| Titel: | Master's patentirter Eisbereitungs-Apparat. |

| Fundstelle: | Band 93, Jahrgang 1844, Nr. LV., S. 206 |

| Download: | XML |

LV.

Master's patentirter

Eisbereitungs-Apparat.

Aus dem Mechanics' Magazine, Februar 1844, S.

82.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

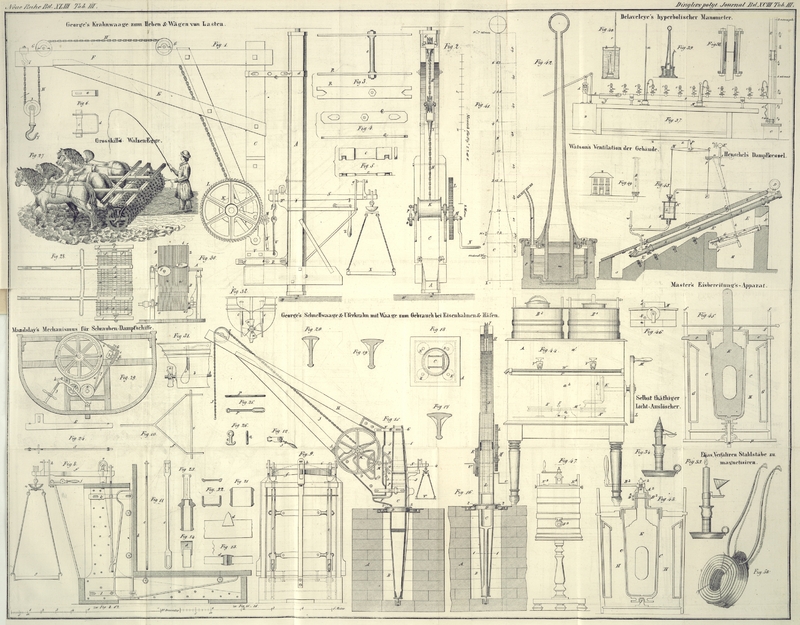

Master's Eisbereitungs-Apparat.

Der in Rede stehende Apparat ist eine einfache Quirlvorrichtung in Anwendung auf

Refrigeration. Die in Eis oder Eiscreme zu verwandelnden Auflösungen werden während

des Gefrierprocesses geschlagen oder gequirlt; sie kommen nämlich in Gefäße, die mit

sogenannten Kältemischungen umgeben sind und in sehr rasche Rotation gesezt werden,

während gewisse innerhalb der rotirenden Gefäße stationär angeordnete Spatel das

Quirlen bewerkstelligen.

Fig. 44

stellt eine der größeren Maschinen im Aufriß und Fig. 45 die eine Hälfte

derselben nach einem größeren Maaßstabe im Durchschnitte dar. A ist ein länglicher Kasten, welcher durch eine Scheidewand p in zwei Abtheilungen a¹, a² getheilt ist. Die Abtheilung

a¹ enthält zwei vollkommen gleiche Eimer B¹, B² deren

innere Construction aus dem Durchschnitte Fig. 45 zu entnehmen ist.

C,

Fig. 45, ist

ein conisches Gefäß aus englischem Zinn, welches zur Aufnahme des abzukühlenden,

oder in Eis zu verwandelnden Wassers, Crémes u.s.w. bestimmt ist. Dieses

Gefäß wird oben durch den Dekel c, c und unten durch das

Lager d, d, mit dessen Hülfe es frei auf dem Ende einer

Spindel D ruht, in der Mitte des Eimers erhalten. Die

Spindel D erstrekt sich durch die Scheidewand p und dreht sich in einer am Boden der zweiten Kammer

a² angebrachten Hülse. Wird daher die Spindel

D in Umdrehung gesezt, so rotirt mit ihr auch das

Gefäß C. E ist ein einfacher in das Gefäß C: eingesezter Spatel; F ein

Dekel, welcher mittelst einer in seiner Mitte befindlichen Oeffnung über den

Handgriff dieses Spatels und dicht auf das Gefäß C

geschoben wird; F² eine Stange, welche durch

Löcher in den Ohren f, f des Eimers und durch ein in dem

Griff des Spatels befindliches Loch gestekt wird, um den leztern in der Mitte des

Eimers unverrükbar zu erhalten und zu verhindern, daß er an irgend einer Stelle

gegen die Seiten drüke. In Fig. 45 ruht der Spatel

mittelst eines Vorsprunges e auf dem Boden des Gefäßes

C; er kann aber mit Hülfe mehrerer in dem Griffe

befindlicher Löcher nach Bedürfniß höher oder niedriger gestellt werden. Der Raum

H, H zwischen beiden Gefäßen C und G dient zur Aufnahme der

Kältemischungen. G ist nämlich ein zweites mit dem Eimer

concentrisches zinnernes Gefäß, das zur Aufnahme von Wasser oder irgend einer andern

Substanz bestimmt ist, welcher man im gefrorenen Zustande eine kreisrunde Form zu

geben wünscht; auch

dieses Gefäß ist mit einem Dekel versehen. Ein an der Spindel D befestigtes horizontales Winkelrad I greift

in ein verticales Winkelrad K, dessen Achse am einen

Ende in einem Lager k läuft und am andern Ende ein mit

einem Kurbelgriff M versehenes Schwungrad L trägt, durch dessen Umdrehung alle übrigen Theile in

Rotation gesezt werden. Von dem ersten Eimer B aus wird

die Rotation auf die ähnlichen Theile des zweiten Eimers B² vermittelst eines Riemens M¹

übergetragen, welcher um zwei an ihren respectiven Spindeln befestigte Rollen N, N geschlagen ist. Zwischen beiden Rollen und dem

vordern Rande des Bodens der unteren Kammer a²

ist ein Apparat Q zur Spannung des Riemens befestigt,

den man in Fig.

46 abgesondert dargestellt sieht. m ist ein

Schlitten, welcher auf einer Schwalbenschwanz-Leiste l gleitet und in einer Höhe mit dem Riemen M¹ eine horizontale Rolle n trägt. Soll nun

der Riemen gespannt werden, so schiebt man den Schlitten vorwärts und drükt die

Rolle n gegen den Riemen. Mit Hülfe der Stellschraube

S, welche man in eines der Löcher s, s niederschraubt, kann der Schlitten in jeder Lage

festgestellt werden.

Angenommen, die Gefäße C, C und G,

G des Apparates seyen gefüllt, das erstere mit irgend einer jener

schmakhaften Auflösungen, woraus Eiscréme bereitet werden soll, und das

leztere mit reinem Wasser, auch der Raum H sey mit

irgend einer Kältemischung gefüllt, so sezt man durch Umdrehung des Schwungrades die

Gefäße C, C so lange in Rotation, bis die in den

lezteren enthaltenen Substanzen gefroren und durch die Wirkung des Spatels in Eis

von der geeigneten Consistenz verwandelt sind. Die zu dieser Procedur erforderliche

Zeit übersteigt selten 4 Minuten. Die Gefäße C, C werden

hierauf herausgehoben und ihres Inhaltes entledigt. Um das in den Gefäßen G, G enthaltene Wasser in Eis zu verwandeln, ist keine

Umdrehung nöthig. Man läßt nämlich diese Gefäße 1 1/2 bis 2 Stunden mit der

Kältemischung in Berührung, nimmt sie dann aus dem Apparat und taucht sie, ehe man

den Versuch macht sie zu entleeren, auf kurze Zeit in warmes Wasser, um das Eis von

den Seitenwänden des Gefäßes loszuschmelzen. Nun wird das Gefäß umgekehrt und ein

wenig geschüttelt, worauf das Eis in Gestalt eines ringförmigen Blokes herausfällt,

in den man Weinflaschen stellen kann, nachdem man ihn in einen sogenannten

„Weinkühler“ eingesezt hat. V,

V sind Hähne, durch die das in dem Raume H

angesammelte Wasser in die Ausgußröhre W abgelassen

werden kann. Anstatt der glatten Ringform kann man den Gefäßen G, G irgend eine andere Gestalt geben, welche die freie

Herausnahme der gebildeten Eisblöke gestattet, so daß diese in gar verschiedenen ornamentalen

Formen hergestellt werden können.

Fig. 47

stellt den Aufriß und Fig. 48 in vergrößertem

Maaßstabe den senkrechten Durchschnitt eines für den Hausgebrauch vortrefflich sich

eignenden Apparates mit einem einzigen Eimer dar. A² ist ein an den Dekel des Gefäßes C

gelötheter Theil, durch den der Arm des Spatels E geht,

welcher sich im vorliegenden Falle oben in einen vierekigen Körper x endigt. B² ist eine

gewöhnliche, auf den Theil x gestekte Kurbel, und C² eine Schraube, durch welche die Kurbel

befestigt wird; D² ein Schraubenbolzen, der von

der Rechten zur Linken durch die äußere Seite des Theiles A², dann durch ein in dem Spatel

befindliches Loch geht und in eine an der entgegengesezten Seite befindliche Mündung

geschraubt wird. Dadurch kann der Spatel fest gemacht werden, wenn er nicht rotiren

soll. E², E²

sind zwei Bolzen, welche in Rahmen gleiten, die an der oberen Seite des Eimerdekels

befestigt sind, und in zwei an gegenüberliegenden Stellen des Dekels des Gefäßes C befindliche Löcher greifen, wodurch auch dieses Gefäß

nöthigenfalls befestigt werden kann. Soll der Apparat zum Gefrieren und Abkühlen

angewendet werden, so befestigt man den Spatel mit Hülfe des Schraubenbolzens D² und sezt das Gefäß C in Rotation; soll dagegen der Apparat zum Quirlen oder Schlagen von

Eiscréme benüzt werden, so befestigt man das Gefäß C mit Hülfe der Bolzen E², E² und läßt den Spatel rotiren. F² ist ein Hahn, um das Wasser aus dem mittleren

Theil H des Eimers abzulassen.

Tafeln