| Titel: | P. Borries patentirte rotirende Dampfmaschine. |

| Fundstelle: | Band 93, Jahrgang 1844, Nr. LXVI., S. 241 |

| Download: | XML |

LXVI.

P. Borries patentirte

rotirende Dampfmaschine.

Aus dem Civil Engineer and Architects' Journal. Mai 1844,

S. 155.

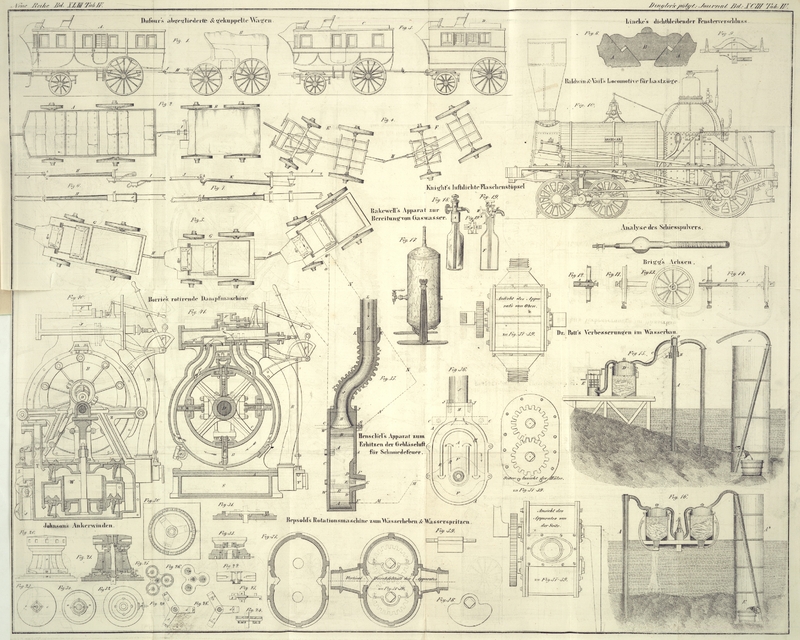

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Borries rotirende Dampfmaschinen.

Fig. 40

stellt einen Querschnitt dieser Maschine durch die Mitte des Cylinders und Fig. 41 einen

Querschnitt durch die Mitte der Luftpumpe mit theilweiser Endansicht der übrigen

Maschinentheile dar.

A ist die Fundamentplatte, an welche sämmtliche Theile

der Maschine direct oder indirect befestigt sind; B ein

äußerer an die Fundamentplatte befestigter Cylinder; C

ein kleinerer Cylinder, der innerhalb des äußeren an einer Welle D rotirt, deren Mitte so weit über derjenigen des

äußeren Cylinders liegt, daß ihre Umfänge sich an dem oberen Punkte h¹ berühren können, und der Raum zwischen ihnen

auf diese Weise von h¹ bis zum tiefsten Punkte

h² allmählich zunimmt. Die Welle D tritt durch dampfdichte, an den Cylinderenden

angebrachte Stopfbüchsen und rotirt in Lagern an den Gestellen Z, Z, welche mit der Fundamentplatte und dem Cylinder

fest verbunden sind.

E, E sind zwei Schieberkolben (sliding pistons). Jeder derselben besteht aus zwei Armen, welche durch

vier über die Welle gehende Arme mit einander verbunden sind. Die Breite dieser

Kolben ist gleich derjenigen des äußeren Cylinders, und ihre summirte Länge ist

wegen der Excentricität des rotirenden Cylinders nothwendiger Weise etwas geringer

als der Durchmesser des äußeren Cylinders. Sie gleiten frei und rechtwinkelig zu

einander durch Oeffnungen in dem Umfange des rotirenden Cylinders. Diese gleitende

Bewegung der Schieberkolben wird durch den Druk eines ihrer Enden gegen die

aufsteigende Seite des äußeren Cylinders und die Excentricität des rotirenden

Cylinders veranlaßt. Da sich ihre Länge während eines Umlaufes stets ein wenig

ändert, so bringt man in Berüksichtigung dieser Differenz zwischen den beiden Diken

der Platten, woraus die Arme der Kolben bestehen, eine Metallliederung an. Diese

Liederung wird, wie aus der Betrachtung der Figuren 40 und 41 erhellt,

durch Federn gegen die Seiten und den Umfang des äußeren Cylinders gedrükt. Auch in

den Oeffnungen des inneren Cylinders, durch welche die Kolben gleiten, sind

metallische Liederungen angeordnet, welche durch Federn gegen die Kolbenflächen

gedrükt werden, und die

Entweichung des Dampfs in das Innere verhüten. Außerdem sind noch zwei stählerne

Rollen an der inneren Seite der Liederungen angebracht, welche durch Schrauben gegen

die flachen Seiten der Kolben gedrükt werden, um die gleitende Reibung der lezteren

zu vermindern. Der Erfinder hält jedoch diese Rollen nur bei großen Maschinen für

nothwendig. Der Kranz des inneren Cylinders ragt in metallisch geliederte an den

Cylinderenden angebrachte Büchsen, wodurch der Dampf gehindert wird, in das Innere

des inneren Cylinders zu dringen. Auch an der Berührungsstelle h¹ befindet sich eine geliederte Büchse, um den

Dampfzutritt nach der einen oder der andern Seite zu verhüten. Aus allem, was

bemerkt wurde, geht nun deutlich hervor, daß der Dampf nur gegen den zwischen dem

inneren und äußeren Cylinder hervorstehenden Theil der Schieberkolben wirkt.

Der aus dem Kessel durch die Dampfröhre F herbeiströmende

Dampf hat zuerst den Schieber G, welcher mit Hülfe der

Handhabe H in Thätigkeit gesezt wird, zu passiren.

Hierauf tritt er in die dampfdichte Büchse I, deren

Bodenfläche die vier Cylindereingänge K, L, M, N und die

Austrittöffnung Q enthält. Ein vermittelst der Handhabe

P bewegbarer Schieber O

liegt zum Behuf der Umkehrung der Bewegung über diesen Oeffnungen. An diesem

Schieber befinden sich zwei Oeffnungen O¹ und O². Bei der in der Abbildung dargestellten Lage

des Schiebers befindet sich die Oeffnung O²

gerade über dem Dampfcanal L. Der Canal N ist geschlossen und die beiden Canäle M und K stehen mit der

Ausmündung Q in Communication. Bei dieser Stellung des

Schiebers muß sich daher die Maschine nothwendig in der durch Pfeile angedeuteten

Richtung bewegen. Gibt man aber dem Schieber eine solche Stellung, daß die Oeffnung

O¹ über den Dampfcanal K tritt, während der Canal M geschlossen wird

und die Canäle M und L mit

der Ausmündung in Communication treten, so wirkt der Dampf an der entgegengesezten

Seite des Cylinders und die Bewegung der Maschine wird umgekehrt.

Die unteren Canäle M und N

dienen nur zur Ableitung des consumirten Dampfes; sie sind am Cylinder so tief

angeordnet, um die Wirkung des Vacuums auf die Kolben zu beschleunigen. In welcher

Richtung die Welle auch rotiren möge, der Dampf strömt immer durch einen der oberen

Canäle K oder L herbei, und

entweicht, nachdem er gewirkt hat, durch den gegenüberliegenden unteren und oberen

Canal. Alle diese Canäle sind da, wo sie sich in den Cylinder einmünden, mit Stegen

versehen, damit die Kolben frei über sie hinweggleiten können.

Aus der relativen Stellung beider Cylinder und dem von der Berührungsstelle h¹ bis zum tiefsten Punkte h² allmählich zunehmenden Abstande ihrer Peripherien folgt daß,

nach welcher Richtung auch die Maschine rotiren möge, die Fläche des der Wirkung des

Dampfs und des Vacuums ausgesezten Theils der Kolben stufenweise zunimmt, so daß

hier das Princip der Expansion ohne Expansionsventile und Räderwerk in seiner vollen

Bedeutung in Anwendung gebracht ist.

Aus der Maschine gelangt der Dampf durch die Röhre R in

den Condensator S. T ist das Injectionsschieberventil,

welches an dem unteren Ende der Austrittröhre angebracht ist, und das Wasser gegen

die Röhre leitet, so daß dieses auf den abwärts strömenden Dampf seine volle Wirkung

äußert. Dieses Ventil wird vermittelst eines Hebels und einer mit dem Handgriff U in Verbindung stehenden Stange bewegt.

V ist das Durchblasventil (blow-through valve) W die doppeltwirkende Luftpumpe. Die innere

Einrichtung ihrer Ventile ist aus Fig. 41 ersichtlich. Sie

besizt einen metallisch geliederten Kolben, welcher von der Hauptwelle aus durch

Kurbel und Lenkstange bewegt wird. Zwei an den Luftpumpendekel geschraubte Führungen

ertheilen der Kolbenstange die nöthige Parallelbewegung.

X ist die Warmwassercisterne. Die Pumpen werden von der

Hauptwelle aus durch ein Excentricum c in Thätigkeit

gesezt. Von diesem geht eine Stange nach den an der Welle d befestigten Hebeln e und f, welche durch Stangen mit den Pumpen g und h in Verbindung

stehen. Die Pumpe g dient zum Auspumpen des Lekwassers,

die Pumpe h zur Speisung der Dampfkessel. Die leztere

besizt einen an die Warmwassercisterne geschraubten Ventilkasten.

Tafeln