| Titel: | Dr. Pott's patentirte Verbesserungen im Wasserbau (Eintreiben der Pfähle mittelst des Luftdruks). |

| Fundstelle: | Band 93, Jahrgang 1844, Nr. LXXV., S. 268 |

| Download: | XML |

LXXV.

Dr. Pott's patentirte Verbesserungen im Wasserbau

(Eintreiben der Pfaͤhle mittelst des Luftdruks).

Aus dem Mechanics' Magazine. 1844, Nr.

1090.

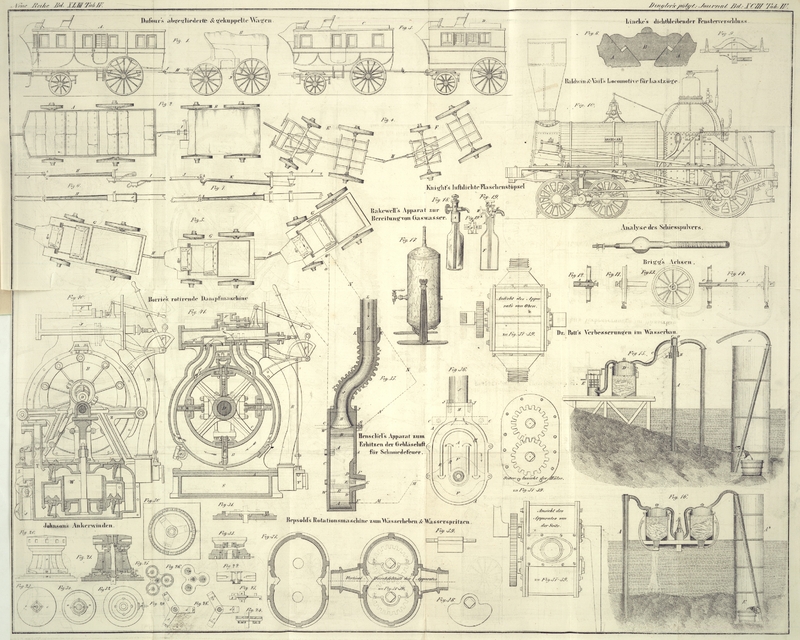

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Pott's Verbesserungen im Wasserbau.

Dr. Pott's von

Sachverständigen mit großem Beifall und unbedingter Gutheißung aufgenommenes

Verfahren besteht in einer besonders glüklichen Anwendung der pneumatischen Kraft

zum Eintreiben der Pfähle bei Wasserbauten; statt massiver Pfähle, welche mit großer Kraft eingerammt werden müssen, wendet

er hohle Pfähle an und treibt sie mittelst

atmosphärischen Druks ein, indem er nämlich aus jedem Pfahl den Sand oder sonstigen

lokern Boden innerhalb seines Hohlraums auspumpt und so einen luftleeren Raum

erzeugt, in welchen der Pfahl sogleich eindringt. Es geht dieß mit erstaunlicher

Schnelligkeit vor sich. Der Patentträger beschreibt Vorrichtung und Verfahren wie

folgt:

Fig. 15

erläutert die Eintreibung eines hohlen Pfahles in eine mit Wasser bedekte Sandbank.

Der hohle Pfahl A wird zuerst über der für ihn

bestimmten Stelle angebracht, worauf man ihn durch das Wasser auf den Sand sinken

läßt, wodurch das Eintreten von Luft durch seine untere Oeffnung unmöglich gemacht

wird. Oben hat der Pfahl einen luftdichten Dekel B,

welcher ihm genau angepaßt ist und mittelst einer biegsamen Röhre C mit dem Recipient D in

Verbindung steht. E ist eine Luftpumpe mit drei

Cylindern, welche mittelst einer zweiten biegsamen Röhre auf der entgegengesezten

Seite mit dem Recipient D communicirt. Wird nun die

Luftpumpe in Gang gesezt, so fließt, da die Luft im Recipient und dem hohlen Pfahl,

so wie in der beide verbindenden Röhre ausgepumpt oder verdünnt wird, ein

halbflüssiges Gemenge von Wasser und Sand in den Recipient hinüber, und so oft

derselbe voll ist, wird sein Inhalt durch eine Fallklappe F am Boden desselben abgelassen. Da der Sand auf diese Weise aufgepumpt

wird, sinkt der Pfahl vermöge seines eigenen Gewichts und des Luftdruks hinab, um

die Stelle der beseitigten festen Substanzen einzunehmen. Die Luftpumpe ist deßwegen

dreistiefelig, damit ein stetiger Strom des halbflüssigen Gemenges erzielt wird,

denn die Schnelligkeit, mit welcher das Einsinken des Pfahls vor sich geht, ist proportional

der Größe und Stetigkeit der angewandten Kraft.

An manchen Stellen, z.B. wo Triebsand oder Schlammbänke sich befinden, ist das zu

entfernende feste Material so loker und der natürliche Zutritt des Wassers so

reichlich und stetig, daß das Pumpen ohne Unterbrechung fortgesezt werden kann, bis

der Pfahl in seiner ganzen Länge oder beliebig tief eingetrieben ist; an andern

Stellen aber muß man von Zeit zu Zeit den Boden der innerhalb des Pfahls

eingeschlossenen Fläche mit passenden Werkzeugen aufrühren, so wie auch manchmal

durch die Röhre hinab Wasser nachschütten; zu diesem Behuf befindet sich eine

Stopfbüchse G am Dekel, durch welche die Werkzeuge und

Wasser eingebracht werden können. Dieser Dekel wird mit Hülfe eines zwischen ihm und

dem Pfahlrand angebrachten Leders durch den Druk der Luft dicht schließend gehalten.

Um das Niedergehen des Pfahls noch mehr zu beschleunigen, können Gewichte H, H zeitweise auf den Dekel gelegt oder daran befestigt

werden. Sollte man auf Schichten gelangen, welche zu hart sind, als daß obige

Vorrichtung hindurcharbeiten könnte, so kann man zu Bohrvorrichtungen, wie man sich

ihrer beim Bohren artesischer Brunnen bedient, seine Zuflucht nehmen, um sie

durchzubrechen; während dieser Operation wird der Dekel ganz abgenommen. Ist eine

Pfahllänge nicht hinreichend, so können zwei oder mehrere Pfähle

aufeinandergeschraubt oder auf andere Weise mit einander verbunden werden.

Vorstehende Vorrichtungen sind ganz geeignet zum Eintreiben von Pfählen von mäßigem

Durchmesser und wo der Zufluß des Wassers und Sandes oder anderer Körper außerhalb

des Pfahls nach dessen Innerm frei ist; hat aber der Sand etc. eine solche

Consistenz, daß das Wasser in den hohlen Pfahl gar nicht oder nur mit Unterbrechung

zufließen kann, oder wenn, anderer Gründe halber, so große Pfähle angewandt werden

müssen, daß ihr Auspumpen schwierig wäre, so kann das Eintreiben von Pfählen

nichtsdestoweniger nach demselben Princip ausgeführt werden, und zwar auf folgende

Weise:

Man verbindet eine bewegliche Röhre von geringer Weite (welche ich den

Elephanten- oder Arbeitsrüssel nenne) mit dem Pumpapparat und läßt sie durch

den in diesem Falle offenen Pfahl hinuntergehen, wie dieß bei d,

Fig. 15, zu

sehen ist. Die Röhre bedarf dann oben keiner Stopfbüchse, da die Werkzeuge zum

Aufrühren, wenn sie erforderlich sind, durch das offene Ende des Pfahls

hinabgelassen werden können. Soll die Arbeit besonders schnell vor sich gehen, so

kann man zwei oder mehrere solche Rüssel zu gleicher Zeit anwenden, wo dann jeder

derselben durch eine besondere biegsame Röhre mit dem Pumpapparat in Verbindung gesezt wird. Ist

der Pfahl im Innern weit genug, so können sich Leute hinablassen, um die biegsamen

Röhren auf alle Stellen des eingeschlossenen Flächenraums hinzuleiten. In manchen

Fällen versieht man die Arbeiter mit einer Kufe, wie die Abbildung zeigt, damit sie

die Füße sicher aufsezen können, so wie auch um sie im Fall eines sogenannten

Auffahrens des Sandes oder des Bodens zu schüzen.

Fig. 16 zeigt

beide Vorrichtungen zugleich in Anwendung und zwar in einer gewissen Entfernung vom

Ufer; der Pumpapparat und die Arbeiter wurden auf einer Barke auf die Stelle

übergesezt.

A ist der kleinere röhrenförmige Pfahl, welcher durch

das Auspumpen von selbst für immer in den Sand eingetrieben wird. A² ist der weite oben offene Pfahl mit dem engen

Arbeitsrüssel I im Innern und einem Arbeiter K, welcher ihn leitet. Wenn die Tiefe eines großen oben

offenen Pfahls oder einer Reihe von Pfählen mehr als 30 Fuß beträgt, muß der

Recipient D innerhalb dieser Entfernung von dem zu

hebenden Wasser, Sand etc. angebracht werden und der Inhalt des Recipienten kann auf

oben angegebene Weise an die Oberfläche gebracht werden, oder mittelst eines der

gewöhnlichen Verfahren beim Eintreiben von Röhren oder Teicheln für Brunnen.

Die Rolle (bemerkt die Redaction des Mechanics'

Magazine), welche der Recipient D bei beiden

Methoden spielt, ist von großer Wichtigkeit. Es ist sehr zu bezweifeln, daß ohne

diese Zugabe der Apparat lange gute Dienste thun könnte; denn würde der gehobene

Sand durch denselben nicht von dem Pumpwerk ganz getrennt gehalten, so müßte er

unfehlbar die Wirkung desselben bald hemmen und endlich ganz aufheben.

Wenn die Pfähle eingesenkt sind, fährt der Patentträger fort, müssen sie mit einer

festen Mörtelmasse, Cement, oder sonst einer harten Masse ausgefüllt werden. Ehe man

aber hiezu schreitet, muß der Boden, wenn er nachgiebiger Beschaffenheit ist, über

und um den Fuß des Pfahls herum befestigt und erhärtet werden mittelst Eingießens

oder Injicirens solcher chemischer Flüssigkeiten oder Teige durch den hohlen Pfahl

(oder durch eine in denselben hinabgestekte kleine Röhre), wie sie sich für die

Beschaffenheit des Bodens nach vorläufigen Versuchen eignen. Durch Analysiren von

Proben des Bodens aus verschiedenen Tiefen kann man sich überzeugen, was seine

Bestandtheile sind, und je nachdem Kieselerde, Kalkerde oder andere Bestandtheile

vorherrschen, weiß man welche Substanzen sich am besten eignen, um den Boden schnell

und kräftig zum Erhärten zu bringen.

Diese Pfähle können in einzelnen Reihen fest aneinander gereiht, oder in zwei oder mehr Reihen

eingetrieben werden; es können Seewehre gebildet werden durch zwei Reihen solcher

Pfähle, welche sich in einem gewissen Abstand von einander befinden und eine Straße

von festem Material zwischen sich erhalten. In manchen Fällen können statt

geschlossener Pfahlreihen Pfähle in Zwischenräumen eingetrieben und nur seitlich

durch Bretter etc. verbunden werden.

Dr.Pott theilt schließlich noch ein Verfahren mit, unter dem

Wasser Grund zu legen mit Steinen, welche frei mit einander hinuntergeworfen und,

wenn sie unter Wasser sind, zu einer festen Masse

durch Anwendung eines Cements in Form eines troknen

Pulvers verbunden werden. Als Cement kann man sich eines der bekannten hydraulischen

Cemente bedienen und zwar allein oder vermengt mit Sandsteinen etc.; derselbe wird

an Ort und Stelle, wo man dessen bedarf, durch eine von dem Wasserspiegel ausgehende

Röhre hingeschafft; leztere hat unten eine Klappthüre, durch welche das Pulver

herausgelassen wird.

Tafeln