| Titel: | Verfertigung röhrenförmig zusammengewundener Metallstreifen als Surrogat des Fischbeins, worauf sich Joseph Daniel Davidge, Maschinist zu St. Andrew in der Grafschaft Middlesex, am 24. Julius 1843 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 93, Jahrgang 1844, Nr. LXXXVII., S. 329 |

| Download: | XML |

LXXXVII.

Verfertigung roͤhrenfoͤrmig

zusammengewundener Metallstreifen als Surrogat des Fischbeins, worauf sich Joseph Daniel Davidge, Maschinist

zu St. Andrew in der Grafschaft Middlesex, am 24.

Julius 1843 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Mai 1844, S.

257.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Davidge's Verfertigung eines

Fischbein-Surrogats.

Vorliegende Verbesserungen bestehen in der Anwendung dünner, in Gestalt von Röhren

zusammenzudrehender Metallstreifen für dieselben Zweke, wozu man das Fischbein

gegenwärtig anwendet; ferner in der Aufstellung einer geeigneten Maschine, um die

Metallstreifen in Röhren zu winden.

Die Vortheile, welche röhrenförmig zusammengewundene Metallstreifen dem Fischbein

gegenüber gewähren, bestehen in ihrer Elasticität, Dauerhaftigkeit, Leichtigkeit und

Wohlfeilheit; und die Hauptgegenstände, auf welche sie sich anwenden lassen, sind

Reitpeitschen und Peitschen überhaupt, Sonnen- und Regenschirme, wo sie die

Stelle der gewöhnlichen Fischbeinrippen vertreten, Spazierstöke, Angelruthen,

Ladestöke, die biegsamen Stiele der Bürsten und Kehrapparate u.s.w.

Die von dem Patentträger vorzugsweise befolgte Methode besteht darin, daß er die aus

Metallblech geschnittenen Streifen schraubenförmig um einen Dorn windet. Die so

erhaltenen Röhren werden mehreremale durch Zieheisen gezogen, um ihnen den

verlangten Durchmesser zu geben. Man kann sie auch durch ein, zwei oder mehrere

Paare cannelirter Walzen gehen lassen und ihnen durch Abwechslung in der Gestalt der

Cannelirungen eine kreisrunde, ovale oder sonst beliebige Form geben. Nach dieser

Operation befinden sich die Röhrenwindungen in einem comprimirten Zustande, und ein

Raum wird zwischen den einzelnen Windungen nur dann sichtbar, wenn die Röhre aus der

geraden Linie gebogen ist. Die Röhre wird sodann gehärtet und angelassen, wobei man

Sorge trägt, daß sie gerade bleibe; im erforderlichen Falle kann sie auch in einer

Drehbank abgedreht und polirt werden. Die Länge des Metallstreifens muß sich nach

der beabsichtigten Länge der Röhre richten, da eine Zusammenfügung solcher Streifen

weder während der Operation des Mindens, noch nachher stattfinden kann; auch darf

der Umfang des Dorns nicht kleiner seyn als die Breite des Metallstreifens.

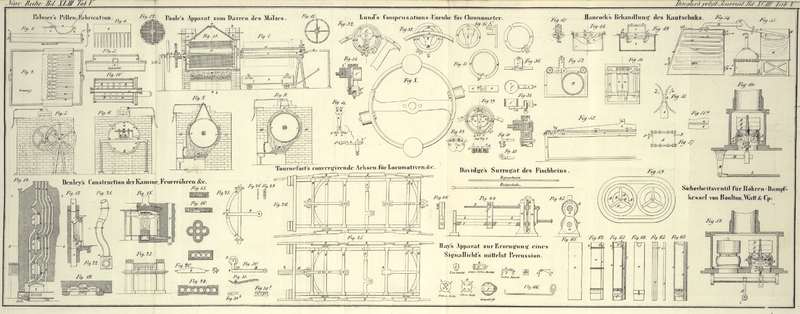

Fig. 44

stellt die Maschine zur Anfertigung der elastischen Metallröhren in der Frontansicht

und Fig. 45

in der Endansicht dar. a, a ist das Gestell; b, b eine Stange, längs welcher der verschiebbare Theil

c sich fortbewegen läßt. Diese Bewegung wird mit

Hülse der Räder d und e

bewerkstelligt. Die Achse des Rades e enthält eine

Schraubenspindel f, welche durch das untere Ende des

verschiebbaren Theiles c geht und in dem andern Ende des

Gestelles gelagert ist; die Achse des Rades d enthält

den Dorn g, um den die Röhre gebildet wird. Dieser Dorn

tritt durch eine in dem obern Theile des Schiebers c

befindliche Oeffnung. Von diesem Schieber enthält Fig. 46 eine

Seitenansicht. Der obere Theil desselben federt sich, indem er nach Unten zu

eingeschnitten ist, und wird mittelst einer Schraube h

gegen den Dorn angedrükt. Unmittelbar unter dieser Schraube befindet sich eine

Oeffnung, durch die der um den Dorn zu wikelnde Stahl- oder Metallstreifen

gefielt und bei i an den Dorn befestigt wird.

Wenn nun das Rad d in rotirende Bewegung gesezt wird, so

dreht sich der Dorn g mit herum und nimmt den

Metallstreifen mit sich, den er durch die erwähnte Oeffnung herbeizieht. Durch den

Eingriff des Rades e mit dem Rade d wird auch die Schraubenspindel f in

Umdrehung gesezt und diese bewirkt die Verschiebung des Theiles c gegen das Ende des Dorns hin. Die fertige Röhre wird

alsdann von dem Dorn abgestreift. Ehe man mit der Anfertigung einer neuen Röhre

beginnt, muß der Schieber c wieder nach dem andern Ende

der Maschine zurükgebracht werden, indem man die Schraubenspindel f nach der entgegengesezten Richtung umdreht.

Tafeln