| Titel: | Verbesserte Dampf-Baggermaschine, worauf sich John Duncan zu Westminster einer Mittheilung zufolge am 7. März 1842 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 93, Jahrgang 1844, Nr. CV., S. 404 |

| Download: | XML |

CV.

Verbesserte Dampf-Baggermaschine, worauf

sich John Duncan zu

Westminster einer Mittheilung zufolgeNämlich von dem amerikanischen Ingenieur Ottis,

welcher die im polytechnischen Journal Bd.

LXXXVIII S. 328 und 423

beschriebene Maschine zum Ausgraben der Erde erfand.A. d. R. am 7. Maͤrz 1842 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Mai 1844, S.

237.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

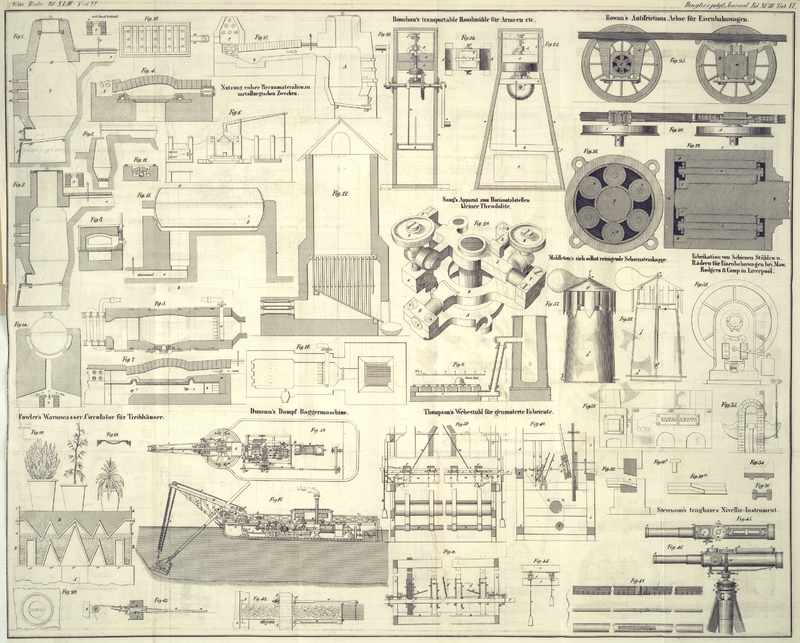

Duncan's Dampf-Baggermaschine.

Diese zum Austiefen und Reinigen der Flüsse, Häfen und Seen bestimmte Maschine ist

mit dem Fahrzeuge, worauf sie steht, Fig. 17 im

Längendurchschnitt und Fig. 18 im Grundrisse

dargestellt. A ist der Dampfkessel. Dieser ist mit einer

Dampfkammer B versehen, um zu verhüten, daß das Wasser

durch die Röhren D, D in die Cylinder C, C herübergerissen werde. Die Röhren D, D sind mit einem Drosselventil E versehen. F, F sind die Querstangen, G, G die Verbindungsstangen und H,

H die Krummzapfen der Maschine. Jeder Cylinder besizt ein Excentricum nebst

Stange J. Die Krummzapfenwelle liegt in Lagern I und ist mit einem Schwungrade K versehen. Ein an der Krummzapfenwelle befestigtes Getriebe L greift in ein großes Stirnrad M, an dessen Welle die Haupttrommel N

befestigt ist. Die leztere Welle ist mit einem Sperrrade O und die Trommel N mit einem Frictionsrad

nebst Frictionsband versehen; lezteres steht mit einem Hebel Q in Verbindung. An dem andern Ende dieses Hebels ist ein kleinerer Hebel

R angebracht, um die Sperrhaken aus den Zähnen des

Sperrrades zu heben.

Das Räderwerk zum Wenden des Krahns ist an dem Ende der Krummzapfenwelle angeordnet

und besteht aus drei Winkelrädern T, T¹ und T². Das Rad T sizt an

dem Ende der Krummzapfenwelle fest, die beiden andern aber drehen sich lose auf der

langen Welle U, wenn sie nicht von der Klaue V ergriffen werden. Diese Klaue ist längs der Welle U verschiebbar und wird mit Hülfe der Stangen S, S, welche sich nach der hinteren Seite der Maschine

erstreken und sich in eine Handhabe S' endigen, mit dem

einen oder dem andern der beiden Winkelräder in Eingriff gebracht.

Das Ende der Welle U nächst dem Bug des Schiffes enthält

eine gußeiserne Rolle W, die durch einen endlosen Riemen

X mit einer ähnlichen Rolle Y verbunden ist. Auf die Mitte dieses Riemens drükt eine Rolle Z, die nach Belieben gehoben und niedergelassen werden

kann, um die Spannung des Riemens zu vergrößern. Mit der Rolle Y sizt an einer Achse das Winkelgetriebe a, Fig. 17, welches in das

große Winkelrad b greift. Dieses ist an dem unteren Ende

der hohlen Säule c befestigt, mit deren oberem Theile

der Krahn d vermittelst einer starken Metallhülse e verbunden ist. Die hohle Säule besteht aus

verschiedenen Theilen; erstens aus dem inneren hohlen Cylinder c, an dessen oberem Theile die zur Aufnahme des unteren

Krahnendes dienliche Hülse e angebracht ist, zweitens

aus einem äußeren, an das Dek befestigten Cylinder f.

Der innere Cylinder dreht sich frei auf dem oberen Theile des äußeren Cylinders in

horizontaler Richtung. Der untere Theil des äußeren Cylinders f ist von einem starken beweglichen Gestell g

umgeben, welches mit acht Frictionsrollen h versehen

ist, die auf einer kreisrunden, an das Dek befestigten Eisenbahn laufen. Das äußere

Ende des Krahns d ist durch Seitenstreben i verstärkt, die mit der Säule c und dem beweglichen Gestell g fest verbunden

sind. An dem hinteren Theile des Gestelles g ist ein mit

Eisen oder Blei gefüllter Behälter k angebracht, welcher

der Grabschaufel als Gegengewicht dient. Das äußere Ende des Krahns d und die Seitenstreben i

sind durch

Schraubenbolzen fest mit einander verbunden, und werden durch eine andere mittlere

Strebe l unterstüzt, die an ihrem unteren Ende mit einer

doppeltkonischen Rolle m versehen ist, welche auf der

rings um das halbkreisförmige Ende des Bootes sich erstrekenden Schiene n rollt. Die Strebe l selbst

wird durch senkrechte und schräge Stüzen o, so wie durch

einen vorn aus dem Boote hervorragenden Arm g des

beweglichen Gestells verstärkt. Die Grabschaufel p ist

mit dem Ende der langen Arme q durch die Bänder r verbunden; an der Kette s

hängt sie von dem Ende des Krahns herab. Die Kette s

läuft längs der oberen Seite des Krahns über eine Rolle t, und von da abwärts durch die Mitte des Cylinders über eine Rolle u, deren Lager selbst horizontal um einen Bolzen drehbar

sind, so daß sich die Rolle von selbst in die veränderliche Richtung der Zuglinie

stellt; von da begibt sich die Kette nach der Hauptwalze N.

An der Achse der Rolle t sizt ein Winkelgetriebe v, das in ein ähnliches an dem Ende der diagonalen Welle

w befindliches Getriebe greift. Das untere Ende

dieser Welle enthält wieder ein Winkelgetriebe, das in ein anderes an der

horizontalen Welle x befindliches greift. Lezteres

bewirkt diejenige Bewegung, welche die Schaufel in den Grund drükt. y ist die Frictionsscheibe, z der Bremskranz, welcher von der linken Hand des Maschinenwärters

beherrscht wird. Dieser ist demnach im Stande, die Schaufel mit beliebiger Kraft

eindringen zu lassen oder sie festzuhalten. Die Welle x

sezt mit Hülfe ihres Getriebes 1 ein Rad 2 in Umdrehung, an dessen Welle sich zwei

Getriebe 3 befinden, welche in Zahnstangen an der unteren Seite der Arme q der Schaufel greifen. An der Welle des Rades 2 und der

Getriebe 3 befindet sich ein dreiekiges Metallgestell 4, welches in jeder seiner

oberen Eken eine Walze 5 trägt, die den Zwek hat, die erwähnten Zahnstangen mit den

Getrieben 3 im Eingriff zu erhalten.

Wenn die Schaufel mit ihrer ausgegrabenen Last über das Niveau des Wassers und bis

zur geeigneten Höhe gehoben worden ist, so muß der Krahn mit der Schaufel gewendet

werden, bis die leztere unmittelbar über den Ausladungskahn zu liegen kommt. Diese

Operation wird mit Hülfe des großen Winkelrades b, des

Getriebes a, der langen Welle U und der Winkelgetriebe T, T¹, T² in Verbindung mit der Kuppelung V bewerkstelligt. Das Getriebe a befindet sich an der Achse der Rolle Y und

wird von der Rolle W aus vermittelst des Riemens X in Umdrehung gesezt. Durch seinen Eingriff in das

große Winkelrad b wird das leztere langsam um seine

Achse gedreht und mit ihm der Krahn d nach der einen

oder andern Richtung gewendet. Diese Bewegung des Krahns wird mit Hülfe einer Frictionsscheibe und

eines im Bereiche des Maschinenwärters befindlichen Bremskranzes 6 regulirt und

gehemmt.

Tafeln