| Titel: | Verbesserungen an Pflügen, so wie an Apparaten und Maschinen zum Dreschen, Schneiden und Mahlen für landwirthschaftliche Zweke, worauf sich Robert Ransome, Eisengießer zu Ipswich, Charles May, Eisengießer ebendaselbst, Arthur Biddel, Oekonom zu Playford, Suffolk, und William Worby zu Ipswich am 15. Julius 1843 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. VII., S. 9 |

| Download: | XML |

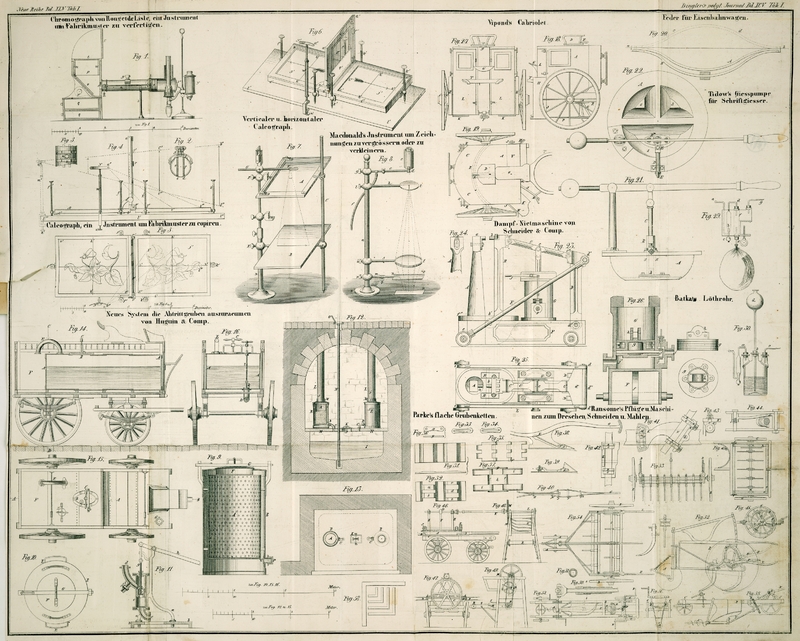

VII.

Verbesserungen an Pfluͤgen, so wie an

Apparaten und Maschinen zum Dreschen, Schneiden und Mahlen fuͤr

landwirthschaftliche Zweke, worauf sich Robert Ransome, Eisengießer zu Ipswich, Charles

May, Eisengießer ebendaselbst, Arthur Biddel, Oekonom zu Playford, Suffolk, und William Worby zu Ipswich am 15.

Julius 1843 ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Okt.

1844, S. 193.

Mit Abbildungen auf Tab.

I

Ransome's Verbesserungen an Pflügen und an Maschinen zum Dreschen

etc.

Wir verfertigen die Pflugbäume aus zwei Eisenstüken, die an dem vordern Ende G mit einander vereinigt und bei H an den Körper oder das Gestell des Pflugs befestigt sind. Beide

Eisenstüke schließen einen zum Theil freien Raum ein und sind durch Querstäbe mit

einander verbunden. Fig. 38 stellt einen solchen Pflug im Aufrisse, Fig. 40 im Grundrisse

dar. Beide Theile sieht man bei G und H, H¹ mit einander vereinigt. Von H¹ bis I divergiren

die Theile des Baumes, und das Pfluggestell ist auf ihre hervorspringenden Theile

gegossen. Durch diese, so wie durch die Seiten des Baumes geht ein Bolzen I, wodurch große Stärke in Verbindung mit Leichtigkeit

erzielt ist. l¹, l² sind zwei andere Bolzen.

Fig. 38

stellt einen Pflug mit hinweggelassenem Formbrette dar. Fig. 39 ist eine untere

Ansicht dieses Pfluges. A, B ist der Vorsprung, woran

die Schar befestigt wird; leztere ist um einen Bolzen C

beweglich. Durch A, B geht ein Schliz D, in welchen ein an das Pfluggestell befestigtes

Metallstük sich legt; dieses Stük füllt den Schliz nicht vollständig aus, sondern

ist zu beiden Seiten abgerundet, so daß es eine kleine Seitenbewegung gestattet. Bei

E tritt eine Schraube durch einen Schliz in dem

Pfluggestell und durch den Hebel A, B. An dieser

Schraube befinden sich drei Muttern; eine derselben macht sie an irgend einer Stelle

des erwähnten Schlizes fest und regulirt dadurch das Eindringen der Schar; die

beiden andern fassen den Hebel zwischen sich und ändern, je nachdem sie gedreht

werden, die seitliche Neigung der Schar gegen das Pfluggestell.

Die Figuren

41, 42,

43 und

44

stellen die Befestigungsweise des Messers für einen Pflug mit doppeltem Baum dar.

K ist ein gußeiserner um die Achse L beweglicher Theil, welcher die Neigung des

Pflugmessers zum Baum ändert; O, O zwei Bolzen mit

Oehren, durch welche das Pflugmesser geht. Die Schrauben dieser Bolzen treten durch die in dem Theile

K befindlichen Schlize P,

P und ziehen mit Hülfe der Muttern das Messer gegen die Theile R, R. Die Schlize P, P

gestatten eine Seitenbewegung des Messers. S ist eine

durch beide Seiten des Baumes gehende Schraube und T

eine Mutter, welche zur Feststellung des Theils K

dient.

Die Figuren 45

und 45a

liefern einen Grundriß und eine Seitenansicht des Rechens, a ist die Achse, an welcher sich ein dreiekiges Stük b befindet; c, c, c sind

krumme auf das dreiekige Stük passende Zähne; d ist ein

an derselben Achse befindliches Rad mit drei Fangfedern; c ein Theil eines um f drehbaren Gestells,

welches das Lager der Achse a enthält. Dieses Gestell

ist bei f mit einem andern auf zwei Rädern G ruhenden Gestell verbunden, so daß die Spizen der

Zähne in beliebigem Abstande vom Boden arbeiten können.

Die Fangfeder stößt gegen einen Aufhälter h; wenn nun die

untere Zahnreihe voll ist, so wird die Fangfeder von einem Maschinenwärter

ausgelöst; dieser drükt den Hebel d' gegen den Kranz des

Rades d, welches sich alsdann in der Richtung des

Pfeiles vorwärts bewegt, bis die nächste Fangfeder gegen den Aufhälter stößt, worauf

eine andere Zahnreihe in Thätigkeit kommt u.s.w.

Fig. 46

stellt den Seitenaufriß und Fig. 47 den Endaufriß der

Pferdemühle oder des auf Rädern ruhenden Treibapparates unserer Dreschmaschine dar.

A ist ein gezahnter Ring oder ein Winkelrad ohne

Speichen, welches auf einer Platte B ruht; diese Platte

ist mit einer Rinne versehen, welche auf eine an der unteren Seite von A befindliche Hervorragung paßt. C ist ein Theil des hölzernen Wagengestells; D,

D sind an den Ring A befestigte Hülsen, in

welche die Enden der Hebel, woran die Pferde ziehen, gestekt werden. Das Rad A treibt bei seiner Umdrehung das Getriebe E, dessen Achse in der Platte B gelagert ist. An derselben Welle sizt ein Stirnrad F, welches im Innern des ringförmigen Rades A arbeitet und in ein Getriebe G greift, dessen Achse auf zwei an die Bodenplatte befestigten Trägern H, H gelagert ist. Ein an der Welle E frei rotirendes Frictionsrad I hat den Zwek, zu verhüten, daß sich das Rad A von der Bodenplatte erhebe. Die Welle K ist

vermittelst Universalgelenken mit der Welle L, Fig. 48,

verbunden. Fig.

48 stellt einen Endaufriß und Fig. 49 einen

Seitenaufriß der Dreschmaschine dar. Uebrigens kann durch obige Pferdemühle eben so

gut eine Häkselschneidmaschine oder irgend ein anderer landwirthschaftlicher Apparat

in Betrieb gesezt werden.

Die Welle L enthält ein Rad M, welches in ein an der Achse des Cylinders O

befindliches Getriebe N greift. An den Cylinder ist in schraubenförmig

geneigter Richtung eine Anzahl Schläger befestigt. Zuweilen richten wir die Schläger

parallel zur Achse und geben dann den Hervorragungen der Concavität P, gegen welche das Korn gerieben wird, eine geneigte

Lage gegen die Achse der Trommel. Q, Fig. 49, ist ein über die

Walzen R, R' geschlagenes endloses Nez, welches

vermittelst einer an der Welle L befindlichen und durch

einen Riemen mit R verbundenen Rolle in Bewegung gesezt

wird. Auf dieses Nez fällt das Stroh und Korn nach seinem Durchgang durch die

Maschine. S ist eine andere Rolle, an deren Achse sich

eine Rüttelvorrichtung T befindet, welche das Nez

während seiner Bewegung von R nach R' schüttelt, so daß das Korn durch die Maschen des

Nezes fällt, während das Stroh weitergeführt wird. Wir geben einem Drahtnez mit

ungefähr 1 Quadratzoll großen Maschen den Vorzug.

Die Figuren 50

und 51

stellen die Verbindungswelle K, Fig. 46, nach einem

größeren Maaßstabe im Durchschnitte dar. Sie besteht aus einer Metallröhre, worin

ein solides Metallstük hin und her verschiebbar ist, ohne sich jedoch darin drehen

zu können. Diese Anordnung gestattet, den Abstand zwischen der verarbeitenden

Maschine und dem Treibapparate je nach Umständen zu verändern und verhütet zugleich

die Uebertragung der Vibration von einem Theile der Maschine auf den andern.

Fig. 52 ist

die Seitenansicht;

Fig. 53 die

hintere Ansicht und

Fig. 54 der

Grundriß einer Egge, welche in ihren Haupttheilen der Egge von Biddel gleicht; unsere Verbesserungen an derselben bestehen darin, daß wir

das Gestell aus Gußeisen mit schmiedeisernen Verbindungsstangen verfertigen und an

die lezteren die Zinken befestigen, welche sich in perpendiculärer und seitlicher

Richtung adjustiren lassen. Wir hängen außerdem das Gestell an zwei Hebel, deren

Drehungsachse eine gerade Stange ist, welche zugleich die Achse der Trageräder

bildet. A, A stellt die Vorderräder des Apparates dar;

B, B die Hinterräder, welche das Hauptgewicht des

Gestells tragen; C die Achse der Räder B, B: D, D das gußeiserne Endgestell; E, E die Hebel zum Heben und Niederlassen des Gestells;

diese Hebel werden durch eine in den Einschnitten des gußeisernen Gestells wirkende

Fangfeder F in der erforderlichen Höhe erhalten; der

weiteren Sicherheit wegen fügen wir jedoch noch einen Bolzen bei, welcher durch das

zunächst unter dem Hebel befindliche Loch gestekt wird. An jedem Ende des Gestells

befindet sich ein gußeiserner mit Kerben versehener Rahmen nebst Hebel, um die Höhe

der Enden verändern

und das Gestell selbst gegen die Oberfläche des Bodens auf jede Weise neigen zu

können.

Fig. 55

stellt den Seitenaufriß,

Fig. 56 den

Endaufriß und

Fig. 57 den

Grundriß eines unter der Erde arbeitenden Pfluges (draining

or subsoil plough) dar. A ist die Schraube,

deren Windungen gegen die Spize hin kleiner werden; die Achse dieser Schraube ist,

wenn sie arbeitet, parallel zu dem Boden der einzuschneidenden Rinne (drain). B ist ein auf vier

Rädern C, C, C ruhendes Holzgestell. Die Achse der

Schraube ist durch ein Universalgelenk D mit der Welle

F verbunden, an der sich ein Rad G befindet, welches durch das an der Achse I sizende Getriebe umgedreht wird. Leztere Achse trägt

ein Winkelrad K, welches mit einem andern Winkelrade L in Eingriff steht, dessen Achse zwei Kurbeln N, N enthält; durch Umdrehung dieser Kurbeln wird

demnach die Schraube in Bewegung gesezt. Die Achse der Schraube geht bei M durch ein Eisenstük, das zu beiden Seiten ein Messer

enthält, dessen anderes Ende an das Holzgestell B

festgeschraubt ist. Beide Messer divergiren, wie Fig. 56 zeigt, so daß die

zu schneidende Rinne oben breiter als unten wird. Unmittelbar hinter den vorderen

Kanten der Messer befindet sich eine geneigte Ebene, welche das Erdreich aufnimmt,

das durch ein Formbrett seitwärts geschafft wird. Bei O

bemerkt man eine kleine Winde, mit deren Hülfe die Schraube und nach Herausnahme der

betreffenden Befestigungsbolzen auch die Messer in die Höhe gewunden werden können.

Nachdem ein Loch von geeigneter Tiefe in den Boden gegraben worden ist, sezt man die

Schraube mit Hülfe der Kurbeln N, N in Umdrehung;

während sie sich parallel zur Oberfläche in die Erde einbohrt, zieht sie die Messer

und die geneigte Ebene nach sich.

Tafeln