| Titel: | Bericht des Hrn. Theodor Olivier über die Verfahrungsarten des Hrn. Rouget de Lisle Fabrikmuster und Stikmuster darzustellen. |

| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. IX., S. 14 |

| Download: | XML |

IX.

Bericht des Hrn. Theodor Olivier uͤber die

Verfahrungsarten des Hrn. Rouget

de Lisle Fabrikmuster und Stikmuster darzustellen.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Okt. 1844, S 413.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Rouget de Lisle's Verfahrungsarten.

Die Principien der Instrumente des Hrn. Rouget de Lisle

(passage des Petites-Ecuries, No. 15 in

Paris) sind nicht neu, nur wandte er mit Umsicht und Sachkenntniß Verfahrungsarten,

welche bei anderen Fabricationszweigen gebräuchlich sind, auf den besonderen

Industriezweig an, welchen er zu vervollkommnen beabsichtigte, und dadurch leistete

er allen denjenigen, welche sich mit Stikereien beschäftigen, einen wesentlichen

Dienst.

Unter den Verfahrungsarten, welche Hr. Rouget de Lisle

beim Zeichnen anwendet, müssen wir aber besonders zwei hervorheben, weil seine

Instrumente, obgleich sie schon bekannt sind, doch solche Verbesserungen erhielten,

daß eines derselben ohne diese Verbesserungen nuzlos wäre, weil man es nicht

gebrauchen könnte; das andere dagegen machte Hr. de Lisle

so bequem und leicht zu handhaben, daß seine Anwendung ohne Zweifel bald unter den

Dessinateurs verbreitet seyn wird.

Das erste dieser Instrumente ist die neue Camera clara.

Dieselbe besteht aus einem nicht belegten verticalen Spiegelglase; horizontal vor

dasselbe legt man die Zeichnung, welche man copiren will, und der Zeichner, welcher

ebenfalls vor dem Spiegelglase steht, sieht durch dieses Glas auf der horizontalen

Fläche, welche sich hinter demselben befindet, das verkehrte symmetrische Bild des

Originals. Man kann dann mit einem Bleistift den Umrissen dieses Bildes folgen und

erhält so eine verkehrte Copie der Originalzeichnung.

Dieß ist allerdings richtig; bei der Anwendung aber kann das Auge der Spize des

Bleistifts nicht folgen, da man dieselbe nicht rein und bestimmt sehen kann, und

dieß ist der Grund, daß auch der geübteste Zeichner nicht im Stande ist, eine Copie

von gehöriger Reinheit hervorzubringen.

Hr. Rouget de Lisle gab diesem Spiegelglase noch einen

Vorhang bei, welcher nach Willkür mehr oder weniger gehoben werden kann und unten

von dem Spiegel ausgeht. Durch dieses sehr einfache Mittel wird das Bild klar und

bestimmt und man kann die Spize des Bleistifts vollkommen gut sehen, wenn man ihn so

hält, daß er gerade über dem oberen Rand des Vorhangs zu sehen ist.

Diese Vervollkommnung kann als eine wahrhafte Erfindung betrachtet werden; denn Hr.

Rouget de Lisle machte ein Instrument für die Kunst

praktisch, welches, so wie es war, nur bei Vorträgen über Optik Interesse hatte.

Das zweite Instrument ist das Kaleidoskop. Dasselbe ist

schon eine sehr alte Erfindung, konnte aber unseren Fabrikzeichnern wenig nuzen; die

Nothwendigkeit, in der man sich befindet, nach einem Bilde zu zeichnen, gerade wie

wenn man eine Zeichnung frei copirt, und die Unbequemlichkeit, alle Augenblike durch

das Ocular des Instruments sehen zu müssen, sind die Gründe, warum das Instrument,

wo nicht ganz vernachlässigt, doch wenigstens sehr selten angewandt wurde.

Hr. Rouget de Lisle hat an dem gewöhnlichen Kaleidoskop

eine Lampe mit Reflector angebracht, welche das Bild erhellt, und mittelst einer

Camera obscura bringt er das Bild auf eine matte Glasplatte, wo dessen Farben und

Umrisse leicht auf durchscheinendes Papier gepaust werden können. Er hat das

Kaleidoskop auch noch vervollkommnet, indem er die Spiegel so angeordnet hat, daß er

eben so wohl größere rosettenförmige Bilder, als deutlichere gestrekte Bilder,

Borduren und Ekbilder erhalten kann: um Ekbilder zu erhalten, müssen die Spiegel

einen rechten Winkel bilden. Durch das Kaleidoskop erhielt man bis jezt nur rosettenförmige

Bilder, indem die beiden Spiegel einen spizen Winkel einschlossen, und Borduren,

indem man die Spiegel parallel zu einander stellte.

Diese Zugaben und Verbesserungen, welche Hr. de Lisle an

beiden Instrumenten anbrachte, haben dieselben wirklich nüzlich und für die Zeichner

leicht anwendbar gemacht. Man kann durch einfache, eigenthümliche Anordnungen

mittelst beider Instrumente entweder ein Bild von derselben Größe, wie das Original,

oder eine in einem gewünschten Verhältnis) größere oder kleinere Copie erhalten.

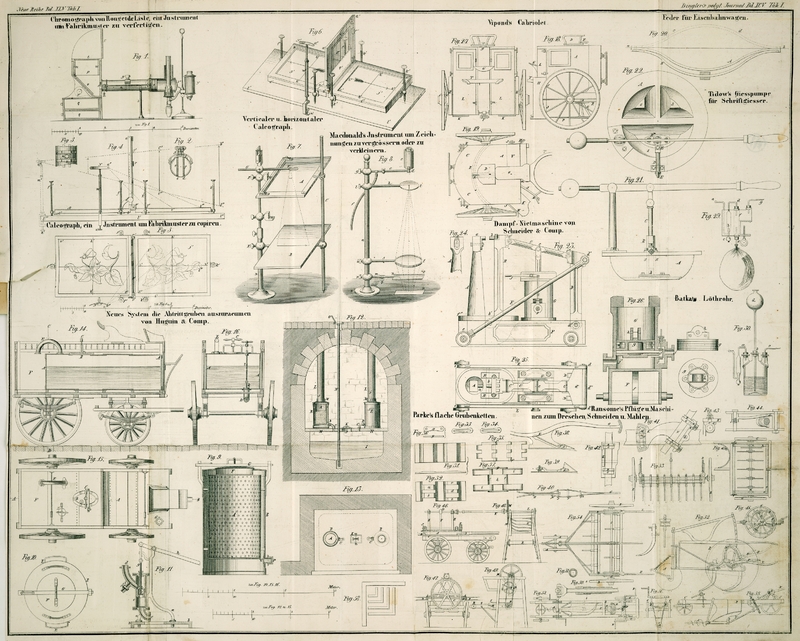

Beschreibung des Chromograph, eines

Instruments zum Componiren oder Verfertigen von Musterzeichnungen, von Hrn.

Rouget de Lisle.

Fig. 1

Seitenansicht des Instruments;

Fig. 2

verticaler Durchschnitt des inneren Mechanismus;

Fig. 3

horizontaler Durchschnitt desselben.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in den drei Ansichten denselben Gegenstand.

a Kaleidoskop von 20 Centimeter Länge und 4 1/2

Centimeter Durchmesser.

i, k verzahnte Cirkelstüke, welche mittelst Scharnieren

bei c, d da wo die Spiegel e,

f,

Fig. 2,

aufruhen, befestigt sind.

g Knopf, welcher auf die Achse h aufgestekt ist und dazu dient die beiden Cirkelstüke i, k, Fig. 3, mittelst des

Getriebes m in entgegengesezter Richtung zu bewegen.

l Zahnkranz, welcher durch das Getrieb b bewegt wird, wenn man die Kurbel n dreht. Diese Bewegung dient dazu den farbigen

Elementen des Bildes, welche sich in der katoptrischen Büchse o befinden, eine andere Lage gegen einander zu ertheilen.

p Camera obscura, welche sich auf einem hölzernen

Gestell befindet, worin zwei Schubladen q, q angebracht

sind; sie ist nach Willkür um die Zapfen r drehbar.

s achromatisches Objectiv, dessen Brennpunkt auf eine

durchsichtige oder matte Glasplatte t fällt, welche

horizontal in einen verschiebbaren Rahmen u, u gelegt

ist.

v belegter Spiegel oder plan-convexes Prisma,

welches dazu bestimmt ist, die Bilder oder Zeichnungen auf die Glasplatte t zu reflectiren.

x Schirm von Holz, welcher zugleich den Dekel der Camera

obscura bildet und so angeordnet ist, daß er die Lichtstrahlen, welche nicht vom

Kaleidoskop ausgehen, abhält. Ein Knopf mit einer Schraube erhält den Rahmen u und den Spiegel v in der

gewünschten Lage.

y Lampe mit doppeltem Luftzug und einem Reflector y'; sie dient dazu, die Elemente der Zeichnung zu

erleuchten, d.h. die Bilder klarer und stärker sichtbar zu machen.

z verschiebbare Stüze, welche den Zwek hat das

Kaleidoskop zu tragen, wenn dasselbe in der Camera obscura befestigt ist.

Gebrauch des Instruments. Nachdem alle Theile des

Instruments an ihrer gehörigen Stelle sind, sucht man den Brennpunkt, indem man den

Rahmen u verschiebt. Sobald das Bild lebhaft und

deutlich ist, stellt man den Rahmen mittelst einer Schraube fest, um jedes Verrüken

zu vermeiden. Hierauf bedekt man das polirte Glas mit einem Blatt durchscheinenden

Papiers, welches gefirnißt und quadrillirt ist, und paust auf dasselbe entweder mit

oder ohne Farben das entstandene Bild durch.

Man kann auch das polirte Glas durch eine matte Glastafel ersezen, auf welcher sich

die Bilder in großer Reinheit zeigen. Dann copirt man dieselben auf gewöhnliches

oder quadrillirtes Papier, und zwar gleich in der gewünschten Form und Größe.

Um ein kreisförmiges oder rosettenartiges Bild zu bekommen, neigt man die Spiegel

gegen einander, was dadurch geschieht, daß man den Knopf g, Fig.

2, von der Linken zur Rechten dreht, wenn die Spiegel vorher parallel

standen. Will man dagegen eine Bordur oder einen rechtwinkeligen gemusterten

Streifen erhalten, so stellt man die Spiegel parallel zu einander, wie in Fig. 2 zu sehen

ist, indem man den Knopf g von der Rechten gegen die

Linke dreht, wenn die Spiegel vorher gegen einander geneigt waren.

Bringt man endlich in die katoptrische Büchse o eine

rechtwinkelige durchsichtige Zeichnung, so daß sie mit dem Spiegel c oder d einen Winkel von

45° bildet, so erhält man durch Reflexion ein Ekbild, oder ein Bild das ein

rechtwinkeliges Dreiek bildet.

Bemerkungen. Nöthigenfalls könnte man auch mittelst der

Camera obscura p allein Zeichnungen, welche vertical in

einer gewünschten Entfernung aufgestellt, und entweder direct oder transparent von

einer Lampe mit concavem Reflector beleuchtet werden, verkleinern oder vereinfachen.

In diesem Fall nimmt man das matte Glas, welches die katoptrische Büchse schließt,

so wie die colorirten Elemente weg und die Zeichnungen selbst dienen dann als

Elemente.

Man kann auch mittelst der Zeichnungen oder Muster vervielfältigte Bilder erhalten,

wenn man sich des Kaleidoskops bedient.

Beschreibung des

Universal-Chalkograph, eines Instruments zum Copiren von Fabrikmustern

(Musterzeichnungen), von Hrn. Rouget de Lisle.

Fig. 4 ist

eine Seitenansicht des vollständig zusammengesezten Instruments;

Fig. 5 eine

Ansicht desselben von Oben.

Fig. 6 ist

eine perspectivische Ansicht des Ganzen, um die Anordnung der einzelnen Theile

besser daraus ersehen zu können.

a', b' Rahmen von Fichtenholz, worin sich eine dünne

durchsichtige Glastafel d' befindet, welche senkrecht

auf dem Rahmen b', c' steht. Diese beiden Rahmen sind

durch zwei Scharniere und einen metallenen Gradbogen mit einander verbunden.

f', f', f' drei eiserne Schrauben, deren Muttern an den

Rahmen b', c' befestigt sind; sie bilden drei Füße für

den Rahmen b', c'.

g' Pappendekel, der mit einem Glaspapier bedekt ist und

in seiner horizontalen Lage durch zwei Spizen h', h',

Fig. 5 und

6,

erhalten wird.

i Zeichenbrett, das mit einem gewöhnlichen Pappendekel

j' bedekt und mit drei Schrauben k', k', k', welche einen Dreifuß bilden, versehen

ist.

l' Zeichentisch, worauf der ganze Apparat horizontal

eingestellt wird.

m' verschiebbarer Ständer, welcher als Visirpunkt dient

und mittelst einer Schraubzwinge n' an den Zeichentisch

l' befestigt ist.

o' metallener Knopf, welcher auf das Ende der eisernen

Stange p' aufgepaßt ist. Die Stange p' dreht sich in zwei Lagern, welche an das untere

Querstük des Rahmens a', b' angeschraubt sind. Der Knopf

o' dient dazu, den gewobenen Vorhang q', welcher auf die Stange p' aufgenäht ist, auf- und abzurollen. Das Aufziehen des Vorhangs

wird durch ein Gewicht r' erleichtert, welches an einem

Seidenfaden s' hängt, der über zwei Rollen geht, die an

dem Obertheil des Rahmens ', b' befestigt sind.

Gebrauch des Instruments. Der Apparat wird auf den

Zeichentisch l' so aufgestellt, daß der Rahmen b', c' und das Zeichenbrett i' horizontal, und die Glastafel d' vertical

stehen, und daß die Lichtstrahlen auf leztere von der Linken gegen die Rechte

fallen. Man bringt dann die Zeichnung oder das Modell u', Fig.

5, auf den Pappendekel g' und legt darüber

einen Rahmen v', v' von Pappe oder Zink. Ueber die Mitte

der Seitentheile dieses Rahmens sind zwei Seidenfäden so gespannt, daß sie genau

unter rechtem Winkel gegen einander liegen. Das Papier oder Gewebe, worauf gezeichnet werden soll,

wird mit Nadeln auf den Pappendekel j' gespannt und dann

ein Rahmen x', ähnlich demjenigen v' darüber gelegt. Ist dieß geschehen, so legt man die Stirne an die Stüze

y', und verschiebt dieselbe so lange, bis man den

besten Visirpunkt gefunden hat. Dieser Punkt muß so liegen, daß das Auge den

größtmöglichen Raum übersehen kann. Man findet denselben bald durch Probiren.

Richtet man nun das Auge auf das Zeichenpapier l', l'',

so sieht man durch Reflexion das Bild der Originalzeichnung bei z', z'. Man kann dann sogleich die Umrisse, Schatten und

Schattenlinien mittelst eines Bleistifts, Pinsels oder einer Feder und greller

Tinte, so daß man sie leicht durch das Glas hindurchsieht, aufzeichnen. Das

reflectirte Bild ist aber nicht ganz so hell und scharf wie die Originalzeichnung,

weil das Glas immer einen Theil der Lichtstrahlen absorbirt.

Ist das Tageslicht zu grell, so sieht man ein secundäres Bild, welches das Hauptbild

zuweilen entstellt, oder mehr oder weniger in dasselbe übergeht. Jedesmal aber ist

das Hauptbild hinreichend deutlich, um die Conturen und die Hauptdetails darnach

zeichnen zu können. Sollte man ungewiß seyn, so vergleicht man die Skizze mit dem

Original, indem man beide, wie gewöhnlich, mit beiden Augen betrachtet. Uebung im

Zeichnen reicht hin, um diese Vergleichung machen zu können und aufzufinden, was der

Copie fehlt, um genau dem Original gleich zu seyn. Man kann endlich auch noch das zu

lebhafte Licht schwächen, indem man es entweder durch mehr oder minder transparente

Körper dringen läßt, oder indem man auf der Glastafel d'

noch ein zweites, mehr oder weniger dikes Glas anbringt.

Die erhaltene Copie ist links gezeichnet, wenn das Original als rechts angenommen

wird. Doch kann man sie leicht rechts erhalten, wenn man Papier nimmt, welches auf

einer Seite mit Röthel, Graphit oder Kienruß eingerieben ist und dasselbe mit der

Farbe nach oben, unter das Papier oder den Stoff, worauf gezeichnet werden soll,

legt. In diesem Fall fährt man mit einem harten Stift oder einer abgestumpften Spize

der Copie nach und zeichnet so auf die Rükseite des Papiers, d.h. man erhält das

directe und ähnliche Bild des Originals.

Zeichnet man auf weißes Papier oder einen weißen Stoff, welcher die Lichtstrahlen

stark reflectirt, so kommt es oft vor, daß sich das Bild zu schwach zeigt. In diesem

Fall muß man Schatten auf das Papier oder den Stoff bringen, was mittelst des

Vorhangs q' geschieht, welchen man durch den Knopf o' auf- oder abrollt. Doch darf man einen gewissen Punkt nicht

überschreiten, damit das Auge zu gleicher Zeit die Spize des Bleistifts und das

hervorgebrachte Bild noch sehen kann.

Man braucht den Vorhang nicht anzuwenden, wenn man eine kleine Zeichnung entweder auf

graues oder dunkles Papier, oder auf einen lithographischen Stein, auf eine gekörnte

Zinkplatte, eine mit Firnißgrund versehene Kupferplatte oder auf irgend einen

dunklen Stoff zeichnen will, welcher die Lichtstrahlen stark absorbirt.

Regeln, welche zu beobachten sind. 1) Um eine gleiche und

genau dem Original ähnliche Copie zu erhalten, ist es nothwendig, daß das

Spiegelglas d' ganz winkelrecht auf den Rahmen b', c' und das Zeichenbrett i' steht, wovon man sich leicht durch einen Winkel oder den Seidenfaden

s', welcher die Stelle eines Senkels vertritt,

überzeugen kann. Wäre das Glas gegen das Original hingeneigt, so würde die erhaltene

Copie in der Richtung von l', l''' gestrekt seyn,

während der Breite nach (in der Richtung von o', r',

Fig. 5)

die richtigen Dimensionen beibehalten worden wären.

2) Um eine Zeichnung zu machen, welche größer als das Original ist, erhebt man den

Apparat a', b', c' horizontal, so daß er höher zu liegen

kommt als das Zeichenbrett i'. Hiezu dienen die drei

Schrauben f', f', f'. Um aber die Copie in verjüngtem

Maaßstab zu erhalten, muß man das Zeichenbrett i' höher

stellen, als b', c'. In jedem Fall aber zeichnet man

sich die wirtlichen Dimensionen des Originals durch gerade Linien an, welche

senkrecht auf einander stehen und nur schwach gezogen werden; dann bemerkt man sich

die gewünschten Dimensionen der Copie; endlich muß man die Lage von a', b', c' und von i' so

reguliren, daß die Linien des Originals und der Copie vollkommen mit den über beide

Rahmen gespannten Kreuzfäden v', v', z', z'

zusammenfallen, und diese selbst müssen einander so deken, daß sie nur ein einziges

Kreuz bilden.

3) Will man genau die Umrisse einer großen Zeichnung, welche man nicht ganz übersehen

kann copiren, so ist es nöthig, zuerst das Original und das Zeichenpapier in gleiche

Theile einzutheilen; hierauf zieht man Horizontallinien und Verticallinien durch

alle Theilpunkte, wodurch man lauter Quadrate erhält, die man numerirt, um nachher

keine Verwechslung zu machen. Man befestigt nun das Modell an seinem Plaz und das

Zeichenpapier auf dem Pappendekel j', indem man Sorge

trägt, daß man auf dem Zeichenpapier die mit dem Original correspondirenden Quadrate

sieht und daß sich überhaupt die Theillinien vollkommen deken. Die ganze Arbeit

besteht dann bloß darin, die Umrisse welche in den sichtbaren Quadraten enthalten

sind, nachzuzeichnen

und dann das Original und das Papier zu verschieben und wieder einzustellen.

4) Sollte man, nachdem man einige Zeit gezeichnet hat, unwillkürlich die Lage des

Auges und folglich den Gesichtspunkt Verändert haben, so treffen die Spize des

Bleistifts und die gezeichneten Linien nicht mehr mit dem Bilde zusammen. Es ist

dann aber leicht den richtigen Gesichtspunkt wieder zu finden, denn man hat nur die

Stelle für das Auge zu suchen, wo die gezeichneten Linien mit denen des Bildes

wieder zusammenfallen. Um endlich den Uebelständen, welche aus dem unfreiwilligen

Verrüken des Auges hervorgehen, zu begegnen, fixirt man seine Stellung dadurch, daß

man die Stirn leicht gegen die Stüze y' andrükt.

Bemerkungen. Man kann den Chalkograph auch benüzen, um

einen Gegenstand perspectivisch zu zeichnen. Soll dieß geschehen, so befestigt man

die Stüze m' mittelst der Schraubzwinge n' parallel zur Glastafel d'', Fig.

4, und indem man durch die kleine Oeffnung a'', welche als Ocular dient, den vertical gestellten Gegenstand b'', b''' betrachtet, zeichnet man seine Spur mit

lithographischer Kreide oder Tinte auf die Glastafel selbst. Hierauf drükt man die

Zeichnung auf feuchtes Papier ab, welches man darauf legt und mit einem Falzbein

oder einer Walze leicht reibt. Da aber nun die Zeichnung verkehrt ist, so macht man

nach Bedürfniß einen Gegenabdruk, so lange dieselbe noch feucht ist, entweder auf

Papier oder auf irgend einen anderen Stoff. Statt eines Spiegel- oder

gewöhnlichen Glases kann man auch einen Pappendekelrahmen anwenden, auf welchen man

Musselin, Gaze oder noch besser Beuteltuch spannt und aufleimt. Dann zeichnet man

aber nur die Umrisse und die Hauptlinien mit weicher Kreide, Zeichenkohle oder mit

einem sehr weichen Pastelstift und legt dann die Skizze auf das horizontale

Zeichenbrett, und zwar entweder direct oder umgewandt, und klopft endlich mit dem

Finger darauf. Durch diese Erschütterung fällt dann die Kohle oder Kreide etc. auf

das Zeichenbrett und die Zeichnung ist hinreichend bemerkbar. Damit man aber ein dem

Gegenstand ganz ähnliches Bild erhält, ist erforderlich daß das Glas parallel zu

diesem Gegenstand stehe; in allen anderen Lagen wird es mehr oder weniger von

demselben verschieden seyn.

Je weiter der Gegenstand b'', b''' von dem Glase d' entfernt ist, desto kleiner wird das Bild seyn; man

kann dasselbe jedoch vergrößern, wenn man den Visirpunkt a'' weiter von dem Glas entfernt. Je größer oder kleiner man die Zeichnung

haben will, desto weiter muß man den Visirpunkt entfernen oder das Object dem Glas

nähern. Doch darf der Visirpunkt nicht zu weit vom Glas entfernt werden, damit man

dasselbe noch leicht mit der Hand erreichen und ohne Ermüdung und Anstrengung auf dasselbe zeichnen

kann. Der Gegenstand selbst darf dem Glas nicht zu sehr genäher werden, damit das

Bild nicht unnatürlich scheint.

Ist der Gegenstand auf das Glas gezeichnet, so kann man denselben entweder größer

oder kleiner auf eine verticale Tafel c'', c''', welche

hinter dem Glas in einer beliebigen Entfernung angebracht wird, wieder copiren.

Aus Fig. 4 kann

man leicht ersehen, auf welche Weise die Vergrößerung der Bilder stattfindet; der

kleine punktirte Pfeil zeigt die Lage der Zeichnung auf dem Glase an, während das

Auge sich an dem Punkt a'' befindet, und die beiden

hinter dem Glas befindlichen Pfeile bedeuten die mehr oder weniger vergrößerten

Copien.

Es ist begreiflich, daß man auf ähnliche Weise auch auf eine horizontale Fläche

zeichnen kann; man bringt dann nur den Visirpunkt a'',

das Glas d' und das Zeichenbrett an einer verticalen

Stange an, und zwar so, daß sich jeder Theil verschieben und mit einer Stellschraube

befestigen läßt; dann zeichnet man, indem man von oben nach unten sieht.

Fig. 7 stellt

diese Vorrichtung dar. A ist das Glas; B das Zeichenbrett, welches auf einer horizontalen

Stange aufliegt, die sich auf der einen Seite an der Stange C, auf der anderen hingegen an dem Gestell D

auf und ab verschieben läßt. E, E sind Stellschrauben,

durch welche das Glas und das Zeichenbrett in den gewünschten Lagen erhalten werden.

T Visirpunkt, welcher an dem Ende des Arms G befestigt ist.

Tafeln