| Titel: | Ueber eine Verbesserung des Danger'schen Löthrohrs; von Batka, Fabrikant chemischer Producte zu Prag. |

| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. XI., S. 23 |

| Download: | XML |

XI.

Ueber eine Verbesserung des Danger'schen

Loͤthrohrs; von Batka, Fabrikant chemischer Producte zu Prag.

Aus dem Journal de Pharmacie, Nov. 1844, S.

380.

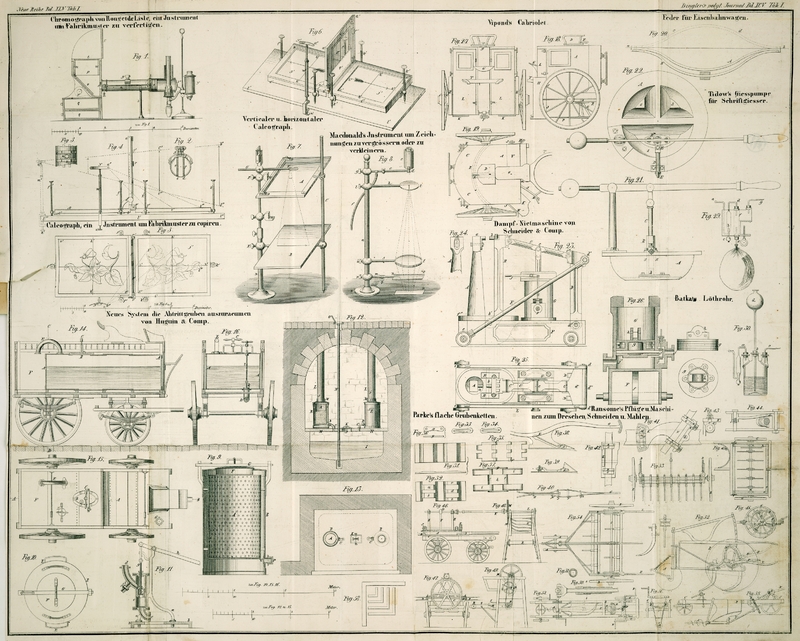

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Batka, über eine Verbesserung des Danger'schen

Löthrohrs.

Das Danger'sche Löthrohr vereinigt mit der leichten

Tragbarkeit den Vortheil eines beliebigen allmählich zunehmenden Druks, weßhalb ich

mich desselben, vorzüglich auf Reisen, häufig bediene. Doch fand ich zwei

Uebelstände an ihm, nämlich die augenblikliche Unterbrechung des Ventilspiels und

den aus seinem schlechten Schluß und der Porosität des Holzes vom Kästchen

entspringenden Verlust an Luft. Das Ventil, ein Kegel von Messing, mit einem solchen

Stängchen versehen, welches in einem kleinen Loch stekend, ihm seine Richtung gibt,

blieb oft selbst steten, und schloß niemals hermetisch; ich ersezte es daher durch

ein Glasröhrchen und ein mit Schmirgel abgeschliffenes conisches Ventil, welches

seinen Dienst trefflich verrichtet und wovon Fig. 29 eine Abbildung

ist. Das Holzkästchen ersezte ich durch eine Büchse von Blech und endlich machte ich den

Apparat solider, indem ich zu seiner Befestigung statt der Holzschraube eine eiserne

Schraube anbrachte. Da diese Verbesserungen mir für die Chemiker, welche sich ihre

Glasapparate selbst mittelst der Glasbläserlampe verfertigen, von Nuzen zu seyn

scheint, theile ich ihre Beschreibung mit:

a Mundstük; b mit Schmirgel

abgeschliffenes conisches Ventil aus Glas; c Behälter

für den Speichel, mit einem Korkpfropf versehen; d

Röhre, welche die Luft in das Reservoir, durch die Röhre e in die Blase und von da zum Löthrohr führt; f zum Löthrohr führende Oeffnung; g

Löthrohrspize.

Die Wirkung des Apparats ist sehr einfach; wenn man nämlich durch die Röhre a einbläst, wird das Ventil b gehoben und die Blase mit Luft angefüllt; sobald man aber zu blasen

aufhört, schließt sich das Ventil b vermöge des durch

die Blase, welche vom Knie comprimirt wird, bewirkten Luftdruks und die Luft hat

dann keinen andern Ausgang mehr, als durch das Löthrohr. Wegen der Zerbrechlichkeit

der Röhren a und e können

dieselben durch Kautschukröhren ersezt werden; die übrigen Theile des Apparats sind

im Innern der Blechbüchse wohl verwahrt.

Die Zwekmäßigkeit des gläsernen Ventils zu Nuze machend, erfand einer meiner

Zöglinge, H. Kreidl, einen Apparat, welchen ich hydrostatische Aeleolipile nenne und dessen Abbildung ich

ebenfalls Fig.

30 mittheile. Es ist dieß ein in Laboratorien sehr bequemer Apparat, der

selbst zu physikalischen Demonstrationen dienen kann, da er ganz durchsichtig und

seine Construction leicht zu begreifen ist. Er besteht aus einer Woulf'schen Flasche

mit drei Tubulaturen, die mit 1 1/2 Liter Wasser zu 2/3 angefüllt wird. An der

ersten Tubulatur a wird das Glasventil angebracht; in der zweiten, b stekt eine Art Trichter mit langer Röhre (28–30

Zoll hoch und 1 Liter fassend); an der dritten Tubulatur c ist das Löthrohr befestigt.

Will man sich dieses Apparats bedienen, so bläst man durch die Ventilröhre a stark hinein und macht so das Wasser in den Trichter

d steigen; der Druk der Wassersäule genügt, um einen

ununterchrochenen Luftstrom hervorzubringen. Die Löthrohrspize auf eine Oehl-

oder Weingeistlampe gerichtet, bringt eine so starke Flamme hervor, daß Glasröhren

leicht zusammengeschmolzen oder gebogen werden können etc. Die Wirkung dieses

Löthrohrs ist nicht von langer Dauer (ungefähr 7–8 Minuten); in gewissen

Fällen ist sie aber hinreichend und es kann sehr leicht von neuem in Gang gesezt

werden. Sehr zu beobachten ist dabei 1) daß die Röhren sehr genau verschlossen

werden, damit keine Luft verloren geht, denn der hydrostatische Druk ist

bedeutend; 2) daß das Wasser durch ein einziges Ausathmen zum Steigen gebracht

werde, denn es ist schwieriger, dieß durch wiederholtes Athemholen zu

bewerkstelligen.

Tafeln