| Titel: | Ueber ein neues Verfahren der lithotypographischen Abklatschung (Clichirung) mittelst Zeichnens oder Ueberdrukens auf den lithographischen Stein; von Hrn. E. Knecht. |

| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. XVIII., S. 54 |

| Download: | XML |

XVIII.

Ueber ein neues Verfahren der

lithotypographischen Abklatschung (Clichirung) mittelst Zeichnens oder Ueberdrukens auf

den lithographischen Stein; von Hrn. E. Knecht.

Aus dem Technologiste, V. Jahrgang Nr.

51.

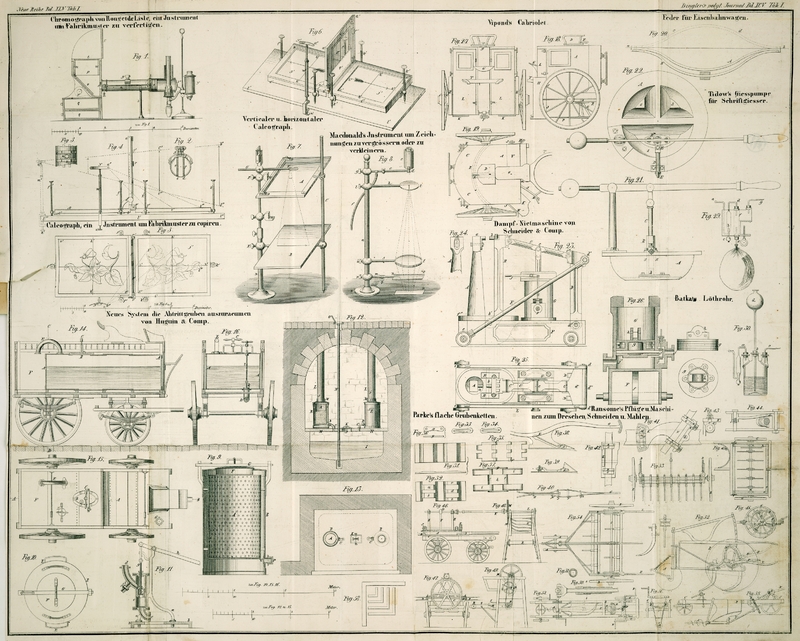

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Knecht's Verfahren der lithotypographischen

Abklatschung.

Bekanntlich wurde Sennefelder dadurch auf die Erfindung

der Lithographie geführt, daß er seine dramatischen Werke, wofür er keinen Verleger

fand, selbst graviren und druken wollte. Er zeichnete mit einem Aezgrunde den

Druklettern ähnliche Buchstaben auf Kupfer, ließ dieselben allmählich von

Scheidewasser äzen und erhielt so auf mühsame und kostspielige Weise ein Relief. Als

er aber zum Corrigiren kam, mußte er das Kupfer wieder frisch Poliren, was seine

Zeit, sein bißchen Geld und seine Geduld ganz verzehrte. Er ersezte nun das Kupfer

durch den Stein und fand dabei gleich auf das erstemal große Vortheile.

Die Steine kosteten nichts; die Buchstaben waren leicht darauf gezeichnet; die Arbeit

war sichtbar, das Wegäzen der leer bleibenden Stellen mittelst Scheidewassers ging

viel leichter von statten, er brachte mit wenig Kosten ein 1/10 Linie hohes Relief

zu Stande; fand aber so viel Hindernisse beim Druken, daß er diese Art des Druks

aufgeben mußte. Die ungekünstelte Erzählung seiner vielfältigen Versuche findet man

in seinem Werke (München 1817, bei Thienemann).

Den Stein jedoch gab Sennefelder nicht auf und sobald er

gefunden hatte, daß das arabische Gummi die Eigenschaft besizt, den Kalkstein zu

verhindern die Drukerschwärze anzunehmen, war die Erfindung vollendet. Doch war,

wohl zu merken, die Veränderung unbedeutend; man bediente sich noch immer des

Scheidewassers, um den Zügen etwas Relief zu geben und sie dadurch zu isoliren;

hierauf kam die Präparirung mit arabischem Gummi, dessen Einwirkung auf den Stein

ein, troz der G. Engelmann'schen Theorie, bis jezt noch

nicht gelöstes Problem ist. Mit viel Relief ist der Druk rein mechanisch. Wird der

Stein aber vor dem Auftragen der Schwärze befeuchtet, so wird das Verfahren ein

chemisches; auch hat es der Erfinder chemische Drukerei

benannt. Der Ursprung der Lithographie war sonach das Relief, welches man auf Stein

durch Auftragen fetter Körper und von Säuren erhält.

Folgen wir Sennefelder in feiner Beschreibung des

Verfahrens, das Graviren (Stechen) mittelst Scheidewasser nachzuahmen.

Ueberzieht man den Stein mit einem, jenem der Kupferstecher ähnlichen Firniß, und

zeichnet hierauf mittelst spiziger und breiter Radirnadeln, Radirmesser,

Grabstichel, Demante etc. und höhlt dann die entblößten Züge mittelst Scheidewassers

weiter aus, so kann man zwei einander ganz entgegengesezte Zweke erreichen: einen

Abdruk nach Art des Kupferstichs durch Eindringenlassen der Schwärze in die hohlen

Stellen, oder die gänzliche Umkehrung der Zeichnung, indem man die ausgehöhlten Züge

weiß erhält und nur den das Relief bildende Grund (Boden) reservirt. Alles hängt

hier von dem mehr oder weniger Relief ab, welches man dem Grund gibt.

Die Société d'Encouragement erkannte im

Jahr 1832 Hrn. Girardet einen Preis von 2000 Frcs. für

die Verbindung der Steindrukerei mit der Buchdrukerei (der Lithographie mit der

Typographie) zu. Sein Verfahren war ebenfalls das Relief auf Stein und es wurden

zahlreiche Columnen von Schriften in dieser Art von ihm verfertigt; er ließ Steine

in Buchdrukerpressen abziehen; auch flach er steinerne Walzen für die

Kattundrukereien zu Jouy. Dieser Künstler sezt seine Arbeiten noch immer fort.

Kuhn, Rondoff, Sachse, Hahn etc. machten ebenfalls

Arbeiten dieser Art; aber keiner von ihnen erhielt befriedigende Resultate. Wir

wollen nun die Ursachen untersuchen, welche sich bis jezt dem Gelingen dieses

Verfahrens entgegensezten:

1) Die Relief-Zeichnungen lassen sich mit Walzen, die mit Leder überzogen

sind, nicht gut schwärzen, weil die Naht Spuren zurükläßt.

2) Die Buchdrukerballen taugen noch weniger dazu; sie vertheilen die Schwärze nicht

gut auf dem Stein. (Bekanntlich hat der Stein für die Fette mehr Adhäsion als das

Metall.)

3) Die Steindrukerpressen eignen sich nicht zum Abziehen der Reliefsteine; der Reiber

dringt ein und verursacht Verunreinigungen und Austreten der Farbe; er verdirbt

sogar die Zeichnung.

4) Die Steine werden selten gehörig zugerichtet und die geringste Ungleichheit macht

sich fühlbar. Wenn der Stein nicht mit mathematischer Genauigkeit zugerichtet wird,

nimmt er den Ueberdruk nicht gleichmäßig auf, wird bei der Säuerung nicht

gleichmäßig zerfressen, die Schwärze trägt sich ungleich auf und aus demselben Grund

fällt auch der Abdruk nicht gut aus.

5) Die Steine sind selten gleichförmig in der Masse und in ihrem Tone; die Säure

frißt sie dann auch ungleichmäßig an, indem sie die zartem Stellen stärker

angreift.

Troz des übeln Erfolgs seiner Vorgänger nahm Hr. Tissier

vor 12 Jahren dieses Verfahren wieder auf; gegenwärtig übertrifft er sie alle, indem

er seine Zeichnungen sorgfältiger ausführt, die Säuerung vervollkommnete, die Steine abklatschen und von

diesen Abklatschungen Abdrüke machen läßt; er kann sich der Buchdrukerpressen

bedienen und erhält so bessere Resultate. Im Jahr 1840 gab er ein Heft Probeabdrüke,

gedrukt von Lacrampe, heraus. Allerdings sind ihm die

bedeutenden Fortschritte in der Typographie, in der Bereitung der Drukerschwärze,

die Walzen von Gallerte (Leim) und besonders der vorherrschende Geschmak,

illustrirte Werke herauszugeben, dabei günstig.

Ich theile nun die Beschreibung des Verfahrens mit, Vignetten (Buchdrukerstöke) in

Stein zu verfertigen, wie ich dasselbe in mehreren Schriften angegeben fand und

selbst schon ausführte, und hoffe dadurch der Kunst keinen unbedeutenden Dienst zu

erweisen.

Bekanntlich scheitern oft die besten Erfindungen, wenn sie im Großen ausgeführt

werden sollen; es mag daher zwekmäßig seyn, die Anwendung dieses Verfahrens gleich

bei einem großen illustrirten Werke zu zeigen, wie dem „Don

Quixote“ von Viardot, welchen Tony Johannot mit 6 bis 700 schönen Zeichnungen jeder Größe

von 2 bis 30 Centimetern illustrirte.

Wollten wir uns also des neuen, oder vielmehr des alten erneuerten Verfahrens

bedienen, so würden wir dabei wie folgt zu Werke gehen: wir würden dem Künstler 25

bis 30 große Steine zuschiken und ihn ersuchen, statt sich des Bleistifts (Graphits)

zu bedienen, die 700 Zeichnungen mit der Nadel oder der lithographischen Tinte auf

diese Steine zu zeichnen. Zwar käme uns dieß etwas höher zu stehen, denn Nadel und

Feder sind nicht so leicht zu führen, als der Bleistift; allein wir hätten 30 von

Johannot gezeichnete Steine und das ist etwas werth.

Man ließe nun Probeabdrüke von diesen Steinen machen und nach dem Corrigiren

derselben wäre hiemit die erste Operation geschehen.

Die zweite bestünde darin, sich die 700 Steine von allen Dimensionen zu verschaffen

und hiebei müßte nothwendig folgender Weg eingeschlagen werden. Man kauft eine große

Anzahl fehlerfreier grauer Steine von gleichförmiger Masse und läßt sie (von den

HHrn. Wialard u. Cie, rue Paradis, Nr. 28 zu Paris) durch die vom Ingenieur

Neuber ursprünglich für den Stempel construirte

Maschine zurichten. Diese Steine dürfen nicht diker seyn als die beweglichen Lettern

mit Inbegriff der hölzernen Unterlage oder des Klozes. Gewöhnlich muß man sie von

dieser Höhe zusägen, oder auch von geringerer, wenn man sie in Blei oder Gyps

einsezen will, welchen leztern man durch Zusaz eines troknenden Firnisses erhärtet,

wodurch er verhindert wird unter der Presse nachzugeben. Man kann sie auch in eine

zusammengestampfte Mischung von Schwefel und Thon einsezen, deren sich die Former

bedienen. Man sägt sie dann von der gewünschten Größe, wozu man sich einer kleinen,

ebenfalls von Neuber (rue

Ste-Avoie, Nr. 14 in Paris) erfundenen Maschine bedient.

Diese 700 Steine ersezen hier die Holzunterlagen und Abklaschungen, und einmal mit

der Zeichnung versehen, können sie unendlich oft abgezogen werden.

Man könnte zwar von dem Künstler unmittelbar auf diese Steine zeichnen lassen, aber

wie gesagt, es gehört dazu eine große Uebung; dann wäre es mißlich, wenn mißlungene

Steine durch neu zugerichtete ersezt werden müßten, was die Kosten vermehren

würde.

Auch könnte man von diesen Zeichnungen mit chemischer Tinte Gegenabdrüke machen und

sie copiren lassen; es wäre dieß das zuverlässigste Mittel; denn indem man die

jungen Leute hiezu abrichtete, ließe man von ihnen die Züge verstärken, weil die

Zeichnung durch das Säuern verliert; allein mit gutem Gewissen kann man die Copie

einer dienstbaren Hand nicht für das Originalwerk des Künstlers ausgeben. Auch wäre

der Uebelstand damit verbunden, daß man sich jedesmal mehr vom Original entfernen

würde, wenn eine Copie wieder angefangen werden sollte. Wir empfehlen daher Abzüge

auf chinesisches Papier mit einer fetten Schwärze zu machen, für welche man unter

Nr. 1 am Ende dieser Abhandlung die Vorschrift findet, die Zeichnungen nach der

rechten Größe zuzuschneiden und sie zwischen feuchte Blätter zu legen, hierauf

mittelst der (mit Tuch überzogenen) Walze auf den Stein einen Gegenabdruk davon zu

machen. Man beginnt sehr sanft und drükt dann immer mehr auf; wenn die Zeichnung gut

auf dem Steine haftet, werden die Makulaturbogen beseitigt, man legt ein Stük

befeuchtetes, feines, ungeleimtes Papier auf den Abzug und dann obendrauf noch zwei

andere Stüke troknen Papiers; man fährt fort die Walze darüber zu rollen und nimmt

das chinesische Papier, nachdem man es befeuchtet hat weg, worauf man die Zeichnung

vollkommen übergetragen findet. Nach Verlauf einer Stunde wäscht man den Abzug mit

hartem Wasser ab, retouchirt nöthigenfalls, läßt ihn dann einen Tag lang an einem

warmen Ort troknen, überzieht ihn hierauf mit einer schwachen Auflösung von

arabischem Gummi, welche man nach zehn Minuten mittelst Wassers wieder wegnimmt und

verdoppelt sodann die übergetragene Schwärze durch Auftragen einer nach der

Vorschrift Nr. 2 bereiteten Schwärze. Man läßt auch diese Schwärze ein paar Stunden

lang troknen, legt dann den Stein auf hölzerne Trageleisten in einen bleiernen

Kasten und gießt mit Scheidewasser angesäuertes Wasser von ungefähr 3, 4 bis 5

Graden in denselben. Diese Ansäuerung kann 2 bis 3 Minuten lang ohne Unterbrechung fortgesezt werden;

das Relief, welches die Zeichnung erhält, ist für die feinen Töne hinreichend.

Wenn das ganze Verfahren richtig befolgt, gleich Anfangs die Zeichnung gut

übergetragen, retouchirt und geschwärzt wurde, wenn ferner die Schwärze gut bereitet

wurde, der Stein nicht zu zart war, muß dieses Verfahren, zumal nach einigen

Versuchen, vollkommen gelingen.

Wenn der Stein nicht genug Relief hat, um ohne Befeuchtung, und zu viel, um auf

nassem Wege geschwärzt werden zu können, so wird die zweite Schwärzung zur Klippe

dieses Verfahrens; denn sehr oft wird, wenn man nicht recht damit umzugehen weiß,

das bereits Gemachte verdorben.

Vor allem muß man untersuchen, ob her Stein genug Relief hat; wo nicht, überzieht man

ihn noch einmal leicht mit Gummi und nachdem man dieses mittelst Wassers wieder

entfernt hat, versieht man die Walze mit frischer Schwärze, der man etwas mehr

Mittlern Firniß zusezt.

Sieht man, daß der Firniß auf dem schwachen Relief nicht haftet, so überzieht man den

Stein mit gefärbtem Gummi. Ist er troken, so reibt man das Relief mit einem kleinen

Stük harten, flachen und eingeöhlten Bimsteins. Das Gummi geht weg, die Zeichnung

wird sichtbar; man kann dann mit der Walze darüber fahren, ohne das Gummi zu

beseitigen, denn dieses geht weg, wenn man die Platte wieder mit Säure

behandelt.

Wachs, Burgunderpech, Butter, Talg etc. alles dieß haftet oder klebt nicht an, wo

sich Feuchtigkeit befindet, und wenn man der fetten Schwärze nicht gekochtes Oehl

einverleibt, kann man sie auf die Reliefstellen nicht fixiren.

Auch wird der Stein nicht durch Reiben oder starkes Aufdrüken der Walze mit Farbe

versehen, im Gegentheil, man muß nur ganz sanft aufdrüken und auf der Höhe der Züge

bleiben.

Die Walzen von Gallerte (Leim) thun hier sehr gute Dienste, weil sie die Schwärze

besser abgeben als die ledernen und von keiner Naht etwas hinweggenommen wird oder

Spuren zurükbleiben.

Sobald der Stein zum zweitenmal geschwärzt werden soll, überfährt man die feinen Töne

der Zeichnung mit einem Pinsel, um sie vollkommen mit einer Masse fetter Schwärze zu

verstopfen, verstärkt hierauf die Säure um 2–3 Grade etc., läßt sie wieder

2–3 Minuten lang äzen, unter beständiger Bewegung des Wassers, wie beim

erstenmal.

Man beginnt nun zum drittenmal auf die Zeichnung fette Schwärze aufzutragen, die

zweite Fläche der Zeichnung, nach Art der Kupferstecher, mit Scheidewasser zu

überziehen, und säuert sodann noch die breiten Massen und den Stein ringsum und

erhält auf diese Weise beinahe 2 Millimeter Relief, was zum Schwärzen von Hand

hinreicht. Sollten sich große weiße Stellen zeigen, so können sie mit der breiten

Radirnadel oder dem Radirmesser entfernt werden.

Falls die mit Säuren gesättigten Steine nicht mehr brausen, die Säure nicht mehr auf

sie einwirkt, legt man sie eine Zeit lang in destillirtes, oder mit Lauge

vermischtes, oder in solches Wasser, welches man mit einem Viertheil Milch vermischt

hat. Hierauf werden sie wieder gesäuert, wie vorher.

Wie gesagt, können diese Steine in erhärteten Gyps, in Blei oder Thon eingelassen

werden; die Erfahrung und die Anzahl der erforderlichen Abzüge dienen hier zur

Richtschnur.

Man nimmt zu diesem Zwei ein Winkelmaaß von der gewünschten Dike Fig. 58, legt den Stein

auf eine recht glatte Marmorplatte und läßt dabei nur so viel Zwischenraum, daß der

Gyps ringsum fest werden kann, indem man das kleine Winkelmaaß mittelst Wachs im

Winkel des großen befestigt, präparirt hierauf den Gyps, in welchen man, ehe er fest

zu werden beginnt, etwas Mittlern Firniß gießt. Der Gyps wird dadurch zwar langsamer

troknen, aber wird weniger spröde und zerbrechlich.

Um in Blei zu gießen, müßte vorher eine Gypsform gemacht werden, was die Arbeit

verdoppelt.

Wie gesagt, die Abdrüke fallen mit diesen Abklatschungen auf Stein nicht nur besser

aus, sondern sie sind auch unerschöpflich, weil die feinsten Linien den Wirkungen

der Presse widerstehen.

Von den Kosten sprechen wir hier nicht; dieß ist Sache des Verlegers, welcher nach

einem einfachen Versuch darüber ins Klare kommen wird; wir wollten hier nur auf die

Anwendung dieses Verfahrens zur Typographie hindeuten und haben diesen Zwek

erreicht.

Die fette Drukerschwärze Nr. 1 ist eine Mischung von gleichen Theilen gelben Wachses,

Schweineschmalzes und Gummilaks (nebst Kienruß). Man sezt ihr, aber erst, wenn man

sich ihrer bedient, die nach der Art der Zeichnung und der Temperatur erforderliche

Menge Firniß zu.

Nr. 2 ist dieselbe Mischung, welcher aber nach dem Schmelzen noch 1/4 Jungfernwachs

und 1/4 gereinigten Colophoniums zugesezt wird; um sie anzuwenden, muß ihr, wie

oben, Firniß einverleibt werden.

Die Schwärze muß, ehe man sie aufbewahrt, durch ein Tuch geseiht werden.

Die gravirten oder angesäuerten Reliefsteine lassen sich sehr gut aufbewahren, sie

werden mittelst Terpenthinöhl und caustischer Lauge gereinigt.

Tafeln