| Titel: | Verbesserungen an rotirenden Dampfmaschinen, und an Apparaten zum Heben und Messen des Wassers, worauf sich John Hick, Ingenieur zu Bolton-le-Moors in der Grafschaft Lancaster, am 5. Dec. 1843 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. XXIII., S. 81 |

| Download: | XML |

XXIII.

Verbesserungen an rotirenden Dampfmaschinen, und

an Apparaten zum Heben und Messen des Wassers, worauf sich John Hick, Ingenieur zu

Bolton-le-Moors in der Grafschaft Lancaster, am 5. Dec. 1843 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Nov. 1844, S.

225.

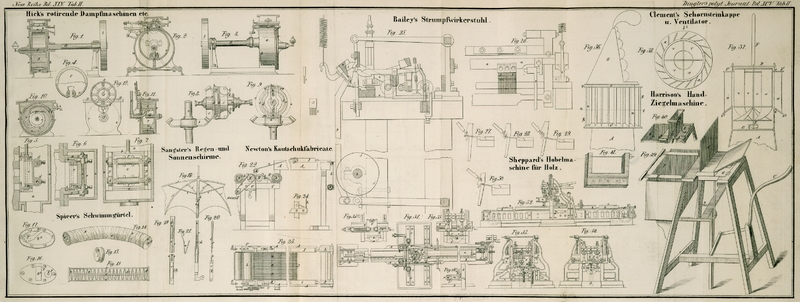

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Hick's Verbesserungen an rotirenden Dampfmaschinen.

Vorliegende Verbesserungen beziehen sich

1) auf rotirende Dampfmaschinen im Allgemeinen;

2) auf die Construction der Schieberventile für Dampfmaschinen überhaupt, bei denen

die Reibung durch die unten zu beschreibenden Mittel bedeutend vermindert wird;

3) auf eine einfache Vorrichtung, um Dampfmaschinen mit Wellen und sonstigen

Mechanismen in oder außer Verbindung zu sezen;

4) auf Vorrichtungen zum Heben und Messen des Wassers.

Fig. 1 stellt

einen senkrechten Querschnitt, Fig. 2 einen senkrechten

Längendurchschnitt und Fig. 3 eine äußere Ansicht

der verbesserten rotirenden Dampfmaschine dar. Fig. 4 liefert einen

abgesonderten Durchschnitt des inneren Cylinders, um die Art der Kolbenliederung zu

erläutern. a, a ist ein genau ausgebohrter äußerer

Mantel oder Cylinder, der an einer Seite bei b

festgeschraubt oder festgegossen ist; c, c ein in diesem

Cylinder angeordneter kleinerer Cylinder, der mit einem Theil seiner Peripherie

stets mit dem äußeren Cylinder in Berührung ist, auch zu beiden Seiten genau an

denselben anschließt. Mit dem Cylinder c, c ist die

Treibwelle d verbunden. e, e

ist ein Dekel, der zur Untersuchung der inneren Theile nach Belieben abgenommen

werden kann; f ein Drehungspunkt, um den die Scheidewand

oder der Kolben g, g frei rotirt. Dieser Kolben besizt,

um die Entweichung des Dampfs zu verhüten, an seinem äußeren Ende eine

Metallliederung und an seinen Seiten eine allseitig bewegliche Liederung i, i. An dem oberen Theil des äußeren Cylinders a, a sind bei h, h,

Fig. 1,

Oeffnungen für den Ein- und Austritt des Dampfs angebracht. Jede dieser

Oeffnungen kann zur Bewegung der Treibwelle nach beiderlei Richtungen benüzt werden.

Die Umkehrung der Bewegung wird mit Hülfe des Schiebventils j

bewerkstelligt. Dieses

Ventil wird durch ein an der Welle d befestigtes

Excentricum in geeigneten Intervallen geöffnet und geschlossen. Die Wirkungsweise

ist folgende: der durch die Röhre k und die Oeffnung h herbeiströmende Dampf wirkt auf den in dem

excentrischen Raume zwischen den Mindern a und c befindlichen Theil des Kolbens g und treibt auf diese Weise den inneren Cylinder herum, bis der Kolben

die Austrittöffnung erreicht hat, worauf der Dampf durch das Ventil j abgesperrt wird, und so lange abgesperrt bleibt, bis

der Kolben an der Eintrittsöffnung vorübergegangen ist; das in dem Schwungrad

angehäufte Bewegungsmoment gestattet diese Absperrung.

Fig. 5 stellt

das verbesserte Schieberventil mit einem Theil des Dampfcylinders und der

Ventilbüchse im Längendurchschnitt, Fig. 6 im Querschnitt und

Fig. 7 in

der hinteren Ansicht dar. a, a ist die Büchse, b, b das Ventil selbst, welches mit einem losen Dekel

c versehen ist; an diesen sind mit Hülfe der

Spindeln e, e die Rollen d,

d befestigt, welche sich mit dem Ventil bewegen und auf hervorstehenden

glatt gehobelten Schienen g, g laufen, die parallel zu

der Fläche, worauf das Ventil gleitet, angeordnet sind, f,

f ist ein Ring, welcher gegen irgend eine elastische Liederung geschraubt

wird, um die Dampfentweichung zu verhüten. Demnach wird ein großer Theil des Druks

von der Ventilfläche genommen und auf die Rolle d, d

übertragen, und somit die Reibung vermindert. Dieses Ventil läßt sich bei

Dampfmaschinen jeder Gattung anwenden. Uebrigens läßt sich der erste und zweite

Theil der in Rede stehenden Verbesserungen nicht nur auf rotirende Dampfmaschinen,

sondern auch auf Pumpen, so wie auf Apparate zum Messen des Wassers anwenden.

Die Figuren 8

und 9 stellen

den verbesserten Treibapparat in Anwendung auf ein paar Winkelräder zum Betrieb

einer Mange dar. Ein an die Hauptwelle a festgekeiltes

Rad b greift in das Rad c,

welches an seiner Rükseite mit einer geeigneten Hervorragung d, ferner mit gewöhnlichen Frictionsbändern e

versehen ist, und lose auf der in Bewegung zu sezenden Querwelle f läuft. Anstatt der Bolzen die man gewöhnlich anwendet,

um die Frictionsbänder gegen den Blok an der Rükseite des Rades anzuziehen, sind

hier zwei Schrauben g, g mit rechts und links gewundenen

Gängen eingeführt, die in deren Mitte ein Getriebe h, h

enthalten. Diese Getriebe laufen zwischen zwei Baken, welche an den Treibarm j gegossen sind. Dieser an die Welle f festgekeilte Arm ist mit zwei gezahnten Quadranten k, k versehen, welche in zwei Zahnstangen l, l greifen. Das eine Ende jeder dieser Zahnstangen ist

an einen Muff m geschraubt, welcher auf geeigneten in

der Welle f eingelassenen Keilen gleitet, zugleich aber mit der lezteren

herumgeführt wird. Dieser verschiebbare Ring wird auf die gewöhnliche bei

Kuppelungen gebräuchliche Weise mittelst Hebeln hin- und hergerükt. Wenn die

Welle f und der Treibarm j

nebst den gezahnten Quadranten, dem Getriebe, den rechts und links gewundenen

Schrauben und Frictionsbändern stationär sind, so bewegen sich die Räder allein, und

der an die Zahnstangen l, l befestigte Muff m ragt, wie Fig. 8 zeigt, um die Länge

der Zahnstangen heraus. Schiebt man nun den Muff mit den Zahnstangen gegen den Arm

j hin, so theilt sich die Bewegung vermittelst der

Quadranten dem Getriebe und den rechts und links gewundenen Schrauben mit; dadurch

werden die Frictionsbänder angezogen und die mit dem Apparat in Verbindung stehende

Maschine kommt sanft und stufenweise in Bewegung, ohne jene unangenehmen und

schädlichen Stöße, welche bei gewöhnlichen Kuppelungen stattfinden. Vorliegendes

System eignet sich hauptsächlich für Mangen und Maschinen überhaupt, bei denen die

gewöhnlichen Bremskränze und Kuppelungen in Anwendung kommen.

Der vierte Theil der Verbesserungen betrifft einen Hydrometer oder eine Maschine zum

Messen und Registriren des durch Röhren fließenden Wassers. Fig. 10 stellt einen

senkrechten Durchschnitt, Fig. 11 einen Querschnitt

und Fig. 12

einen Frontaufriß des Apparats dar. Er besteht aus einem spiralförmigen Rade oder

einer hohlen Trommel a, mit Abtheilungen b, b, welche mit einer Centralkammer c communiciren. Die Trommel ist um einen an dem Gehäuse

e befestigten Zapfen d

drehbar. Durch eine Oeffnung, die an einer ihrer Seiten angebracht ist, tritt eine

Röhre f ins Innere, welche die zu messende Flüssigkeit

in den Apparat leitet. Das Gehäuse e besizt einen

wasserdicht aufgeschraubten Dekel g, und wird bis zur

Linie l, l mit Queksilber oder irgend einer andern

Flüssigkeit gefüllt, die specifisch schwerer als Wasser ist. Das Niveau der

Flüssigkeit liegt über der Centralöffnung in der Seite der rotirenden Trommel,

jedoch unter der Mündung der Röhre f. Ueber dem

Queksilberniveau l, l ist eine durch einen Hahn

verschließbare Austrittröhre h angebracht, jedoch von

geringerem Durchmesser als die Einströmungsröhre. Wird nun durch die Röhre f von einem höheren Niveau aus Wasser in die Maschine

geleitet, so füllt dasselbe den Raum über der Queksilberlinie l, l aus, und beim Oeffnen des Hahns h übt

dasselbe auf diejenige Kammer der rotirenden Trommel, deren innere Oeffnung mit der

Mündung der Eintrittsröhre f communicirt, während ihre

äußere Mündung unter Queksilber liegt, einen Druk aus. Die Trommel beginnt demnach

in der Richtung des Pfeils zu rotiren, und fährt damit so lange fort, bis sich die

innere Oeffnung der

nächstfolgenden Kammer über die Linie l, l erhebt. Da

jede Kammer der Reihe nach am Mittelpunkt mit der Eintrittsröhre f communicirt, so wird die Rotation der Trommel so lange

währen, als die Austrittsröhre offen ist. So lange die Austrittsröhre von geringerem

Kaliber als die Eintrittsröhre ist, kann begreiflicher Weise kein Wasser durch die

Maschine gehen, ohne die Rotation derselben zu veranlassen; und zwar steht die

Rotationsgeschwindigkeit in einem genauen Verhältniß zu derjenigen, womit das Wasser

aus der Ausmündungsröhre fließen kann. Sobald der Hahn h

geschlossen wird, hört auch die Rotation der Trommel auf, weil nun das einfließende

Wasser auf die inneren Seiten der Kammern keinen Druk mehr ausüben kann.

Das durch die Maschine strömende Wasser wird auf folgende Weise registrirt. Fig. 12 zeigt

diesen Theil des Apparats. Ein an der Trommel befestigtes Stirnrad 1 greift in ein

Rad 2, dessen Achse durch eine Stopfbüchse aus dem Gehäuse e hervorragt, und ein Getriebe 3 enthält, welches in das Rad 4 greift. Ein

an diesem Rad befestigter Zeiger deutet auf die Anzahl der Gallons, die auf dem

Zifferblatt 5 markirt sind.

Tafeln