| Titel: | J. Hardy's verbesserte Methode Röhren zu walzen. |

| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. L., S. 175 |

| Download: | XML |

L.

J. Hardy's verbesserte Methode Roͤhren zu

walzen.

Aus dem Mechanics' Magazine, Okt. 1844, S.

274.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

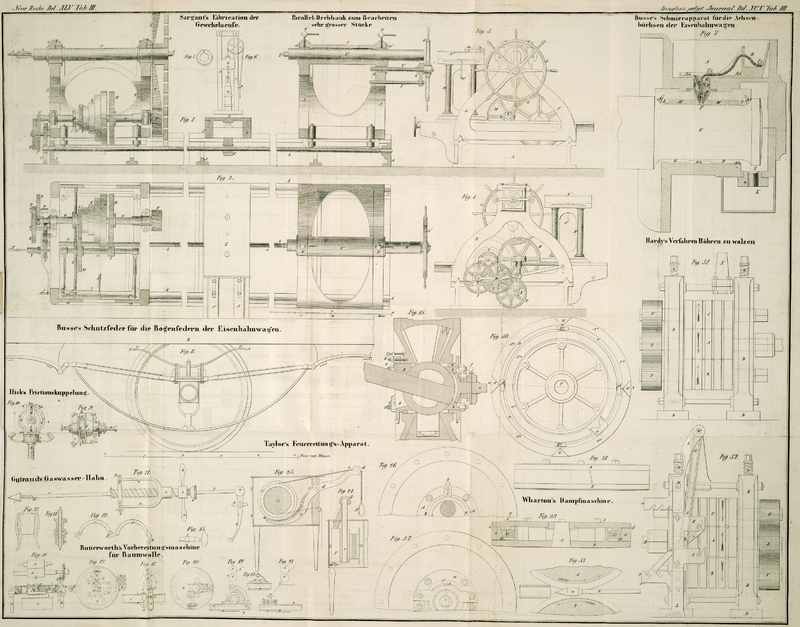

Hardy's Methode Röhren zu walzen.

Fig. 31

stellt die Frontansicht und Fig. 32 die hintere

Ansicht eines Systems dreier dem vorliegenden Patente gemäß über einander

angeordneter Walzen A, B und C dar. D, D sind die gußeisernen Träger des

Gerüstes, mit messingenen Lagern, in welchen die Hälse oder Zapfen der Walzen ruhen;

a, a Stellschrauben, um diese Lager so zu

adjustiren, daß die Umfänge der Walzen stets in Berührung mit einander bleiben und

sich nicht von einander trennen können, wenn das glühende Eisen zwischen denselben

hindurchgeht. E, F, G sind drei an den Achsen der drei

Walzen befestigte Getriebe von gleicher Größe und Zähnezahl, durch deren Eingriff

die Walzen mit gleichen Geschwindigkeiten umgetrieben werden. Die Triebkraft kann

von dem Wasserrade oder der Dampfmaschine aus vermittelst einer Verbindungswelle H auf die mittlere Walze übertragen werden. Die an den

Umfängen der drei Walzen angeordneten Rinnen bieten an ihren Vereinigungsstellen

Oeffnungen von beinahe kreisförmiger Gestalt dar, zwischen denen das heiße Eisen

hindurchgeführt wird. Jede Walze besizt vier stufenweise kleiner werdende Rinnen.

Die beiden größten durch diese Rinnen gebildeten Oeffnungen dienen zum

Zusammenschweißen der Röhre mit einem Kern, und die beiden andern zur Verlängerung

derselben ohne Kern. Uebrigens bindet sich der Patentträger keineswegs an eine

bestimmte Anzahl von Rinnen oder Oeffnungen. I und K sind feste Aufhälter, welche in geeigneter Entfernung

hinter den Walzen angeordnet sind, um die hervorragenden kreisrunden Scheiben an dem

Ende des Kerns zu ergreifen, so daß der Kern bewegungslos bleibt, während das

glühende Eisen über das dike Ende desselben hinweggeführt wird. Die Aufhälter I und K sind an einen

aufrechten Träger L, L befestigt. Dieser wird durch

einen langen horizontalen Bolzen M festgehalten, welcher

sich, wie Fig.

32 zeigt, von einem der Träger D, D des

Maschinengerüstes nach dem oberen Ende des Trägers L

erstrekt. Der Abstand zwischen den Platten I, K und der

verticalen Centrallinie der Walzen richtet sich nach der Länge des Kerns und diese

muß die Länge der längsten durch das Walzwerk zu schweißenden Röhre übersteigen. Die

Kernstange N, Fig. 33, braucht nur von

den erwähnten Hältern I, K bis zu den Walzen zu reichen,

so daß, wenn die Erweiterung n am Ende des Kerns in eine

Oeffnung des Walzwerks gestekt wird, das andere Ende der Kernstange in der Kerbe einer der Platten

I, K ruht. Diese Kerben entsprechen den beiden

weitesten Oeffnungen zwischen den Walzen, wie Fig. 32 zeigt.

Tafeln