| Titel: | Verbesserungen an Vorbereitungsmaschinen zum Spinnen der Baumwolle, worauf sich John Holland Butterworth, Baumwollspinner zu Rochdale in der Grafschaft Lancaster, am 20. März 1844 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. LII., S. 180 |

| Download: | XML |

LII.

Verbesserungen an Vorbereitungsmaschinen zum

Spinnen der Baumwolle, worauf sich John Holland Butterworth, Baumwollspinner zu Rochdale in der Grafschaft

Lancaster, am 20. Maͤrz 1844 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Nov.

1844, S. 282.

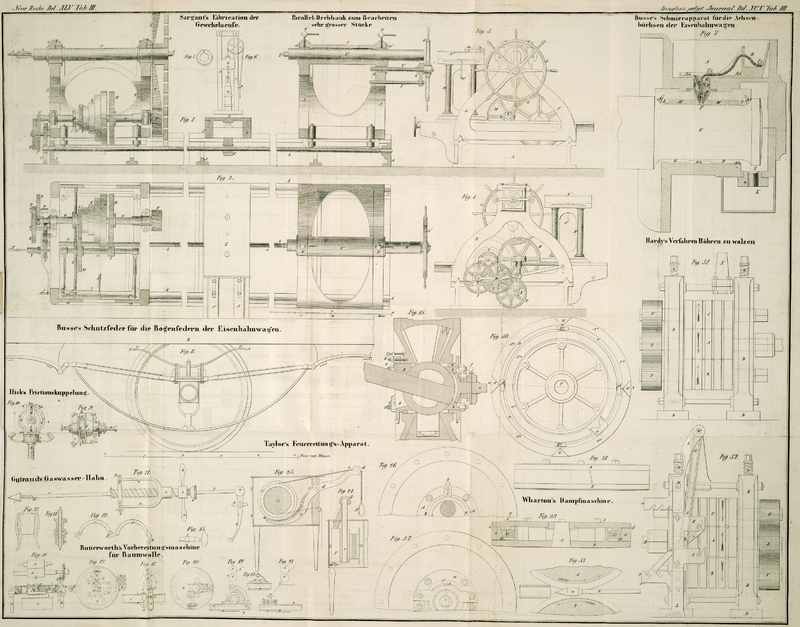

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Butterworth's Verbesserungen an Vorbereitungsmaschinen zum Spinnen

der Baumwolle.

Den Gegenstand meiner Erfindung bildet ein rotirender Apparat, welcher über die

Mündung einer Kanne, so wie man diese zur Aufnahme der Baumwollenbänder anwendet,

gestellt wird. Dieser Apparat nimmt das Baumwollenvließ in dem Zustand auf, in

welchem dasselbe eine Krämpelmaschine verläßt, und legt es in Windungen in eine

Kanne, so daß, wenn ein solches gewundenes Vließ vom Boden der Kanne bis zum Apparat

reicht, derjenige Theil des Vließes, welcher nachher aus dem Apparat tritt, den

übrigen in der Kanne befindlichen gewundenen Theil drükt und verdichtet. Mit Hülfe

dieses neuen Apparats kann ein Baumwollenvließ in eine Kanne in Windungen gelegt und

ohne Strekung oder sonstige für die nachfolgenden Operationen nachtheilige

Veränderungen auf jeden beliebigen Grad verdichtet werden.

Fig. 16

stellt eine Frontansicht im Durchschnitt durch die Mitte meines rotirenden Apparats

dar. Dieser Apparat ist über der Mündung einer Kanne und unter einem Paare

Kalanderwalzen angeordnet; von den lezteren nimmt der Apparat das Vließ in Empfang

und legt es in die Kanne.

Fig. 17 ist

ein Grundriß des Apparats;

Fig. 18 eine

Seitenansicht von Fig. 17;

Fig. 19 die

Frontansicht einer andern Anordnung meines rotirenden Apparats;

Fig. 20 der

Grundriß des Fig.

19 dargestellten Apparats;

Fig. 21 die

Frontansicht einer andern Einrichtung;

Fig. 22 die

Endansicht beider Kalanderwalzen mit den Theilen des Fig. 21 dargestellten

Apparats. In sämmtlichen Figuren sind zur Bezeichnung der entsprechenden Theile

gleiche Buchstaben gewählt.

A, A,Fig. 16, sind

die Kalanderwalzen; b ist das Vließ oder lokere

Baumwollenband; c ein an der Achse der unteren

Kalanderwalze befestigtes Winkelrad, welches in ein zweites Winkelrad d greift. Das leztere Rad ist mit dem Stirnrad e an einer und derselben hohlen Achse f befestigt. B sind Stangen,

die sich von dem Loden des Zimmers aus erheben, und zwischen denen die Kannen C angeordnet sind. g ist ein

kurzer Metallcylinder, der an seiner äußeren Seite zwei hervorragende Büchsen

enthält, deren jede zur Aufnahme einer der Stangen B ein

Loch besizt. Die auf diese Stange geschraubten Büchsen halten den Cylinder g. An eine der Stangen B ist

auch ein Lager h geschraubt, welches die Achse i tragt, auf der die hohle Welle f läuft. An den Cylinder g ist ein Ring j befestigt, welcher eine Rinne und eine Anzahl Zähne

k besizt, die an seiner oberen Seite ein Winkelrad

bilden. An der unteren Leite der Scheibe D ist ein

kurzer Cylinder l befestigt, welcher in der erwähnten

Rinne des Ringes j spielt. Rings um den Cylinder l ist eine Anzahl Zähne gegossen, welche ein Stirnrad

bilden, das mit dem Stirnrad e in Eingriff steht. E ist eine kreisrunde Scheibe, an deren oberer Seite ein

kurzer Cylinder befestigt ist, welcher sich bis zur Scheibe D erstrekt, und beide Scheiben im geeigneten Abstand von einander erhält.

Der mittlere Theil dieser Scheibe E ist etwas vertieft,

um die Windungen des Vließes in der Kanne spiralförmig zu vertheilen, wenn sie hoch

genug heraufreichen. In der Scheibe E befindet sich eine

Oeffnung, durch welche das lokere Band in die Kanne gelangt. Die Scheibe E wird an die Scheibe D

geschraubt, so daß sie gemeinschaftlich rotiren. In Fig. 17 ist m eine kurze in dem Lager n

laufende Welle, an deren einem Ende sich ein Winkelrad o

befindet, welches in das feste Winkelrad k greift,

während ihr anderes Ende ein Stirnrad p enthält, welches

in das an der Achse der Walze q befestigte Stirnrad

greift. An dem andern Ende dieser Achse sizt das Stirnrad r fest, welches in das Stirnrad s greift.

Dieses ist an der Achse der andern Walzen befestigt. t,

u und v

sind Leitungswalzen.

Ein endloser Riemen z, Fig. 16, geht zum Theil

um die Walzen t und u und

ein anderer Riemen z zum Theil um die Walzen q und v. Die Riemen besizen

an ihrer äußeren Seite parallel zu den Walzen messingene Querstreifen. Die untere

Seite des oberen Riemens und die obere Seite des unteren Riemens bewegen sich in

Berührung mit einander; das lokere Baumwollenband tritt von den Walzen A durch den Trichter w

zwischen die Walzen q und t,

zwischen die endlosen Riemen und die Leitungswalzen v

und u und gelangt durch die Oeffnung der Scheibe E in die Kanne C. Die Lager

x der vier Walzen q, t,

v und u sind an der unteren Seite der Scheibe

D befestigt, und die Oberflächen der endlosen Riemen

bewegen sich mit derselben Geschwindigkeit wie die Oberflächen der Walzen A. Aus der vorhergehenden Beschreibung erhellt, daß wenn

die Walzen A in Bewegung gesezt werden, die Scheibe D durch die Räder c, d, e

und l in Rotation gesezt wird, und daß vermittelst der

Räder k, o auch die Walzen q

und t, so wie die endlosen Riemen z, welche das Vließ von den Walzen A in

Empfang nehmen, um dasselbe in Windungen in die Kanne niederzulegen, in Bewegung

gesezt werden. Wenn die Windungen des Vließes die Scheibe E erreichen, so fahren die endlosen Riemen fort, noch mehr Vließ auf das

bereits in der Kanne befindliche zu legen, bis der ganze Inhalt der Kanne gehörig

comprimirt ist. Bei der Fig. 19 und 20

dargestellten Einrichtung tritt das lokere Band von den Walzen A zwischen eine Kugel und eine mit einer Rinne

versehenen Rolle und durch eine in den Scheiben D und

E befindliche Oeffnung in die Kanne.

Bei der Einrichtung Fig. 21 läuft das lokere Band b durch eine

trompetenförmige Oeffnung 2, welche über der Mitte des Apparats angeordnet ist,

durch eine zweite ähnliche Oeffnung w, durch zwei

Kalanderwalzen 3 und gelangt durch eine in den Scheiben D und E befindliche Oeffnung in die Kanne.

Fig. 22

ist eine Endansicht beider Kalanderwalzen und einiger in Fig. 21 sichtbaren Theile

des Apparats.

Tafeln