| Titel: | Guiraud's Hahn für Gaswasser (künstliches Selterwasser etc.). |

| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. LIV., S. 184 |

| Download: | XML |

LIV.

Guiraud's Hahn

fuͤr Gaswasser (kuͤnstliches Selterwasser etc.).

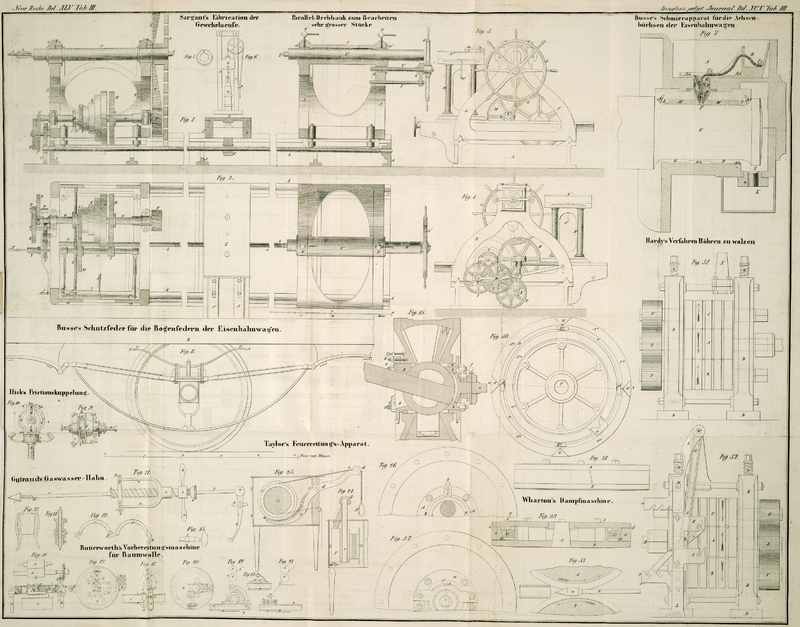

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Guiraud's Hahn für Gaswasser.

Der Gaswasserhahn (siphon genannt) von Guiraud (rue du Faubourg St.

Martin Nr. 164 in Paris) hatte sich auf der Pariser Industrieausstellung

(1844) mannichfachen Beifalls zu erfreuen. Hr. Dr.

Weinlig theilt im polytechnischen

Centralblatt 1844, Heft 21, folgende Beschreibung desselben mit:

„Die kleine Vorrichtung Fig. 11 besteht

wesentlich aus drei Theilen: aus dem Gestell a,

welches den Stüzpunkt abgibt, aus der als steile Schraube geschnittenen Canüle

b und aus dem hohlen Stilet c, welches sich oben in das Ausflußrohr d endigt. Das Gestell besteht aus einem obern

Querstük oder Kopfe e, in welchem die Mutter für die

Schraube b enthalten ist, aus zwei Seitentheilen a und aus dem untern Ring f, welcher, wie Fig. 12 deutlich

zeigt, aus zwei Hälften besteht, die bei g durch ein

Scharnier verbunden sind, aber geschlossen werden können, indem man den Lappen

h der einen Hälfte zwischen die beiden Lappen

der andern Hälfte einschiebt und durch die correspondirenden Löcher einen Stift

stekt. h hat mehrere Löcher, um sich verschiedenen

Dimensionen der Flaschenhälse anpassen zu können. Die als Schraube geschnittene

Canüle besteht aus dem cylindrischen Theil b,

welcher an seiner Oberfläche mit einem steilen vierseitigen Schraubengewinde

versehen ist, und aus dem vierekigen Kopf i mit den

beiden Handhaben k, k. Durch diesen ganzen Theil

geht eine Bohrung, weit genug, um ohne Reibung den dritten Theil

hindurchzulassen, am untern Ende aber auf ein kleines Stük als Mutterschraube

geschnitten. Der dritte Theil ist ein langes Rohr c,

c, unten durch die massive Spize l

geschlossen, über dieser mit einigen Schraubengängen und darüber mit mehreren

seitlichen Löchern m versehen. Am obern Ende ist das

Rohr c durch den Kugelkopf n mit dem Ausgußrohr d verbunden, dessen

Oeffnung nach Unten gerichtet ist und welches durch den Hahn o (Fig. 13) geschlossen

werden kann. Damit das Rohr c in der Canüle b luftdicht schließe, ist in dem Kopf i eine Art von Stopfbüchse angebracht, welche der

Durchschnitt Fig. 14 erläutern wird. Die durch i

gehende Oeffnung ist nämlich etwas weiter als nöthig ist, und an der innern Wand

mit Schraubengängen versehen. In den zwischen c und

dieser Wand bleibenden ringförmigen Raum legt man etwas Hanf und drükt diesen durch die

Preßschraube p zusammen, welche ebenfalls das Rohr

c hindurchläßt. – Der Gebrauch des

Instruments ergibt sich nun von selbst. Man schließt den Hahn o, zieht die Röhre c, c

in der Canüle ganz hinauf, und schraubt durch einige Umdrehungen ihr unteres

Ende im untern Ende der Canüle so fest, daß die Spize l als unmittelbare Fortsezung der Canüle erscheint, wie die punktirten

Linien anheuten. Nun schraubt man, indem man die Griffe k, k faßt, die Canüle b so weit hinauf,

daß die Spize l dicht unter dem Kopf e steht, öffnet hierauf den Ring f des Gestells a, und

schiebt das Gestell so über den Kopf der zu öffnenden Flasche, daß man den Ring

unter der wulstförmigen Verdikung am obern Ende

des Flaschenhalses schließen kann (und durch den

Stift befestigen). Ist hierdurch ein Widerlager gewonnen, so schraubt man

mittelst der Griffe k, k die Canüle b herab, welche nun mit der Spize l leicht in den Kork ein- und durch ihn

hindurchdringt. Ist die Spize völlig frei im Flaschenhalse, so faßt man jezt das

Rohr c bei seinem Kopf, löst durch einige

Umdrehungen die Schraube, welche c mit b über der Spize l

verbindet, und stößt nun leicht das Rohr c bis auf

den Boden der Flasche herab. Oeffnet man jezt den Hahn o, so wird durch den Gasdruk die Flüssigkeit durch die Löcher m in die Steigröhre getrieben und fließt durch d aus.

Das Instrument ist von Messing und versilbert und kostet in diesem Zustande bei Guiraud 15 Frcs. Es paßt vorzüglich für solche gashaltige

Flüssigkeiten, welche unter einem bedeutenden Druk mit Gas gesättigt sind, also

namentlich künstliches Selterwasser u.s.w. Ist der Druk nicht groß oder die

Flüssigkeit zu kalt, so ereignet es sich leicht, daß zu Ende das Ausfließen aufhört,

weil die zu überwindende Flüssigkeitssäule zu hoch wird. Aus diesem Grund muß man

auch das Rohr c durchaus nicht länger machen, als die

Höhe der Flaschen es erfordert. Braucht man das Instrument bei gewöhnlich verkorkten

und verbundenen Flaschen, so dringt immer beim Einschrauben der Canüle neben den

Schrauben etwas Gas durch. Dieß findet natürlich in viel geringerem Grade statt,

wenn nach Guiraud die Gaswasserflaschen nach Fig. 15 durch

eine Zinnkapsel verschlossen sind, welche in ihrer Mitte eine Oeffnung hat, die

gerade so viel Kork freiläßt, als zum Einschrauben des Instruments nöthig ist.

Tafeln