| Titel: | Verfahren Cyankalium oder Blutlaugensalz zu bereiten, worauf sich Alfred Vincent Newton in London, am 13. Dec. 1843 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. LXXVI., S. 293 |

| Download: | XML |

LXXVI.

Verfahren Cyankalium oder Blutlaugensalz zu

bereiten, worauf sich Alfred

Vincent Newton in London, am 13. Dec.

1843 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Jan. 1845, S.

380.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Newton's Verfahren Cyankalium oder Blutlaugensalz zu

bereiten.

Diese Erfindung, welche dem Patentträger aus dem AuslandeWie es scheint aus Frankreich. A. d. R. mitgetheilt wurde, besteht in der Anwendung von Stikgas zur Bereitung von

Cyanverbindungen; das Stikgas erhält man durch Zersezung von atmosphärischer Luft

oder mittelst der aus den Bleikammern der Schwefelsäurefabriken entweichenden Gase.

Das neue Verfahren ist scheinbar einfach, wenn es aber vollkommen gelingen soll,

müssen nothwendig mehrere Bedingungen dabei erfüllt werden. Durch die vom Erfinder

angenommenen Methoden sind alle Schwierigkeiten beseitigt, welche bisher die

Anwendung des Stikstoffs der atmosphärischen Luft zur fabrikmäßigen Bereitung von

Cyankalium verhinderten.

Die verschiedenen Materialien, welche man bei dem Verfahren benuzt, sind:

1) Stikstoff. Es ist ganz gleichgültig, auf welche Weise

man sich das Stikgas verschaffte, wenn ihm nur keine oxydirenden Substanzen

beigemischt sind. Uebrigens braucht das Stikgas nicht vollkommen rein zu seyn; es

kann mit Kohlenoxyd, Wasserstoff Kohlenwasserstoff und anderen Gasen gemischt seyn;

die Gegenwart von Sauerstoff, so wie aller Substanzen welche solchen liefern können,

muß aber sorgfältig vermieden werden, weil derselbe das Cyan eben so schnell wieder

zerstören würde, als es sich gebildet hat. Dieser wesentlichen Bedingung läßt sich

auf eine ökonomische Weise durch Anwendung atmosphärischer Luft entsprechen, deren

Sauerstoff man in Kohlenoxyd verwandelt, bevor man sie mit dem schon gebildeten

Cyankalium in Berührung kommen läßt. Auf welche Weise dieß bewirkt wird, soll später

erklärt werden. Eine andere Stikstoffquelle bilden die aus den Bleikammern der

Schwefelsäure-Fabriken entweichenden Gase, nachdem man sie in einer Auflösung

von Eisenvitriol und von Kalkmilch gewaschen hat, um ihnen das Salpetergas und das

schwefligsaure Gas zu entziehen. Das so gewonnene Stikgas wird gerade so wie das

mittelst atmosphärischer Luft bereitete angewandt.

2) Kohle. Man hat bei dem neuen Verfahren sowohl mit

Holzkohle als Kohks, Steinkohlen, Torf etc. günstige Resultate erhalten. Holzkohle

in Stüken von der Größe einer Haselnuß ist jedoch das zwekmäßigste und geeignetste

Material.

3) Kohlensaures Kali oder Potasche. Die mehr oder weniger

innige Vermischung des Alkalis mit der Holzkohle, so wie die Verhältnisse beider,

haben einen großen Einfluß auf das Resultat. Am zwekmäßigsten ist es behufs der

Vermischung die Holzkohle mit einer concentrirten Auflösung von Potasche zu tränken

und dann zu troknen; das Gemenge darf jedenfalls nur in vollkommen trokenem Zustand

in die Retorten gebracht werden. In dem Verhältniß zwischen Alkali und Holzkohle

darf man eine gewisse Gränze nicht überschreiten; bei einem Ueberschuß von Alkali

bleiben die chemischen Zersezungen unvollständig und ein zu geringer Antheil

desselben ist in ökonomischer Hinsicht unzwekmäßig; je nach der verschiedenen

Dichtigkeit der Holzkohle kann man 25–100 Theile kohlensaures Kali auf 100

Theile Kohle anwenden. Benuzt man harte Holzkohle, so ist das geeignetste Verhältniß

30–50 Theile kohlensaures Kali auf 100 Theile Kohle, je nach der Intensität

der Hize in der Retorte. Das Stikgas muß immer in Ueberschuß angewandt werden, um

die Operation zu beschleunigen; doch muß man einen zu raschen Gasstrom vermeiden,

weil er einen Theil der schon gebildeten Cyanverbindungen, so wie auch einen Antheil

unreducirten Alkalis mit sich reißen und dieselben außer der Wirkungssphäre wieder

absezen würde. Am schnellsten und vollständigsten wird die Vereinigung des

Stikstoffs mit dem Alkali bewirkt, wenn man das Gas durch eine lange Säule

alkalisirter Kohle bei einem hohen Hizgrad und unter einem gewissen Druk treibt und

wenn dasselbe nur schwierig und mit beträchtlicher Reibung durch die Poren der

Holzkohle und die Zwischenräume ihrer einzelnen Stüke dringen kann; allen diesen

Bedingungen ist bei dem unten beschriebenen Apparat vollkommen Genüge geleistet.

Wir gehen nun auf die Construction und Behandlung des Apparats über. Dabei sind

besonders folgende Punkte zu beachten:

a) das Gemenge von Holzkohle und kohlensaurem Kali (oder

Natron) muß auf den möglich höchsten Hizgrad gebracht werden und zwar ganz

gleichförmig; ferner ist dafür zu sorgen, daß die mit den entweichenden Gasen

abziehenden Kaliumdämpfe nicht verloren gehen;

b) der Strom von Stikgas, welchen man durch die Poren

und Zwischenräume der alkalisirten Holzkohle treibt, muß ein stetiger seyn;

c) die Kohle darf während der Dauer des Erhizens und

ihres Abkühlens durchaus nicht mit Sauerstoff in Berührung kommen;

d) die Blutlaugensalz-Fabrication nach diesem

Verfahren muß ohne Unterbrechung fortbetrieben werden, nicht nur um an

Brennmaterial, Zeit und Arbeitskosten zu sparen, sondern auch weil die Ausdehnungen

und Zusammenziehungen des Apparats in Folge von Unterbrechungen der Arbeit, dessen

schnelle Zerstörung verursachen würden.

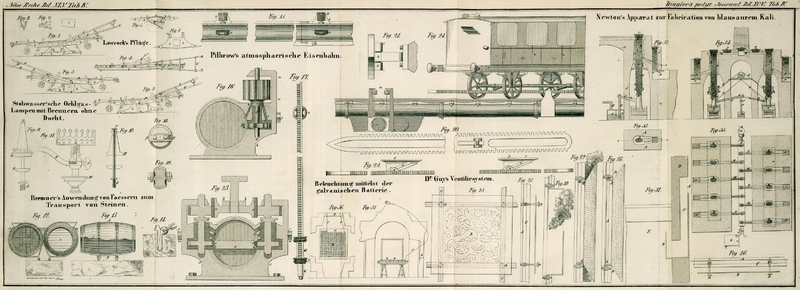

Fig. 32 und

33

stellen den Apparat in seiner einfachsten Form dar, mit einer einzigen Retorte. Fig. 32 ist

ein senkrechter Durchschnitt desselben durch die Mitte der Retorte und in der

punktirten Linie 1, 2 von Fig. 33; Fig. 33 ist ein

Querdurchschnitt desselben nach der punktirten Linie 3, 4 von Fig. 32. A, A ist das Mauerwerk des Ofens, wovon der Theil a, a stark und so regelmäßig als möglich erhizt wird.

B, B ist eine Retorte von feuerfestem Thon, welche

die Weißglühhize aushalten kann; an ihrem oberen Ende C

und am unteren C' ist sie offen; die beste Form für

dieselbe ist die elliptische, welche man aus Fig. 33 ersieht. Das

untere Ende C' der Retorte steht auf und wird durch den

Vorsprung einer zweiten ähnlich geformten gußeisernen Retorte (eines Refrigerators)

D, D gestüzt. Am Boden dieser lezteren ist ein

Extractor E auf geeigneten Lagern angebracht, welcher

von Zeit zu Zeit durch einen Arbeiter in Thätigkeit gesezt wird, um die cyanhaltige

Kohle in das Löschrohr zu schaffen, dessen Mündung in die Salzlösung taucht, welche als hydraulisches

Ventil wirkt und den Apparat vollkommen absperrt. F, F

ist das Rohr, welches die entweichenden Gase und Dämpfe in das Reservoir oder die

hydraulische Sperrvorrichtung G, G leitet; das untere

Ende des Rohrs F taucht in Wasser oder die Auflösung

eines Eisensalzes. H ist ein Rohr, aus welchem die

unverdichtbaren Gase mittelst einer Saugpumpe abgezogen werden.

Es ist klar, daß man die Strömung oder den Zug des Gases durch den Apparat, statt

durch Ansaugen oder Anziehen desselben, auch mittelst der Drukpumpe oder der

Compression des Gases bewirken kann; die beschriebene Methode erwies sich aber als

zwekmäßiger.

Fig. 34 und

35 sind

verschiedene Ansichten eines Apparats, welcher aus zehn Retorten besteht und mit

einer Luftpumpe und einer hydraulischen Sperrvorrichtung arbeitet. Fig. 34 ist ein

senkrechter und Fig. 35 ein horizontaler Durchschnitt des Apparats. I, I sind eiserne Pfannen oder Untersäze, in welche die

cyanhaltige Holzkohle geschafft wird: man hält dieselben beständig mit der Auflösung

eines Eisenoxydulsalzes oder mit Eisenoxydulhydrat, welches in Wasser zertheilt ist,

versehen, damit sich die einfache Cyanverbindung in dem Augenblik, wo sie in die

Flüssigkeit fällt, in eisenblausaures Salz verwandeln kann. Man kann auch ein Feuer

unter dieser Pfanne anschüren, um die Flüssigkeit zu erwärmen, wie aus Fig. 34

ersichtlich ist. J, J sind Feuerstellen oder Oefen, um

die Retorten B, B zu erhizen. Das Feuer muß mit großer

Aufmerksamkeit dirigirt werden; damit es nicht nachläßt und man folglich nicht der

Gefahr ausgesezt ist, daß die Retorten in Folge des Temperaturwechsels zerspringen,

hält man den selbstthätigen Speiseapparat J' des

Feuerraums beständig mit Brennmaterial gefüllt. Kohks sind als Brennmaterial den

Steinkohlen vorzuziehen, weil sie eine stärkere und gleichmäßigere Hize erzeugen.

K, K, K sind die Feuerzüge; M, M, M sind horizontale Züge, auf welchen die Pfannen P, P, P zum Troknen der alkalisirten Kohle angebracht

sind. Die aus den Retortenöfen entweichende Hize läßt sich auch noch benuzen, um die

Auflösungen des Blutlaugensalzes etc. abzudampfen. N, N

sind die Aschenräume der Feuerstellen. R ist das

Reservoir (mittelst der Rohre S mit der hydraulischen

Sperrvorrichtung verbunden) um die verdichteten Gase aufzunehmen.

Der Hergang im Apparat ist leicht zu verstehen. Die Retorte B erhält man beständig voll von alkalisirter Holzkohle und mittelst der

Luftpumpe L, Fig. 35, läßt man einen

stetigen Luftstrom durch die Materialien in der Retorte ziehen. Das anzuwendende Gas

kann entweder verbrannte

atmosphärische Luft (aus Stikstoff und Kohlenoxyd bestehend) oder gewöhnliche

atmosphärische Luft seyn, oder heiße atmosphärische Luft, wie man sie zum Speisen

der Hohöfen anwendet.

Bei den zwei beschriebenen Apparaten wird bloß atmosphärische Luft angewandt und der

in ihr enthaltene Sauerstoff durch die oberen Schichten alkalisirter Holzkohle in

Kohlenoxyd verwandelt. Da die Holzkohle aber in Ueberschuß ist, so veranlaßt dieß

keinen anderen Nachtheil, als einen entsprechenden Verlust von Holzkohle. Will man

denselben vermeiden, so muß man die atmosphärische Luft vorher durch eine Masse

brennender Steinkohlen oder Kohks leiten, so daß ihr der Sauerstoff entzogen wird,

ehe sie mit der alkalisirten Holzkohle in Berührung kommt.

Es wurde schon bemerkt, daß das Stikgas in Ueberschuß angewandt werden muß, um die

Operationen zu beschleunigen. Durch einen Apparat von den Dimensionen des in Fig. 32 und

33

abgebildeten werden per Minute 8–10 Kubikfuß Gas

gezogen. Wenn die Feuerung gleichmäßig und der Gasstrom regelmäßig ist, kann die

Retorte immer mit einem bestimmten Quantum alkalisirter Holzkohle in einer gewissen

Zeit beschikt werden. Sowohl der Beschikungs- als der

Herausschaffungs-Apparat (Extractor) lassen sich dann mittelst einer

Maschinerie treiben, wie man in Fig. 34 sieht, wo sich

eine lange Welle b längs des ganzen Apparats hinzieht

und mit Rollen c versehen ist, welche durch Riemen d, d getrieben werden, die über ähnliche Rollen e auf der Achse des Extractors E gehen. Will man den Beschikungs-Apparat selbstthätig machen, so

führt man einen Riemen von Rollen auf der langen Welle b,

b über ähnliche Rollen, welche mit dem Beschikungs-Apparat verbunden

sind.

Die Zeit, welche erforderlich ist, um das Alkali zu reduciren und in Cyankalium zu

verwandeln, steht in umgekehrtem Verhältniß mit der Intensität der Hize; bei einer

guten Weißglühhize sind zwei oder drei Stunden hinreichend, um fast alles Alkali in

Cyankalium zu verwandeln. Die Retorten mögen nun durch einen Mechanismus oder auf

andere Weise beschikt werden, so muß man darauf sehen, beständig voll zu erhalten je nach dem Gang des Extractors, welcher die

cyanhaltige Holzkohle in das Entleerungsrohr schafft, aus dem sie in die

darunter befindliche Salzlösung fällt; vorher kann man sie aber noch in der

eisernen Retorte abkühlen, indem man einen Theil derselben mit einer

Kaltwasser-Kammer Q umgibt, wie man

in Fig. 34

sieht. Die entweichenden Gase und Dämpfe werden mittelst der Luftpumpe L, Fig. 35, durch die Röhren

F, F

in die hydraulische

Sperrvorrichtung gezogen, wo sich die Dämpfe verdichten. Jede Röhre ist mit einem

Sperrhahn f versehen, um die Communication nöthigenfalls

abschneiden zu können.

Die Flüssigkeit im Untersaz oder der Pfanne (I, Fig. 34) muß

wie gesagt Eisenoxydulhydrat, in Wasser suspendirt, oder eine Auflösung von einem

Eisenoxydulsalz enthalten; lezteres kann schwefelsaures oder salzsaures etc. seyn,

je nach dem Kalisalz, welches man in Folge der Zersezung zu gewinnen vorzieht; das

Eisenoxydul oder dessen Salz muß aber im Verhältniß zum Cyankalium stets in

Ueberschuß vorhanden seyn, weil sich sonst lezteres schnell in ameisensaures Kali

und kohlensaures Ammoniak zersezen würde. Die Flüssigkeit in der Pfanne kann

übrigens warm oder kalt angewandt werden. Man kann sich leicht überzeugen ob sie

genug Eisen enthält: man tropft nämlich von der klaren Flüssigkeit eine Portion in

eine verdünnte Auflösung von Eisenvitriol; enthält sie genug Eisen, so entsteht ein

weißer Niederschlag ohne allen Stich in Roth; gibt hingegen die Flüssigkeit einen

braunrothen Niederschlag oder eine Mischung von Roth und Weiß, so fehlt es ihr an

Eisen. Nachdem man sich versichert hat, daß die Flüssigkeit einen schwachen

Ueberschuß von Eisen enthält, nimmt man die Holzkohle heraus, bringt sie in Bottiche

und laugt sie mit kaltem oder warmem Wasser vollkommen aus; die schwachen

Flüssigkeiten werden durch neue Holzkohle passirt, wodurch man sie leicht auf eine

Stärke von 20° Baumé bringt. Die Flüssigkeiten, welche diesen Grad

zeigen, können in die Abdampfpfannen gebracht und eingekocht werden, bis das

schwefelsaure Kali niederfällt; dasselbe wird dann wie gewöhnlich beseitigt und

ausgetroknet. Die zurükbleibende Flüssigkeit wird hierauf behufs der Krystallisation

in andere Gefäße abgezogen; anstatt sie abzuziehen, kann man aber auch das

Eindampfen noch weiter treiben, bis auch das Blutlaugensalz niederfällt und sich auf

ähnliche Weise absondert. Die kohlensaures Kali enthaltenden Mutterlaugen dienen zu

neuen Operationen. Die ersten rohen Blutlaugensalz-Krystalle werden

ausgewaschen und wie gewöhnlich umkrystallisirt.

Tafeln