| Titel: | Bemerkungen über die Vortheile des durch William Wightman im Jahr 1837 eingeführten Krahns mit beweglichem Schnabel, insbesondere in Anwendung auf Brüken- und Hafenbauten. |

| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. LXXXIV., S. 335 |

| Download: | XML |

LXXXIV.

Bemerkungen uͤber die Vortheile des durch

William Wightman im Jahr 1837 eingefuͤhrten Krahns mit

beweglichem Schnabel, insbesondere in Anwendung auf Bruͤken- und

Hafenbauten.

Aus dem Edinburgh new philosophical Journal, December

1844 – Januar 1845, S. 62.

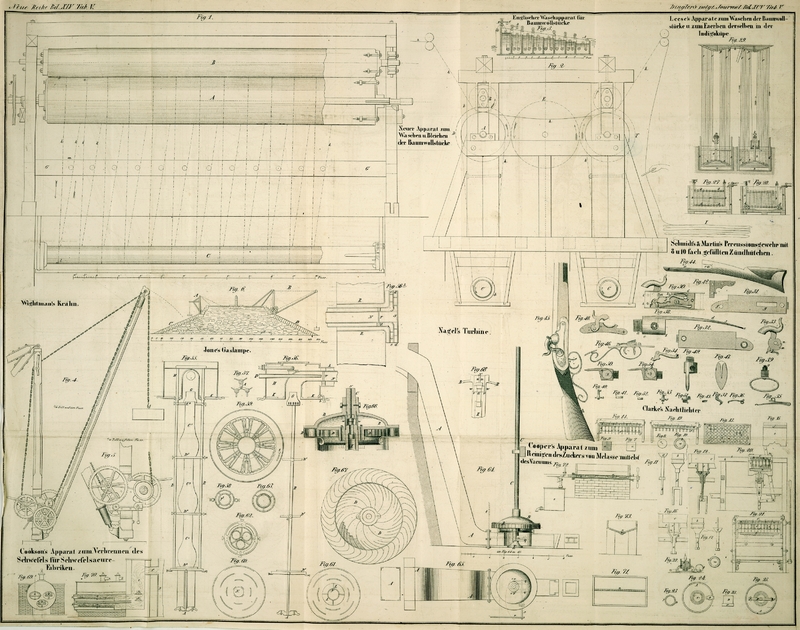

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Ueber Wightman's Krahn mit beweglichem Schnabel.

Es ist eine bekannte Sache, daß vor dem Jahr 1837 bei öffentlichen Bauten kein

anderer als der gewöhnliche Schnabelkrahn gebräuchlich war. Dieser differirte zwar

hie und da ein wenig hinsichtlich der Form und Anordnung des Mechanismus, ohne

jedoch von dem Princip abzuweichen.

Die kleine Skizze A, Fig. 6, mag einen

allgemeinen Begriff von der gebräuchlichen Einrichtung eines solchen Krahns geben.

Er war indessen selbst in seiner besten Form stets schwerfällig und das Heben und

Niederlassen der Lasten war immer mehr oder weniger mit Gefahr verbunden. Auch ist

zu bemerken, daß seine Fähigkeit bei Bauten Steine oder sonstiges Material zu heben,

bald erschöpft war, indem der Aufhängepunkt nur einen Kreis beschreiben konnte,

dessen Halbmesser der Länge des Querbaums gleichkam. Diesem Mangel konnte man nur

dadurch ein wenig abhelfen, daß man das schwebende Material mit der Hand aus seiner

perpendiculären Lage an den Ort seiner Bestimmung oder wenigstens so nahe als

möglich an denselben hinzog. Es muß demnach zugegeben werden, daß der gewöhnliche Schnabelkrahn eine

sehr unvollkommene Maschine war, da wo es sich darum handelte schwere Massen von

Baumaterialien an stets wechselnde Punkte zu schaffen; in manchen Fällen mußte

derselbe einen Tag um den andern an eine andere Stelle hingeschafft werden, was

große Kosten und Zeitverlust zur Folge hatte.

C, D, Fig. 6, stellt den

Querschnitt eines Theils des Granton-Damms; B

eine Skizze des verbesserten Krahns dar. Diesem Krahn, welcher die ungeheure

Böschung ganz beherrscht, gegenüber springt die Unzulänglichkeit des gewöhnlichen

Krahns, eine solche Arbeit mit Vortheil zu vollbringen, deutlich in die Augen.

Die meisten Brüken und Viaducte der Edinburgh-Glasgow Eisenbahn wurden unter

Beihülfe meines Krahns gebaut. Ich habe denselben mit Erfolg beim Schiffbau in

Anwendung gesehen, wo der Schnabel nicht weniger als 70 Fuß lang und im Stande war

einen schweren Balken nach jeder beliebigen Stelle eines großen Schiffs hinzubringen

und zugleich zur Aufnahme des Zimmerholzes einen weiten Umkreis des Felds

beherrschte.

Fig. 4 stellt

den verbesserten Krahn mit beweglichem Schnabel (movable

derrick-crane) in seinen richtigen Verhältnissen dar; da jedoch der

Mast und der Schnabel nach Umständen größer oder kleiner gewählt werden kann, so

läßt sich in Beziehung auf die Länge beider keine bestimmte Regel aufstellen. Ich

habe mich nie eines kleineren Mastes als eines solchen von 25 Fuß Höhe oder eines

Schnabels über 55 Fuß Länge bedient. Der Schnabel sollte vom Mast aus nie um einen

größeren Winkel als 65 Grad herabgelassen werden, indem sonst der Zug gegen die

Schnabelkette und die Streben des Masts zu groß ausfallen würde.

Der Durchmesser der Kette zum Heben oder Senken des Schnabels, die in der Regel aus

dem besten Kabeleisen angefertigt wird, beträgt 13/16 Zoll, während die eigentliche

Tragkette nur 11/16 Zoll Durchmesser hat; mit dieser hebt der Krahn innerhalb seines

ganzen Wirkungskreises ein Gewicht von vier Tonnen. Auf einen Umstand sollte man

indessen besonders Acht haben, nämlich die Maschine nie einem Arbeiter

anzuvertrauen, bevor sich derselbe mit der Einrichtung des Krahns etwas näher

bekannt gemacht hat; denn der geringste Irrthum, wenn der Arbeiter z.B. das Einlegen

der Sperrkegel in das Sperrrad vergessen sollte, nachdem die Kurbeln nach erfolgtem

Niederlassen des Schnabels mit dem Räderwerk außer Verbindung gesezt worden sind,

könnte sehr ernstliche Folgen haben; während auf der andern Seite mit einiger

Erfahrung und Aufmerksamkeit nichts sicherer ist, als dieser Krahn.

Fig. 5 liefert

die Seitenansicht des Krahns von der andern Seite aus betrachtet und in etwas

größerem Maaßstab als Fig. 4.

Tafeln