| Titel: | Vorrichtungen zum Waschen oder Spülen der Baumwollstüke, so wie zum Passiren derselben durch die Indigoküpe. |

| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. LXXXVII., S. 346 |

| Download: | XML |

LXXXVII.

Vorrichtungen zum Waschen oder Spuͤlen der

Baumwollstuͤke, so wie zum Passiren derselben durch die

Indigokuͤpe.

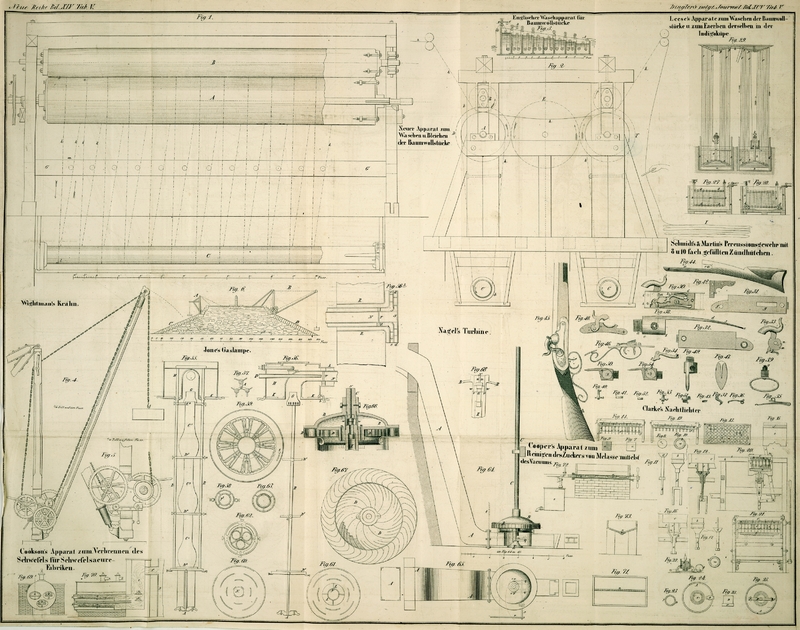

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Vorrichtungen zum Waschen oder Spülen der

Baumwollzeuge.

I. Englische Spülmaschine (Rinsing machine).

Diese Maschine (Fig.

3) dient zum Ersaz des Spülens aus freier Hand, besonders für feinere

Waare. Sie erklärt sich schon so ziemlich durch den bloßen Anblik. Es ist ein etwa

12 Fuß langer, an dem einen Ende 4, an dem andern Ende 2 Fuß hoher Behälter von der

Breite der zu spülenden Zeuge, der Länge nach in eine Anzahl (hier 8) Fächer

getheilt. An dem höheren Ende sind zwei Walzen B, deren

untere durch die Haupttriebwelle der Fabrik in Umgang gesezt wird, während die

obere, durch ein Gewicht C beschwert, darauf

herabgedrükt wird. Ein ähnliches Walzenpaar ist auch bei D. Die mit den Enden zusammengereihten Stüke werden über eine Menge Walzen geleitet,

die sich, wie die Abbildung zeigt, in den Abtheilungen der Maschine befinden und in

der Richtung von A nach B

mittelst der Drukwalzen B und D fortgezogen, während ein Strom reines Wasser in der entgegengesezten

Richtung, also von B nach A

hindurchgeleitet wird. Dieses Wasser fließt über den Rand der ersten Abtheilung in

die zweite, von dieser in die dritte u.s.f., so daß sich in der ersten Abtheilung

fast ganz reines Wasser befindet, und die späteren Abtheilungen der Reihe nach mehr

und mehr unreines Wasser enthalten. Die Zeuge nun gelangen bei ihrer

entgegengesezten Bewegung zuerst in das unreinste Wasser, woselbst sie die gröbsten

Ueberreste des Farbebades absezen, tauchen nach und nach, so wie sie reiner werden,

auch in immer reineres Wasser, werden sodann bei D

zwischen den Walzen ausgedrükt, passiren hierauf das ganz reine Wasser in der ersten

Abtheilung, und werden endlich zwischen den Walzen B

nochmals ausgedrükt, worauf sie zum Troknen fertig sind. Es ist einleuchtend, daß

man je nach der größeren oder geringeren Geschwindigkeit, mit welcher die Zeuge

durch den Apparat Passiren, und mit welcher man das Wasser hindurchleitet, die

Wirkung beliebig erhöhen oder schwächen kann. Je langsamer der Zeug und je schneller

das Wasser sich fortbewegt, um so vollständiger ist die Reinigung. (Ure's

Dictionary of arts.Deutsche Bearbeitung von Karmarsch und Heeren, Bd. III S. 317.)

II. Leese's Apparate zum Waschen der

Stüke.

Der in Fig. 27

abgebildete Waschapparat besteht aus einem Wasserkasten a, in welchem das Walzengestell b hängt,

nämlich mittelst zweier Zapfen c, welche in starken

Stangen eingestekt werden, die an den Seiten des Gestells befestigt sind; auf diesen

Zapfen läßt man das Walzengestell sich schwingen.

Das Gestell ist mit einer Reihe von Walzen d, d versehen,

über welche die zu waschenden Stüke ausgebreitet werden; an einem Ende des Gestells

ist ein Paar Zieh- oder Spannwalzen e, e

befestigt, um die Stüke durch den Kasten ziehen zu können. Diese Spannwalzen bewegen

sich mit dem Walzengestell, so daß bei der schwingenden Bewegung, welche lezterem

ertheilt wird, keine plözliche Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit in der Bewegung

des Stükes durch den Kasten stattfinden kann.

Sollen Stüke gewaschen werden (das Wasser gelangt durch den Hahn f in den Kasten), so werden sie über die sämmtlichen

Walzen des Gestells mittelst der Spannwalzen durch den Kasten gezogen, indem man

zugleich dem Gestell eine schwingende Bewegung ertheilt. Das Stük wird, während es sich

vorwärts bewegt, gegen das Wasser gedrükt; durch die Geschwindigkeit, womit man das

Gestell sich bewegen läßt, kann man den Druk des Wassers gegen das Stük nach

Belieben reguliren. Sollte man finden, daß wegen des Widerstands des Wassers der

Stoß auf das Stük, während es durch den Kasten gezogen wird, zu groß ist, so muß man

die Spannwalze nur zeitweise in Gang sezen: man windet nämlich das Stük über die

sämmtlichen Walzen und sezt hierauf das Gestell in Bewegung, bis das Stük

hinreichend gewaschen ist, worauf man die beiden Spannwalzen dreht, bis sämmtliche

Walzen im Gestell mit einem neuen Stük umspannt sind, worauf man das Gestell wieder

sich schwingen läßt u.s.f.

Der Waschapparat Fig. 28 beruht auf einem ähnlichen Princip, nämlich dem Druk des über das

Walzensystem gewundenen Stüks gegen das Wasser im Kasten. a ist der Wasserkasten; b ein Walzengestell,

welches in dem Kasten auf vier Rädern steht; am Boden des Kastens sind kurze eiserne

Schienen, auf welchen die Räder laufen, so daß das Walzengestell im Kasten

rük- und vorwärts bewegt werden kann. Sollen Stüke in diesem Apparat

gewaschen werden, so zieht man sie mittelst der Spannwalzen über sämmtliche Walzen

des Gestells und bewegt dann lezteres horizontal auf den Schienen hin und her; die

Spannwalzen können übrigens bei diesem Apparate wie beim vorhergehenden fortwährend

oder bloß zeitweise in Umlauf gesezt werden, je nach Erforderniß.

III. Leese's Apparat zum Blaufärben der

Stüke in der Indigoküpe.

In Fig. 29

sind a und b zwei

gewöhnliche Indigoküpen; soll ein sehr tiefes Blau gefärbt werden, so müssen sie

weiter und etwas tiefer als sonst seyn. c und d sind zwei Gestelle mit einer Reihe von Walzen e, e, e, e, welche in den Küpen verwendet werden. In

einer beträchtlichen Höhe über den Küpen und gerade über ihnen, befindet sich in

einem fixirten Gestell eine andere Reihe von Walzen f, f, f,

f, welche in der entgegengesezten Richtung von denjenigen in den Küpen

angeordnet sind. Die Höhe dieser Walzen richtet sich nach der Geschwindigkeit, womit

das Stük durch die Küpe bewegt werden soll; nachdem dasselbe die Küpe passirt hat,

muß ihm nämlich Zeit genug gelassen werden, damit sich der Indigo durch die

Berührung mit der Luft oxydiren und folglich befestigen kann, bevor das Stük

neuerdings in die Küpe tritt.

An den Enden jeder Reihe der oberen Walzen f, f sind

kleine Rollen befestigt; ein endloser Riemen h ist um

alle diese Rollen geschlungen und verbindet sie mit einander, so daß wenn die erste

Rolle in Bewegung

gesezt wird, alle übrigen durch sie bewegt werden und zwar mit gleichförmiger

Geschwindigkeit; anstatt der Rollen könnte man auch kleine Winkelräder anbringen.

Man kann bei dieser Vorrichtung auch bloß eine Indigoküpe anwenden; es hängt bloß

von der Intensität des zu erzielenden Blau oder von den auf die Stüke aufgedrukten

Farben ab, ob man zwei Küpen mit einander anwenden muß; wenn z.B. diese Farben durch

Kalkwasser passirt werden müssen, ehe sie in die Blauküpe kommen, oder wenn die

erste Küpe, in welche man das Stük einläßt, mehr Kalk enthalten muß als die zweite

– dann muß man zwei Küpen mit einander gebrauchen. Soll das Stük nur kurze

Zeit in einer Kalkküpe verbleiben, ehe es in die Indigoküpe gelangt, so befestigt

man eine kleine Kufe i, i über der Indigoküpe, wie in

Fig. 29;

nachdem das Stük ein- oder zweimal das erste oder zweite Walzenpaar in der

Kufe passirt hat, gelangt es in die Indigoküpe. Die gemeinschaftliche Anwendung

zweier Küpen gewährt auch noch einen anderen Vortheil; nachdem nämlich eine Anzahl

Stüke gefärbt und folglich der Indigogehalt der Küpen vermindert worden ist, kann

man eine dieser Küpen frisch ansezen, während die andere schwach ist, wodurch eine

größere Gleichförmigkeit in der Farbe der Stüke so wie in der Geschwindigkeit, womit

sie die Küpen passiren, erzielt wird.

Sollen Stüke, welche bedrukt sind, durch die Indigoköpe genommen werden, so rollt man

sie entweder um eine Walze oder legt sie in Falten auf ein Brett, welches über der

Mitte der Indigoküpe angebracht ist; unmittelbar über den Stüken ist eine hölzerne

Deke k, k, um sie troken zu erhalten, weil sonst Tropfen

von den nassen, die oberen Walzen passirenden Stüken darauffielen. Das Stük wird so

in die Küpe gelassen, daß es mit der unbedrukten Seite die Walzen umfangt und

empfängt eine Schicht Indigo, indem es unter den zwei ersten Walzen durchgeht; es

wird dann in der Richtung der Pfeile aus der Küpe gezogen, um durch die zwei Walzen

im oberen Gestell, welche denjenigen in der Küpe entsprechen, der Luft ausgesezt zu

werden. Es tritt dann mittelst des zweiten oder nächsten Walzenpaars wieder in die

Indigoküpe und so fort, bis es über alle Walzen passirt ist.

Wenn man zwei Küpen mit einander anwendet, wird man finden, daß das Stük, nachdem es

über alle Walzen gegangen ist, von der Mitte der ersten in die Mitte der zweiten

Küpe gelangt ist, aus welcher es hierauf durch ein paar Spannwalzen l, l gezogen wird, um auf eine Walze gerollt oder in

Falten niedergelegt zu werden; das Stük wird nun fortgenommen, um es zu säuern, zu

waschen etc.

Weißäzen der indigblauen Stüke. – Um weiße Objecte

auf einem küpenblau gefärbten Stük hervorzubringen, wendet man in mehreren Fabriken

folgendes Verfahren an: das Muster wird mit einer Farbe aufgedrukt, welche aus einer

Auflösung von doppelt-chromsaurem Kali, mit Mehl oder Gummi verdikt, besteht.

Das so bedrukte Stük wird dann durch eine Kufe passirt, welche mit einer Auflösung

von Kleesäure (Oxalsäure) in Wasser gefüllt ist. (Die Stärke der

Kleesäure-Auflösung, so wie der Gehalt der Drukfarbe an

doppelt-chromsaurem Kali richten sich nach der Intensität des Küpenblau.)

Wenn man eine stärkere Kleesäure-Auflösung anwendet als gerade nöthig wäre,

erhält man nicht nur ein reineres Weiß, sondern es treten auch die Ränder des

Musters nicht aus, sie bleiben scharf. Aus der Kleesäure-Auflösung läßt man

das Stük durch Kalkwasser oder eine schwache Auflösung von Potasche etc. passiren.

Die Gründe, weßhalb dieses Verfahren nicht allgemeiner befolgt wird, sind: 1) daß es

zu kostspielig ist, indem durch Aufdruken einer Reservage derselbe Zwek wohlfeiler

als mittelst Kleesäure erreicht werden kann, und 2) die Schwierigkeit einen scharfen

Druk des Musters zu erzielen, welches in der Kleesäure-Auflösung zu leicht

austritt. Beiden Einwürfen wird durch Leese's Verbesserung dieses Verfahrens begegnet; er sezt nämlich das

Stük einer starken Hize aus, sogleich und unmittelbar nachdem es die

Kleesäure-Auflösung passirt hat; zu diesem Zwek ist ein Ofen, welcher durch

Feuer stark erhizt wird, am geeignetsten. Man erhält so ein sehr reines Weiß mit

weniger Kleesäure, als sonst erforderlich wäre. London

Journal of arts, Bd. XIX S. 120.)

Tafeln