| Titel: | Jones' hängende Gaslampe. |

| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. XC., S. 357 |

| Download: | XML |

XC.

Jones' haͤngende Gaslampe.

Aus dem Mechanics' Magazine, Nov. 1844, Nr.

1109.

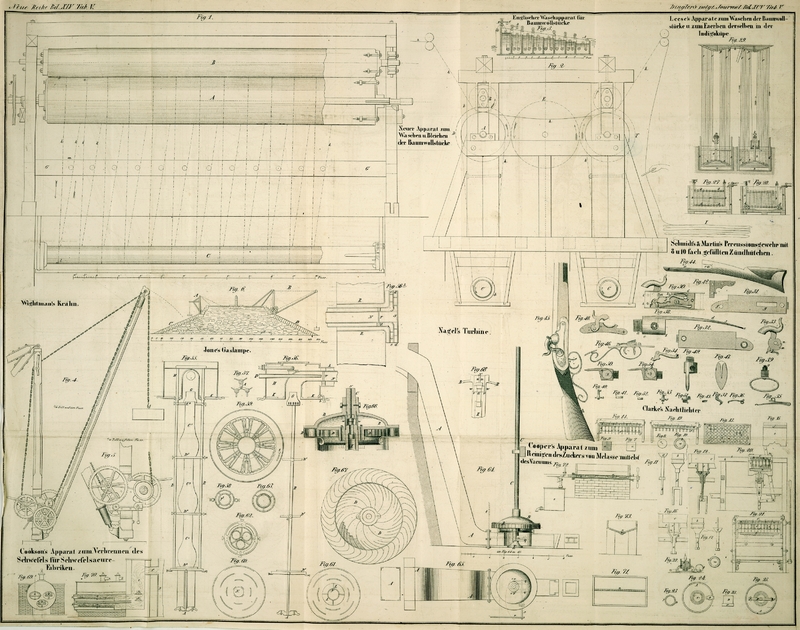

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Jones' hängende Gaslampe.

Die Vorzüge dieser patentirten Gaslampe vor den bisher angewandten bestehen darin,

daß ein stetiger und reichlicher Zufluß von atmosphärischer Luft zur Flamme und eine

sichere und zwekmäßige Ableitung der Verbrennungsproducte in gleichem Grad vereinigt

sind, daher sie Liebhabern gut beleuchteter und gut gelüfteter Zimmer mit Recht

empfohlen werden kann.

Fig. 55 ist

ein Front- und Fig. 56 ein Seitenaufriß

der Lampe und ihres Zugehörs. A ist ein zusammengesezter

Brenner, welcher aus drei in derselben Ebene angeordneten Argand'schen Brennern

besteht, die eine einzige starke Lichtsäule hervorbringen. Fig. 57 zeigt diesen

Theil des Apparats im Grundriß. B, B sind zwei Röhren,

durch welche das Gas von der Speisungsröhre zu den Brennern hinabgelangt. C¹, C², C³ sind drei

zwiebelförmige Zuggläser, welche über einander stehen und gerade unter ihren größten

Durchmessern auf Ringen D¹, D², D³

aufsizen, die mit den Speisungsröhren B, B verbunden

sind; Fig. 62

ist ein Grundriß des untersten Rings. Das obere Ende von jedem der zwei unteren

Zuggläser C¹, C² reicht etwas in das unmittelbar über ihm befindliche Zugglas hinein;

mittelst der Schwanzschraube a, a kann man die Höhe

jedes Zugglases beliebig reguliren. Innerhalb eines jeden der Ringe D² und D³ ist

ein Ring F¹, Fig. 58, angebracht,

welcher die oberen Enden der Zuggläser C¹, C² umgibt und festhält. Das obere Ende des

Zugglases C³ wird auch durch einen ähnlichen Ring

F² umfaßt und gehalten, welcher durch radiale

Arme mit dem Trichter G verbunden ist.

H ist ein Ventilirhut oder -Kappe; derselbe ist

zwischen der Deke des Zimmers, worin die Lampe hängt und dem Boden des darüber

befindlichen Zimmers eingefügt. Er hat Oeffnungen auf der unteren Seite, welche mit

ähnlichen Oeffnungen in der Zugplatte K correspondiren.

Die verzierte Außenplatte zeigt Fig. 59. Indem man den

Knopf b der Zugplatte herumdreht, kann man die

verschiedenen Oeffnungen ganz oder theilweise nach Belieben öffnen oder schließen.

L ist eine Röhre, welche von der Kappe H in seitlicher Richtung durch die Mauer M außerhalb des Gebäudes geführt ist.

Der metallene Trichter G öffnet sich in eine Röhre N, welche in der Mitte der Kappe H

hinaufgeht, sich dann rechtwinklich wendet und in dem Windhut (Fig. 56a) außerhalb des Gebäudes endigt.

Während die Verbrennungsproducte durch die Zuggläser C,

den Trichter G und die Röhre N abziehen, entweicht die erhizte und verdorbene Luft des Zimmers durch

die Oeffnungen in der Ventilirkappe H und die Röhre L in den Windhut S.

P ist ein kleines kegelförmiges Zugrohr, welches von der

Außenseite des Gebäudes durch die Ventilirkappe H in die

Trichterröhre N geführt ist und sich endigt, wo die

rechtwinkliche Biegung dieser lezteren aufhört. Die durch diese Röhre einströmende

kalte Luft beschleunigt die Geschwindigkeit der durch die Trichterröhre

ausströmenden heißen Luft und Dämpfe.

R ist eine Oeffnung, durch welche die zwischen der Deke

und dem Boden sich allenfalls anhäufende erhizte Luft in die Atmosphäre entweichen

kann.

T ist ein Ring, welcher die äußeren und inneren Röhren

mit einander verbindet; Fig. 63 ist eine

Randansicht desselben.

S, Fig. 56a

ist der außerhalb des Gebäudes befindliche, an die Mündung der Röhre L befestigte Windhut, welcher jeden zurükschlagenden Zug

verhindert. Fig.

60 ist ein Querschnitt dieses Windhuts auf der Linie dd und Fig. 61 ein solcher auf

der Linie ee.

Tafeln