| Titel: | Apparat, um die Geschwindigkeit von Schiffen, so wie auch die Stromgeschwindigkeit von Flüssen mit Hülfe elektrischer Strömungen zu ermitteln, worauf sich Edward Massey zu Clerkenwell, Grafschaft Middlesex, am 1. Jun. 1844 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 95, Jahrgang 1845, Nr. CVII., S. 429 |

| Download: | XML |

CVII.

Apparat, um die Geschwindigkeit von Schiffen, so

wie auch die Stromgeschwindigkeit von Fluͤssen mit Huͤlfe elektrischer

Stroͤmungen zu ermitteln, worauf sich Edward Massey zu Clerkenwell, Grafschaft

Middlesex, am 1. Jun. 1844 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Febr.

1845, S. 74.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Massey's Apparat, um die Geschwindigkeit von Schiffen zu

messen.

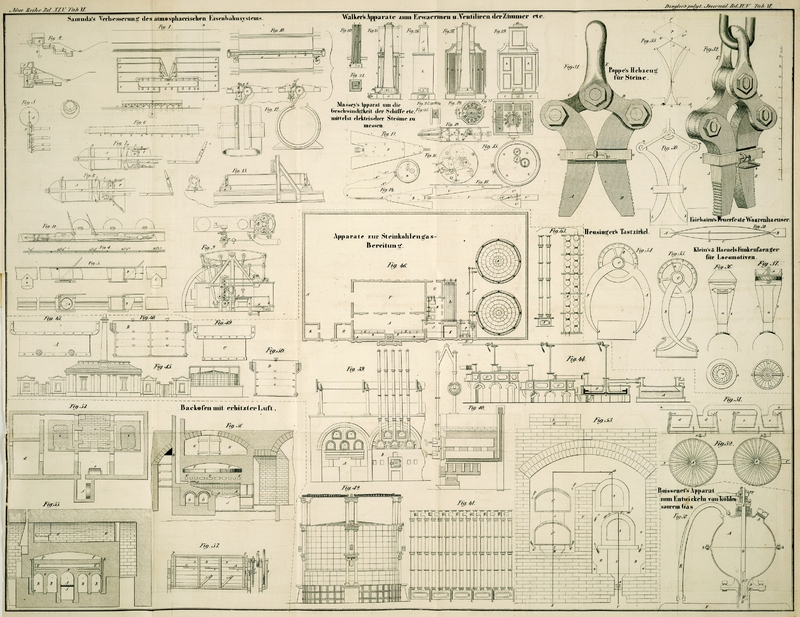

Die Zeichnung Fig.

14 stellt den Registrirapparat, Rotator und die Art wie sie mit einander

in Verbindung gesezt sind, dar. A ist ein Seil,

bestehend aus zwei Kupferdrähten, von denen jeder mit Baumwolle und einem

wasserdichten Firniß überzogen ist. Diese Drähte liegen neben einander und sind mit

Schnur überwikelt, um ihre unmittelbare Berührung zu verhüten; sie endigen sich in

dem unten zu beschreibenden Gestell B und sind so

angeordnet daß, wenn der Rotator C eine gewisse Anzahl

von Umdrehungen gemacht hat, ihre Enden mit Hülfe einer dünnen Messingplatte auf die

nachher näher zu bezeichnende Art vereinigt werden können. Nur derjenige Theil des

Seils A ist mit Schnur umwikelt, welcher ins Wasser

getaucht, eben so derjenige, welcher an die Seite des Schiffs befestigt ist. Nach

ihrem Eintritt in das Schiff trennen sich die Drähte; der eine A¹ geht direct nach dem einen Pole der Batterie,

der andere A² ist, anstatt unmittelbar nach dem

andern Pol sich zu erstreken, mit dem einen der Drähte verbunden, welche in dem

Registrirapparat D rings um die Magnete laufen; das

andere Ende des von dem Magnet in D kommenden Drahts

wird alsdann vermittelst des Drahts A³ mit dem

andern Pole der Batterie verbunden, womit die galvanische Kette geschlossen ist. Ich

bediene mich der sogenannten Daniell'schen Batterie mit

schwefelsaurem Kupfer, deßgleichen einer in welcher die verdünnte Schwefelsäure

durch Salzwasser ersezt wird. Die Batterie kann mit dem Register an irgend einer

geeigneten Stelle des

Schiffs aufgestellt werden, z.B. die Batterie auf dem Dek und das Register in der

Cajüte. Wenn nun der Contact an den Drahtenden durch die unten zu beschreibende

Messingplatte hergestellt ist, was von der Umdrehung des Rotators abhängt, so

verwandelt der elektrische Strom die weichen Eisenstüke, indem er sie umkreist, in

Magnete, der Anker wird angezogen und hebt dadurch die gezahnte Feder an dem Ende

des Hebels über einen andern Zahn des Sperrrades. Sobald der Contact durch

Hinwegziehen der Messingplatten von den Drahtenden aufgehoben ist, hört auch der

elektrische Strom auf, die Eisenstüke zu umkreisen, wodurch diese die Fähigkeit

verlieren den Anker anzuziehen; der Hebel wird sofort durch eine Feder zurükgezogen,

wodurch das Sperrrad und mittelst Räderwerks die Zeiger in Bewegung kommen.

Fig. 15

stellt eine äußere und

Fig. 16 eine

innere Ansicht des Registrirapparats dar. Derselbe besteht aus einem Magnet a, einem um c drehbaren

Hebel b, b und einem Sperrrade d. Der Magnet gleicht einem gewöhnlichen Elektromagnet und besteht

entweder aus einem in Hufeisenform umgebogenen weichen Eisenstük, oder aus zwei

Stüken, die neben einander angeordnet und an der oberen Seite durch eine flache

Eisenplatte e mit einander verbunden sind. Diese Stüke

sind mit isolirtem Kupferdraht umwunden, dessen Enden durch Elfenbeinscheiben gehen,

die an den Messingdekel befestigt und zur Aufnahme der Muttern f, f mit Schraubenwindungen versehen sind. Die

Verbindungs- oder Leitungsdrähte A², A³ sind an ihren Enden mit geeigneten Anordnungen

versehen, um sie sowohl mit der Batterie, als auch mit den Enden g, g des nach dem Magnet in dem Registrirapparat sich

erstrekenden Drahts in Verbindung sezen zu können. An den Hebel b ist eine gezahnte Feder h

befestigt, welche in die Zähne des Sperrrads d greift.

Der Hebel ist einer hin- und hergehenden Bewegung fähig und hat das Bestreben

dem Zug nach der einen Richtung nachzugeben, wenn die weichen Eisenstüke, in Magnete

verwandelt, den Anker k anziehen; dagegen wirkt

beständig die leichte Feder l auf denselben, welche in

Wirksamkeit tritt, sobald die Eisenstüke ihre magnetische Anziehungskraft verlieren;

im lezteren Fall wirkt die gezahnte Feder h auf die

Zähne des Sperrrads, und sezt dasselbe in Bewegung, wogegen im ersteren Fall die

Feder nur über die Zähne des Sperrrads hinweggleitet; der Sperrkegel m verhütet eine rükgängige Bewegung des Sperrrads. n ist eine Schraube, mit deren Hülfe man den Spielraum

des Hebels regulirt.

Es ist jezt noch zu beschreiben, auf welche Weise das Sperrrad seine Bewegung den

übrigen Rädern und ihren Zeigern mittheilt. Durch die Umdrehung des Rotators wird ein Contact

hergestellt, so oft das Schiff 1/60 Meile zurükgelegt hat. Da nun das Sperrrad in 60

Zähne eingetheilt ist, so zeigt eine Umdrehung desselben an, daß eine Meile

zurükgelegt ist. Die Achse des Sperrrads d enthält ein

Getriebe von 8 Zähnen, welches in ein Rad von 80 Zähnen greift und an der Achse

dieses Rades befindet sich ein Rad von 40 Zähnen und ein Getriebe von 8 Zähnen; das

Rad von 40 Zähnen greift in ein anderes Rad von 40 Zähnen und das Getriebe von 8

Zähnen in ein Rad von 80 Zähnen. An der Achse des Sperrrades, an der Achse des

zweiten Rades von 40 Zähnen und an der des lezten Rades von 80 Zähnen befindet sich

ein Zeiger. Das Zifferblatt, worauf der erste Zeiger läuft ist in 60, das des

zweiten in 10 und das des dritten gleichfalls in 10 Theile getheilt. Eine Umdrehung

des ersten Zeigers zeigt an, daß das Schiff 1 Meile, eine Umdrehung des zweiten

Zeigers, daß das Schiff 10 Meilen, und eine Umdrehung des dritten Zeigers, daß das

Schiff 100 Meilen zurükgelegt hat. Beobachtet man daher die Anzahl der

Eintheilungen, welche der erste Zeiger in der Minute zurüklegt, so findet man die

Geschwindigkeit des Schiffs in Meilen per Stunde.

Fig. 17

stellt die obere Ansicht,

Fig. 18 die

Seitenansicht, und

Fig. 19 die

innere Ansicht des den Contact bewerkstelligenden Apparats dar. An dem Ende der

Achse o befindet sich eine Schraube o¹ welche in das Zahnrad o² greift. Von der Oberfläche dieses Rades steht ein Stift o³ hervor, welcher bei jeder Umdrehung des Rades

einmal mit dem um p¹ drehbaren Hebel p in Berührung kommt und denselben vorwärts drängt. An

dem vorderen Theil dieses Hebels befindet sich eine Platte p², die mit dem runden Ende der Achse q

in Berührung ist, so daß, wenn der Hebel vorwärts bewegt wird, auch die Achse q an dieser Bewegung Theil nimmt. Eine Feder q¹ ist mit einem von der Seite der Achse q hervorspringenden Stift verbunden, wodurch die Achse

q zurükgedrängt wird, wenn der an dem Zahnrad o² befindliche Stift das Ende des Hebels p verläßt. An dem Ende der Achse q befindet sich eine dünne Messingplatte r,

welche abwechselnd mit den an den Enden der Kupferdrähte des Seils A befestigten Scheiben s, s

in Berührung gebracht und von denselben entfernt wird. Dünne Elfenbeinstreifen t, t verhüten, daß die Scheiben mit den messingenen

Seiten des Gestells in Berührung kommen; t¹ ist

ein Elfenbeinblatt, an das beide Leitungsdrähte befestigt sind. Dieser elfenbeinene

Theil ist seitwärts durch Streifen t², t² begränzt und hat nach vorn und hinten einigen

Spielraum, wenn die Messingplatte gegen die Scheiben gedrükt oder von denselben entfernt wird. Die

Messingplatte z, z¹ welche den oberen Theil und

die Seiten des Gestells bildet, steht so hervor, daß sie dem Drehungsbestreben

Einhalt thut, welches dieser Apparat äußern würde, wenn er nicht durch das Wasser,

das durch den von diesen hervorstehenden Kanten gebildeten Canal strömt, daran

gehindert werden sollte. Die Achse o¹ ist mit dem

Rotator durch ein Universalgelenk und das Seil Y

verbunden.

In der Abbildung Fig. 14 ist c der Rotator, c¹ ein kupfernes seine Achse bildendes Luftgefäß.

Die vier flachen Messingflügel c², c² sind unter einem gewissen Winkel an diese

Achse gelöthet. Wird daher der Apparat durch das Wasser gezogen, so ertheilt dieses

demselben vermittelst der schief gestellten Flügel eine rotirende Bewegung. Das

Luftgefäß c¹ hat den Zwek, dem Rotator ungefähr

das Gewicht des durch ihn verdrängten Wassers zu geben. Der Rotator gleicht

hinsichtlich seiner Construction demjenigen, welcher bei Gelegenheit eines früher

mir ertheilten Patentes beschrieben und nun in der königlichen Marine allgemein

eingeführt ist.

Was die Methode betrifft, die Leitungsdrähte an der Seite des Schiffs hinabzuführen,

so wird eine Eisenstange, welche 5–10 Fuß unter die Wasserlinie ragt,

mittelst zweier Schrauben an die Seite des Schiffs befestigt; die eine dieser

Schrauben befindet sich ungefähr 6 Zoll, und die andere ungefähr 3 Fuß über der

Wasserlinie, so daß die Stange nach Belieben befestigt oder losgemacht werden kann.

Die Leitungsdrähte erstreken sich an der Seite des Schiffs hinab, treten dann vorn

an die Eisenstange und werden an dieselbe auf geeignete Weise befestigt. An dem

unteren Ende der Stange befindet sich ein kreisrunder Hals, um den die Drähte ins

Wasser geleitet werden.

Tafeln