| Titel: | Maschine zum Ausbohren der Locomotiven-Cylinder; von Shanks und Comp. |

| Fundstelle: | Band 97, Jahrgang 1845, Nr. IV., S. 6 |

| Download: | XML |

IV.

Maschine zum Ausbohren der

Locomotiven-Cylinder; von Shanks und Comp.

(Aus dem Organ fuͤr die Fortschritte des

Eisenbahnwesens, 1845 1stes Heft.)

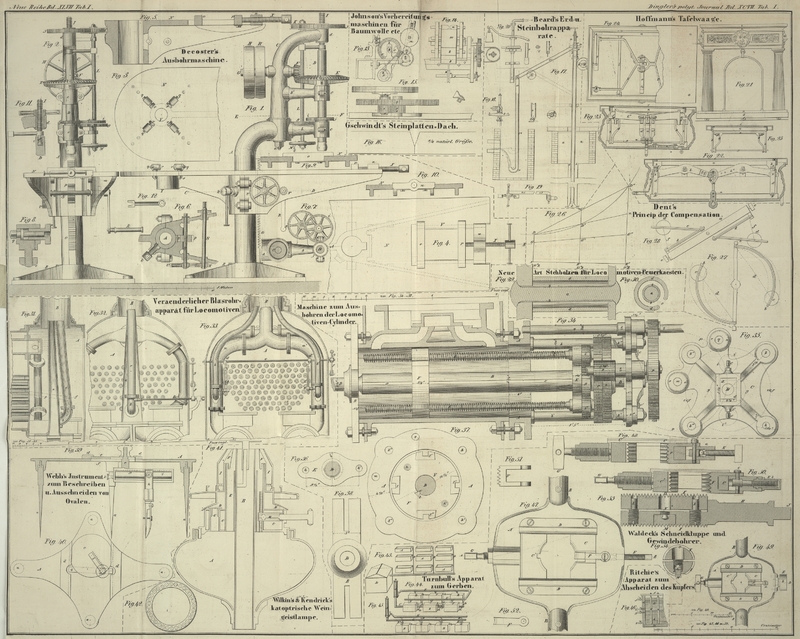

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Shanks' Maschine zum Ausbohren der

Locomotiven-Cylinder.

Es ist für die Conservation der Locomotiven und einen ökonomischen Betrieb sehr

rathsam, das Ausbohren der Cylinder an den Locomotivmaschinen alle 3 bis 4 Jahre

vornehmen zu lassen, denn die schnellen Bewegungen der bei diesen Maschinen

allgemein angewendeten Metallkolben und die Einwirkung des aus condensirtem Dampf in

den Cylindern sich sammelnden Wassers greifen dieselben besonders nach der Mitte hin

und den untern Flächen mehr an; die Cylinder werden unrund, so daß die Kolben nicht

mehr dampfdicht zu spannen sind und viel Dampf bei jedem Hub durch den Schornstein

entweicht. Wird man die Operation des Ausbohrens länger als dieß oben bemerkt

anstehen lassen, so wird dieselbe statt zwei- bis dreimal vorgenommen zu

werden, kaum einmal geschehen können.

Da gewöhnlich die Cylinder der Locomotiven in der Rauchkammer so befestigt sind, daß

sie sich nicht abnehmen und auf eine gewöhnliche Cylinderbohrmaschine bringen

lassen, so mußte man hiezu besondere transportable Maschinen construiren, die an den

Locomotiven vor den Cylindern befestigt werden, um dieses Ausbohren am Plaze selbst

vorzunehmen.

Es sind uns zu diesem Zwek mehrere sehr verschieden construirte Maschinen

bekanntSo namentlich eine von Whitworth in Manchester

construirte zu 210 Pfd. St., eine andere von Nasmyth,

Gaskell und Comp. (Bridgewater Foundry) in Manchester, die 165 Pfd.

St., und eine von R. Stephenson in

New-Castle on Tyne, welche 80 Pfd. St. kosten soll., doch keine derselben kommt an Zwekmäßigkeit, Einfachheit und Billigkeit der

von Shanks und Comp. (Johnston Works bei Glasgow)

construirten Maschine, welche in Fig. 34 bis 38 abgebildet

ist und nur 32 Pfd. St. kostet, gleich.

Fig. 34 zeigt

eine Ansicht der Maschine und wie dieselbe an einem 13zolligen Locomotivcylinder

angebracht ist; Fig. 35 bis 38 sind Details.

An dem vordern Ende des Cylinders wird statt dessen Boden der gußeiserne Halsring A (Fig. 34 und 37)

vermittelst der zum Schluß

des Cylinderbodens dienenden Schraubenbolzen a, a und

eben so an dem andern Ende an die Stelle des Cylinderdekels das gußeiserne Stük B (Fig. 34 und 38) genau

concentrisch befestigt. Mit dem Halsring A ist

vermittelst der vier schmiedeisernen Säulen b, b', b'',

b'' und an den Enden derselben befindlichen Schraubenmuttern, das

gußeiserne Lagerstük C (Fig. 34 und 35) fest

verbunden. In diesem ruht in der Mitte drehbar zwischen den beiden durch die

Schrauben c, c' verstellbaren Metalllagern d, d mit dem einen Ende die schmiedeiserne Bohrstange

D, mit dem andern Ende tritt dieselbe durch das

Gußstük B.

Auf der Bohrstange D befindet sich erstlich das Zahnrad

e mit 72 Zähnen, welches vermittelst Keils darauf

befestigt ist; ferner das Zahnrad f von gleichem

Durchmesser, jedoch nur 70 Zähne habend; dieses ist mit dem 39 Zähne haltenden

Zahnrade g wie aus einem Stüke verbunden und dreht sich

mit diesem frei um die Achse der Bohrstange; unmittelbar darneben ist auf lezterer

weiter das Gußstük E (Fig. 36 im Grundriß)

festgekeilt. Dieses nimmt an seinen Enden die beiden Schraubenspindeln h, h' drehbar auf; diese ragen einige Zoll weit vor und

sind dicht an dem Stük E mit den vermittelst Keilen und

Schraubenmuttern befestigten kleinen Zahnrädern i, i'

von je 18 Zähnen versehen, in welche das mit f

verbundene kleine Zahnrad g eingreift. F der gußeiserne Bohrkopf, in Fig. 37 im Grundriß

dargestellt, hat in der Mitte ein genau so groß als die Bohrstange stark ist

ausgebohrtes Loch und bei k einen auf

schwalbenschwanzweise befestigten Keil, welcher in die auf die ganze Länge der

Bohrstange eingehobelte Ruth x eintritt, so daß der

Bohrkopf auf der Länge der Bohrstange verschoben werden kann, ohne daß er sich im

Geringsten dreht. Bei l, l', l'', l''' sind an der

Peripherie an vier gleich weit von einander befindlichen Stellen

schwalbenschwanzförmige schmiedeiserne Stüke eingepaßt, von denen wie an den

gewöhnlichen Cylinderbohrmaschinen zwei gegen einander überliegende die

Schneidstähle und die beiden andere Holzkeile aufnehmen; durch die mit den

Muttergewinden versehenen Löcher h, h' treten die beiden

Schraubenspindeln mit flachen Gängen (von denen sieben auf 2 Zoll gehen), welche,

indem sie sich nach einer Richtung rechts oder links drehen, den Bohrkopf auf der

Stange vor- oder rükwärts schieben.

Auf der Welle in ist das 3 7/8 Zoll breite Getriebe o mit

16 Zähnen, die zu gleicher Zeit in die beiden neben einander liegenden Zahnräder e und f eingreifen,

festgekeilt und eben so auch an dem vordern Ende das Vorgelege p mit 90 Zähnen; dieses wird durch ein auf der Welle q festsizendes kleines Getriebe r von 16 Zähnen aus bewegt; außerdem trägt die Welle q an der Spize ein in der Zeichnung nicht angegebenes 3 Fuß im

Durchmesser haltendes Schwungrad. Die Wellen m und q sind an dem einen Ende in Zapfenlöcher des Halsrings

A gelagert, mit dem andern treten sie durch

entsprechende Löcher des Lagerstüks C und werden durch

die mit einer kleinen versenkten Schraube befestigten Hülsen s, s an den gehörigen Stellen gehalten.

Wird nun vermittelst einer an dem Schwungrad befindlichen Kurbel die Welle q mit dem Getriebe i rechts

umgedreht, so dreht sich das Zahnrad mit der Welle m und

dem Getriebe o langsam links; lezteres treibt sowohl das

Zahnrad e, als auch f wieder

rechts um, und nimmt durch ersteres die Bohrwelle nebst Bohrkopf mit herum; das

Zahnrad f bleibt indeß bei jeder Umdrehung um 2 Zähne,

die es weniger als e hat, zurük und dreht durch das mit

ihm verbundene Zahnrad g die beiden auf den

Schraubenspindeln h, h' sizenden kleinen Zahnräder i, i' wieder links, in Folge dessen der sich drehende

Bohrkopf zu gleicher Zeit langsam der Länge nach verschoben wird. Das Vortreiben der

Schneidstähle geschieht wie bei den gewöhnlichen Cylinder-Bohrmaschinen durch

kleine eiserne dahinter eingetriebene Keile.

Auf der Taunus-Eisenbahn wurde eine derartige

Maschine angeschafft und mit ihr an mehreren Locomotiven die Cylinder ausgebohrt und

zwar so vollkommen als nur möglich. An 13zölligen Cylindern waren zwei Mann

24–26 Stunden mit Drehen beschäftigt. Die Maschine ist insbesondere noch

dadurch so empfehlenswerth, weil sie so wenig Plaz einnimmt und an allen Locomotiven

der verschiedensten Construction sehr leicht anzubringen ist; die große Einfachheit

derselben wird hauptsächlich durch die neue sehr sinnreiche Vorrichtung

herbeigeführt, daß die Längenverschiebung des Schneidkopfs durch das gleichzeitige

Eingreifen eines breiten Getriebes in zwei Räder von verschiedener Zähnezahl bewirkt

wird.

Tafeln