| Titel: | Beschreibung der Tafelwaage; von C. Hoffmann, Mechanikus in Leipzig. |

| Fundstelle: | Band 97, Jahrgang 1845, Nr. X., S. 19 |

| Download: | XML |

X.

Beschreibung der Tafelwaage; von C. Hoffmann, Mechanikus in

Leipzig.

Aus Poggendorf's Annalen, 1845, Nr. 2, S.

317.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

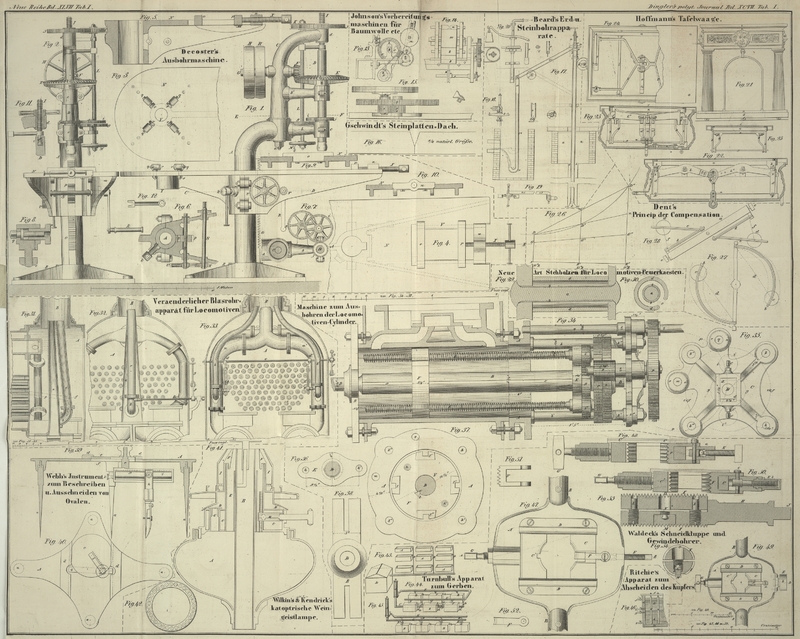

Hoffmann's Tafelwaage.

Bei Anlage der Construction dieser Waage hatte ich mir zur Aufgabe gemacht, nur eine

verlässige und bequeme, so wie besonders ambulante und compendiöse Waage, zum

Gebrauch für Geldwechsler oder auf Ladentafeln der Apotheker, Conditoren u.s.w.

herzustellen, aus welcher Ursache ich auch nach befriedigter Lösung dieser Aufgabe

den Namen „Tafelwaage“ für dieselbe wählte. Bei den ersten

Versuchen ergab diese Waage jedoch hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit ein Resultat,

welches meine Erwartung weit übertraf; denn sie gibt, bei einer sorgfältigen

Ausführung, auf den Einhunderttausendsten Theil von ihrer schwersten Belastung noch

einen merkbaren Ausschlag. Diese Eigenschaft, in Verbindung mit ihren weiterhin erwähnten

Eigenthümlichkeiten, machen sie nicht nur zu gewissen physikalischen Experimenten in

vortheilhafter Weise anwendbar, sondern die Waage erhält dadurch für chemische und

pharmaceutische Laboratorien noch einen ganz besonderen Werth. Verlangt man nicht

eine Vollkommenheit der Gewichtsangabe in dem Grade, wie sie nur zu höheren

wissenschaftlichen Zweken in Anspruch genommen wird, so leistet die gedachte

Tafelwaage, hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit und Verlässigkeit, nicht nur

dasselbe, was von einer guten gleichschenkeligen Waage zu verlangen ist, sondern sie

verbindet damit auch zugleich die Bequemlichkeit einer sogenannten tragbaren

Brükenwaage, besizt aber, außer ihren erwähnten Eigenthümlichkeiten, noch die

wesentlichere, daß ihre Lastschale frei über den Apparat und nur in vertikaler

Richtung schwingt.

Der Wägemechanismus besteht aus zwei neben einander gestellten fünfekförmigen

gleichschenkeligen Waagebalken, deren äußere Endachsen die Lastschale und ihre

innere die Kraftschale tragen. Der für erwähnte Achsen dadurch entstehenden Reibung,

daß die gleichen Achsenpaare der Balken in Kreisbögen von entgegengesezten

Richtungen schwingen, während die Schalen dabei eine senkrechte behaupten, habe ich

in der Art begegnet, daß ich den Pfannen der Schalen zu ihren senkrechten auch eine

seitliche Schwingung verschafft habe. Leztere kann besonders für die Lastschale nur

in eigenthümlicher Weise bewerkstelligt werden, da diese über der horizontalen

Achsenebene schwebt; es ist das Nähere darüber in der weiterhin folgenden Erklärung

der Abbildungen zu ersehen. Da ferner beim Gleichgewichtszustand der Waage nur ein

senkrechter Druk von den Pfannen der Schalen auf die Achsen stattfinden soll, so

dürfen die Achsen der beiden Balken zum Tragen der Kraftschale weder hinter noch

neben einander gestellt seyn. Man hat sich vielmehr die Mitte beider Achsen als zwei

Punkte zu denken, von welchen einer in den andern zu bringen ist. Um diesen Zwek zu

erreichen, habe ich der Achse des einen Balkens zwei Schneiden, und der des andern

nur eine Schneide gegeben, welche leztere ich zwischen die ersteren treten lasse,

was sich auch aus der nachfolgenden Erklärung der Abbildungen näher ergibt.

Fig. 21 ist

eine Vorderansicht der Waage, im vierten Theil der natürlichen Größe zu 6 Pfund

schwerster Belastung abgebildet. Das Aeußere besteht, außer den Waagschalen, ganz

aus Gußeisen; a ist der Behälter für die Waagbalken

u.s.w.; b die aus schwachem Messingblech gearbeitete

plane Lastschale, welche mit einem nach unten gerichteten Rand versehen ist. Die

punktirten Linien bei c deuten die an einem Doppelbügel hängende

Kraftschale an, welche in einem Kreisausschnitt des Fußgestells d schwingt. Diese Schale dient zugleich als Senkblei, um

den Apparat in waagrechten Stand sezen zu können, welches bewerkstelligt wird, wenn

durch die beiden vorn angebrachten verstellbaren Füße e,

e und den hinteren feststehenden f die Schale

in dem durch die punktirten Linien angegebenen Kreisausschnitt des Fußgestells

gleich abstehend gemacht wird. Die Füße e, e erhalten

ihre Stellung durch hinter den Säulen angebrachte Kopfschrauben.

Fig. 22 gibt

einen Längendurchschnitt des Behälters für die Waagbalken u.s.w. Fig. 23 einen Querschnitt

desselben Behälters; Fig. 25 denjenigen Theil

aus Fig. 23,

welcher die vierfüßige Lastschale mit ihren beweglichen Pfannen darstellt, und Fig. 24 eine

theilweis geöffnete obere Ansicht des Behälters; – a, Fig.

22 bis 25, ein mit vier Füßen b, b versehener

eiserner Rahmen, auf welchem die Lastschale c ruht; d, d die mit den Stegen e, e

in Verbindung stehenden, nach oben schwingenden Arme, welche nach außen die vier zur

Lastschale gehörigen Pfannen f, f tragen; g, g zwei stählerne Wellen, um welche sich die Arme d, d bewegen; h, h°,

Fig. 22,

23, 24, die zwei

gleichschenkeligen fünfekförmigen Waagebalken; i, i

deren Mittelachsen; k, k deren äußere Endachsen, und I, Fig. 22, und I° l, l°, Fig. 22, 23, deren

innere Endachsen; m, Fig. 22, 23, 24, ein stählerner

bügelförmiger Arm, welcher oben die Pfanne für die Achse I enthält; m°, m° zwei durch einen Steg verbundene ähnliche Arme, welche die

Pfannen für die Achsen l°, l° enthalten. Diese drei Arme stehen unten durch einen in ihnen

sehr leicht beweglichen stählernen Stift n mit der Oehse

o für die Kraftschale in Verbindung. Befinden sich

nun die Waagbalten in völligem Gleichgewichtszustand, so fallen ihre drei inneren

Schneiden in eine gerade Linie, und drüken dann die Pfannen der Kraftschale

senkrecht auf dieselben; ferner fallen auch die an beiden Balken gedachten

Aufhängepunkt für die Kraftschale zusammen, weil die dazu gehörigen Achsen weder

neben noch hinter einander gestellt sind, sondern die Achse l ihren Plaz zwischen l°, l° einnimmt. Die kleine Abweichung von der

geraden Linie, welche vorerwähnte Achsen beim Schwingen der Ballen machen, ist so

unbedeutend, daß der Druk von den auf ihnen ruhenden Pfannen doch noch als ein

senkrechter zu betrachten ist, da leztere oben auf den Armen m° m, m° sizen, welchen ein

verhältnißmäßig tiefer Drehpunkt gegeben ist. Dasselbe gilt auch für die Pfanne der

Lastschale, welches an Fig. 25 deutlich zu

erkennen ist. An einem der Stege e, e, Fig. 22 und 24, ist bei

p der Zeiger oder die Zunge der Waage angebracht,

und q ist die Gegenzunge; r,

Fig. 23

und 24, ist

ein zur Hemmung der Waage dienender Riegel.

Soll die Waage mit Anwendung einer Hohlschale gebraucht werden, so gebe ich eine mit

einem Fuß versehene dergleichen Schale nebst einem Gegengewicht mit bei.

Tafeln