| Titel: | Methode, wie bei den Locomotiven der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn die Heizröhren eingezogen werden. |

| Fundstelle: | Band 97, Jahrgang 1845, Nr. XXVI., S. 95 |

| Download: | XML |

XXVI.

Methode, wie bei den Locomotiven der

Kaiser-Ferdinands-Nordbahn die Heizroͤhren eingezogen

werden.

(Aus dem Organ fuͤr die Fortschritte des

Eisenbahnwesens, 1845 2tes Heft.)

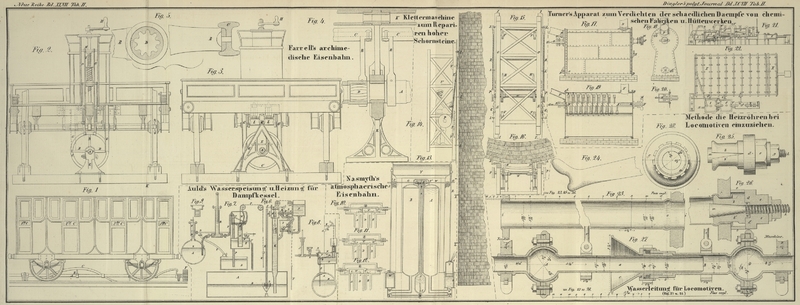

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Methode bei den Locomotiven die Heizröhren einzusezen.

Die 11 1/2 Fuß langen Röhren von 1 28/32'' Durchmesser bestehen nicht auf ihrer

ganzen Länge aus Messing, sondern das in die Feuerkammerwand eintretende Ende ist

auf eine Länge von 5 1/4'' aus 1/8'' starkem Kupferblech gebildet; die Wandstärke

des messingenen Theils beträgt nur 3/32'' Beide Theile sind so mit einander

verbunden, daß der messingene 1 1/4'' lang ausgeschärfte Theil in den ebenfalls so

lang scharf auslaufenden kupfernen Theil eintritt und die Verbindungsstelle gut

verlöthet ist. Fig.

23 erläutert dieses.

Nachdem das Rohr auf die erforderliche Länge von 11 Fuß 3 1/4 Zoll genau und gerade

abgeschnitten und in die Rohrwände eingestekt ist, werden beiderseits und besonders

an dem kupfernen in die Feuerkammerwand eintretenden Theil die Ränder mit Hülfe eine

Hammers umgebogen und nach und nach 12–18 conische Dorne von verschiedenen

Dimensionen hineingetrieben, damit sie sich rings der ganzen Peripherie der Löcher

gut anlegen. Hierauf rundet man die Ränder bei i, i',

Fig. 23,

durch den in Fig.

24 abgebildeten Sezmeißel ab und treibt darnach nochmals einen conischen

Dorn ein, um das Anlegen in den Löchern vollkommen herzustellen.

Nach dieser Operation läßt man den in Fig. 25 in Ansicht und

in Fig. 26 im Durchschnitt

abgebildeten Apparat in das Rohr von der Seite der Feuerkammer eintreten, um die

Vertiefung bei o, Fig. 23 dicht an der

Feuerkammerwand herauszubringen resp. einzudrüken. Bei

diesem Apparat endigt der Conus m in die Schraube h, um diesen Conus legt sich das Stük b, b' in zwei Theilen; an einem Ende trägt b, b' einen Rand oder Wulst, der dazu dient die

Vertiefung bei o im Rohr herzustellen. Der andere Theil

von b, b' ist durchaus cylindrisch, ausgenommen an der

Stelle a, wo er sechskantig und gehärtet ist. Der Theil

i tritt in das Stük d,

welches hier eine entsprechende sechsekige Oeffnung hat, so wie auch bei e äußerlich sechskantig ist, wo es von einem großen

Schlüssel umfaßt wird.

Wenn man daher vermittelst dieses Schlüssels den Theil e resp.

d herumdreht, so dreht man den Theil b, b'

folglich mit, und indem man immer diese beiden Theile dreht, zieht man gleichzeitig

auch nach und nach die Mutter g an, welche die Schraube

h, die auf eine Verlängerung des Conus m geschnitten ist, vorwärts gehen läßt; dadurch geben

sich die mit dem Wulst versehenen Theile b, b' immer

mehr auseinander und bilden nach und nach die Vertiefung bei o aus.

Der Ring c dient dazu, den Apparat oder vielmehr den

Wulst des Theils b, b' in der gehörigen Entfernung von

der innern Wand der Feuerkammer zu halten, damit die zu bildende Vertiefung an den

innern Rand des Lochs vollkommen sich anlege.

Diese zwar etwas umständliche Art und Weise des Einziehens der Röhren hat den

Vortheil, daß man die sonst gewöhnlichen Rohrringe, welche die Rohrmündungen immer

verengen, das Festsezen von Kohksstükchen veranlassen und ein häufiges Auswischen

oder Reinigen der Röhren nöthig machen, gar nicht bedarf. Die Vertiefung oder der

Wulst bei o hat außer dem vollkommenen Schluß in der

Rohrwand noch den Zwek, die ungleiche Ausdehnung der Röhren und übrigen Kesseltheile

unschädlich zu machen; es ist aber auch nicht zu verkennen, daß dieser Wulst, wenn

mit der Zeit ein Auswechseln der Röhren nöthig wird, das Herausnehmen sehr

erschwert. Es mußte dieses in die Feuerkammer eintretende Ende von Kupfer gefertigt

werden, weil Messingblech das Auftreiben und Spannen ohne Gefahr der Beschädigung

nicht zugelassen haben würde.

Mainkur bei Frankfurt a. M. im März 1845.

Constantin Gleim, Techniker.

Anmerkung und Berichtigung.

Bei der in diesem Bande des polytechnischen Journals S. 5 mitgetheilten neuen Art

Stehbolzen zur Verankerung der geraden Feuerkammerwände an den Locomotiven ist ein

Irrthum eingeschlichen, den ich mir hier zu berichtigen erlaube.

Der eiserne Nietbolzen a wird nicht, wie dort angegeben,

zuerst mit dem kupfernen Röhrchen b umgeben, sondern

lezteres erst durch die beiden entsprechenden Löcher der Feuerkammerwände gestekt,

von beiden Seiten durch einen Dorn aufgetrieben und mit einem Hammer die Ränder

umgelegt, darauf erst der Nietbolzen a eingetrieben und

gehörig vernietet und verstemmt. – Die Umhüllung des eisernen Nietbolzens mit

Kupfer hat außer dem leichtern und bessern Dichten hauptsächlich auch noch den Zwek,

das Rosten dieses Bolzens zu verhüten.

Der Obige.

Tafeln