| Titel: | Verfahren Schwefelsäure zu fabriciren und die schädlicher Gase und Dämpfe der chemischen Fabriken und Hütten öfen zu verdichten, worauf sich Dr. George Turner in Gateshead, Grafschaft Durham, am 22. August 1844 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 97, Jahrgang 1845, Nr. XXIX., S. 101 |

| Download: | XML |

XXIX.

Verfahren Schwefelsaͤure zu fabriciren und

die schaͤdlicher Gase und Daͤmpfe der chemischen Fabriken und

Huͤtten oͤfen zu verdichten, worauf sich Dr. George Turner in

Gateshead, Grafschaft Durham, am 22. August 1844 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Jun. 1845,

S. 371.

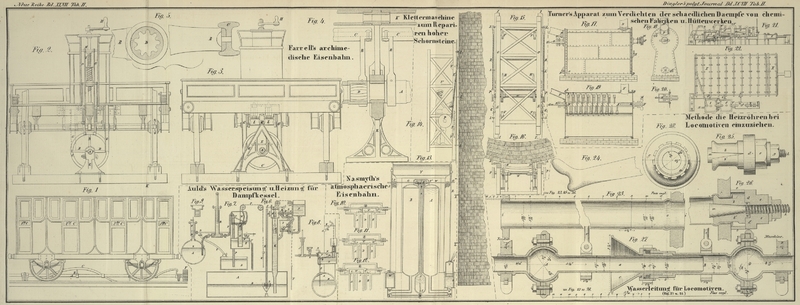

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Turner's Verfahren Schwefelsäure zu fabriciren und die Dämpfe der

Sodafabriken etc. zu verdichten.

Die Erfindung besteht in der Anwendung eines durch mechanische Vorrichtungen

bewirkten Zugs statt des durch einen Schornstein erzeugten Zugs, um die schädlichen

Dämpfe zu verdichten, welche bei der Fabrication von Schwefelsäure, Salzsäure und

Glaubersalz, so wie beim Rösten und Schmelzen von Erzen in die Luft entweichen und

der Vegetation in der Umgebung so nachtheilig sind.

Die sauren Gase, welche bei der Fabrication von Schwefelsäure, Salzsäure und

Glaubersalz erzeugt werden, lassen sich leichter verdichten als die metallhaltigen

Dämpfe, welche beim Rösten und Schmelzen der Erze, so wie beim Fein- oder

Gahrmachen der Metalle entweichen. Beim Verdichten der sauren Gase wendet man

nämlich Substanzen an, zu welchen dieselben eine chemische Verwandtschaft haben, so

daß sie durch bloße Berührung damit absorbirt werden; bei den metallhaltigen Dämpfen

hingegen, wo sich bloß Wasser als Verdichtungsmittel benuzen läßt, findet keine

solche Verwandtschaft statt und die Dämpfe werden nicht absorbirt, sondern nur ganz

befeuchtet, wodurch sie aber so schwer werden, daß sie durch die sie begleitenden

Gase nicht mehr fortgeführt werden können und folglich im Verdichter zurükbleiben.

Um die Verdichtung der sauren Gase zu bewirken, genügt es folglich die Luft, womit

sie vermischt sind in das verdichtende Agens zu leiten; während die Luft, welche

metallhaltige Dämpfe enthält, mit dem verdichtenden Agens durch mechanische Vorrichtungen

geschüttelt werden muß, so daß jedes Rauchtheilchen ganz durchnäßt wird und folglich

ein größeres specifisches Gewicht bekommt.

Ich benuze ein horizontales Gefäß A, B, C, D (wovon Fig. 17 die

Seiten- und Fig. 18 die Endansicht ist), welches entweder aus Eisenblech oder aus

feuerfesten Steinen hergestellt wird, je nachdem die darin anzuwendenden Substanzen

zerfressender Natur sind oder nicht. In diesem Gefäß bringe ich eine endlose

Schraube (aus geeignetem Material) an, welche um die Achse E,

F rotirt, wie aus Fig. 19 ersichtlich ist;

ich verbinde diese Achse E, F mit einer Dampfmaschine,

einem Wasserrad oder sonstigen Triebwerk in der Art, daß sie sich schnell genug

umdreht, um den erforderlichen Zug hervorzudringen; in Zwischenräumen bringe ich auf

der Achse H, K der schraube Arme b an, welche beiläufig so lang als der Halbmesser des Schraubengangs sind;

das Gefäß A, B, C, D verbinde ich dann mit dem Ofen, aus

welchem die Dämpfe durch den Canal P entweichen und

lasse durch den Speisehahn Q (Fig. 17 und 18) so viel

Wasser in das Gefäß laufen, daß der untere Rand der Schraube drei bis vier Zoll tief

hineintaucht. Der untere Theil des Gefäßes A, B, C, D

bildet einen Trog für das Wasser von der aus Fig. 18 ersichtlichen

Form; man versieht ihn mit einem Zapfen R, um das Wasser

beliebig abziehen zu können.

Nachdem der Apparat so vorgerichtet ist, sezt man die Schraube mit solcher

Geschwindigkeit in Umdrehung, daß ein guter Zug in der Richtung vom Ofen her erzeugt

wird. Das Wasser im Gefäß A, B, C, D wird dabei durch

die Wirkung der Schraube gegen B, D getrieben und durch

die Arme, womit die Achse H, K versehen ist, in eine

Schaummasse verwandelt, welche die zugelassenen Dämpfe Vollkommen befeuchtet, indem

sie dieselben mit dem Wasser stark herumschlägt, wodurch sie so schwer werden, daß

sie nicht mehr mit dem Zug fortstreichen können, sondern auf den Boden des Trogs

niederfallen.

Man begreift nun, weßhalb der untere Theil des Gefäßes A, B,

C, D eine erweiterte Gestalt haben muß. Das Wasser, welches durch die

schraube gegen B, D getrieben wird, muß nämlich wieder

zurükfließen können, sonst würde es sich bei B, D

anhäufen und durch N in den Schornstein getrieben

werden; der erweiterte untere Theil dient auch als Behälter für eine hinreichende

Menge Wasser.

Wenn man diesen Apparat zum Verdichten von Dämpfen benuzt, welche Blei oder andere

Metalle enthalten, so muß das Wasser von Zeit zu Zeit in geeignete Reservoirs

abgezogen werden, worin sich die Metalle durch Stehen absezen. Fig. 19 zeigt eine

Schraube von drei Fuß

Durchmesser, welche, wenn sie vierhundert Umdrehungen in der Minute machte, den aus

einem gewöhnlichen Blei-Feinbrennofen entweichenden Rauch gehörig

verdichtete. In diesem Fall verfertigt man das Gefäß und die Schraube aus Eisen,

weil im Rauch keine äzenden Gase enthalten sind. Wenn der Rauch aber beim Rösten

oder Schmelzen von Erzen erzeugt wird, welche dabei äzend Gase entwikeln, so muß man

das Gefäß und den Trog aus Steinen herstellen und mit feuerfestem Thon verkitten,

die Schraube aber von Blei verfertigen oder wenigstens damit überziehen.

Ich will nun die Anwendung meiner Erfindung bei der

Schwefelsäure-Fabrication beschreiben, um die sauren Gase

vollständig zu verdichten und sowohl an Schwefel als Salpeter zu ersparen.

Dabei benuze ich verdichtende Agentien, zu welchen die sauren Gase eine chemische

Verwandtschaft haben; ich wende nämlich eine Reihe luftdichter Behälter an, welche

ich Verdichter nenne (sie sind in Fig. 21 und 22 mit I, J, O bezeichnet) und leite das Zugrohr Z der Schwefelsäure-Kammer X, X (Fig. 21 und 22) auf den Boden des

ersten Verdichters (wie man bei I, Fig. 21, sieht); diese

Verdichter werden aus Holz verfertigt, mit Blei ausgeschlagen und müssen so stark

seyn, daß sie einen beträchtlichen Druk aushalten. In diesen Verdichter I bringe ich sogenannte Kammersäure, so daß die Oeffnung

des Zugrohrs Z von der Schwefelsäure-Kammer zwei

bis drei Fuß tief darin stekt; ich verbinde dann den oberen Theil dieses Verdichters

mit Luftpumpen Y, Y, welche 162,000 Kubikfuß Luft auf je

100 Pfd. verbrannten Schwefels hindurchzuziehen vermögen und unterhalte ein

theilweises Vacuum im oberen Theil des Verdichters I.

Bei dieser Anordnung werden die Gase der Schwefelsäure-Kammer gezwungen in

einem ununterbrochenen Strom durch die Säure im Verdichter I zu ziehen, wodurch ein Zug von der Schwefelsäure-Kammer aus

hergestellt wird. Ich lasse die Gase durch drei solche Verdichter I, J und O ziehen (wie aus

Fig. 21

und 22

ersichtlich ist), und damit sie länger in der Flüssigkeit, welche in den Verdichtern

enthalten ist, verweilen müssen, lasse ich sie mittelst der Bleiplatten d, e und g, f (Fig. 21)

diagonal durch dieselbe streichen.

Die Anwendung der Verdichter J und O werde ich später besonders erklären; zum besseren Verständniß meiner

Erfindung will ich aber hier bemerken, daß bei dem gegenwärtigen Verfahren

Schwefelsäure zu fabriciren, aus drei Ursachen Verlust an Salpeter stattfindet; die

erste ist die vollständige Zersezung eines Theils der Salpetersäure, welche bei der

Bildung der krystallinischen Verbindung von Schwefelsäure und Untersalpetersäure stattfindet; die

zweite die Absorption eines Antheils Salpetersäure durch die Schwefelsäure in der

Kammer; und die dritte das Entweichen von Salpetergas aus der Kammer durch das

Zugrohr.

Den Verlust an Salpeter aus diesen drei Ursachen vermeide ich gänzlich oder

vermindere ich wenigstens sehr, durch meinen verbesserten Zug und die Behandlung der

schädlichen Dämpfe, indem ich

1) die Erzeugung der krystallinischen Verbindung von Schwefelsäure und

Untersalpetersäure in der Schwefelsäure-Kammer vermeide. Ich leite nämlich

leinen Wasserdampf in dieselbe und wende Salpetersäure in der Säurekammer anstatt

Salpeter im OfenMan vergl. Birkmyre's

Patent S. 65 in diesem Bande des polytechn. Journals.A. d. R. an, wodurch ich die Wirkung, welche die Schwefelsäure hervorbringt, auf die

Absorption der schwefligen Säure durch die Kammersäure beschränke, so daß die große

Höhe der jezt gebräuchlichen Schwefelsäure-Kammern unnöthig wird. Ich

construire die Kammer von der Form X, X (Fig. 21) und empfehle ihr

eine hinreichende Grundfläche zu geben, sie aber nicht über drei Fuß hoch zu machen,

wobei die Säure einen Fuß hoch auf dem Boden stehen soll;

2) Verdichter und Luftpumpen auf folgende Weise anwende: an der

Schwefelsäure-Kammer X, X bringe ich wie gesagt

drei luftdichte Verdichter I, J, O und zwei Luftpumpen

Y, Y an. Der Verdichter O hat nur einen halb so großen Kubikinhalt wie jeder der beiden anderen;

die Anordnung der lezteren ersieht man aus Fig. 21 und 22 und ich

will sie nun näher beschreiben.

Die Verdichter I und J sind

mit einer bleiernen Röhre versehen, welche im Innern des Verdichters einmal

herumgeht; das eine Ende dieser Röhre ist in Verbindung mit einem Dampfkessel, das

andere aber mündet in die freie Luft aus. Dadurch, daß ich Wasserdampf aus dem

Kessel durch diese Röhre leite, bin ich im Stande die Temperatur der Säure in den

Verdichtern I und J auf

beiläufig 140° F. (48° R.) zu erhalten; dieß ist durch punktirte

Linien in Fig.

22 angedeutet.

Nachdem der Apparat so vorgerichtet und die Schwefelsäure-Kammer mit Säure von

1,5 bis 1,6 spec. Gew., welche man mit 3–4 Proc. Salpetersäure versezte,

beschikt ist, bringt man in die Verdichter I und J eben solche Säure, in den Verdichter O aber Schwefelsäure von 1,7 spec. Gew., sezt dann die

Luftpumpen Y, Y in Gang und verbrennt nun den Schwefel

wie gewöhnlich im Ofen, jedoch ohne Zusaz von Salpeter. Die Dämpfe des brennenden Schwefels streichen in

die Schwefelsäure-Kammer X, X, werden von der

Kammersäure absorbirt und in Schwefelsäure verwandelt; ein Antheil des

schwefligsauren Gases entweicht jedoch unverdichtet durch das Zugrohr Z in den Verdichter I, worin

es bei seiner Berührung mit der Salpetersäure sogleich in Schwefelsäure verwandelt

wird, und zwar unter Entbindung von Stikoxydgas, welches sich, sobald es aus der

Flüssigkeit tritt, mit der Luft vermischt und als Salpetergas durch die Röhre W in den Verdichter J

streicht, worin es verdichtet wird. Auf diese Art verliert die Säure im Verdichter

I bald alle ihre Salpetersäure, welche man ihr

wieder ersezen muß, durch man von Zeit zu Zeit zwei bis drei Procent Salpetersäure

durch den Sperrhahn am Obertheil des Behälters hineinfließen läßt.

Den beschriebenen Proceß kann man fortsezen, bis die Schwefelsäure in I kalt ein specif. Gewicht von 1,7 zeigt. Wenn sie sich

diesem hohen specif. Gewicht nähert, wirkt sie nicht mehr genügend auf die

schweflige Säure, von welcher daher ein Antheil im Verdichter I nicht mehr in Schwefelsäure verwandelt wird, sondern in den Verdichter

J übergeht, wo die Umänderung bewirkt wird, mit

Entbindung von Stikoxyd, welches Salpetergas bildet, das durch die Röhre V in den Verdichter O

übergeht. Zu derselben Zeit muß man auch das Speisen des Verdichters I mit Salpetersäure unterbrechen, damit man eine von

Salpetersäure vollkommen freie Schwefelsäure erhält. Man begreift nun den Zwek des

Verdichters J; derselbe muß die Verrichtungen des

Verdichters I in derjenigen Periode des Processes

übernehmen, wo lezterer seine Wirkung nur zum Theil ausüben kann, weil er nur wenig

Salpetersäure und dabei starte Schwefelsäure enthält. Sobald man bemerkt, daß alle

Salpetersäure aus dem Verdichter I entwichen ist, läßt

man die Säure vom Verdichter O, welcher nun salpetrige

Säure enthält, in die Schwefelsäure-Kammer durch die Röhre U, Fig. 22 (Grundriß von

Fig. 21)

laufen. Es wird nun eine neue Beschikung vom Verdichter I genommen, indem man den Hahn T öffnet,

worauf eine Portion Säure im Verdichter J durch

atmosphärischen Druk in den Verdichter O getrieben wird;

die übrige Säure im Verdichter I wird durch den

Sperrhahn s zum Gebrauch abgezogen und dieser Verdichter

von der Kammer aus durch die Röhre r wieder beschikt.

Die Verdichter J und O haben

Röhren t, t (Fig. 22), welche mit

Sperrhähnen versehen sind, so daß man sie beliebig in die

Schwefelsäure-Kammer entleeren kann; da die Säure im Verdichter J (welche natürlich eben so gut an Stärke zunimmt, wie

die im Verdichter I) ebenfalls in einem wirksamen

Zustand erhalten werden muß, so ist in der Deke dieses Verdichters eine Röhre angebracht,

durch welche man Wasser hineinlassen kann. Die Kammersäure sollte man auf einem

spec. Gewicht von beiläufig 1,6 erhalten. Die Säure im Verdichter I sollte man niemals stärker werden lassen als 1,7; bei

einer größeren Concentration enthält sie nämlich kein Wasser in ungebundenem Zustand

mehr, um die salpetrige und untersalpetrige Säure in Salpetersäure und Stikoxyd zu

zersezen; die beiden ersteren reagiren aber nicht auf die schweflige Säure.

Wenn es erforderlich ist den Inhalt der Verdichter in die Schwefelsäure-Kammer

zu entleeren, muß man die Pumpen außer Thätigkeit sezen und Luft in die Verdichter

J und O zulassen, um das

Gleichgewicht herzustellen. Durch den schwefligen Geruch, welcher aus den Pumpen

austritt, erfährt der Arbeiter, daß der Verdichter J

mehr Salpetersäure oder mehr Wasser erfordert; und durch den salpetrigen Geruch,

welcher aus den Pumpen sich verbreitet, daß der Verdichter 0 nachgefüllt werden

muß.

Um die Salzsäure bei der Glaubersalz-Fabrication zu verdichten, benuze ich den

beschriebenen Schraubenzug-Apparat; der Behälter A, B,

C, D sollte in diesem Fall aus feinkörnigem Sandstein hergestellt und mit

feuerfestem Thon verkittet seyn; die Schraube von beiläufig drei Fuß Durchmesser,

welche mit einer hölzernen Achse versehen wird, sollte ebenfalls aus Thon verfertigt

oder wenigstens damit überzogen seyn. Auch thut man in diesem Falle gut, die Gase

durch zwei solche Cylinder mit Schraubenzügen streichen zu lassen.

Tafeln