| Titel: | Beschreibung einer Blech-Durchschlag- und Nietmaschine zur Verfertigung von Dampfkesseln, Siederöhren etc., welche von Hrn. Lemaître, Maschinenfabrikant in Chapelle-Saint-Denis bei Paris erfunden wurde. |

| Fundstelle: | Band 97, Jahrgang 1845, Nr. XL., S. 161 |

| Download: | XML |

XL.

Beschreibung einer

Blech-Durchschlag- und Nietmaschine zur Verfertigung von Dampfkesseln,

Siederoͤhren etc., welche von Hrn. Lemaître, Maschinenfabrikant in

Chapelle-Saint-Denis bei Paris erfunden

wurde.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, April 1845, S. 146.

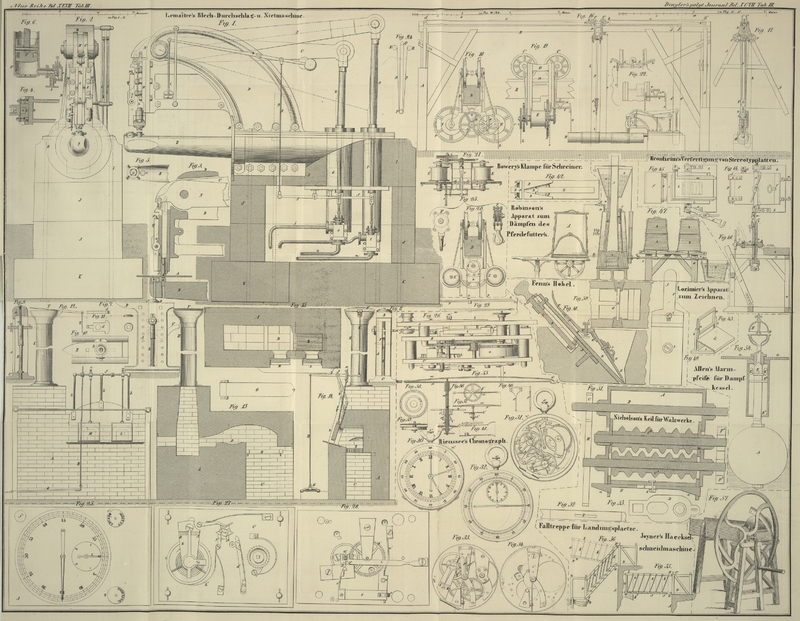

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Lemaître's Blech-Durchschlag- und Nietmaschine

zur Verfertigung von Dampfkesseln, Siederöhren etc.

Es ist bekannt, daß das Verfahren der Kesselschmiede Blechtafeln zusammenzunieten

darin besteht, daß man von Hand mehrere Hammerschläge auf die Niete gibt, wodurch

man den vorstehenden Theil der Niete aufzustauchen und in einen Kopf zu verwandeln

sucht. Diese Methode, welche geschikte Arbeiter erfordert, um dauerhafte

Vernietungen zu bewerkstelligen, ohne den Blechtafeln zu schaden, verursacht ein

betäubendes Geräusch, welches höchst lästig ist. Um diesem Uebelstand abzuhelfen und

die Arbeit zu beschleunigen, erfand Hr. Fairbairn, Maschinenfabrikant in Manchester, eine Nietmaschine,

worauf er sich im J. 1838 ein Patent ertheilen ließ; dieselbe wirkt durch Druk und

ohne Stoß und arbeitet viel schneller und regelmäßiger, als dieß bei der bisherigen

Methode der Fall seyn konnte. Diese Maschine, deren Beschreibung man im I. Bd. des

von Armengaud unter dem Titel Publication industrielle herausgegebenen Werkes findetIm polytechnisches Journal Bd. LXXVI S.

29., besteht aus einer gußeisernen conischen Säule (Widerhalt), welche sehr

dauerhaft auf einer Grundplatte befestigt ist und oben einen festen Stempel trägt,

gegen den ein beweglicher Stempel horizontal drükt, der sich in einer Führung

verschieben läßt und an einem Hebel angebracht ist, welcher durch ein Excentricum

bewegt wird. Die vorher bis zur Rothglühhize erwärmte Niete wird zwischen die beiden

Stempel gebracht und erleidet da einen Druk, welcher hinreicht, um zwei Blechplatten

dauerhaft mit einander zu vereinigen. Man machte dieser Maschine zum Vorwurf, daß

dabei die Blechtafeln vor dem Nieten nicht gehörig aneinander gedrükt werden können,

und daß man nur Blechtafeln von einer gewissen Breite mit derselben zusammennieten

kann. Jedenfalls aber ist die Idee sinnreich, und sie fand auch ihre Nachahmer in

Frankreich.

So brachten die Gebrüder Schneider, Eigentümer der Hammerwerke und Gießereien in Creuzot,

eine Nietmaschine auf die (Pariser) Industrieausstellung im Jahre 1844, welche sich

auf dasselbe Princip gründet wie die von Fairbairn; sie

unterscheidet sich aber dadurch, daß sie transportabel ist, daß die Säule oder der

Widerhalt, gegen welchen der Druk ausgeübt wird, von Schmiedeisen statt von Gußeisen

ist, und daß der Hebel, welcher den beweglichen Stempel bewegt, direct mit einem

Dampfkolben in Verbindung ist, statt durch ein Excentricum, Räderwerk und

Riemenscheiben bewegt zu werden.Sie ist im polytechn, Journal Bd. XCV S.

3 beschrieben..

Die Maschine von Lemaître, welche wir nun

beschreiben wollen, hat vor den angeführten Maschinen den Vorzug, daß sie die

Blechtafeln stark gegen einander drükt, und zwar nicht bloß vor dem dem Nieten, sondern auch während

desselben und nach demselben. Das Nieten geschieht

senkrecht statt durch einen Seitendruk, und mit derselben Maschine kann man auch die

Blechtafeln, welche man nachher mit einander verbinden will, durchstoßen oder

lochen, ohne daß die Genauigkeit ihrer Arbeit im mindesten dadurch leidet.

Fig. 1 ist

eine Seitenansicht der Maschine mit allen ihren Theilen; Fig. 2 eine Ansicht von

Vorn; Fig. 3

ein senkrechter Durchschnitt des Hebelträgers und der Nietvorrichtung; Fig. 4 ein

horizontaler Durchschnitt des Hebelträgers; Fig. 5 eine horizontale

Projection von dem Ende des Widerhaltes und Fig. 6 ein senkrechter

Durchschnitt des untern Theiles des Dampfcylinders mit dem Schiebventil.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Figuren denselben Gegenstand.

Die zwei Tafeln Eisen- oder Kupferblech A, welche

man zusammennieten will, werden horizontal, die eine über der andern, zwischen zwei

Stempel gebracht, nämlich zwischen den festen Stempel a

und den beweglichen b. Der feste Stempel, welcher oben

eine Vertiefung hat, um den Nietenkopf aufzunehmen, ist in ein starkes

schmiedeisernes Stük B eingepaßt, welches als Widerhalt

oder Anhälter dient, sowohl wenn man nieten, die Platten zusammendrüken, als auch

wenn man sie durchlochen will.

Der bewegliche Stempel b, welcher wie der unbewegliche

von hartem Gußstahl und unten ausgehöhlt ist, um den zweiten Nietenkopf zu bilden,

bewegt sich senkrecht gegen den festen herab. Er ist in einen schmiedeisernen

Cylinder c eingepaßt, welcher eine geradlinige,

verticale hin- und wiederkehrende Bewegung durch einen großen geschmiedeten

Hebel C erhält, dessen Drehungspunkt in dem Kopfe des starken gußeisernen

Hebelträgers D liegt. Der Hebel C ist mit seinem einen Ende mit der Kolbenstange E verbunden, welche sich in dem schweren Kolben F, Fig.

6, scharnierartig drehen kann. Der Dampf, welcher in den Cylinder G und unter diesen Kolben tritt, hebt lezteren in dem

Cylinder, bewegt auf diese Weise den längeren Hebelarm nach Oben, und dadurch wird

der kürzere Hebelarm mit dem Stempel, welcher daran hängt, abwärts gedrükt. Die

Wirkung des Dampfes ist demnach direct; d.h. ohne eine excentrische Scheibe,

Räderwerk und Riemenscheiben, wie bei der Maschine von Fairbairn. Diese Anordnung gestattet den Druk auf die Niete so lange

auszuüben, als man es für nothwendig erachtet; auch hat man durch dieselbe Zeit die

Lage des Blechcylinders oder Kessels zu verändern und eine neue Niete

einzubringen.

Der Hebelträger D besteht aus zwei Theilen, welche durch

Schrauben und den Ring H mit einander vereinigt sind. Er

ruht auf Balken I, welche durch die Querbaken J, J

getragen werden und die so mit einander verschraubt sind, daß sie gleichsam nur ein

Stük bilden, welches auf dem Mauerwerke K, K aufruht.

Der horizontale Widerhalt B ist zwischen die zwei

Theile, da wo sie cylindrisch sind, eingeklemmt, und ungeachtet der großen Stärke,

die aus seinen großen Dimensionen hervorgeht, federt er sich noch um einige

Millimeter durch den heftigen Druk, welchen der bewegliche Stempel auf ihn ausübt.

Dessenungeachtet hat das System die für die Arbeit nothwendige Stabilität.

Der Stempel b ist mit einer Art Röhre d, Fig. 3, umgeben, welche

dazu dient, die zu vereinigenden Blechplatten vor und während des Nietens zusammen

zu pressen. Diese Röhre, deren Bewegung von derjenigen des Stempels unabhängig ist,

ist in ein Stük L eingepaßt, welches sich zwischen zwei

Führungen M, M verschieben läßt. Die Führungen M, M lassen sich nach Bedürfniß reguliren und sind an

dem vorderen vorstehenden Theile des Hebelträgers D, der

an dieser Stelle gut abgehobelt ist, befestigt. Das Stük L wird durch das Ende eines schmiedeisernen Hebels N bewegt, welcher sich um die nämliche Achse wie der Hebel C dreht; an dem anderen Ende des Hebels ist die Stange

O des zweiten Dampfkolbens, der sich in dem einfach

wirkenden Cylinder P befindet, befestigt. Lezterer

Cylinder hat einen kleineren Durchmesser als der erste. Die Wirkung des Dampfes,

welcher unter den Kolben tritt, wird so direct den Hebeln mitgetheilt und durch ein

Schiebventil und Zugstangen wird, eben so wie beim ersten Cylinder, die Bewegung des

Kolbens regulirt.

Der Dampfcylinder G ist einfach wirkend, indem der Dampf

nur unter den Kolben

treten und ihn heben kann, aber nicht über denselben, um ihn herabzudrüken. Da das

Gewicht des Kolbens, der Kolbenstange und des großen Hebelarmes hinreichend ist, um

die Reibung der beweglichen Theile zu überwinden, so bewegt sich der Kolben abwärts,

sobald der Dampf aus dem Cylinder austritt. Der Stempel geht dann von selbst in die

Höhe und während dieser Zeit ändert man die Lage der zu vernietenden Bleche.

Der Schieber, welcher dazu bestimmt ist, den Cylinder mit dem Dampfkessel oder der

äußeren Luft in Verbindung zu bringen, befindet sich in der Büchse e, Fig. 6. Er wird durch eine

Verbindung von Hebeln und Zugstangen f, g, h, i von Hand

bewegt, die so angebracht sind, daß sie die für den Arbeiter bequemste Lage halben.

Zieht man an der Stange i, so geht das Schiebventil

abwärts und der Dampf gelangt aus dem Kessel durch die Röhre j in den Cylinder G und unter den Kolben F, der sich dann augenbliklich heben wird. Läßt der

Arbeiter die Stange i frei, so geht der Schieber in die

Höhe, versperrt dem Dampf den Eintritt und stellt die Verbindung des Cylinders mit

der äußeren Luft her. Nachdem der Dampf seine Wirkung unter dem Kolben vollbracht

hat, entweicht er durch die Röhre k und der Kolben geht

augenbliklich abwärts.

Es ist nun leicht einzusehen daß, wenn sich die Kolbenstange O hebt, die bewegliche Röhre d abwärts geht

und stark auf die Blechplatten drükt. Da diese nun an dem Stempel a einen Widerstand finden, so werden sie einander

genähert und sind auf einander gepreßt, während der Stempel sich bewegt und auf die

Niete wirkt; sobald der Stempel wieder zu steigen anfängt und die Niete fertig ist,

steigt auch die Röhre c wieder in die Höhe.

Behandlung der Maschine. – Um eine Vernietung zu

machen, wenn die beiden Blechtafeln A auf dem

horizontalen Widerhalt B liegen, bringt ein Kind eine

rothwarme Niete in das in beide Bleche vorher geschlagene Loch; hierauf öffnet der

Arbeiter das Schiebventil in der Büchse l, indem er an

der zweiten Stange i' zieht, um den Dampf in den

Cylinder P und unter dessen Kolben einströmen zu lassen;

dieser steigt sogleich in die Höhe und drükt die bewegliche Röhre d auf die Bleche herab, die dadurch stark

zusammengepreßt werden; dann öffnet der Arbeiter das Schiebventil des Cylinders G, der Dampf tritt unter den Kolben F, und der Stempel b geht

nun abwärts; zu gleicher Zeit trägt er aber Sorge, daß das Schiebventil in der

Büchse I noch geöffnet bleibt, damit der Kolben in

seiner höchsten Stellung bleibt und die Röhre d

beständig auf die Bleche drükt.

Damit der Stempel einen starken Druk auf die Niete ausübt, muß der Arbeiter die

Stange i rasch anziehen; hiedurch bewirkt er eine sehr

schnelle Bewegung, eine Art Schlag, was die Wirkung der Maschine bedeutend vermehrt;

er gibt gewöhnlich zwei Schläge, um eine desto dichtere Nietung zu erhalten.

Um den Stoß der Hebel C und N

bei ihrem Niedergange zu schwächen, brachte man einen Holzkloz S an, auf welchem die Hebel aufliegen, sobald sie die in

Fig. 1

durch punktirte Linien angedeutete Stellung einnehmen.

Ist die Niete fertig, so läßt der Arbeiter die Stange i

los, damit der Schieber der ersten Büchse e den Dampf

durch die Röhre k entweichen läßt, der Kolben F abwärts geht und der Stempel b aufwärts; hierauf läßt er die Stange i' los,

damit der zweite Schieber in l dem Dampfe den Abzug

durch die Röhre m gestattet und der Kolben in dem

zweiten Cylinder P sich senkt.

Die so eben beschriebene Maschine dient auch um Blechtafeln vor dem Nieten zu lochen

und zwar bloß dadurch, daß ihr noch ein beweglicher Durchschlag p vor dem Stempel beigegeben wurde; derselbe wirkt durch

den Mechanismus, der das Abwärtsgehen der Röhre bewirkt, welche die Bleche

zusammenpreßt.

Dieser Durchschlag ist in eine eiserne Hülse Q, Fig. 2,

eingepaßt, die sich um einen Zapfen n drehen läßt.

Gebraucht man ihn nicht, so wird er aufwärts geschlagen und in der in Fig. 1, 2 und 3 gezeichneten

Stellung durch einen Stift t festgehalten. Diese Hülse

mit ihrer Achse ist in ein Stük R eingepaßt, welches

mittelst Schrauben mit L fest verbunden ist. Das Stük

R bewegt sich in den verticalen Führungen und wird

durch den großen Hebel N bewegt, der oben auf dasselbe

drükt.

Das durchzuschlagende Blech wird auf die Matrize o

gelegt, welche am Ende des horizontalen Widerhaltes angebracht ist. Vier

Stellschrauben gestatten, daß dieselbe centrirt und genau an die Stelle gebracht

werden kann, welche sie einnehmen muß.

Man sieht hieraus daß, wenn der Arbeiter an der Stange i'

zieht, um das Schiebventil des zweiten Cylinders P zu

öffnen, der Kolben mit der Kolbenstange O sich heben und

durch den kurzen Arm des Hebels N den Durchschlag

niederdrüken muß. Bei jedem Niedergange drükt nun der Durchschlag p ein Loch durch das Blech.

Diese Operation muß sehr schnell geschehen und deßwegen muß das Schiebventil rasch

geöffnet werden, damit die Kolbenbewegung eine sehr schnelle ist und einen Stoß

hervorbringt; denn wenn man den Schieber langsam öffnen wollte, würde der

Durchschlag das Blech nur stark pressen, ohne ein Loch durch dasselbe zu machen. Da

die Löcher in gleichen

Entfernungen von einander geschlagen werden müssen, brachte Hr. Lemaître an der Seite des

Stükes R eine Alhidade q,

Fig. 2 an,

die aus einem Arme besteht, welcher auf die Achse r

aufgestekt und daselbst durch eine Stellschraube befestigt ist, und dessen anderes

Ende mit einem Kreise versehen ist, dessen Durchmesser dem des Nietenloches gleich

ist. Um sich zu versichern, ob die Mitte des zu schlagenden Loches mit der Mitte des

Durchschlags zusammenfällt, dreht der Arbeiter den kleinen Handgriff s, bis das Ende der Alhidade der unteren Fläche des

Durchschlages entspricht. Hierauf verschiebt man das zu durchlochende Blech rechts

oder links, vorwärts oder rükwärts, bis die Stelle, an welcher das Loch geschlagen

werden soll, mit der Alhidade zusammenfällt.

Man zieht es gewöhnlich vor, die Operation des Durchlochens und des Nietens getrennt

vorzunehmen und fängt damit an, zuerst eine Reihe Löcher in den Rand eines Bleches

zu machen, ehe man die entsprechenden in das zweite Blech, welches mit dem ersten

vereinigt werden soll, schlägt. Man bringt dann die beiden Blechenden, welche

übereinander kommen müssen, auf einander und läßt sich nun beim Lochen des zweiten

Bleches durch die Löcher im ersten leiten.

Die Löcher in den Blechtafeln sind zuweilen ganz cylindrisch; es wäre jedoch besser

ihnen eine conische Form zu geben, so daß die vollendete Niete die Form von zwei

abgestuzten Kegeln hat, welche mit ihren Spizen einander gegenüber liegen; von der

Berührungsfläche der beiden Blechtafeln an müßten die Kegel dann divergiren. Auf

diese Weise würde der Durchschnitt des Nietenloches in beiden Blechtafeln wie eine

Schwalbenschwanzverbindung aussehen; offenbar würde durch den starken Druk die Niete

sich aufstauchen und die Oeffnung vollkommen ausfüllen, wodurch eine sehr dauerhafte

Verbindung entstünde; da die Bleche während des Nietens stark zusammengepreßt sind,

müßte auch die Vernietung sehr dicht werden, weil kein Stauchen der Nieten zwischen

den zwei Blechen stattfinden kann.

Fabrication der Nieten. – Die Nieten müssen von

weichem aber sehnigem Eisen verfertigt werden, welches sich warm gut verarbeiten

läßt und nicht kaltbrüchig ist. Man macht sie ungefähr wie die Nägel und Hr.

Lemaître wendet

dazu den kleinen in Fig. 7 von der Seite, in Fig. 8 von Vorn, in Fig. 9 in

verticalem und in Fig. 10 in horizontalem Durchschnitte gezeichneten Apparat an.

Derselbe besteht aus einem gußeisernen, schweren Stok A,

der in der Mitte hohl ist und an seinem oberen Ende B

die Form eines gewöhnlichen Amboßes hat, während sein unteres Ende durch eine Fußplatte C gebildet wird, die auf einer Holzunterlage ruht. Der

hohle Theil des Stokes wird 1) durch das Nageleisen D

eingenommen, worin der Cylinder a stekt, auf welchen die

Niete b zu stehen kommt, nachdem sie vorher zur

gehörigen Länge abgehauen und rothwarm gemacht wurde; 2) durch eine eiserne Stange

E, welche mit ihrem Ansaze auf dem Sokel des Stokes

aufsteht und an ihrem oberen Ende ausgebohrt ist, um den Cylinder a aufzunehmen; 3) durch einen Hebel F, der sich um einen Zapfen e dreht und, indem er durch einen Schliz in der Stange E geht, die Niete in die Höhe hebt und aus dem

Nageleisen herausbringt, nachdem der Kopf auf dieselbe gestaucht wurde. Ein starkes

Querstük d, welches in Fig. 11 besonders

gezeichnet ist, geht durch den Stok; es ist durch einen Keil in demselben befestigt

und die Stange E, welche durch dasselbe geht, wird

dadurch in ihrer verticalen Lage erhalten, so daß sie sich, während man mit dem

Vorschlaghammer die Niete schmiedet, nicht bewegen kann.

Man wechselt das Nageleisen und die Stange je nach dem Durchmesser und der Länge der

Nieten, welche man machen will, aus.

Die in den beiden Seiten des Stokes angebrachten Löcher gestatten, daß man den Hebel

in der durch die Länge der Niete bedingten Höhe befestigen kann.

Die Anordnung dieses Apparates macht die Fabrication der Nieten sehr regelmäßig und

sehr schnell; ein Schmied ist im Stande bis gegen 100 Kilogramme täglich zu

verfertigen, und es ist deßhalb nicht nöthig, sie mittelst Maschinen

darzustellen.

Hr. Lemaître hat neben

seiner Nietmaschine einen kleinen Glühofen erbaut, in

welchem er auf einmal eine große Menge Nieten zur Rothglühhize bringen kann. Fig. 12 zeigt

diesen Ofen in der Längenansicht, Fig. 13 in einem

senkrechten Längendurchschnitt,

Fig. 23 im

Querschnitt und Fig. 24 in horizontalem Durchschnitte im Niveau des Herdes.

A massives Mauerwerk des Ofens. B Rost. C Aschenfall, D Herd, worauf man die zu wärmenden Nieten bringt. E Kamin aus Blech, der mit einem Dämpfer F

versehen ist, welcher in Thätigkeit kommt, sobald man mit dem Fuße auf den Tritt G tritt. In diesen Fußtritt ist eine Stange H eingehängt, die mit dem Hebel I verbunden ist, welcher auf der Querachse J

befestigt ist; in den andern Arm dieses Hebels ist eine andere Stange K eingehängt, welche mit dem Hebel des Dämpfers in

Verbindung ist. L, M Thüren von Baksteinen in eisernen

Rahmen, wovon die eine dazu dient das Brennmaterial auf den Rost zu bringen, die

andere, um die zu wärmenden Nieten auf den Herd aufzugehen. Diese Thüren sind mit

Stangen versehen, welche

in Ketten eingehängt sind, die sich um kleine Kreissegmente a legen; dieselben sind auf der Achse J

befestigt, welche in drei Lagern b, b, b liegt. Sobald

die Nieten rothglühend sind, tritt der Knabe, welcher den Ofen zu versehen hat, auf

den Fußtritt, wodurch die Thüre M sich öffnet und der

Dämpfer den Kamin schließt, um den Luftzug zu vermeiden, welcher in dem Kamin

entstehen und die Nieten abkühlen würde. Der Knabe ergreift hierauf die Nieten mit

einer Zange und wirft sie einem andern zu, welcher ebenfalls eine Zange hat, sie

aufhebt und in die in den Blechplatten angebrachten Löcher stekt. Drei Arbeiter und

zwei Knaben sind zur Bedienung der Maschine erforderlich; der eine hält den Kessel

am Ende, der zweite besorgt die Schiebventile und der dritte regulirt die Lage des

Stükes, so daß es beim Lochen genau unter den Durchschlag kommt, oder beim Nieten

genau zwischen die Stempel.

Man kann mit dieser Maschine in einem Tage, zu 11 Arbeitsstunden gerechnet, 400

Löcher schlagen und eben so viele Vernietungen machen, wenn man mit starken Blechen

zu thun hat; während, wenn man von Hand arbeitet, die drei Arbeiter nur zwischen 80

und 130 Vernietungen in derselben Zeit zu Stande bringen, wenn die Bleche schon zum

Voraus gelocht waren.

Hr. Lemaître stellte zum

Betrieb seiner Maschine ein Hebewerk her, welches auf einer Art hängender Eisenbahn

beweglich ist, die durch die hölzernen Säulen getragen wird, welche die Hauptstüzen

des Schoppen sind, womit der ganze Apparat bedekt ist. Mittelst dieses Mechanismus

kann man sehr große Stüke transportiren und sie mit Leichtigkeit bewegen.

Fig. 16 ist

eine allgemeine Ansicht des Zimmerwerkes, woraus der Schoppen besteht, worin auch

die Stellung der Nietmaschine zu ersehen ist, und die Art wie die Kessel aufgehängt

werden.

Fig. 17

stellt den Wagen mit dem Hebewerke dar.

Fig. 18

Stirnansicht des Räderwerkes, mittelst dessen man die zu bearbeitenden Stüke hebt

und senkt.

Fig. 19

dasselbe von der Seite gesehen.

Fig. 20

verticaler Durchschnitt der Trommeln, um welche sich die Ketten wikeln, die das zu

bearbeitende Stük schwebend erhalten.

Fig. 21

dieselben von Oben gesehen.

Fig. 22

Mechanismus zum Bewegen der Sperrklinken.

Fig. 23 zwei

Ansichten des Flaschenzuges.

Fig. 24 zeigt

die Art, wie die Ketten um die Trommeln und die Rollen des Flaschenzuges geschlungen

sind, durch Linien dargestellt.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Figuren denselben Gegenstand.

A Balkenwerk des Schoppens. B oberer Balken, welcher die eisernen Schienen a trägt, worauf die Wagenräder C, C

laufen.

b, b Rollen, welche an der Achse der Räder befestigt

sind und über welche die endlose Kette c, c geht, die

den Wagen und seine Räder bewegt. d, d Leitrollen,

welche an den beiden Enden des Balkens B sich befinden

und über welche ebenfalls die Kette geht. Die Enden e, e

dieser Kette sind an der Rolle b' und an der Rolle d' befestigt; die anderen Enden c', c' hängen herab, so daß sie der Arbeiter

ergreifen kann, nachdem sie vorher über die Leitrollen f,

f gegangen sind. Zieht nun der Arbeiter an der einen Kette c', so bewegt er den Wagen nach links; zieht er aber an

der andern, so geht derselbe wieder zurük.

An den Achsen der Räder hängt ein eiserner Wagen D,

welcher die Trommeln E, E' trägt, auf welche sich die

Kette g, g aufwikelt. An dieser Kette hängt unten ein

Flaschenzug F, der mit einem Haken j versehen ist. Dieselbe Kette geht oben über eine Rolle

G, die zwischen den beiden Trommeln liegt. Zieht man

unten an einer endlosen Kette h, welche um die Scheibe

i geschlungen ist, so dreht man dadurch die beiden

Trommeln E, welche, indem sie die Kette g aufwikeln, den Flaschenzug F mit dem daran gehängten Stüke in die höhe ziehen. Fig. 24 zeigt, auf welche

Weise die Kette über die Rollen und Trommeln geschlungen ist.

An den Haken j ist eine Rolle k gehängt, worüber die Kette l geht, an welche

der Kessel H gehängt ist. Es ist nun leicht einzusehen

daß, wenn die Trommeln in entgegengesezter Richtung gedreht werden, die Kette sich

abrollt und das zu bearbeitende Stük sich senkt.

Die Bewegung wird den Trommeln durch ein Räderwerk mitgetheilt, welches wir nun

beschreiben wollen.

Die Achse der Treibrolle i trägt ein Getriebe m, welches mit dem Rade n im

Eingriffe ist; auf die Achse dieses Rades ist ein anderes Getriebe o aufgekeilt, welches das große verzahnte Rad p treibt, das auf der Trommel E befestigt ist; ein Getriebe q, Fig. 18,

bewegt das Rad r der zweiten Trommel E'.

Um die Last zu heben, zieht der Arbeiter an der endlosen Kette h und dreht dadurch die Scheibe i, welche ihre

Bewegung dem Räderwerke mittheilt; die Ketten g, g

wikeln sich auf die Trommeln E, E' und das Stük wird

gehoben: will man es niederlassen, so zieht man an der anderen Seite der Kette, die

Scheibe i dreht sich dann in entgegengesezter Richtung und

die Ketten g, g rollen sich ab und verlängern sich.

Ist das Stük unter die Nietmaschine gebracht, so hemmt man die Bewegung der Trommeln

dadurch, daß man an einer Kette s zieht, die an einen

Hebel t gehängt ist, der ein verzahntes Segment u trägt, welches in eine am Ende des Hebels v angebrachte Zahnstange eingreift. Dieser Hebel bewegt

zwei Sperrklinken x, x, welche in die Zähne der Räder

p und r einfallen und

deren Drehung verhindern, eben so wie die der Trommeln, mit welchen sie verbunden

sind. Will man die Räder wieder frei machen, so zieht man an der andern Kette s, wodurch der Hebel v

zurükweicht und die Sperrklinken aushebt.

Tafeln