| Titel: | Verbesserungen in der Anfertigung von Stereotypplatten, worauf sich Joseph Martin Kronheim, Kupferstecher zu London, einer Mittheilung zufolge, am 29. Jul. 1844 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 97, Jahrgang 1845, Nr. XLIX., S. 177 |

| Download: | XML |

XLIX.

Verbesserungen in der Anfertigung von

Stereotypplatten, worauf sich Joseph Martin Kronheim, Kupferstecher zu London, einer Mittheilung zufolge, am 29. Jul. 1844 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts, April 1845, S.

161.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

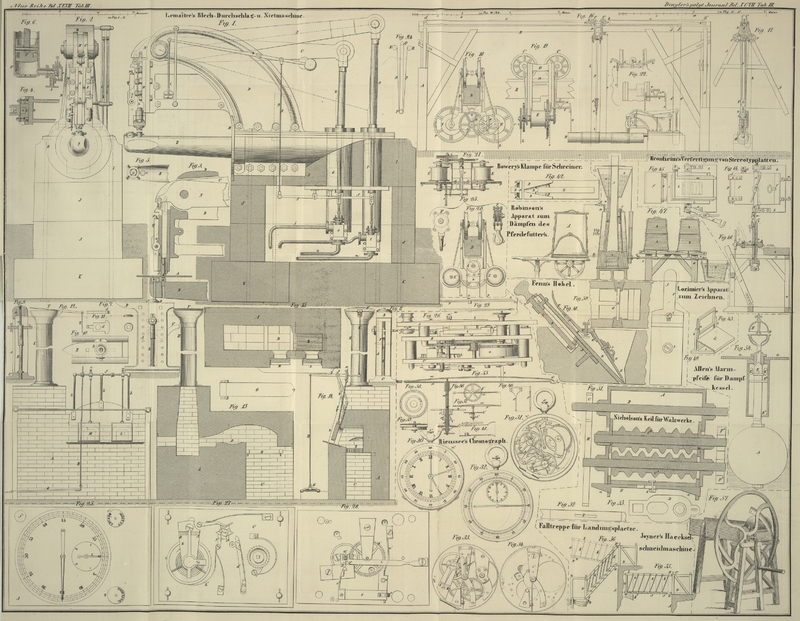

Kronheim's Verfertigung von Stereotypplatten.

Die Verbesserungen bestehen

1) in einer verbesserten Methode, aus Lettern oder andern erhabenen Drukflächen

Matrizen oder Formen herzustellen, in welchen die Stereotypplatten gegossen

werden;

2) in einem Apparat, um die erwähnten Matrizen zu halten und die Stereotypplatten zu

gießen. Das Verfahren hiebei ist nachstehendes. Nachdem die aus zusammengefügten

Lettern bestehende Leite oder Form auf die gewöhnliche Weise zubereitet und fest

zusammengefaßt worden ist, wird dieselbe, die Rükseite abwärts gekehrt, auf einen

flachen Tisch gelegt, um mittelst einer plastischen Composition im

Contre-Relief einen Abdruk von derselben zu nehmen. Diese plastische

Komposition besteht aus folgenden Ingredienzien, die in dem bezeichneten Verhältniß

mit einander vermengt werden. Ungefähr 6 1/2 Pfd. feines Weizenmehl werden mit

ungefähr 9 1/2 Pfd. Stärke vermengt; diese Masse wird mit ungefähr 5 Pfd. Wasser und

1/4 Unze Alaun wohl unter einander gearbeitet und auf gewöhnliche Weise zu Brei

gekocht. Ist dieser Brei kalt geworden, so kommen zu je 4 1/2 Pfd. desselben 4 Pfd.

fein pulverisirte und fein geschlämmte Kreide; das Ganze läßt man endlich durch ein

feines Sieb oder zwischen einem Walzenpaar hindurchgehen.

Mit dieser Composition als Brei werden drei oder mehrere Blätter Seidenpapier an ein

Blatt starkes Löschpapier befestigt, wodurch man eine Lage von Materialien, die man

eine „Flanke“ (a flanc) nennt,

erhält. Diese Flanke wird in einer Presse auf dieselbe Weise wie Pappdekel gepreßt;

nach 3 bis 4 Tagen ist dieselbe ziemlich troken und für den Gebrauch fertig. Die auf

oben erwähnte Weise auf einen flachen Tisch gelegte Letternform muß nun in einen

Rahmen geschlossen und die Letternfläche sorgfältig gereinigt werden, Auf diese

Fläche nun wird die Flanke in feuchtem Zustand glatt aufgelegt, und mittelst einer

Bürste sanft aufgedrükt, um das plastische Material der Flanke in die Vertiefungen

in und zwischen den Lettern einzudrüken. In dieser Lage bleibt die Flanke und wird

durch flache Gewichte oder Metallplatten überall gleichförmig angedrükt; die

lezteren sind mit vielen

kleinen Löchern durchbohrt, damit die Feuchtigkeit der Flanke leichter verdunsten

kann. Wenn nun die Flanke vollkommen troken ist, so ist sie eine harte Matrize

geworden, an ihrer Rükseite flach, an ihrer Borderfläche aber nach der Gestalt der

Lettern im Contre-Relief vertieft. In diesem Zustand wird die Flanke als

Matrize benüzt, in welche das Letternmetall zur Herstellung einer Stereotypenplatte

gegossen werden kann. Um mit Hülfe dieser Matrize Stereotypplatten zu gießen, wird

dieselbe in einem Apparat befestigt, welcher aus einem geeigneten Gestell besteht,

worauf die Form mit ihrem Zugehör befestigt ist. Fig. 44 stellt den

Apparat im Grundriß, Fig. 45 im Grundriß bei

geöffneter Form und Fig. 46 im mittleren verticalen Durchschnitt dar. Die leztere Figur zeigt

die Form in geschlossenem gußfertigem Zustand.

Das hölzerne Gestell a, a, a trägt eine starke Bank b, woran eiserne Träger c, c

befestigt sind. Leztere dienen zur Aufnahme der Zapfen d,

d, um die sich die Formbüchse e, f mit ihrem

Leitrahmen und Zugehör dreht. Die Formbüchse besteht aus zwei flachen Platten, die

mit einem verschiebbaren Scharnier g verbunden sind;

dieses tritt durch lange in den Scharnierträgern h, h

und i, i befindliche Schlize; die Scharnierträger aber

sind an die unteren Theile der Platten e, f befestigt.

Wenn die Formbüchse, wie in Fig. 45, offen ist, so

fällt die Platte f, wie die Punktirungen in Fig. 46

andeuten, auf ihr Scharnier zurük.

Soll nun eine Stereotypplatte gegossen werden, so muß man zuerst die Formbüchse

erwärmen, damit das flüssige Metall während des Gießens nicht plözlich erstarre. Zu

dem Ende wird zwischen die Platten e und f eine heiße Metallplatte eingefügt; die Schlize in den

Trägern h, h und i, i

gestatten nämlich, die Formbüchse für diesen Zwek weit genug zu öffnen. Auch die

Compositionsmatrize sollte erwärmt werden. Die erwärmte Formbüchse bringt man in

eine horizontale Lage und zieht, wie Fig. 45 zeigt, ihre obere

Platte l zurük. In dieser Lage stüzt man die Formbüchse

durch einen Hebel j. Die Compositionsmatrize k, k legt man auf die flache Platte e, und um das Anhängen des Gusses an die Matrize zu

verhüten, bestäubt man ihre Oberfläche und Zwischenräume überall mit Talkpulver,

welches nachher sorgfältig abgewischt werden muß. Hierauf legt man auf die

Vorderfläche der Matrize winkelig umgebogene ungefähr 1/8 Zoll dike Metallstreifen

l und m, um die Dike der

Stereotypplatte zu bestimmen. Der Streifen m läßt sich

in der Hülse n verschieben, um die Breite des Gusses zu

adjustiren.

Nachdem auf diese Weise die Matrize auf die horizontale Platte e und die Streifen l und m an den Rand der Matrize gelegt worden sind, so muß die Platte f, welche man vorher mit Papier überzogen hat,

niedergeklappt werden um die Matrize einzuschließen; die zwischen den Platten e und f fest liegenden

Streifen l und m bilden nun

in Verbindung mit den lezteren die Formbüchse. Der um q

drehbare horizontale Hebel p wird sodann über die

Formbüchse gebracht und sein gabelförmiges Ende wie Fig. 44 zeigt, in Kerben

an der andern Seite des Gestells eingelegt. Wenn die durch den Hebel p gehende Schraube s auf die

Rükseite der Platte f niedergedreht wird, so werden

dadurch die Platten f und e

fest an einander gedrükt. Um nun die Form in eine verticale Lage zu bringen, muß der

Hebel j zurükgezogen, und die Formbüchse e, f mit ihrem Leitrahmen r

und Zugehör um ihre Zapfen d, d in die Fig. 46 dargestellte Lage

gedreht werden. Jezt stekt man nur noch zwei kleine Keile seitwärts in die enge

Oeffnung der Form, woraus diese zur Aufnahme des flüssigen Letternmetalls bereit

ist.

Das auf die gewöhnliche Weise geschmolzene Letternmetall wird oben in die Form

gegossen und füllt sofort alle Vertiefungen der Compositionsmatrize aus, während die

Rükseite des Gusses durch die Oberfläche der Platte f

glatt ausfällt. Da die leztere mit einem Blatt Papier überzogen ist, so kann während

des Gusses die Luft aus der Form entweichen.

Ist die Stereotypplatte erkaltet, so kann sie aus der Form herausgenommen werden,

indem man, wie Fig.

46 zeigt, die Platte f zurükschlägt, die

Metallstreifen l und m

abnimmt und die Matrize k herauszieht. Nachdem

schließlich die Ränder des Gusses gerade geschnitten worden sind, erscheint derselbe

als eine vollkommene Stereotypplatte.

Tafeln