| Titel: | Bericht des Hrn. Seguier über den Chronograph von Rieussec. |

| Fundstelle: | Band 97, Jahrgang 1845, Nr. L., S. 179 |

| Download: | XML |

L.

Bericht des Hrn. Seguier uͤber den Chronograph von Rieussec.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, April 1845, S. 139.

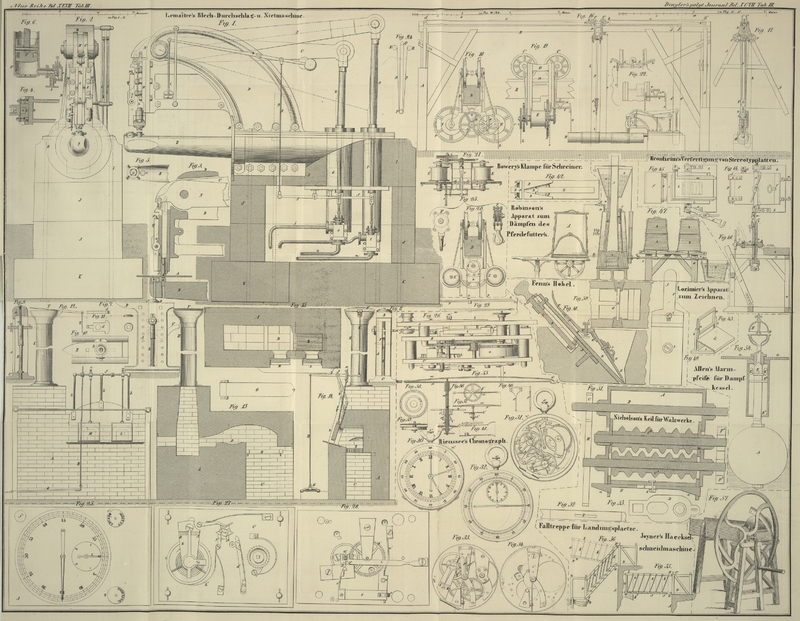

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Seguier's Chronograph.

Schon im September 1821 hatte Hr. Rieussec, Uhrmacher zu Saint-Mandé bei Paris, den

glüklichen Gedanken, die genaue Zeitdauer, welche die Rennpferde zum Durchlaufen der

Rennbahn brauchen, mittelst einer besonders vorgerichteten Uhr zu markiren. Ein so

wichtiges Instrument mußte die Aufmerksamkeit auswärtiger Künstler rege machen und

bald darauf (im December 1821) wurde die Erfindung des Hrn. Rieussec in England mit unwesentlichen

Abänderungen nachgemacht.

Bei dem Chronograph ist die Grundidee eben so sinnreich, als die Mittel der

Ausführung. Die Grundidee, welche seitdem bei allen Apparaten dieser Art vorwaltet,

besteht darin, daß ein Merkzeichen auf eine Oberfläche gemacht wird, und zwar genau

in dem Augenblik, welchen der Beobachter für den passendsten hält. Ein kleiner

Tintenflek, der von einem sich beständig bewegenden Zeiger auf ein Zifferblatt

gemacht wird, oder das Durchstechen eines sich mit gleichmäßiger Geschwindigkeit

fortbewegenden Papierstreifens mittelst einer feststehenden Nadel sind die

verschiedenen Arten, wodurch Hr. Rieussec seine Idee realisirt.

Die Ausführung dieser Idee bot mehrere Schwierigkeiten dar. Die Bewegung des

Beobachters mußte sich augenbliklich dem Zeiger mittheilen, ohne dessen Gang zu

verzögern oder zu hemmen; auf die Punktirung selbst durste die größere oder kleinere

Geschwindigkeit des Beobachters keinen Einfluß haben; die Zeitdauer mußte durch eine

reine und genaue Punktirung ausgedrükt seyn, welche auf unzweifelhafte Weise den

Anfang und das Ende einer Beobachtung markirt; kurz, der gemachte Punkt, oder die

vollbrachte Durchstechung mußte vollkommen rund bleiben und nicht in die Länge

gezogen seyn, sey es nun durch die Punktirvorrichtung oder durch die zu

durchstechende Oberfläche, was immer der Fall seyn würde, wenn die zum Punktiren

angewandte Zeit nicht so kurz wäre, daß sie im Verhältniß zur Geschwindigkeit des

Zeigers oder der Punktir-Oberfläche als Null zu betrachten ist. Hr. Rieussec hat diese Schwierigkeiten

glüklich überwunden; er löste das Problem durch Anwendung sehr einfacher aber

sinnreicher mechanischer Mittel, die wir kurz beschreiben wollen.

Eine Cylinder- oder andere Uhr bewegt einen Secundenzeiger gleichförmig,

jedoch etwas rükweise, je nach der Anzahl der Unruhschwingungen, im Kreise. Dieser

Zeiger (trotteuse) ist doppelt, und besteht aus zwei

über einander liegenden Theilen. Der untere Theil ist an seinem Ende mit einem

kleinen Recipient versehen, dessen Boden fein durchbohrt ist, und der als Tintenfaß

dient; die Tinte wird darin ungeachtet der kleinen Oeffnung im Boden, durch

Molekular-Attraction zurükgehalten. Der obere Theil des Zeigers endet mit

einer gekrümmten Spize, welche in das Tintengefäß getaucht ist und nach dem Willen

des Beobachters durch die Oeffnung im Boden des Gefäßes treten kann, um das

Zifferblatt zu berühren und als Feder zu dienen; sie macht jedesmal, wenn sie in

Anwendung kommt, d.h. so oft sie durch den Finger des Beobachters mittelst eines

besonderen Mechanismus niedergedrükt wird, einen Punkt auf das Zifferblatt.

Ein kleines Röhrchen befindet sich auf der Achse, welche den doppelten Zeiger trägt.

Das obere Ende des Röhrchens ist an dem oberen Theil des Zeigers befestigt, während

das untere Ende mit einer Scheibe versehen ist, auf welche eine gespannte Feder

plözlich beim Abschnappen einen außerordentlich raschen Druk ausüben kann.

Ein außerhalb angebrachter Drüker dient zum Spannen der Feder. Dieß kann nun schnell

oder langsam geschehen, ohne daß es auf den Zeiger Einfluß hätte, weil die Feder

erst im Moment des Abschnappens auf den Zeiger wirkt. Die Wirkung der Feder findet

statt, so bald ihr Ende, welches durch den Druk des Fingers auf eine schiefe Ebene

gehoben wird, die höchste Stelle derselben erreicht hat; sie schnappt dann auf der

entgegengesezten Seite der schiefen Ebene von selbst ab. Während dieses

Abschnappens, wobei bloß die Elasticität der Feder die Geschwindigkeit bedingt,

senkt sich der als Feder dienende Zeiger auf das Zifferblatt und macht mit Tinte

einen Punkt auf dasselbe.

Die Anordnung ist so, daß sich der obere Zeigertheil senkt, während der untere Theil

mit dem Tintengefäß, womit er immer fest verbunden bleibt, vorwärts geht, ohne daß

dadurch sein regelmäßiger Gang in irgend einer Weise gestört würde. Man wird leicht

einsehen, daß dieß seyn kann, wenn man bedenkt, daß das Röhrchen, womit der obere

Zeigertheil verbunden ist, unten eine kreisförmige Scheibe trägt, auf welche das

Ende der Feder immer drüken kann, welche Stellung auch die Zeiger im Augenblik des

Punktirens haben mögen. Diese mechanische Wirkung ist in der Uhrmachern unter dem

Namen coup de fouet bekannt – ein Ausdruk,

wodurch die Geschwindigkeit der Function gut bezeichnet wird.

Hr. Rieussec oder seine

Nachahmer versuchten auch andere Mechanismen anzuwenden, um dieselben Resultate zu

erhalten. So glaubte der Erfinder des Chronograph selbst das Punktiren des Zeigers

dadurch hervorbringen zu können, daß einer Masse, die an der Zeigerröhre befestigt

wäre, dadurch eine plözliche Bewegung mitgetheilt würde, daß man an das ganze

Instrument beim Beginn der Beobachtung schnell stößt.

Andere wollten, anstatt einfach die Feder durch den Druk des Fingers zu spannen, die

bewegende Kraft der Uhr noch zum Punktiren des Zeigers verwenden. Diese lezte

Anordnung hat, ohne einen wesentlichen Vortheil darzubieten, den großen Nachtheil,

daß bei jeder Beobachtung die Triebfeder im Federhaus etwas entspannt wird, was zur

Folge hat, daß die Uhr nicht so lange geht als sonst.

Mehr die Neuerungssucht, als das wirkliche Verlangen nach einer Verbesserung scheint

bis jezt Veranlassung gewesen zu seyn, die von dem scharfsinnigen Erfinder getroffenen Anordnungen

abzuändern.

Dieser Vorwurf trifft aber nicht die schöne Idee, die Punktirung des Chronograph

durch die Unterbrechung eines elektrischen Stroms hervorzubringen; nur ist zu

bemerken, daß das Instrument, durch welches sehr kleine Bruchtheile einer Secunde

angezeigt werden können, falsche Angaben machen würde, wenn man bei der

Schlußrechnung nicht eine Correction vornehmen würde für die Zeit, welche zum

Unterbrechen oder zum Herstellen des elektrischen Stroms nothwendig und wegen der

Inductionsströme nicht so kurz ist, als man früher annahm.

Der Chronograph des Hrn. Rieussec dient nun nicht mehr bloß als unparteiischer Schiedsrichter

bei Pferderennen, sondern er wurde jedem Experimentator unentbehrlich, der mittelst

einer Uhr die Dauer sehr kurzer Erscheinungen graphisch darstellen will.

Beschreibung des

Instruments.

Die ersten von Hrn. Rieussec im

Jahr 1821 verfertigten Chronographen hatten ein bewegliches Zifferblatt, dessen

Ziffern nach und nach vor einem kleinen Fensterchen erschienen. Eine in Tinte

eingetauchte Metallfeder, welche sich bewegte, sobald man auf einen Knopf drükte,

zeigte auf dem sich drehenden Zifferblatt die Secunde oder Bruchtheile derselben an,

welche dem Anfang oder dem Ende der Zeitperiode, die man messen wollte,

entsprach.

Hr. Rieussec änderte dieses

System dahin ab, daß er das Zifferblatt feststellte, und die Feder auf die nun zu

beschreibende Weise sich bewegen ließ.

Hr. Rieussec verfertigt zwei

Arten von Chronographen; die einen, von ziemlich großem Umfang, sind in einem

Kästchen eingeschlossen; die anderen haben die Form einer gewöhnlichen

Taschenuhr.

Wir wollen uns zuerst mit denen der ersten Art beschäftigen.

Fig. 25 zeigt

den Chronograph von oben angesehen, und zwar in natürlicher Größe, aus dem Kästchen

herausgenommen.

Fig. 26 zeigt

denselben von der Seite angesehen.

Fig. 27 ist

die Ansicht des Chronograph von unten; man ersieht daraus den Mechanismus, wodurch

die Unruhe aufgehalten oder frei gemacht wird.

Fig. 28 zeigt

das Innere des Instruments mit der Drükervorrichtung, durch welche der Zeiger

punktirt.

Fig. 29 ist

der Grundriß und Aufriß des Secundenzeigers, welcher aus zwei über einander gelegten

Theilen besteht.

In diesen fünf Figuren bezeichnen dieselben Buchstaben denselben Gegenstand.

A Platte für das Zifferblatt. B und C Gestell für das Uhrwerk. a, Fig. 26, Federhaus. b vierekiger Schlüsselstift. c Zahnrad am Federhaus, das in ein (Betrieb d

eingreift, auf dessen Achse das Rad e befestigt ist,

welches ein (Betrieb e' treibt, das mit dem Secundenrad

f verbunden ist. Dieses Rad ist mit dem (Betrieb g des Steigrads h im

Eingriff. i, Fig. 27, Unruhe. k unteres Spindellager. l,

Fig. 25,

kleiner Zeiger, welcher in fünf Minuten eine Umdrehung macht, und zwar auf einem

Zifferblatt, das in fünf Theile getheilt ist. m

Secundenzeiger (trotteuse), welcher in dem Lager m' liegt und dessen umgebogene Spize n, Fig. 29, in ein kleines

Näpfchen o taucht, welches an dem Ende eines anderen

darunter liegenden Zeigers, der sich aber auf derselben Achse befindet, angebracht

ist. Das Näpfchen enthält ein wenig rothe Tinte, welche so dik ist, daß sie nicht

durch das Loch in dem Näpfchen ausfließt. Die Spize des Zeigers m, welche in die Tinte eingetaucht ist, geht durch

dieses Loch und macht einen Punkt auf das Zifferblatt, und zwar genau beim Beginn

oder beim Ende einer Operation, wenn man auf den Punktirknopf q drükt. Diese Bewegung geschieht auf folgende Weise.

Die Achse des Knopfs q trägt eine schiefe Ebene r, welche, wenn sie abwärts gedrükt wird, eine kleine

Rolle s bewegt, die an einem Winkelstük t, Fig. 28, angebracht ist,

das sich um den Zapfen u dreht. Auf den kurzen Arm des

Winkelstüks drükt eine Feder u'; der längere Arm

desselben ist mit einer Feder v versehen, deren Kopf

sich an eine Achse x stüzt, die durch einen festen Bügel

getragen wird und wie ein umgestürzter Kegel eingeschnitten ist, damit der Kopf sie

nicht verlassen kann, wenn irgend eine zu starke Bewegung dem Stük mitgetheilt

würde. Jedesmal, wenn das Winkelstük sich dreht, schnappt die Feder aus und bewirkt

dadurch eine Punktirung, daß sie dem Ansaz y begegnet,

welcher auf der Gabel z befestigt ist, die aus einer

Feder besteht. Diese Gabel umgibt das Rohr des Zeigers m

und verschiebt diesen. Der Zeiger senkt sich, seine Spize dringt durch das kleine

Näpfchen, und macht einen Punkt auf das Zifferblatt. Dieß geschieht, während die

Zeiger im Gang sind.

a' ist ein Getrieb, welches auf die Zeigerachse

aufgestekt und mit dem Rad b' im Eingriff ist; lezteres

macht in fünf Minuten eine Umdrehung und trägt den kleinen Zeiger l.

Um das Uhrwerk zu hemmen oder es wieder in Gang zu sezen, drükt man auf den Knopf c'. Die Achse dieses Knopfs, deren Ende eine schiefe

Ebene bildet, verschiebt beim Abwärtsgehen eine kleine Rolle, welche an einem Arme

befestigt ist, der auf die Achse des Drükers d'

aufgestekt ist, dessen Ende einen Geisfuß trägt. Diese Achse dreht sich und nähert

den Drüker dem Stern e'', wodurch lezterer um einen Zahn

springt, so wie auch das dreiflügelige mit dem Stern verbundene Excentricum f'. In der in Fig. 27 angegebenen Lage

befindet sich der Springer g' zwischen den Flügeln des

Excentricums, und die Feder h', welche mit dem Springer

verbunden ist, drükt gegen die Unruhe und hält sie, und damit das Uhrwerk und den

Secundenzeiger. Drükt man nun von neuem auf den Knopf c'

so dreht der Drüker den Stern wieder um einen Zahn und bringt einen Flügel des

Excentricums gegen den Springer, so daß dieser zurükgedrükt wird. Zu gleicher Zeit

entfernt sich die Feder h' von der Unruhe und macht

diese frei. Man sieht daraus daß, wenn man einmal auf den Knopf c' gedrükt hat, um die Zeiger stille zu stellen, man sie

durch einen zweiten Druk sogleich wieder in Gang bringen kann. Beim Beginn einer

Beobachtung bringt man die Zeiger auf Null des Zifferblatts; dann drükt man auf den

Knopf c' und sie fangen an sich zu bewegen. Um den

Anfang der Beobachtung genau zu markiren, drükt man auf den Knopf q, und augenbliklich tritt die krumme Spize des Zeigers

durch das Näpfchen und macht einen rothen Punkt auf das Zifferblatt.

Die Tinte, welche in das Näpfchen o des Zeigers p kommen soll, befindet sich in dem Gefäße i', in welches die Spize des Knopfs j' taucht. Zieht man diesen Knopf aus dem Gefäß, so

bleibt an seiner Spize ein Tröpfchen Tinte hängen, das man dann in das

Zeigernäpfchen bringt.

Taschenchronograph. – Diese Chronographen haben

die Form einer gewöhnlichen Taschenuhr und sind von zweierlei Art; die einen mit

doppelter, die anderen mit einfacher Bewegung.

Fig. 30

stellt einen Chronograph mit doppeltem Räderwerk dar.

Fig. 31 zeigt

denselben von hinten angesehen, nachdem der Dekel abgenommen ist, damit man den

Mechanismus sehen kann.

Fig. 32

anderer Chronograph mit einfachem Räderwerk und einem excentrischen Stunden-

und Minuten-Zifferblatt.

Fig. 33

derselbe inwendig;

Fig. 34

Bodenplatte desselben, worauf die Feder zu sehen ist, welche den Drüker

zurükhält;

Fig. 35

Secundenzeiger mit der Punktirvorrichtung in größerem Maaßstab gezeichnet.

Fig. 36 und

37

Grund- und Aufriß derselben mit dem Räderwerk, welches sie bewegt, in

natürlicher Größe.

Fig. 38 und

39

Grund- und Aufriß des Federhauses mit seinem Rade.

Fig. 40 zwei

Ansichten der Feder, welche das Punktum bewirkt.

Fig. 41 zwei

Ansichten der Feder, durch welche das Zeigerwerk stille gestellt wird.

Ohne uns lange damit aufzuhalten die verschiedenen Theile des Chronograph zu

beschreiben, welche den Theilen einer Cylinderuhr ähnlich sind, wollen wir uns mit

dem Mechanismus zum Stillstellen und Punktiren beschäftigen, welcher von dem oben

beschriebenen abweicht.

k', Fig. 35, verzahntes Rad,

welches den Secundenzeiger bewegt. l' Rohr des Zeigers

p, das auf die Röhre m''

des Zeigers m mit welchem sie sich dreht, fest

aufgestekt ist. n' Achse des Zeigers, welche durch die

Röhre m'' geht. o' Getriebe,

welches an das Rad k' befestigt ist und sich auf der

Röhre m'' frei dreht, wenn die kleine conische Scheibe

p', die daran befestigt ist, nicht von unten nach

oben gedrillt wird, was durch eine andere Scheibe q'

geschieht, die unmittelbar darunter liegt und auf der Röhre r' fest ist.

Dieser Druk wird durch eine Feder s'

Fig. 41,

hervorgebracht, deren gekrümmtes Ende mit der Scheibe t'

auf der Röhre r' in Berührung kommt und dadurch das

Getrieb mit dem Zeiger verbindet. Lezterer wird dadurch in Gang gesezt; sobald man

ihn stille stellen will, muß man die Scheibe q'

niederlassen, und sobald diese nicht mehr gegen die Scheibe p' drükt, ist der Zeiger frei. Um dieß zu bewerkstelligen, darf man nur

einen kleinen Riegel u' verschieben, der am Umfang der

Uhr angebracht ist und auf den gekrümmten Arm der Feder s' wirkt. Sobald diese Feder nicht mehr auf die Platte t' drükt, geht leztere abwärts und das Getrieb dreht

sich dann um seine Röhre ohne die Zeiger zu bewegen.

Will man Punktiren, so drükt man auf den Drüker v',

welcher die Feder x' in Bewegung sezt, die man in Fig. 40

besonders, und in Fig. 33 unter der Gabel y' sieht, welche das

Ende der Zeigerachse n' umgibt. Diese Gabel ist unten

mit einem schiefen Ansaz versehen, unter welchen die Feder tritt. Dadurch wird das

Heben der Gabel und das Abwärtsgehen des Zeigers bewirkt. Die Feder geht so schnell

unter dem Ansaz der Gabel vorbei und wirkt mit solcher Geschwindigkeit, daß man ihr

den Namen coup de fouet gegeben hat. Die Feder x' legt sich an einen Stift in der Brüke z' an, und wenn sie auf die andere Seite der Gabel

tritt, was aus Fig.

33 zu sehen ist, so begegnet sie einem anderen Stift, der ihre

Weiterbewegung hemmt.

Tafeln