| Titel: | James Malam's patentirte Verbesserungen in der Reinigung des Steinkohlengases. |

| Fundstelle: | Band 97, Jahrgang 1845, Nr. LXVIII., S. 262 |

| Download: | XML |

LXVIII.

James Malam's patentirte Verbesserungen in der

Reinigung des Steinkohlengases.

Aus dem Mechanics' Magazine 1845, No. 1133, 1134, 1135 u.

1136.

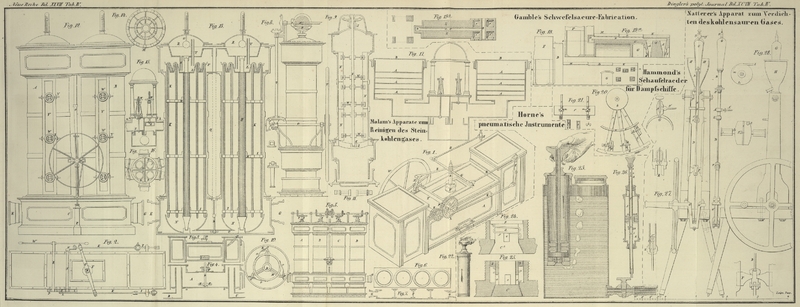

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Malam's Verbesserungen in der Reinigung des

Steinkohlengases.

Hrn. Malam's Patent umfaßt vier

Verbesserungen in der Steinkohlengas-Bereitung, welche, obwohl sie alle sich

auf dessen Reinigung beziehen, sich doch wesentlich von einander unterscheiden und

nicht überall gleich anwendbar sind. Die erste dieser Verbesserungen besteht in

einem vortrefflichen Verfahren, das Steinkohlengas vom Schwefelwasserstoff zu

befreien, welchen es beinahe stets enthält.

Bisher bediente man sich zu diesem Zwek gewöhnlich des Kalkhydrats, entweder in

nassem oder trokenem Zustande; da aber der Kalk zugleich mit dem Schwefelwasserstoff

eine gewisse Menge Kohlensäure absorbirt, welche ebenfalls im Gas vorhanden ist, und

seine Fähigkeit, den Schwefelwasserstoff aufzunehmen, in demselben Grade verliert,

als er Kohlensäure absorbirt, so tritt gewöhnlich der Fall ein, daß ein

Kalkreiniger, nachdem er lange Zeit im Gebrauche war, auch nicht mehr die geringste

Menge Schwefelwasserstoff absorbirt. Nun besteht Hrn. Malam's Verbesserung darin, das Gas durch eine

Auflösung von schwefelsaurem Eisenoxydul (grünem Vitriol) zu leiten, ehe es in den

Kalkreiniger übergeht. Der Eisenvitriol verbindet sich mit dem

schwefelwasserstoffsauren Ammoniak, mit welchem der wenige freie Schwefelwasserstoff

stets gemischt ist, erzeugt schwefelsaures Ammoniak und Schwefeleisen und läßt dem

Kalk nicht viel mehr zu thun übrig, als die Kohlensäure zu absorbiren. Folgenden

Apparat wendet Malam hiezu an.

„Ich bringe zwischen den sogenannten Waschapparat und den

Kalkreinigungsapparaten eine Vorrichtung an, die zum Unterschied „der

Eisenvitriol-Reinigungsapparat“ genannt werden kann. Fig. 1 ist

eine perspectivische Ansicht dieser Vorrichtung; Fig. 2 die Ansicht

derselben von Oben; Fig. 3 eine

Vorderansicht und Fig. 4 der

Höhendurchschnitt durch den Hauptheil des Apparats. A ist ein Kasten, welcher den grünen Vitriol enthält, der in mehr oder

weniger Wasser aufgelöst wird, je nachdem das Gas mehr oder weniger

schwefelwasserstoffsaures Ammoniak enthält. Im Durchschnitt kann als richtiges

Verhältniß angenommen werden 1 1/2 Theile grünen Vitriols und 1 Theil Wasser.

Nachdem der Kasten beinahe ganz mit dieser Lösung angefüllt ist, läßt man das

Gas auf seinem Wege zu den Kalkreinigern durch denselben streichen, nämlich

durch die Röhre B ein- und durch die

entgegengesezte Röhre C wieder austreten. D ist die Achse einer Rührvorrichtung, durch welche

die Vitriollösung in beständiger Bewegung erhalten wird, so daß sie dem

Hindurchstreichenden Gas eine stets wechselnde Oberfläche darbietet. E, E sind die Arme des Rührers und F ist eine Stopfbüchse im Dekel des Behälters, durch

welche die Achse oder Welle D geht. Die

Rührvorrichtung wird in Bewegung gesezt durch die aus Fig. 1 und 2

ersichtlichen Vorrichtungen. G ist ein Querhebel,

welcher oben an der Achse D gut befestigt ist; H, H sind zwei Seitenstangen, die mit einem Ende mit

den Enden des Hebels G, mit dem andern aber mit den

obern Enden zweier kleinen Treibwellen I, I in

Verbindung stehen, welche leztere sich auf Achsen bewegen, die in dem Gestell

der Kammer A, befestigt sind. K, K sind zwei Stangen, welche die untern Enden der beiden abwechselnd

wirkenden Treibwellen I, I mit zwei Kurbeln L und M verbinden, die

an den Enden einer Welle N angebracht sind, welche

ihre Lager auf dem Dekel des Behälters A hat; O ist ein gezahntes Rad, welches an einem Ende der

Welle N aufgestekt ist; in dasselbe greift ein

Getriebe P, welches an dem Ende einer andern Welle

R befestigt ist, die ebenfalls auf dem Dekel des

Behälters A angebracht ist und an ihrem

entgegengesezten Ende das Schwungrad W trägt. Wird

nun der Welle R durch irgend einen Motor eine

rotirende Bewegung mitgetheilt, so veranlaßt diese die Umdrehung der Kurbeln L und M, und diese

theilen dann durch Vermittelung der Theile K, I, H

und G der Achse und den Armen D und E des Rührers eine halbkreisförmige

oder abwechselnde Bewegung mit.“

Das Steinkohlengas führt stets eine große Menge Wasserdampf aus den Retorten mit

sich, welcher später sicherlich noch bedeutend vermehrt wird, entweder durch die

Reinigung mit Kalk (wenn diese mit nassem Kalk stattfindet) oder durch das Wasser im

Gasometer. Je mehr solcher Wasserdampf im Gas ist, desto geringer ist seine

Leuchtkraft und desto rauchender (qualmender) die Flamme bei seinem Verbrennen. Um

so größer aber auch ist die Gefahr, daß die Röhren durch das sich verdichtende und

gefrierende Wasser verstopft werden.

Hrn. Malam's zweite

Verbesserung besteht in der Befreiung des Gases vom Wasserdampf; sein Verfahren

dabei beschreibt er wie folgt:

„Ich lasse das aus dem Gasometer kommende Gas durch eine Reche

verdichtender oder niederschlagender Gefäße

„Gefrier-Cylinder“ genannt, streichen, deren

Construction aus den Abbildungen zu ersehen ist. Fig. 5 ist eine

Vorderansicht einer Reihe dieser Cylinder; Fig. 6 der Grundriß

derselben; Fig.

7 ein senkrechter Durchschnitt der Basis dieser Cylinder; Fig. 8 ein

Aufriß von der Hinterseite; Fig. 9 ein anderer

senkrechter Durchschnitt, welcher mehr von der innern Einrichtung zeigt, und

Fig.

10 ein Querdurchschnitt. A, B, C, D sind

die Gefrier-Cylinder. Das Gas wird aus dem Gasometer durch die Röhre E am Boden des ersten Cylinders A eingelassen; aus A

geht es oben in B über, welchen herunterkommend es

durch die Oeffnung F (siehe Fig. 7) in C hinaufsteigt und in D

übergeht, von wo es in die Hauptröhrenleitung G

gelangt. Die innere Beschaffenheit der Cylinder, bei allen vieren gleich, ist

aus den Figuren

8, 9 und 10 ersichtlich. H ist eine senkrechte Welle, die unten in einer

Büchse K in der Brüke L

läuftlauft und oben durch eine Stopfbüchse I aus dem

Cylinder tritt. M, M, M ist eine Anzahl leichter

Räder, welche an die senkrechte Welle H festgekeilt

sind; eines derselben ist im Durchschnitt zu sehen in Fig. 11. N, N, N sind Scharrer (Schaber), welche mit

Vorsprängen auf der Peripherie der Räder M, M

verbunden sind und durch die Federn O, O in

Thätigkeit gesezt werden, welche sie an die innere Oberfläche des Cylinders

andrüken und zwar in folgender Absicht. Wenn das Gas aus dem Gasometer in diese

Cylinder übergeht und mit ihren kalten Metallflächen in Berührung kömmt, so wird

der darin enthaltene Wasserdunst an den Seiten derselben in reifähnlichen

Eistheilchen niedergeschlagen. Um diese Wirkung desto sicherer zu erreichen,

werden die Cylinder in mehr als zweimal so großen Dimensionen verfertigt, als

das Einlassungsrohr E, wodurch nothwendig dem

Vorwärtsdringen des Gases Einhalt gethan wird, so daß wenig oder gar kein Gas

entweicht, ohne mit den Seiten der Cylinder in Berührung zu kommen. Das sich an

den Seiten anhäufende Eis muß natürlich von Zeit zu Zeit weggeschafft werden,

was der Zwek obenerwähnter Scharrer N, N, N ist.

Denselben wird nöthigenfalls mittelst des aus den Abbildungen ersichtlichen

Räderwerks eine rotirende Bewegung ertheilt. P, P, P,

P sind an den senkrechten Wellen H, H, H, H

befestigte Winkelräder; R, R, R, R sind Getriebe auf

der liegenden Welle S, welche die Winkelräder P in Bewegung sezen; T

und U sind Wellen, welche die Getriebe R treiben und V ist ein

Schwungrad, welches die Welle U in Bewegung sezt und

seine erste Bewegung von irgend einem Hauptmotor erhält. Das von den

Seitenwänden aller Cylinder abgescharrte Eis fällt zu Boden, von wo es durch

eine Fallklappe entfernt wird.“

Die dritte von Hrn. Malam

gemachte Verbesserung besteht im Austroknen des Gases, nachdem es den verschiedenen

oben beschriebenen Reinigungsprocessen unterworfen wurde.

„Zu diesem Behufe, sagt der Patentträger, lasse ich das aus den

Gefrier-Cylindern kommende Gas durch eine andere Reihe von Cylindern

streichen, wo es der absorbirenden Einwirkung des Alkohols (oder sonst einer

stark geistigen Flüssigkeit) ausgesezt wird. Es sind dieß die Spiritus.

Cylinder. Fig.

12 ist die Vorderansicht dieser Cylinder und Fig. 13 ein

senkrechter Durchschnitt durch die Mitte des Apparats. A und B sind die Cylinder, die in einem

hohlen Fuß C eingesezt sind, der durch die

Scheidewand D in zwei Abtheilungen getheilt wird.

H, H sind zwei stehende Achsen, die im Boden des

Fußgestells C befestigt sind und drei Leitringe I, I, I tragen, welche sich in gleichen Entfernungen

von einander befinden. Den Querschnitt eines solchen Ringes zeigt Fig. 14.

L, L sind zwei offene Spiritus-Behälter,

die oben auf den Achsen H, H angebracht sind und aus

zwei concentrischen Kammern bestehen, wovon die äußere viel kleiner ist als die

innere. K, K, K, K sind Bündel von Baumwollgarn, wie

man sich ihrer zu Lampendochten bedient; sie werden durch Ringe gezogen, welche

am Boden des kleinern Spiritus-Behälters L, L

befestigt sind, bis beide Enden in gleicher Entfernung von den Ringen

zusammentreffen; die Enden werden sodann über die Ränder des

Spiritus-Behälters hinübergewendet, und durch die Löcher M, M in den Leitringen I, I,

I gezogen, so daß sie zulezt etwas über den untersten Ring

hinausreichen. N, N sind zwei kreisrunde Schalen,

welche die Füße der Achsen H, H umgeben und durch

die horizontale Röhre O mit einander communiciren.

P ist eine Drukpumpe, deren

Einlassungs-Ventil sich in die Röhre O

öffnet. Q ist eine Röhre, die von der Drukpumpe bis

auf das obere Ende der Cylinder führt, wo sie durch Seitenarme mit zwei

geschlossenen Spiritus-Behältern R, R in

Verbindung steht, welche mit dem übrigen Apparat weiter in keiner Weise

communiciren, als durch die Verbindungsröhren S, S

und die Luftröhren T, T. Ist nun der Apparat so

vorgerichtet, so denken wir uns die Spiritus-Behälter L, L mit Alkohol etwas über das untere Ende der

Luftröhren T, T hinauf angefüllt, so wie auch die

Reservoirs R, R zum Theil mit solchem gefüllt. Der

Alkohol wird durch die Capillar-Anziehung der Baumwollfäden K, K in die Höhe gezogen, aus den Behältern L, L, fortgeleitet und zieht jene Theile dieser

Fäden hinab, welche in den Cylindern hangen, erhält sie beständig feucht und

bietet so große Alkohol-Oberflächen dar, welche starke Verwandtschaft zu

allen Wasserdämpfen besizen, womit sie in Berührung kommen. Der von den

Baumwollfäden abtropfende Alkohol wird in den Schalen N, N

aufgefangen und, wenn er sich in hin. länglicher Menge angesammelt hat, mittelst

der Drukpumpe P in die geschlossenen Reservoirs R, R hinaufgepumpt, von wo er in den Röhren S, S hinunterfließt, bis die Behälter L, L wieder bis zum untern Ende der Luftröhren T, T angefüllt sind. So oft der Alkohol im Gefäß L, L unter den Spiegel der Luftröhren T, T sinkt, strömt Luft hinauf in die Reservoirs R, R und drükt so viel Spiritus hinunter als nöthig

ist, damit die Oberfläche der Flüssigkeit in L, L

wieder über die untern Enden der Luftröhren T, T

hinaufreicht. U, U sind Schwimmventile (Schwimmer),

deren Spindeln in Glasröhren hineinreichen, durch welche die Höhe des Alkohols

in den geschlossenen Reservoirs R, R, folglich auch

in den offenen Gefäßen jederzeit ersichtlich ist. Das der Einwirkung des

Alkohols zu unterwerfende Gas wird zuerst durch das Rohr E in den Cylinder A eingelassen, steigt

diesen hinauf, begibt sich durch den Canal F in den

Cylinder B, strömt diesen hinab und entweicht durch

das Rohr G in die Leitung. Indem es diesen Umlauf

macht, wird jeder etwa noch darin suspendirte Wasserdampf beinahe mit Gewißheit

von dem Alkohol absorbirt, womit er in Berührung kömmt; sollte ein Antheil

Alkohol selbst verdunsten und mit dem Gas austreten, so kann dieß nur zur

Vergrößerung der Leuchtkraft desselben beitragen. V,

V sind Thüren, durch welche man die Cylinder öffnet, um die Fäden von

Zeit zu Zeit in Ordnung zu bringen oder zu erneuern; diese Thüren werden

mittelst Klemmschrauben W, W befestigt.“

Wir kommen nun zur lezten der Malam'schen Verbesserungen;

so wichtig und werthvoll sie durchgängig sind, möchten wir doch glauben, daß die

jezt zu beschreibende schneller als irgend eine der übrigen in der Praxis Eingang

finden wird. Jede Anstalt muß ihren Kalkreinigungs-Apparat haben und wird

sonach die Verbesserungen an demselben nicht lange unberüksichtigt lassen. Sie

bestehen im Wesentlichen darin, daß der große Raum, welchen die Kalkreiniger

gewöhnlich einnehmen, sehr vermindert wird – daß die Röhren weniger Biegungen

haben als sonst – daß die Ventile bei weitem nicht so kostspielig sind

– und endlich daß dieser Theil der Reinigung nichtsdestoweniger schneller und

wohlfeiler bewerkstelligt wird. Fig. 15 ist ein

senkrechter Durchschnitt, woraus man die Construction der Klappen und die

Vorkehrungen, wodurch sie geöffnet und geschlossen werden, ersieht. Fig. 16 ist ein

Querschnitt von Fig. 15 nach der Linie ab.

A ist das von den bekannten Waschapparaten herführende

Rohr, welches in die untere Abtheilung B des

Klappenkastens mündet. Die obere Abtheilung C des

Klappenkastens zerfällt in vier Unterabtheilungen

D, D, D, D. In jeder dieser leztern befindet sich eine

Klappe E, von der eigenthümlichen aus Fig. 15 ersichtlichen

Construction; sie ist darin sowohl geschlossen als geöffnet zu sehen. Die Klappe hat

eine cylindrische Form; um sie zu heben und zu senken, so daß sie in jeder

beliebigen Stellung festgehalten werden kann, dient ein Handrad W, welches wie eine Schraubenmutter oben an der Spindel

der Klappe befestigt ist, an welcher eine Schraube zu dessen Aufnahme ausgeschnitten

ist. G ist eine luftdichte Stopfbüchse, durch welche die

Klappenspindel hinaufgeht. I ist eine Kehle oder ein

Kranz, der die Oeffnungen umgibt, welche die Communicationen zwischen den unteren

und oberen Abtheilungen des Klappenkastens bilden; derselbe muß in der Höhe einer

Wassersäule gleich seyn, welche dem Druke, unter dem das Gas aus den

Waschvorrichtungen kommt, das Gleichgewicht hält. Dieser Canal wird mit Wasser

angefüllt, in welches die Klappen beim Niedergehen tauchen, so daß eine hydraulische

Absperrung gebildet wird, welche jeden Uebergang von Gas aus einer Abtheilung in die

andere verhindert. Fig. 17 ist ein senkrechter Durchschnitt einer Reihe von

Reinigungsapparaten, welche mit diesen Klappen-Kästen versehen sind. A, A, A sind die Kalksiebe, deren in jeder Abtheilung

fünf sind. B, B sind die Dekel, welche mit Wasser

luftdicht abgesperrt sind. Damit man diese Dekel leicht abheben kann, wenn man zu

den Reinigern gelangen will, um den Kalk zu erneuern, ist ein Querbalken auf Säulen

gelegt, welche auf dem Reinigungsapparat stehen, an welchem Querbalken ein Laufblok

hin und her geschoben werden kann, von dessen unterm Ende eine Schraubwinde

herabgeht, mittelst welcher, wenn sie über einen der Kalkreiniger gebracht wird, der

Dekel gefaßt und in die Höhe gehoben werden kann. An der Schraubenspindel der Winde

ist ein Handrad angebracht, durch welches sie auf oder nieder bewegt wird; und von

den Dekeln gehen Stifte in die Höhe, die in Vertiefungen in dem untern Ende der

Schraubenspindel einpassen und mittelst eines Querstifts befestigt werden. Ist der

Dekel von seinem Plaze gehoben, so wird er durch Verschieben des Laufbloks längs des

Querbalkens in der einen oder andern Richtung leicht bei Seite gebracht.

Tafeln