| Titel: | Beschreibung des Natterer'schen Apparats zur Darstellung der Kohlensäure und des Stikstoffoxyduls im flüssigen und festen Zustand. |

| Fundstelle: | Band 97, Jahrgang 1845, Nr. LXIX., S. 268 |

| Download: | XML |

LXIX.

Beschreibung des Natterer'schen Apparats zur Darstellung der

Kohlensaͤure und des Stikstoffoxyduls im fluͤssigen und festen

Zustand.

Aus dem Journal fuͤr praktische Chemie, 1845, Nr.

10 und 11.

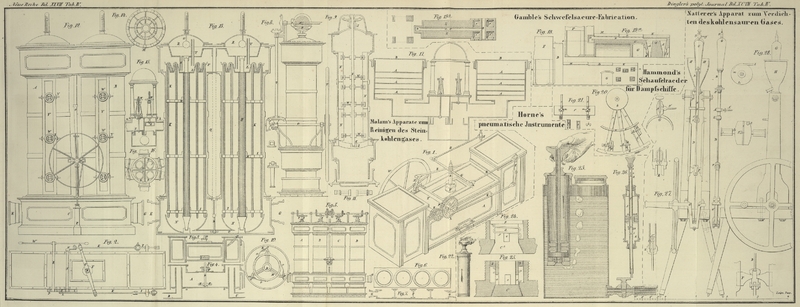

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Natterer's Apparat zur Darstellung flüssiger und fester

Kohlensäure.

Bekanntlich ist es Hrn. J.

Natterer in Wien gelungen, die Kohlensäure, so wie das

Stikstoffoxydul mittelst einer Compressionspumpe tropfbar-flüssig

darzustellen. Wir theilen in Folgendem eine Beschreibung und Abbildung des Apparats

mit, wie derselbe von Hrn. Mechanikus

Krafft in Wien ausgeführt wird, und fügen der Beschreibung einen

Abdruk der Gebrauchs-Anweisung des Apparats bei.

A, Fig. 27 und 28, ist eine

Röhre, auf der einen Seite mit einer Schraube versehen, deren conisches Ende in die

Oeffnung b, des Pumpenstiefels B luftdicht eingepaßt ist, und mittelst der Mutter, die sich in dem Ring

A' befindet, fest angezogen wird;D.h. und welche in einen Ring A' so eingeschraubt

ist, daß der conische Theil durch den Ring hindurch, und in die

entsprechende Oeffnung im Pumpenstiefel eintritt.A. d. R. das andere Ende von A ist mit Kerben versehen,

um einen Schlauch befestigen zu können, der mit einem Behälter, worin sich das zu

comprimirende Gas befindet, verbunden ist; die Oeffnung von A beträgt im Durchmesser ungefähr 2 Pariser Linien.

B ist der Pumpenstiefel, ein eisernes Rohr, 20 Zoll

lang, dessen Oeffnung, 6 Linien im Durchmesser, genau ausgeschliffen; die äußere

Stärke der untern Hälfte ist 9–10''', die der obern 12 bis 13'''; in der

Mitte hat er eine Schraube, wodurch er mit der Mutter B'

am Gestell befestigt ist.

Im Innern des Stiefels befindet sich der Kolben C,

bestehend aus einer Kappe von Juchten-Kernleder, die auf der Kolbenstange D, zwischen der Scheibe c

und der Mutter c', befestigt ist. E ist eine Stopfbüchse und dient dazu, den Behälter beim Auf- und

Niedergehen des Kolbens von der äußern Luft abzusperren; die Kolbenstange muß

deßhalb gut abgedreht und geschliffen seyn.

Durch Umdrehen des Krummzapfens G', dessen Bewegung durch

den Schlitten F in eine geradlinige verwandelt wird,

wird das Auf- und Niedergehen des Kolbens bewirkt, und zwar so, daß er am höchsten Punkt mit dem

Stiefel abschneidet, und beim niedrigsten ungefähr 1 Zoll unter der Oeffnung b sich befindet.

G ist ein Gefäß von Schmiedeisen, unten mit einem sich

nach innen öffnenden Ventil, oben mit einem Hahn versehen; es ist 1 Fuß hoch, im

großen Durchmesser 4, im kleinen 2 Zoll; die Blechstärke ist 2–3 Linien. Das

Ventil ist kugelförmig und besteht aus scheiden von gutem Leder; der Hahn g besteht aus einem in das Gefäß fest eingeschraubten

Stük, worin sich eine Schraube, unten mit einem Conus versehen, befindet, der gut

eingeschliffen ist. Das Röhrchen g' dient nun dazu, die

Luft ausströmen zu lassen; die Oeffnung beträgt die Stärke eines Pferdehaars; das

Aeußere von g' paßt in das Röhrchen 1, welches sich am

Gefäß L befindet.

L ist ein aus zwei halbkugelförmigen Theilen bestehendes

Gefäß von dünnem Messing, welche zusammengestekt und durch zwei Bügel l' zusammengehalten werden; am Boden derselben befinden

sich kleine Löcher. m ist eine Feder, auf welche das Gas

zunächst strömt, um den Druk auf die Seitenwände unschädlich zu machen.

H ist ein kupferner Behälter für Wasser oder Eis, um den

obern Theil des Stiefels und den Recipienten abzukühlen.

Gebrauchs-Anweisung des

Apparats.

Darstellung der flüssigen

Kohlensäure.

Ist der Compressions-Apparat zusammengestellt, so wird der

Kautschuk-Schlauch an die Saugröhre fest angebunden und über diesen Bund

noch ein Kautschuk-Streifen gewunden. Das andere Ende des Schlauchs wird

an einer Chlorcalcium-Röhre befestigt, welche wieder mittelst eines

kurzen Kautschuk-Rohrs mit dem Gasometer in luftdichte Verbindung zu

sezen ist; eben so ist auch die Zuströmungs-Röhre zum Gasometer mittelst

einer 8–10 Zoll langen Kautschuk-Röhre mit einer geräumigen

dreihälsigen Woulf'schen Flasche in Verbindung zu

sezen. An einem Halse wird die Kautschuk-Röhre angebracht, um die Flasche

rütteln zu können, in dem zweiten ein Nachgußtrichter, dessen Oeffnung

2–3 Zoll vom Boden entfernt ist, und in dem dritten, weitesten, ein

gekrümmter Heber, dessen kürzerer schenket fast bis an den Boden der Flasche

reicht, welcher zum Ablassen der Glaubersalzlösung dient, durch welchen Hals,

wenn die Soda größtentheils gelöst ist, auch wieder Soda nachgegeben wird,

jedoch mit der Vorsicht, bevor man den Kork wieder einsezt, durch Zugießen von

Schwefelsäure die atmosphärische Luft aus der Flasche zu vertreiben.

Nun füllt man den dritten Theil der Flasche mit gröberen Stüken calcinirter Soda

und gießt so viel laues Wasser zu, bis die Soda bedekt ist. Man muß sich von der

Luftdichthaltung sämmtlicher Röhren wohl überzeugen, um nicht atmosphärische

Luft mit zu comprimiren, weßhalb man auch den Gasometer während des Comprimirens

beschweren muß, um im Fall daß eine Röhre nicht gut schließt, lieber Kohlensäure

zu verlieren, als atmosphärische Luft in den Apparat zu bekommen.

Nun wird der Recipient, dessen Gewicht man genau bestimmt hat, fest angeschraubt

und das kupferne Gefäß zum Theil mit kaltem Wasser oder Eis und Wasser gefüllt.

Man macht nun 20 bis 30 Umdrehungen, worauf man diese Luft durch den geöffneten

Hahn wieder entweichen läßt, um die in dem Recipienten enthaltene atmosphärische

Luft zu vertreiben. Hierauf wird der Hahn wieder geschlossen und nun zu

comprimiren begonnen, welches 1–1 1/2 Stunden Zeit erfordert, indem man

nicht unausgesezt fortpumpen kann, weil sich die Kolbenstange durch die Reibung

in der Stopfbüchse erwärmt, weßhalb man sie auch öfter beöhlen muß.

Sollte man während des Comprimirens eine bedeutende Abnahme des Geräusches,

welches das Ventil beim Einströmen der Kohlensäure verursacht, wahrnehmen, so

wäre dieß ein Zeichen, daß das Kolbenleder nicht luftdicht hält, worauf man das

Wasser im Kessel abfließen läßt, den Recipienten abschraubt und 8–10

Tropfen reines Oehl in den Stiefel tropft, dann den Recipienten wieder

aufschraubt und nun mittelst des Rads das Oehl in denselben hineindrükt, wodurch

sowohl das Kolben- als auch das Ventilleder zum besseren Verschluß

gebracht wird. Man wiederholt dasselbe Verfahren, so oft 2–3 Kubikschuh

Kohlensäure gepumpt sind, wobei man den Recipienten auch immer abwiegt. Man

pumpt so lange Kohlensäure fort, bis die Gewichtszunahme 450 Gramme beträgt. Es

sind dann ungefähr 2/3 Theile des Recipienten mit flüssiger Kohlensäure erfüllt,

welches man dadurch erkennt, daß man den nach aufwärts gekehrten Hahn so weit

öffnet, daß man ein Ausströmen des Gases deutlich hört, worauf man den

Recipienten so weit langsam neigt, bis das Geräusch sich deutlich verändert,

welches ein Beweis ist, daß das Niveau der Flüssigkeit bis zur

Ausströmungsöffnung gekommen ist und dieselbe durch die Flüssigkeit versperrt

worden. Man kann daher, wenn man eine größere Menge fester Kohlensäure

benöthigen sollte, selbst noch 30–40 Gramme mehr hinein pumpen, nur darf

man den Recipienten an keinen wärmeren Ort bringen, weil die thermometrische

Ausdehnung der flüssigen Kohlensäure sehr bedeutend ist.

Einen gefüllten Recipienten kann man Monate lang stehen lassen, ohne fürchten zu

müssen, daß das Metall angegriffen werde, indem die Recipienten von Innen ganz

mit Kupfer überzogen sind und selbst das Eisen nicht im geringsten von der Säure

angegriffen wird.

Erzeugung der festen

Kohlensäure.

Wenn man die flüssige Kohlensäure in feste verwandeln will, so kühlt man den

Recipienten früher in einer Kälte erzeugenden Mischung stark ab, indem man desto

mehr feste Kohlensäure erhält, je besser der Recipient abgekühlt wurde.

Während nun Jemand das halbkugelförmige Gefäß, die beiden Halbkugeln fest gegen

einander drükend, so hält, daß die beiden Handhaben und das Einströmungsröhrchen

in horizontaler Lage sich befinden, öffnet ein Zweiter den Hahn durch 1–2

Umdrehungen der Schraube und läßt 4–5 Secunden lang einströmen. Der

Recipient muß mit nach abwärts gerichtetem Hahn gehalten werden und das

Ausströmungsröhrchen desselben in das Einströmungsrohr des Gefäßes gepaßt

werden.

Würde man zu lange einströmen lassen, so würde ein Theil der festen Kohlensäure

mechanisch mit herausgeschleudert werden.

Die feste Kohlensäure wird nun in eine dünnwandige Schale gegeben und zu den

Abkühlungsversuchen mit 10–20 Tropfen Schwefeläther zu einem Brei

angemacht. Das Thermometer läßt man so machen, daß die Kugel nicht zu groß ist,

um nicht zu viel Kohlensäure anwenden zu müssen, und daß die Scala nicht bis zur

Kugel reicht, um die ganze Kugel mit Kohlensäure umgeben zu können. Will man

Queksilber gefrieren lassen, so gieße man nicht die ganze Masse Queksilber auf

einmal in die Schale, sondern immer nur 50–80 Gramme, bedeke die

Oberfläche desselben ganz mit Kohlensäure und wende dann, wenn das ganze

Queksilber fest geworden, dasselbe, um es auch auf der unteren Seite stark

abkühlen zu können, damit man es längere Zeit im festen Zustand zeigen kann.

Hört man nach 5–6maligem Ausströmen beim Oeffnen des Hahns ein von dem

früheren Geräusch verschiedenes, so ist dieß ein Zeichen, daß keine flüssige

Kohlensäure mehr vorhanden ist; man schließe daher schnell den Hahn, wiege den

Recipienten wieder ab und pumpe für einen zweiten Versuch die fehlende

Gewichtsmenge Kohlensäure zu. Die luftige Kohlensäure, welche im Recipienten

zurükbleibt, wiegt gewöhnlich 80–90 Gramme.

Wurde der Recipient 10–12mal gefüllt, so ist es räthlich, daß man die

Kohlensäure ausströmen läßt und das Ventil abschraubt, um den Recipienten und das

Ventil vom Oehl reinigen zu können, so wie es auch gut ist dasselbe zu thun,

wenn man den Recipienten monatlang unbenuzt liegen zu lassen gedenkt, indem

sonst das Kupfer vom Oehle angegriffen würde. Man hat sich auch von Feit zu Zeit

von der Luftdichthaltung der Stopfbüchse zu überzeugen, indem man im

entgegengesezten Falle neue Lederscheiben und Flachs einzulegen hätte.

Das Comprimiren des

Stikstoffoxyduls.

Man bereitet sich salpetersaures Ammoniak, indem man bei der

Kohlensäure-Compression kohlensaures Ammoniak und Salpetersäure anwendet.

Das salpetersaure Ammoniak muß jedoch ganz frei von Salmiak gemacht werden,

indem sich bei der Erwärmung Chlor entwikeln würde, welches der Pumpe und deren

Recipienten schaden würde.

Bei der Compression des Stikstoffoxyduls hat man jedoch die Vorsicht ja nicht

außer Acht zu lassen, daß man weder das Kolbenleder, noch das Ventil, noch das

zwischen dem Recipienten und dem Stiefel befindliche Leder mit Oehl, sondern

immer bloß mit Wasser befeuchtet, indem es sonst geschehen könnte daß, nach Art

des pneumatischen Feuerzeugs, durch die große Wärmefreiwerdung während des

Comprimirens, das Oehl sich entzünden und wegen der Menge des nur lose an den

Stikstoff gebundenen Sauerstoffgases die Entzündung sich in das Innere des

Recipienten fortpflanzen könnte und dadurch der Recipient zertrümmert würde.

Man reinigt daher den Recipienten und das Ventil früher wohl vom Oehl, beledert

die Kolbenstange neu, wie man auch ein neues, mit Wasser befeuchtetes Leder

zwischen den Recipienten und den Stiefel einlegt.

Wird diese Vorsichtsmaaßregel berüksichtigt, so ist nicht die mindeste Gefahr

vorhanden. Man kann dieselbe Gewichtsmenge Stikstoffoxyduls pumpen, wie bei der

Kohlensäure. Die Ausströmungs-Oeffnung muß jedoch beim Stikstoffoxydul

viel kleiner seyn, weil sonst durch die Menge des sich bildenden Gases das

flüssige Stikstoffoxydul mechanisch mit herausgerissen würde, weßhalb man die

zweite Spize anzuschrauben hat.

Zu allen Abkühlungs-Versuchen dürfte flüssiges Stikstoffoxydul bei weitem

vorzuziehen seyn, indem es einerseits eine viel niedrigere Temperatur hat und es

sich wegen seiner flüssigen Form viel besser hiezu eignet und andererseits viel

länger anhält als das Gemenge von fester Kohlensäure mit Aether.

Aufstellung des

Apparats.

Bei einiger Geschiklichkeit oder mit Hülfe eines Maschinisten wird es leicht

seyn, die Compressionspumpe zusammenzustellen, vom Staub und etwa vorhandenen

Rost zu reinigen, die Bewegungen, Kolbenstange und Stiefel einzuöhlen und die

betreffenden Schrauben so anzuziehen, daß die Pumpe einen ruhigen Gang hat.

Vorzüglich hat man darauf zu sehen, daß die Stopfbüchse unten am Stiefel

luftdicht schließt, damit nicht beim Pumpen atmosphärische Luft eingesogen wird.

Man bewerkstelligt dieß dadurch, daß man dieselbe fest mit der Hand anschraubt,

was auch während des Pumpens zuweilen zu geschehen hat. Sollte es nöthig werden

ein neues Leder auf die Kolbenstange zu befestigen, so schraube man die

Stopfbüchse, so wie die Mutter, mit welcher die Kolbenstange an die Führung der

Pumpe befestigt ist, ab, nehme dieselbe aus dem Stiefel, verwechsle das alte

Leder mit einer neuen Kappe und fiele die Kolbenstange von unten in den Stiefel,

jedoch so, daß sich keine Falten bilden, weßhalb der Stiefel auch unten

erweitert ausgedreht ist, schraube die Stopfbüchse wieder an und befestige die

Kolbenstange wie früher an die Führung.

Die Befestigung des Saugrohrs an den Stiefel ist, wenn es nöthig wäre dasselbe

ab- und anzuschrauben, so vorzunehmen, daß die conische Schraube sich

beim Anschrauben in das conische Loch des Stiefels genau einpaßt.

Jeder Recipient ist auf 150 Atmosphären probirt, weßhalb sie ohne alle Gefahr

benuzt werden können, indem die Kohlensäure nur 40–50, das

Stikstoffoxydul 50–60 Atmosphären zum Flüssigwerden erfordert.

Tafeln