| Titel: | Ueber die Anwendung der erhizten Luft als Triebkraft; von Werner Siemens, Lieutenant in der königlich-preußischen Artillerie. |

| Autor: | Dr. Ernst Werner Siemens [GND] |

| Fundstelle: | Band 97, Jahrgang 1845, Nr. LXXXVII., S. 324 |

| Download: | XML |

LXXXVII.

Ueber die Anwendung der erhizten Luft als

Triebkraft; von Werner

Siemens, Lieutenant in der koͤniglich-preußischen

Artillerie.

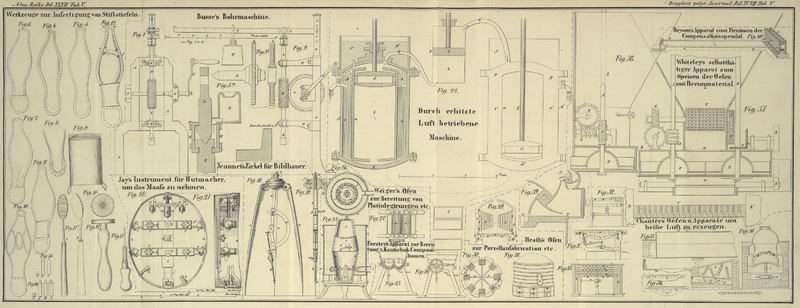

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Siemens's, über die Anwendung der erhizten Luft als

Triebkraft.

In England erregt jezt eine Maschine die durch erhizte Luft betrieben wird und seit

einiger Zeit mit dem größten Erfolg in Dundee in Thätigkeit ist, viel Aufsehen. Da

dieselbe viel einfacher ist als eine Dampfmaschine, einen weit kleineren Raum

einnimmt und nur eine verhältnißmäßig sehr unbedeutende Menge Brennmaterial

verbraucht, so verdient sie mit Recht die größte und allgemeinste

Berüksichtigung.

Der Gedanke die große Kraft, mit der eingeschlossene Luft bei ihrer Erwärmung sich

auszudehnen strebt, als Triebkraft zu benuzen, ist nicht neu. Die Aufmerksamkeit der

Techniker mußte auch um so mehr dadurch auf sie gelenkt werden, daß der theoretische

Nuzeffect einer bestimmten Wärmemenge, zur Erhizung der Luft verwandt, fast dreimal

so groß ist als wenn sie zur Erzeugung von Wasserdämpfen diente. Daß die Aussicht

auf eine so bedeutende Ersparung an Brennmaterial bisher dennoch keine brauchbare,

durch erhizte Luft bewegte Maschine hervorzurufen vermochte, mag wohl seinen Grund

hauptsächlich in den Schwierigkeiten finden, die mit der hiebei erforderlichen

schnellen Erwärmung und Wiederabkühlung einer beträchtlichen Luftmenge verknüpft

schienen.

Ueber die Art wie dieß bei der obenerwähnten Maschine geschieht, und wie die Maschine

durch eine solche Temperaturveränderung der Luft bewegt wird, habe ich eine kurze

briefliche Mittheilung aus England erhalten. Da mir indeß leider alle Angaben über

die specielle Construction der Maschine fehlen, so kann die Zeichnung Fig. 22 auch

keineswegs als eine Abbildung derselben angesehen werden. Sie soll nur als Anhalt

dienen, um das ihr zum Grund liegende Princip möglichst anschaulich machen zu

können.

Im Wesentlichen besteht die Maschine aus drei geschlossenen, oben mit Stopfbüchsen

versehenen Cylindern A, A' und B. Die in den Cylindern A und A' eingeschlossene und beliebig, aber in beiden

gleichmäßig comprimirte Luft wird abwechselnd erwärmt und wieder abgekühlt. Dadurch

wird ihre Spannkraft in entsprechendem Mach vermehrt und vermindert und mit dem

Druk, der aus der Differenz der gleichzeitig in beiden Cylindern obwaltenden

Spannungen sich ergibt der Kolben im Cylinder B

bewegt.

Im Innern eines jeden der beiden Cylinder A und A' befindet sich ein zweiter kleinerer Cylinder a, a', in welchem sich ein Kolben b, b' auf und nieder bewegt. Dadurch entstehen also Doppelcylinder,

zwischen deren Wänden sich ein freier Raum befindet. Im oberen und unteren Boden der

inneren Cylinder sind Oeffnungen c und d angebracht, vermittelst welcher die in ihnen

eingeschlossene Luft mit der zwischen den Wänden der Doppelcylinder befindlichen

frei communiciren kann. Wird nun der Kolben b

niederbewegt, so muß die unter ihm befindliche Luft aus der Oeffnung d entweichen, zwischen den Wänden beider Cylinder

hinaufsteigen und durch die Oeffnung c in den innern

Cylinder zurükkehren, um den leerwerdenden Raum über dem Kolben einzunehmen. Bewegt

sich der Kolben dagegen wieder aufwärts, so muß sie denselben Weg in umgekehrter

Richtung durchlaufen, um wieder unter jenen zu gelangen. Der Raum zwischen den

Wänden beider Cylinder – durch den also die gesammte im inneren Cylinder

enthaltene Luftmenge bei jedem Kolbenhube hindurchströmen muß, ist größtentheils

durch ein System von guten Wärmeleitern o ausgefüllt,

durch welches sie gezwungen wird, auf ihrem Weg mit einer großen wärmeleitenden

Fläche in Berührung zu treten. Hiezu würden sich wohl am besten dünne, in

concentrischen Lagen, mit geringem Abstand von einander den Raum zwischen beiden

Cylindern ausfüllende Kupferbleche eignen. Der Boden der beiden äußeren Cylinder A und A' wird durch eine

Feuerung erhizt, die Deke derselben dagegen durch ein darüber angebrachtes

Wasserbehältniß abgekühlt. Von diesem geht ein Schlangenrohr g aus, welches den oberen Theil des Zwischenraums zwischen beiden

Cylindern in engen Windungen ausfüllt und stets von kaltem Nasser durchflossen

wird.

Wird nun der Kolben b niederbewegt, so erhizt sich die

Luft beim Hinwegstreichen über dem heißen Boden. Sie muß aber diese Wärme an die

Metallbleche abgeben, zwischen denen sie in sehr dünnen Schichten hindurchzugehen

genöthigt ist. Der geringe Ueberrest derselben, den sie noch behalten hat wenn sie

hindurch ist, wird ihr durch das Schlangenrohr und die kalte Deke entzogen. Sie

gelangt also vollkommen abgekühlt in den innern Cylinder. Wird der Kolben nun wieder

aufwärts bewegt, so muß sie von Neuem zwischen den vorhin erwärmten Metallblechen,

aber in umgekehrter Richtung hindurchgehen. Sie trifft dabei während ihres Laufs auf

immer wärmere Schichten und gelangt, durch die nahe Berührung mit denselben schon

ziemlich erwärmt, über dem erhizten Boden an, von dem sie einen abermaligen Zuschuß

an Wärme erhält. Durch mehrmaliges Auf- und Niederbewegen des Kolbens b wird nun bald ein constantes Temperaturverhältniß der Bleche und

der über und unter jenem befindlichen Luft herbeigeführt werden. Die heiße Luft gibt

dann bei ihrem Hinaufsteigen gerade so viel Wärme an die Bleche ab, wie sie bei dem

darauf folgenden Hinabgehen wieder von denselben aufnimmt. Durch die Feuerung ist

also keineswegs die gesammte zur jedesmaligen Erwärmung der abgekühlten Luft

erforderliche Wärmemenge herzugeben, sondern nur der kleine Theil derselben, der

durch das Röhrensystem verschlukt und durch Leitung etc. verloren gegangen ist.

Von der Deke der beiden Cylinder A und A' gehen zwei Röhren k und

k' nach dem oberen und unteren Ende des Cylinders

B. Der in diesem befindliche Kolben i muß daher durch die Spannkraft der in A. eingeschlossenen Luft in die Höhe, durch die der im

Cylinder A' befindlichen niedergedrükt werden. Gesezt

nun der Kolben b wäre an dem höchsten, der Kolben b' dagegen am tiefsten Punkt seines Laufs angekommen und

die Erhizung der Luft im Cylinder a betrüge ungefähr

230° C., so würde ihre Spannkraft dadurch verdoppelt seyn. Waren also z.B.

die Cylinder mit Luft von sechsfacher Dichtigkeit gefüllt, so würde jezt die in A enthaltene den Kolben i

mit zwölf Atmosphären in die Höhe, die in A' enthaltene

ihn dagegen mit sechs Atmosphären niederdrüken. Er würde also mit einer dem Druk von

sechs Atmosphären entsprechenden Kraft aufwärts bewegt. Wird nun die Auf- und

Niederbewegung der Kolben b und b' so durch die Maschine selbst bewerkstelligt, daß b und b' ihren Hub vollendet haben, wenn i seinen halben Lauf zurükgelegt hat, so wird die den

lezteren bewegende Kraft stets ihr maximum erreicht

haben, wenn seine Bewegung am schnellsten ist. Hat er hingegen seinen Wendepunkt

erreicht, so sind b und b'

in der Mitte ihres Laufs angekommen. Die in den Cylindern A und A' enthaltene Luft ist dann halb erwärmt

und halb abgekühlt, und ihre Spannkraft daher in beiden gleich. Der Kolben i kann demzufolge mit Hülfe des Schwungrads seinen

todten Punkt überwinden, ohne daß eine einseitig auf ihn wirkende Kraft ihn daran

hindert. Da aber mit dem Beginn seiner Bewegung in entgegengesezter Richtung, durch

die gleichzeitige Fortbewegung der Kolben b und b' auch die Triebkraft wieder entsteht und in sehr

raschem Verhältniß zunimmt, so ist der Fortgang der Maschine gesichert, ohne daß es

nöthig wäre durch Ventile oder Schieber die Einströmung der Luft in den

Triebcylinder zu reguliren.

Da in den oberen Theil der Cylinder A und A' und mithin auch in den Triebcylinder B nur immer kalte Luft gelangen kann, so muß auch die

Dichtung der Stopfbüchsen und des Kolbens i sehr

vollkommen, selbst bei noch höheren Spannungen wie hier angenommen ist, hergestellt werden können.

Dazu kommt noch, daß sich erfahrungsmäßig gegen Luft weit besser dichten läßt als

gegen Dampf. Für die Kolben b und b' würde ein

vollkommen luftdichter Gang, der hohen Temperatur der unter ihnen befindlichen Luft

wegen, weit schwieriger herzustellen seyn. Für diese ist aber ein solcher gar nicht

erforderlich, da der Unterschied in der Spannung der über und unter ihnen

befindlichen Luft nur immer sehr gering, nämlich dem Widerstand entsprechend seyn

kann, der durch das Hindurchtreiben derselben durch die zwischen den Blechen und

Röhren ihnen gelassenen Zwischenräume hervorgerufen wird. Diese Kolben müßten indeß

hohl und mit schlechten Wärmeleitern ausgefüllt seyn, damit sie der über ihnen

befindlichen kalten Luft nicht durch Leitung eine beträchtliche Wärmemenge zuführen

können. Die dennoch durch die Stopfbüchsen entweichende Luft kann leicht durch

stetes Nachpumpen ersezt werden.

Es würde theoretisch richtiger seyn, den Cylinder B stets

mit heißer Luft zu füllen, doch wird der obenerwähnte, mit der Anwendung der kalten

Luft verbundene Vortheil der besseren Dichtung, gewiß unter allen Umständen

wichtiger seyn, als der daraus hervorgehende Nachtheil der unnöthigen Vergrößerung

der Cylinder A und A' und

der durch diese herbeigeführten geringen Vermehrung des zur Erzielung derselben

Triebkraft erforderlichen Brennmaterials. Daß der Verbrauch des lezteren aber bei

dieser Maschine nur sehr gering seyn kann im Vergleich mit dem zur Heizung einer

Dampfmaschine von gleicher Kraft erforderlichen, wird aus dem bisher Gesagten schon

hinlänglich klar geworden seyn. Die obenerwähnte Maschine in Dundee bestätigt dieß

auch vollkommen. Sie arbeitet mit 26 Pferdekräften und macht 30 Umgänge in der

Minute. Dabei verbraucht sie 5 Pfd. Kohlen, während die früher dort aufgestellte,

gleich starke Dampfmaschine 26 Pfd. consumirt. Da indeß die Wärme der dort auf

300° C. erhizten Luft so vollständig durch das System der Wärmeleiter

absorbirt wird, daß sie nur noch um 3° wärmer seyn soll als das Kühlwasser,

wenn sie bis zu den mit diesem angefüllten Röhren gelangt ist, und da also die

Feuerung die Luft auch dem Anschein nach nur um dieselbe geringe Anzahl von Graden

zu erwärmen brauchte, so ist dieser Verbrauch an Brennmaterial immer noch

unverhältnißmäßig groß. Dieß hat aber seinen Grund in der bei der Construction der

Maschine wahrscheinlich nicht berüksichtigten Eigenschaft der Luft, sich bei ihrer

Verdichtung zu erhizen. Wenn nämlich die in a

befindliche erhizte Luft den Kolben im Cylinder B

hinauftreibt, so muß sie diesen ausfüllen. Dadurch wird ihre Dichtigkeit aber

vermindert und demzufolge auch ihre Temperatur. Die hiedurch gebundene Wärme kann

von den Blechen nicht absorbirt werden; sie gelangt daher mit der abgekühlten Luft in den Cylinder

a zurük und wird hier dadurch wieder frei, daß durch

die Niederbewegung des Kolbens i das frühere

Dichtigkeitsverhältniß wieder hergestellt wird. Die hiedurch schon beträchtlich

erwärmte Luft muß aber erst zwischen den Windungen des Schlangenrohrs hindurchgehen,

ehe sie durch die Metallbleche von Neuem erhizt werden kann. Die gesammte

freigewordene Wärmemenge wird daher von dem kalten Wasser verschlukt und muß also

durch die Feuerung ersezt werden. Dieser beträchtliche Wärmeverlust ließe sich aber

größtentheils sehr leicht dadurch vermeiden, daß man den Weg der Luft durch Ventile

so regulirte, daß sie nur einmal, nämlich bei ihrem Hinaufsteigen, durch das

Röhrensystem hindurchzugehen brauchte, bei ihrer Rükkehr hingegen dasselbe umginge,

und sogleich, also in schon erwärmtem Zustand, die Bleche Passiren müßte. Hiedurch

bliebe der größte Theil der wieder freigewordenen Wärme in Thätigkeit und der

Brennmaterialverbrauch ließe sich demzufolge noch bedeutend vermindern.

Gänzlich läßt sich dieser Wärmeverlust aber hiedurch doch nicht beseitigen, da durch

die höhere Temperatur der nun direct zu den Blechen geführten Luft, dieser die

Fähigkeit genommen ist die obern Theile der Bleche vollständig abzukühlen. Sie kann

daher auch ihrerseits beim Zurükgehen nicht vollständig wieder von denselben

abgekühlt werden, und muß den Temperaturüberschuß, der ihr dadurch verbleibt, jezt

an die Röhren abgeben. Ferner muß die durch Leitung fortwährend in den Blechen und

Cylinderwänden in die Höhe geführte Wärme von dem Kühlwasser fortwährend absorbirt

und daher durch die Feuerung ersezt werden. Wenn diese nothwendig zu ersezende

Wärmemenge auch in Vergleich zu derjenigen, welche eine Dampfmaschine erfordert, nur

sehr unbedeutend zu nennen ist, so ist sie doch groß genug, um den Gedanken

zurükzudrängen, sie durch die Maschinenkraft selbst, z.B. durch Reibung oder stetes

Hineinpumpen von Luft in die unteren und Entweichenlassen derselben aus den oberen

Theilen der Cylinder A und A' ersezen zu können.

Anstatt der atmosphärischen Luft könnte man auch jede andere Gasart zum Betrieb der

Maschine anwenden. Man würde dadurch noch den bedeutenden Vortheil erzielen können,

die Oxydation der unteren erhizten Theile der Cylinder A

und A', im Innern wenigstens, gänzlich zu verhindern.

Dieß wäre z.B. dadurch schon ohne große Schwierigkeiten zu erreichen, daß man die

zur ersten Füllung und zum späteren Nachpumpen bestimmte Luft aus derjenigen

schöpfte, welcher bereits durch das Brennmaterial der größte Theil ihres Sauerstoffs

entzogen ist und selbige noch, um sie gänzlich davon zu befreien, durch glühende

Eisenbleche strömen ließe.

Daß sich bei der Ausführung einer solchen Maschine noch Schwierigkeiten aller Art

einfinden werden, ist, wie bei jeder neuen Lache so auch hier, vorauszusehen. Auch

an Widersachern aller Art wird es nicht fehlen! Mögen aber die zu besiegenden

Schwierigleiten auch Anfangs noch so groß erscheinen, die mit so reichen

Hülfsmitteln begabte Technik unserer Tage hat deren schon größere zu überwinden

gewußt! Die theoretische Grundlage der Maschine liegt zu klar vor Augen, als daß

sich begründete Zweifel gegen ihre Richtigkeit erheben könnten, und durch die

Erfahrung ist bereits glänzend erwiesen, daß kein verstekter Fehler in der Rechnung

vorhanden seyn kann, der den aus ihr gefolgerten Effect vernichten könnte. Wenn man

aber bedenkt, welch ungemeinen Aufschwung Industrie und Verkehr durch eine so

bedeutende Verminderung des Preises der Arbeitskraft, wie sie hier in Aussicht

steht, nehmen müßten, und welcher Gewinn der gesammten Menschheit aus einer

jedenfalls sehr beträchtlichen Verminderung des Verbrauchs an Brennmaterial

erwachsen würde, so wird man nicht umhin können diese Erfindung für eine der

bedeutsamsten unserer Zeit zu erklären, und in den Wunsch mit einzustimmen, daß man

dieselbe bald, besonders aber in Deutschland, wo ihre Benuzung durch kein

Privilegium beschränkt ist, mit aller Kraft ergreifen und ins Leben führen möge, um

so wohlbegründete Aussichten auf einen neuen großartigen Fortschritt baldmöglichst

zu verwirklichen!

Tafeln