| Titel: | Ueber das offene Manometer des Hrn. Richard; ein der Société d'Encouragement von Hrn. Le Chatelier erstatteter Bericht. |

| Fundstelle: | Band 97, Jahrgang 1845, Nr. CI., S. 401 |

| Download: | XML |

CI.

Ueber das offene Manometer des Hrn. Richard; ein der Société d'Encouragement von Hrn. Le Chatelier erstatteter

Bericht.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Jun. 1845, S. 223.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Le Chatelier, über Richard's offenes Manometer.

Das Instrument des Hrn. Richard, welches man offenes Manometer mit reducirter Queksilbersäule

nennen könnte, ist auf ein längst bekanntes und schon früher angewandtes Princip

gegründet, nämlich auf das Theilen der Queksilbersäule in mehrere umgekehrte Heber,

die durch andere Heber, welche mit Wasser gefüllt sind, wieder vereinigt werden.

Drükt nun bei einem ähnlichen System der Dampf oder eine andere Flüssigkeit auf die

erste Säule, so senkt sich das Queksilber zu gleicher Zeit in allen Röhren, und

tritt dann mit der Dampfspannung wieder ins Gleichgewicht, wenn die Summe aller

Niveauunterschiede gleich ist der Höhe der Queksilbersäule in einem gewöhnlichen

offenen Manometer, welche dem nämlichen Dampfdruk das Gleichgewicht hielte.

Haben alle Röhren des Systems gleichen Durchmesser, so senkt sich in allen das

Queksilber um gleichviel, und zwar ist die Größe dieser Senkung gleich der Höhe der

Queksilbersäule in einem gewöhnlichen offenen Manometer, dividirt durch die Anzahl

der umgekehrten Heber.

Vermehrt man also die Anzahl der Heber, so kann man die Höhe der Queksilbersäule,

welcher ein Atmosphärendruk entspricht, beliebig reduciren. Wird der Apparat von

Schmiedeisen gemacht, was der Dauerhaftigkeit wegen unumgänglich nothwendig ist, so

kann man die Bewegung des Queksilbers mittelst eines Schwimmers sichtbar machen,

oder man macht noch besser den lezten Heberarm von Glas und befestigt hinter

demselben eine eingetheilte Scala. Diese Art offener Manometer wurde schon früher in

mehreren Fällen angewandt, vorzüglich von Hrn. Trimot, der sie an den Kesseln von Dampfschiffen

anbrachte; ihr Gebrauch wurde aber nicht allgemein. Hr. Richard nahm sich vor, die Construction dieses

Instruments so zu

vervollkommnen, daß es für die Praxis allen Bedürfnissen entspricht. Diesen Zwek hat

er auch vollkommen erreicht; denn sein Instrument kann eben so gut bei feststehenden

Dampfmaschinen, als bei Schiffsmaschinen, namentlich auch bei Locomotiven angewandt

werden.

Hr. Richard versah bereits in

Lyon und der Umgegend eine große Anzahl von Dampfkesseln mit diesem Instrument, und

zwar sowohl bei den Dampfschiffen der Rhône und der Saône, als auch an

den Locomotiven der Eisenbahn nach St.- Etienne.

Der Körper des Manometers besteht aus einer hohlen eisernen Röhre von kleinem

Durchmesser, welche in Form einer länglichen Spirale gewunden ist, wodurch der Raum,

den sie einnimmt, beträchtlich verringert wird. Das Manometer für Locomotiven

besteht aus einer Röhre von 5 Millimeter innerem Durchmesser, und hat in einem

Kästchen von 5 Decimeter Höhe, 2 Decimeter Tiefe und 1 Decimeter Breite Plaz. An

jedem doppelten Heber ist auf der Höhe, bis zu welcher die Queksilbersäulen steigen

dürfen, eine Oeffnung angebracht, welche durch eine conische Schraube wieder

verschlossen wird. Eine ähnliche Oeffnung, die gerade so verschlossen ist, ist am

oberen Ende eines jeden Hebers angebracht, und der lezte Heberarm besteht aus einer

Glasröhre, welche genau denselben Durchmesser wie die eiserne Röhre hat. Der Druk

des Dampfs wirkt auf die erste Queksilbersäule mittelst einer Wassersäule, an deren

unterem Ende ein Hahn angebracht ist, den man von Zeit zu Zeit öffnet, um alle

Unreinigkeiten, welche sich in der Wasserröhre gesammelt haben können, zu

entfernen.

Um das Instrument zu füllen, nimmt man die Schrauben an der Seite heraus und gießt

durch die Oeffnung Queksilber in jeden Heber, bis er zur Oeffnung gefüllt ist.

Hierauf verschließt man die Oeffnungen wieder durch die Schrauben, und gießt durch

die Oeffnungen oben an jedem Heber Wasser in dieselben, bis sie vollständig gefüllt

sind. Diese sinnreiche Einrichtung gestattet das Instrument schnell und sicher zum

Gebrauch herzurichten, oder es wieder zu justiren, wenn es in Folge eines Stoßes

oder wegen Wasserverlust in Unordnung gekommen seyn sollte. Die Scala ist mittelst

Stellschrauben so befestigt, daß man, ohne das ganze Instrument zu untersuchen, die

Anzeigen rectificiren kann, indem man den Nullpunkt derselben mit dem Niveau der

Queksilbersäule zusammenstellt. Dieß ist bisweilen nothwendig, entweder weil sich

die Säule ausgedehnt hat oder auf andere Weise das Instrument etwas in Unordnung

kam. Ueber der Glasröhre befindet sich noch eine gekrümmte eiserne Röhre, welche mit einem

Reservoir endet, worin sich das Queksilber sammelt, wenn es durch zu schnelles

Einlassen von Dampf aus dem Instrument geschleudert wurde. Das so construirte

Instrument kann unmittelbar graduirt werden, wie ein gewöhnliches offenes Manometer,

ohne daß Vergleichungen nothwendig wären. Der Genauigkeit wegen kann man auch noch

das Gewicht der Wassersäulen in Rechnung bringen, welches jedoch nur einen sehr

unbedeutenden Einfluß hat. Es scheint uns, daß dieses Instrument von großer

Wichtigkeit ist, besonders für Locomotiven und Schiffsmaschinen mit Hochdruk, für

welche bisher noch ein guter Anzeiger des Dampfdruks fehlte.

Die Anzahl der von Hrn. Richard

ausgeführten Manometer beläuft sich schon auf 261, nämlich für feststehende

Maschinen 220, für Schiffsmaschinen 30, für Locomotiven 11; gegen 200 sind für

verschiedene Etablissements noch bestellt.

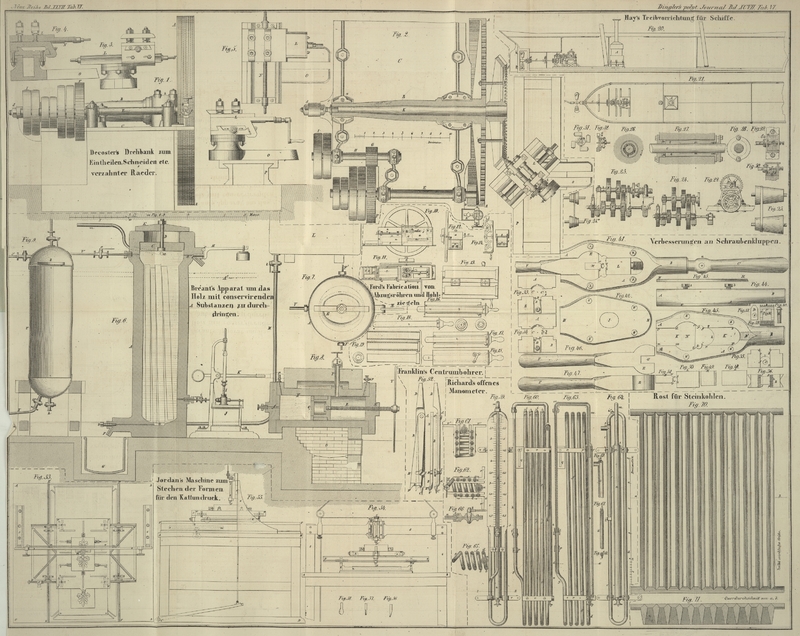

Beschreibung des offenen Manometers. – Fig. 59 stellt

das vollständig zusammengesezte Manometer von der Seite gesehen dar, an welcher sich

die Scala befindet; leztere ist so angebracht, daß man sie beständig im Auge

behalten kann.

Fig. 60 ist

eine Seitenansicht, senkrecht auf Fig. 59.

Fig. 61

horizontaler Durchschnitt nach der Linie 1–2.

Fig. 62

anderer horizontaler Durchschnitt nach der Linie 3–4.

Fig. 63

verticaler Durchschnitt durch die Mitte des Apparats.

Fig. 64

Ansicht von hinten, also der Ansicht Fig. 59

entgegengesezt.

Fig. 65

horizontaler Durchschnitt nach der Linie 5–6.

Fig. 66

Durchschnitt der Dampfzulassungsröhre und des Hahnes.

Das Instrument wird mit dem Dampfkessel durch eine kupferne Röhre a, Fig. 66, in Verbindung

gesezt, welche mit einem Hahn bversehen ist, mittelst

dessen man die Verbindung beliebig unterbrechen kann. Ist dieser Hahn offen und der

Kessel in Thätigkeit, so tritt der Dampf durch ersteren in die verticale Röhre c, deren oberer Theil, welcher einen größeren

Durchmesser hat und mit Wasser gefüllt ist, auf den unteren mit Queksilber gefüllten

Theil aufgeschraubt ist.

Diese Röhre, welche unten, wie Fig. 64 zeigt, gebogen

ist, geht wieder in die Höhe und bildet den zweiten Arm d, der oben wieder umgebogen ist und den dritten Arm e bildet, welcher eben so hoch wie der erste in die Höhe

steigt, dann mit dem vierten Arm f vereinigt ist, und so

fort bis zum sechsten Arme g Dieser leztere erhebt sich

nicht ganz bis zur halben Höhe des Instruments, wo er etwas gebogen ist und sich an

die Glasröhre anschließt, welche dazu dient den Dampfdruk anzuzeigen.

Nimmt man nun an, daß jeder Arm der gekrümmten Röhre bis zur Mitte mit Queksilber

gefüllt ist, während der obere Theil voll Wasser oder einer anderen Flüssigkeit ist,

und läßt man dann Dampf von mehr als einfacher Atmosphärenspannung in die erste

Röhre treten, so wird das Queksilber des ersten Arms zum Theil in den zweiten Arm

treten, oder das Niveau wird nothwendig sich eben so hoch über die mittlere Stellung

erheben, als es im ersten Arm unter die mittlere Stellung gefallen ist; und da durch

das eingeschlossene Wasser eine Verbindung zwischen dem zweiten und dritten Arm

hergestellt ist, so wird in diesem das Queksilber sich senken müssen und zum Theil

in den vierten Arm übergehen und so fort, so daß die Summe der Niveauunterschiede in

allen Röhren die Höhe der Queksilbersäule angeben wird, welche dem Dampfdruk in dem

Kessel, über dem einfachen Atmosphärendruk, das Gleichgewicht hält.

Um das Instrument mit Queksilber und Wasser füllen zu können, wurde oben an jeder

Röhrenwindung ein ausgebohrter Ansaz angebracht, welcher durch eine Schraube i, Fig. 60 und 64, wieder

luftdicht zugeschraubt ist; zwischen den Schraubenkopf und den Ansaz wird deßhalb

ein Lederscheibchen gelegt, welche Einrichtung aus Fig. 67 ersichtlich ist.

Nimmt man die Schrauben weg, so kann man Queksilber und Wasser in die Röhren

eingießen.

Eine conische Schraube j, Fig. 68, die mitten an

jedem Heberarm angebracht ist, dient um zu erkennen, wann die Röhre halb voll

Queksilber ist. Sind diese Schrauben abgenommen, und das Queksilber fließt aus den

kleinen Oeffnungen, welche sie verschließen, so sind die Röhren hinlänglich gefüllt.

Hierauf werden sie wieder zugeschraubt und die Röhren dann ganz mit der gehörigen

Flüssigkeit gefüllt.

Der obere Theil der ersten Röhre c trägt einen kleinen

Ellenbogen, woran der Hahn b befestigt wird, der sich an

der Communicationsröhre mit dem Kessel befindet und durch eine Schraube mit Mutter

k, Fig. 66, mit derselben

verbunden ist.

Der obere Theil des lezten Röhrenarms g, welcher schwach

gekrümmt ist, um ihn vor das Instrument vortreten zu machen, nimmt eine Glasröhre

h auf, die gut darauf befestigt ist, wie aus dem

Durchschnitt Fig.

63 zu ersehen ist. Außen auf die Röhre g ist

ein Gewinde geschnitten, über welches eine Mutter l

paßt, die die Glasröhre umgibt und den Verschluß dadurch hervorbringt, daß sie auf

eine Lederscheibe drükt. Das obere Ende der Glasröhre ist eben so mit der krummen

Röhre m vereinigt, welche die Verbindung zwischen derselben und dem

Queksilberreservoir n herstellt. Die Glasröhre kann sich

auf diese Weise der Länge nach ausdehnen, ohne daß ihre Verbindungsstellen dadurch

undicht würden.

Die Reservoirröhre n hat einen viel größeren Durchmesser

als die anderen, weil sie das Queksilber aufnehmen muß, welches durch einen zufällig

eingetretenen zu großen Druk im Kessel oben aus der Blasrohre ausgetrieben werden

könnte. Durch eine Schraube und Mutter ist die krumme Röhre m mit der Reservoirröhre n verbunden, wie aus

Fig. 63

ersichtlich ist.

Auf jeder Seite der Glasröhre ist eine doppelte, graduirte Scala o angebracht, welche die Theilung für ganze und zehntels

Atmosphären und nach Bedürfniß die dem Druk entsprechenden Temperaturgrade enthält.

Diese doppelte Scala ist unten an einem eisernen oder kupfernen Bügel p fest, welcher den eisernen Röhrenarm g umfaßt. Die Scala ist oben mit zwei Lappen mit

Schlizen q versehen, welche sie mittelst der Schrauben

q', q' mit den Trägern r

vereinigen. Diese Schlize gestatten die Scala genau in die gehörige Lage zu bringen.

Die Scala ist deßwegen beweglich, um den Unterschied in der Ausdehnung des

Queksilbers und Wassers in Folge der Temperaturveränderungen, deßgleichen den

Unterschied des Druks, welcher durch die Wassersäulen oder den condensirten Dampf

verursacht wird, compensiren zu können.

Man kann das Instrument selbst justiren, indem man den Hahn b Meßt und die Schraube s, Fig. 64 und 69, welche die

erste Wasserröhre c verschließt, losschraubt. Beide

Enden des Manometers werden so der Einwirkung der äußeren Luft ausgesezt.

Nachdem man nun den Nullpunkt der Scala nach dem Queksilberniveau gestellt hat,

bringt man die Schraube s wieder an ihren Plaz, und das

Instrument ist mit aller nur wünschenswerthen Genauigkeit regulirt.

Die Röhrenarme sind unter sich durch Bügel r, r

vereinigt. Vier dieser Bügel r', r'

Fig. 61 und

62, sind

in den Winkel gebogen und werden entweder an ein Brett oder an eine Mauer, oder eine

verticale Kesselwand befestigt. Um die Reservoirröhre n

dauerhaft zu befestigen, ist sie oben mit zwei kleinen Vorsprüngen t versehen, welche in Einschnitte passen, die in den

oberen Bügeln r, r angebracht sind, wie aus Fig. 64

ersichtlich ist. Unten ist sie mit einer kleinen Schraube u versehen, welche sie mittelst einer Mutter v

fest mit der Querplatte x verbindet. Es ist nun leicht

einzusehen daß, wenn die Vorsprünge t in den

Einschnitten liegen und die Schraube u durch die Platte

geht, nach dem Anziehen der Mutter v die Reservoirröhre

sich nicht verrüken

kann. Oben an der Röhre n wurden kleine Oeffnungen y, y angebracht, damit die Luft in das Instrument

eindringen kann.

Der Erfinder brachte in der Mitte der ersten Röhre c eine

Schraube mit vierekigem Kopfe z an, welche das Innere

der Röhre zu reinigen gestattet. Will man dieses thun, so schraubt man diese

Schraube heraus und öffnet den Hahn b ein wenig, um

Dampf einzulassen, welcher, indem er durch das Wasserreservoir streicht, dasselbe in

wenigen Augenbliken vollkommen reinigt.

Tafeln