| Titel: | J. V. Albert's neuer Lichtmeßapparat (Photoskop); beschrieben und mitgetheilt von E. W. Finck, Mechaniker. |

| Autor: | E. W. Finck |

| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. IX., S. 20 |

| Download: | XML |

IX.

J. V. Albert's neuer Lichtmeßapparat

(Photoskop); beschrieben und mitgetheilt von E. W. Finck, Mechaniker.

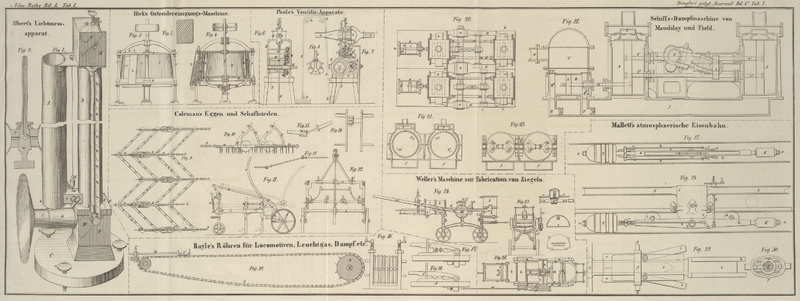

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Albert's neuer Lichtmeßapparat.

So wie in diesem gemeinnützigen Journal sind auch in anderen wissenschaftlichen

Zeitschriften häufig Abhandlungen über Lichtmessung (Photometrie) erschienen und

verschiedene zu diesem Zweck construirte Apparate beschrieben worden; stets von

neuem ist aber auch auf die Mangelhaftigkeit und Unzweckmäßigkeit aller seither

bekannt gewordenen Photometer hingewiesen.

Unter diesen Verhältnissen ist jeder Schritt vorwärts von hohem Interesse, und dem

Einsender ist es um so mehr erfreulich, durch die Güte des Hrn. J. V. Albert in Frankfurt a. M., der ihm von seiner Erfindung

beliebigen Gebrauch zu machen gestattete, in den Stand gesetzt zu seyn, die

Beschreibung eines neuen Lichtmeßapparats (Photoskop) nebst erläuternder Zeichnung

der Oeffentlichkeit übergeben zu können, welcher bei großer Einfachheit viele der

oft beklagten Schwierigkeiten zu lösen geeignet erscheint. Die Anwendbarkeit dieses

Photoskops ist eine sehr umfassende, da dasselbe sowohl zur Vergleichung mehrerer

Lichtstammen und beleuchteter Flächen, der Leuchtkraft verschiedener Gasarten, zum

Erkennen der. Intensität des Lichts bei Anfertigung von Daguerre'schen Bildern und

anderen Photographien dienen kann, als auch zu astronomischen und meteorologischen

Zwecken, indem durch dasselbe die Möglichkeit gegeben ist, die Lichtstärke von

Sternen verschiedener Größe, die Intensität des Sonnenlichts zu verschiedener

Jahreszeit und in verschiedenen Tagesstunden, den Grad der Verminderung desselben

durch Bewölkung und Nebel, die Leuchtkraft des Mondes in seinen verschiedenen

Phasen, die Abnahme des Lichts bei Sonnen- und Mondfinsternissen etc. durch

absolute Messung mit Genauigkeit zu ermitteln.

Die Ausführung dieses Instruments ist nicht schwierig; es ist leicht tragbar,

dauerhaft und keineswegs kostspielig;Der Einsender erbietet sich, die Ausführung dieses Photoskops (Scala sammt

Etui, den nöthigen Gläsern und einer hinreichenden Quantität gefärbter

Flüssigkeit) für den der Bestellung beizufügenden Betrag von 32 fl.

rheinisch zu übernehmen und ertheilt auf frankirte Anfragen unter der

Adresse: E. W. Finck, Mechaniker in Frankfurt a.

M. (Gewann V Nr. 4a) unverweilt

nähere Auskunft. auch in der Anwendung bei den verschiedenartigen Beobachtungen sind keine

Schwierigkeiten zu überwinden.

In Fig. 1 ist

die perspectivische Ansicht des Apparats in allen seinen Theilen gegeben, und zwar

in der Hälfte der wirklichen Größe. Der Apparat ist auf einem metallenen Fußgestell

C befestigt und die Horizontalstellung wird vor dem

Gebrauch jedesmal durch die drei Stellschrauben a, b und

c bewirkt; das in e

aufgehängte Senkel d muß alsdann auf dem Punkt in des

Verbindungsstücks g genau einspielen. A und B sind messingene

Röhren, im Innern gut verzinnt, die durch das Verbindungsstück g, welches durchbohrt und mit einem Hahn u versehen ist, mit einander communiciren. Das Rohr A ist unten mit einer Messingplatte bei h, das Rohr B aber bei k mit einem dünnen, sehr reinen Planglase luftdicht

verschlossen. Mit dem Messingrohr B steht außerdem eine

Glasröhre D bei i in

unmittelbarer Communication; die Scala S ist an zwei,

von den metallenen Endstücken, in welche die Glasröhre eingeschliffen ist,

ausgehende Lappen mit Schrauben befestigt. Die viereckige Platte E, welche mit dem Rohr B

fest verbunden ist, wird auf das Gehäuse F aufgesteckt

und angeschraubt. Dieses Gehäuse F enthält im Innern

einen im Winkel von 45 Graden befestigten Spiegel M. Das

Rohr G ist in die der Spiegelfläche gegenüber liegende

Wand eingeschraubt und es schiebt sich in demselben das Zugrohr l, an dessen Oeffnung ein Augenschirm befindlich. Das

Gehäuse K, welches über der Oeffnung des Rohrs B aufgesteckt wird, enthält einen Spiegel N, welcher in seiner Achse r

drehbar und ist nur an einer Seite bei s offen.

Fig. 2 ist die

Zeichnung des Verbindungsstücks g mit dem Hahn u in der wirklichen Größe und im Durchschnitt

dargestellt. Der Hahn ist auf zweifache Weise durchbohrt, so daß durch dessen

verschiedene Stellung sowohl die Communication der beiden Röhren A und B, als auch (in der

durch die Zeichnung gegebenen Stellung) der Abfluß aus der Röhre B durch die Verlängerung des Hahns u bei Absperrung der Röhre A

bewirkt werden kann.

Soll mm vermittelst dieses Apparats irgend eine Beobachtung, z.B. die Vergleichung

der Leuchtkraft zweier Gasflammen, welche in gleichem Zeitraum eine bekannte

Gasmenge verzehren, vorgenommen werden, so wird zuerst nach bewirkter

Horizontalstellung das Rohr A mit einer gleichmäßig

gefärbten Flüssigkeit angefüllt. Man sieht alsdann durch das Rohr l, welches mit einem der Sehkraft des Beobachters

entsprechenden Augenglase versehen werden kann, und gibt dem Spiegel N vermittelst der Mikrometerschraube n die zur Aufnahme des Bildes der Gasflamme nöthige Stellung,

welches dann auch in dem Spiegel M gesehen wird. Durch

Drehung des Hahns u wird nunmehr die Communication mit

dem Rohr B und der Glasröhre D hergestellt, und man läßt nun so lange von der gefärbten Flüssigkeit

langsam zufließen, bis das Licht der beobachteten Gasflamme vollkommen unsichtbar

geworden ist, worauf man durch Zurückdrehen des Hahns die Communication

augenblicklich aufhebt. Erreicht während dieses Verfahrens die Flüssigkeit in den

drei Röhren gleiche Höhe, so wird durch Nachfüllen in die Röhre A (wobei jedoch die Communication der beiden Röhren A und B zu sperren ist) der

weitere Zufluß möglich gemacht und in der vorigen Weise bis zur vollständigen

Verfinsterung fortgefahren, dann aber, wie schon bemerkt, der fernere Zufluß

sogleich gehemmt. Der Stand der Flüssigkeit in der Glasröhre D, welcher dem in der Röhre B gleich ist, wird

alsdann an der Scala S abgelesen. Diese Scala ist von

dem Glasboden der Röhre B aus bis zu dem Punkt, der den

Stand der Flüssigkeit, wo das Sonnenlicht bei vollkommen heiterem Himmel unsichtbar

wird, bezeichnet, in 100 gleiche Theile getheilt und das Ablesen von Zehnteln dieser

Scalatheile kann noch durch Schätzung geschehen. Daß man bei Bestimmung dieses

festen Punktes sowohl, als überhaupt bei Beobachtung sehr hellen Lichtes vor dem

Anfang derselben eine angemessene Menge der Flüssigkeit in die Röhre B übergehen läßt, um das Blenden des Auges zu verhüten,

muß hier noch bemerkt werden.

Wird nunmehr zur Bestimmung der Leuchtkraft der mit der ersten zu vergleichenden

Gasflamme geschritten, so wird nach vollständiger Entleerung der Röhre B (welche durch die Stellung des Hahns u, wie sie Fig. 2 zeigt, bewirkt

wird) ganz dasselbe Verfahren beobachtet, welches so eben beschrieben wurde, wobei

jedoch die Entfernung des Apparats von der beobachteten Flamme derjenigen, welche

bei der ersten Messung angenommen wurde, gleich genommen werden muß, um ein

vergleichbares Resultat zu erhalten. Der Unterschied der durch die beiden Ablesungen

erhaltenen Zahlenwerthe gibt die Verschiedenheit der Leuchtkraft beider Gasflammen

alsdann unmittelbar in Scalatheilen an. – Ob der Lichtverlust bei dem

Durchgang des Lichts durch die Flüssigkeit in jeder Höhe der nämliche ist, wäre

durch wiederholte Versuche noch zu ermitteln und im Verneinungsfall eine dieser

Verschiedenheit entsprechende Correctionstabelle nach den Ergebnissen jener

Untersuchungen leicht aufzustellen, oder aber diese Correction durch Uebertragung

auf die Theilung der Scala zu bewerkstelligen, damit diese als wirkliches Maaß der

Lichtstärke dienen kann.

Aus der gegebenen Beschreibung erhellt, daß auch eine Wiederholung der Beobachtung

– etwa durch verschiedene Personen – mit Leichtigkeit vorgenommen

werden kann, indem man die Höhe des Standes der Flüssigkeit in den Röhren B und D durch

Abfließenlassen in ein unter die Verlängerung des Hahns zu bringendes Glasgefäß

vermindert und nun das vorige Verfahren wiederholt, wodurch man in den Stand gesetzt

ist sich der Richtigkeit der gemachten Beobachtung zu versichern.

Die Aufbewahrung der Flüssigkeit nach beendigtem Gebrauche geschieht in einem durch

einen eingeschliffenen Glasstöpsel wohl verschlossenen Glase, und bei Verminderung

der Durchsichtigkeit durch längeren Gebrauch muß dieselbe durch Zusatz von reinem

Alkohol genau wieder hergestellt werden.

Die Anwendung des Apparats bei verschiedenartigen Beobachtungen ergibt sich aus der

obigen Beschreibung von selbst und es dürften deßhalb weitere Beispiele und eine

weitläuftigere Ausführung des Gegenstandes überflüssig seyn. Ebenso bedarf es wohl

kaum der Erwähnung, daß die Größe des Instruments keineswegs eine bestimmte ist, und

daß durch Vergrößerung der Dimensionen desselben auch die Genauigkeit der Ablesungen

erhöht werden kann; in den meisten Fällen dürfte jedoch die hier angenommene Größe

vollkommen ausreichen.

Tafeln