| Titel: | Ueber eine eigenthümliche Art von Centrifugalpumpe und ihre besondere Anwendung; von C. Walther, Lehrer der praktischen Mechanik und Maschinenkunde an der königl. polytechnischen Schule zu Augsburg. |

| Autor: | C. Walther |

| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. XVII., S. 84 |

| Download: | XML |

XVII.

Ueber eine eigenthümliche Art von

Centrifugalpumpe und ihre besondere Anwendung; von C. Walther, Lehrer der praktischen Mechanik und

Maschinenkunde an der königl. polytechnischen Schule zu Augsburg.

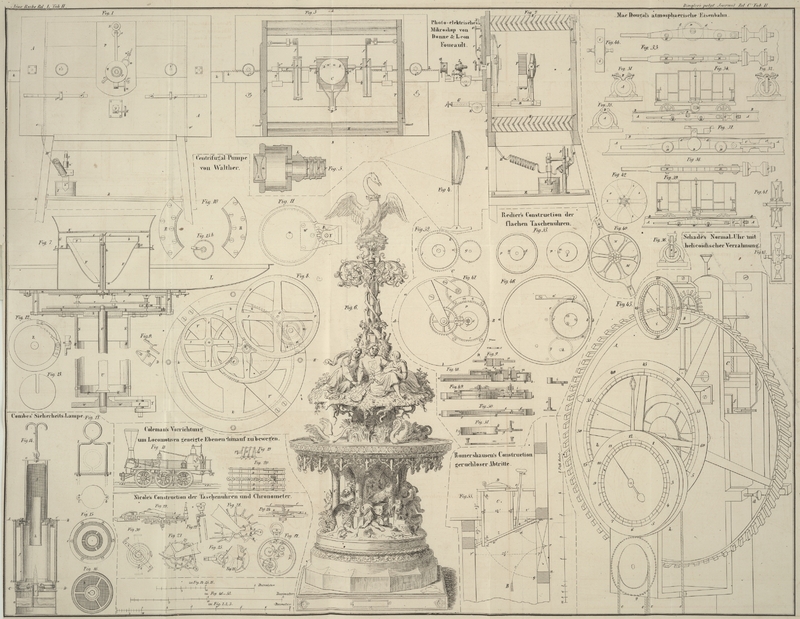

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Walther, über eine eigenthümliche Art von

Centrifugalpumpe.

Es wurde mir der ehrenvolle Auftrag, in einem größtentheils silbernen Tafelaufsatz,

welcher als Festgabe des Kreises Schwaben und Neuburg für Se. königl. Hoheit den

Kronprinzen Maximilian von Bayern bestimmt war, ein

Pumpwerk so einzurichten, daß es wenigstens während zwei Stunden ununterbrochen zwei

starke Strahlen Wasser liefere. Der Tafelaufsatz wurde von dem rühmlichst bekannten

Künstler Hrn. Neureuther in München entworfen und seiner

Güte verdanke ich es, der nachfolgenden Beschreibung des ausgeführten Uhrpumpwerkes

auch eine Skizze des Aufsatzes beigeben zu können, so daß der Leser sich mit Hülfe

derselben eine Vorstellung von dem Ganzen wird machen können.Der Aufsatz ist von Hrn. Neureuther selbst

lithographirt und Abdrücke davon sind in den Kunsthandlungen zu haben oder

durch dieselben zu beziehen.

Ausgeführt und zusammengestellt wurde das Kunstwerk unter der Leitung Hrn. Neureuther's von dem Silberarbeiter Hrn. Schmedding

in Augsburg, und die

gegossenen silbernen Figuren wurden von Hrn. Fortner in

München dazu geliefert.

Die einzelnen Theile des Aufsatzes waren zu der Zeit, als das Pumpwerk bestellt

wurde, größtentheils schon fertig, so daß ich gezwungen war das Uhrwerk, welches die

Pumpe treiben sollte, sowie die Pumpe selbst, dem zufällig gelassenen Räume

anzupassen, wodurch die Aufgabe bedeutend erschwert wurde. Ueberdieß war der übrig

gelassene Raum so klein, daß ich den Gedanken aufgeben mußte, irgend eine

gewöhnliche Pumpe anwenden zu können; denn der ganze Platz für die Pumpe, die

ununterbrochen, also ohne abzusetzen, viel Wasser geben sollte, war ein Cylinder von

3 Zoll Höhe und kaum 5 Zoll Durchmesser. Kolben und Ventile konnte ich auch nicht

anwenden, weil der Weingeist des wohlriechenden Wassers, welches beständig

ausströmen sollte, zwischen Metallflächen gebracht, die Reibung außerordentlich

vermehrt, was um so nachtheiliger gewesen wäre, als es nur Uhrfedern waren, welche

die bewegende Kraft für die Pumpe liefern sollten. Außerdem war zu befürchten, daß

die Oele in dem wohlriechenden Wasser die Ventile verkleben würden, wenn man den

Aufsah längere Zeit ungebraucht stehen ließe, so daß also nach jedesmaligem

Gebrauche ein Auseinandernehmen und Reinigen erforderlich geworden seyn würde. Ein

Schöpfwerk oder Eimerwerk konnte ich des kleinen Raumes wegen nicht gebrauchen, und

auch deßwegen nicht, weil bei der großen Geschwindigkeit, die es hätte bekommen

müssen, der Ausguß nicht mehr richtig erfolgt wäre und die Luft zu viel Widerstand

geboten und dadurch Kraftverlust herbeigeführt hätte. Dasselbe wäre bei Anwendung

einer Spiralpumpe der Fall gewesen, und bei der gewöhnlichen Schwung- oder

Centrifugalpumpe, die aus einer zweiarmigen, parabolisch gebogenen Röhre, welche am

Scheitel offen ist, besteht, befürchtete ich dieß ebenfalls, denn bei derselben wäre

nicht bloß der große Luftwiderstand hinderlich gewesen, sondern der senkrecht gegen

die Drehungsachse stehende Scheitel der parabolischen Röhre hätte auch beständig

Wasser zu verdrängen gehabt, wodurch ebenfalls Kraftverlust verursacht worden wäre.

Um nun diesen Kraftverlust so klein als möglich zu machen, kam ich auf den Gedanken,

statt einer parabolischen Röhre eine runde parabolische Schale anzuwenden, deren

Scheitel abgenommen wurde, so daß sie unten, wo sie einige Linien in das Wasser

tauchte, offen war. Die runde Schale brauchte bei der Drehung kein Wasser vor sich

her zu schieben, und auch der Luftwiderstand konnte nicht groß seyn, da bei deren

Umdrehung keine vorspringende Stelle sich gegen die Luft bewegen mußte. Eine solche

Schale ließ ich von ganz dünnem Messingblech auf der Drehbank drücken und stellte nun Versuche mit

derselben an. Diese Versuche fielen über meine Erwartung günstig aus; denn bei 10

Umdrehungen in der Secunde lieferte die kleine Pumpe von 3 1/2 Zoll Durchmesser und

2 3/4 Zoll Höhe in einer Minute über 1 bayer. Maaß (2 Pfd.) Wasser. Dieß war mehr

als hinreichend, denn durch die zwei Ausflußöffnungen an dem Tafelaufsatze konnte

eine Wassermasse von einem Eimer in einer Stunde nicht abfließen.

Zu dem Uhrwerke und seinem Gestell hatte ich in dem Tafelaufsatze einen Raum von 1

Zoll 4 Linien Höhe und 8 Zoll Durchmesser, und außerdem noch einen cylindrischen

Raum von 3 Zoll Durchmesser und 15 Zoll Höhe, in welch letzterem ich am passendsten

die Federhäuser mit den Triebfedern legen konnte. Die Pumpe sollte, wie gesagt, 10

Umdrehungen in der Secunde machen, also in der Minute 600 und 36000 in einer Stunde.

Ich nahm nun die gerade Zahl 40000 an und richtete das Uhrwerk so ein, daß es 3

Stunden laufen sollte, daß also die Pumpe 120000 Umdrehungen machen konnte, ehe das

Uhrwerk wieder aufgezogen werden mußte. Bei dieser außerordentlichen Geschwindigkeit

befürchtete ich anfangs, schon einige Federn nöthig zu haben, um nur die Reibung im

Uhrwerk zu überwältigen; meine Besorgniß war aber unbegründet, denn der erste

Versuch mit dem Uhrwerk bewies mir, daß keine zwei Triebfedern nöthig waren, um die

letzte Achse mit der verlangten Geschwindigkeit zu bewegen. Um die Federn nicht zu

stark anzustrengen, gab ich dem Federstifte, oder der Federachse beim Aufziehen nur

6 Umdrehungen; letztere durfte also in einer Stunde nur 2 Umdrehungen zurückmachen

und es war deßhalb eine Uebersetzung des Triebwerkes von 1 : 20000 nothwendig.

Während also die Federachse mit dem ersten Rade in einer halben Stunde eine

Umdrehung zurückging, mußte die Pumpe 20000 Umdrehungen machen.

Aus nachfolgender Beschreibung wird die Anordnung des Triebwerkes und die Einrichtung

der Pumpe deutlich werden.

Alle gleichen Gegenstände sind mit denselben Buchstaben bezeichnet.

Fig. 6 ist

eine Ansicht des ganzen Aufsatzes nach einer Zeichnung des Hrn. Neureuther. Nur die Theile A,

A sind von Bronze, alle übrigen von getriebenem Silber und zum Theil

vergoldet. Die Figuren und die Schwäne sind von Silber gegossen. Das Bassin, in

welchem die vier silbernen Schwäne sich befinden, wird mit Wasser gefüllt. Aus dem

silbernen Schilfbüschel sprudeln in seiner Mitte bei B

an entgegengesetzten Seiten zwei Quellen hervor; sie liegen beiläufig 2 Zoll über

dem Wasserspiegel im Bassin. Am Grunde des Bassins, da wo der Schilfbüschel

angelöthet ist, sind rings um den Büschel herum kleine Oeffnungen angebracht, durch welche das Wasser, das

aus den Quellen hervorsprudelt, wieder zur Pumpe zurückfließen kann, die sich

innerhalb des Schilfbüschels befindet. Das Uhrwerk liegt getrennt von der Pumpe,

also ganz trocken, unter dem großen Bassin. Die Höhe zwischen der untern Fläche des

Bassins und der obern Fläche der von den silbernen Säulen C,

C getragenen silbernen Gewölbe beträgt 1 Zoll 4 Linien, und dieß war der

einzige Platz, wo das Uhrwerk passend angebracht werden konnte. Von dem Uhrwerke an

abwärts, also durch die Mitte des Untersatzes, ging eine cylindrische Höhlung von 3

Zoll Durchmesser, und in diese hinein legte ich die Federhäuser mit den

Triebfedern.

Fig. 7 zeigt

den Durchschnitt des Bassins mit dem Schilfbüschel, sowie der Pumpe und des

Uhrwerkes nach der Linie DE, Fig. 8. F ist die parabolische Schale, welche als Pumpe dient;

sie ist unten bei a offen und taucht daselbst in die

Flüssigkeit; oben bei b hat sie einen cylindrischen

Rand, auf welchen der Deckel c aufgelöthet ist. In der

Mitte des Deckels ist eine kleine Nabe d angelöthet, und

diese ist auf die letzte Achse e des Triebwerkes

aufgesteckt und durch die Mutter f gehalten. Die Schale

ist auf diese Weise mit der Achse e vereinigt und dreht

sich mit derselben. In dem cylindrischen Rande b sind

die Ausgußöffnungen g der Pumpe.

Dreht sich die Schale, so steigt durch die Centrifugalkraft das Wasser an der inneren

Schalenwandung bis zum cylindrischen Theile empor und tritt daselbst durch die

angebrachten Ausgußöffnungen g Natürlich spritzt es dann

gegen die innere Wand des Schilfbüschels G und läuft an

derselben herab. Deßhalb mußte die kreisrunde Rinne H,

in welcher sich das gehobene Wasser sammelt, innen in den Schilfbüschel eingelöthet

werden. Von da aus fließt es durch die Ausgußöffnungen I

zu beiden Seiten ab und zwar ganz gleichförmig und ohne Unterbrechungen, da die

Pumpe ebenfalls beständig Wasser liefert. K ist ein

ringförmiger Rand, auf welchen der obere Theil des Tafelaufsatzes aufgesteckt ist.

L ist der Durchschnitt des Bassins. Inwendig in die

Schale wurden noch ein Paar Silberblechstreifen gelöthet, die sich von unten nach

oben zogen, damit die Schale sich nicht drehen konnte, ohne das Wasser, welches

innerhalb der Schale war, mitzubewegen; durch die punktirte Linie sind dieselben

angedeutet. Das Bassin L mußte unten eine Oeffnung

haben, durch welche die letzte Achse des Triebwerkes gehen konnte; durch dieselbe

durfte aber keine Flüssigkeit entweichen, weßhalb ich das silberne Röhrchen h auf den Boden des Bassins auflöthen ließ und dieses

Röhrchen gleich als Führung für die aufrechtstehende Achse e benützte. Oben in dem Röhrchen wurde nämlich eine kleine Metallbüchse

i befestigt, und diese diente der Achse e als oberes Lager. Unten steht die Achse e auf dem Bügel M, Fig. 9, auf

den ein hartes Stahlplättchen aufgeschraubt wurde, und welcher durch zwei Schrauben

an die obere Gehäuseplatte N in der Mitte angeschraubt

ist.

Unter dem Bassin L liegt das Triebwerk. Das Gehäuse

desselben besteht aus zwei kreisrunden Platten N und O, die durch vier kleine hohle Cylinder P, durch welche vier Schrauben gehen, vereinigt sind.

Mittelst der vier unten an das Bassin angelötheten Schrauben Q ist das Gehäuse des Triebwerkes an das Bassin befestigt. Unten an die

Platte O sind zwei messingene Viertelscylinder R, die in Fig. 10 im horizontalen

Durchschnitte zu sehen sind, angeschraubt. Zwischen diesen sind die neun Federhäuser

S, welche senkrecht über einander stehen und von

denen in der Zeichnung nur eines angegeben ist, durch Schrauben befestigt. Die

beiden Viertelscylinder sind unten durch die Kapsel T

wieder mit einander vereinigt. In letzterer liegt auch noch ein gewöhnliches

Stellrad, wie solche bei fast allen Pendeluhren angewandt werden, welches verhütet,

daß beim Aufziehen des Triebwerkes die Federn zu stark gespannt werden können. An

die Kapsel T sind auch noch, was jedoch aus der

Zeichnung nicht zu ersehen ist, zwei starke Träger angeschraubt, die in dem Fuße des

Tafelaufsatzes befestigt wurden und den Zweck haben, das Verdrehen des

Federhausgehäuses zu verhindern und das Gewicht des Triebwerkes mit dem darauf zum

Theil ruhenden Bassin und dem Obertheile zu tragen. U

ist die Federachse mit Haken versehen, in welche die Federn wie gewöhnlich

eingehängt wurden; sie dreht sich unten in der Kapsel T

und oben in dem Querstege V. Auf das untere Ende der

Federachse, welches über die Kapsel T vorsteht, ist ein

gezahntes Rad W, Fig. 11, aufgesteckt, in

welches ein Getriebe X eingreift, das in einem auf die

Kapsel T besonders aufgeschraubten Bügel Y liegt. Das eine Ende der Achse dieses Getriebes ist

viereckig gefeilt und auf dasselbe wird die Kurbel zum Aufziehen des Triebwerkes

gesteckt. Oben an die Federachse U ist das Sperrrad Z angelöthet. Das Gesperr ist wie gewöhnlich construirt

und aus Fig.

12 zu ersehen. Auf dem Sperrrade Z liegt das

erste oder größte Triebrad k; es ist auf die Achse U aufgesteckt und durch die kreisrunde Feder Fig. 13

darauf gehalten. Unten auf diesem Rade ist die Sperrfeder und die Sperrklinke, wie

aus Fig. 12

zu ersehen, aufgeschraubt. Die Achse U kann sich also

beim Aufziehen in dem Rade k drehen, während dasselbe

mit bewegt wird, wenn durch die Kraft der Federn die Achse rückwärts sich dreht. Das

Rad k hat 100 Zähne und greift in ein Getriebe l von 10 Zähnen; auf der Achse des Getriebes l ist noch das Rad m mit 20

Zähnen befestigt; letzteres macht also 10 Umdrehungen bei einer Umdrehung der

Federachse. Die Achse der letzten beiden Räder dreht sich unten in der Gehäuseplatte

O und oben in dem besonders aufgeschraubten Bügel

n. Das Rad in greift in ein Getriebe o von 10 Zähnen, auf dessen Achse das Rad p mit 100 Zähnen steckt; dieses dreht sich 20mal bei

einer Umdrehung der Federachse. Das Rad p greift in ein

Getriebe q von 10 Zähnen, welches sich also 200mal dreht

bei einer Umdrehung der Federachse. Mit dem Getriebe q

ist durch die Achse das Rad r von 100 Zähnen verbunden;

diese Achse dreht sich unten in dem Stege V und oben in

der Gehäuseplatte N. Das Rad r greift wieder in ein Getriebe von 10 Zähnen und dieses muß also mit dem

Rade S 2000 Umdrehungen machen, während sich die

Federachse einmal dreht; auch die Achse des Rades s

steht einerseits in dem Stege V und andererseits in der

Gehäuseplatte N; in das Rad s greift das letzte Getriebe t mit 10 Zähnen,

welches bei einer Federstift-Umdrehung also 20000 Umdrehungen machen muß. Das

Getriebe t ist auf der Achse e befestigt, und diese ist mit der Pumpe F

vereinigt. Die Achse e steht, wie erwähnt, in dem Bügel

M, Fig. 9.

Die Pumpe gibt 3 1/2 Stunden lang nach einmaligem Aufziehen ununterbrochen Wasser,

und ihrer außerordentlichen Einfachheit wegen ist wohl anzunehmen, daß sie auch nach

vielen Jahren noch, sie mag nun gebraucht werden oder nicht, ihre Dienste nicht

versagen wird.

Um dem Triebwerke einen recht leisen Gang zu geben, wurden in das letzte Getriebe t Zähne von Hörn eingesetzt, und zwar auf eine besondere

Weise. Fig. 13b

ist das im vergrößerten Maaßstabe gezeichnete Getriebe t, woraus das Einsetzen der Zähne deutlich werden wird. Ich ließ nämlich

ein Stahlscheibchen, dessen Durchmesser so groß gemacht wurde als der Grund der

Getriebzähne, so ausdrehen, daß nur in der Mitte eine Nabe stehen blieb und außen

herum ein Rand. Die Tiefe der Aushöhlung war so groß als die Breite eines

Getriebzahnes. Der Rand wurde nun auf der Maschine getheilt und eingeschnitten und

die Einschnitte gerade so groß gemacht als ein Zahn dick werden sollte. Es wurden

nun Keile von Hörn gemacht, wie u in Fig. 13b

anzeigt, diese nach der Oeffnung in dem Rande abgesetzt und die

vorspringenden Theile der Keilchen bildeten nun die Zähne, die gehörig randirt und

geschliffen wurden. In der Richtung des Radius kann nun unmöglich ein Zahn

ausfallen, und damit auch keine Bewegung in der Richtung der Achse möglich ist,

wurde ein Stahlplättchen von gleichem Durchmesser wie der Grund der Zähne aufgeschraubt,

so daß der keilförmige Theil der Zähne ganz eingeschlossen wurde.

An dem Tafelaufsatz wurde noch ein verborgener Drücker angebracht, durch welchen man

das Triebwerk jeden Augenblick stillestellen oder wieder in Gang setzen kann. Es war

dieß nur eine einfache Feder mit einem Vorsprunge, der zwischen eines der

Triebwerkräder einfiel.

Tafeln