| Titel: | Normaluhr mit helikoidischer Verzahnung; von Schade, Uhrmacher in Breslau. |

| Autor: | Schade |

| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. XVIII., S. 90 |

| Download: | XML |

XVIII.

Normaluhr mit helikoidischer Verzahnung; von

Schade, Uhrmacher in

Breslau.

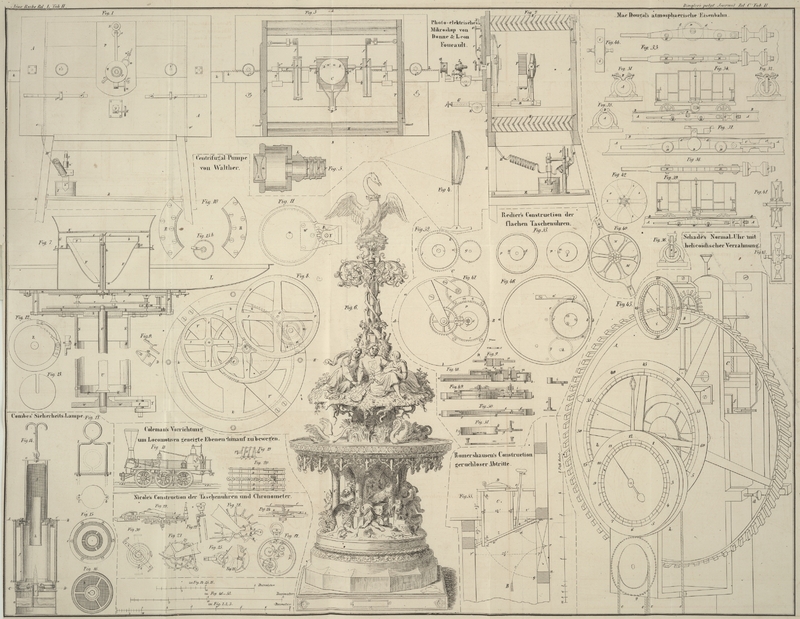

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Schade's Normaluhr mit helikoidischer Verzahnung.

Diese Normaluhr mit helikoidischer Verzahnung weist mittelst zweier Räder Stunden,

Minuten und Secunden; Fig. 45 stellt dieses

einfache Werk in natürlicher Größe und in seinen einzelnen Theilen so dar, daß es

schon durch ein bloßes Anschauen hinreichend erklärt wird. – A ist das Minutenrad, dessen Welle zugleich die Rolle

und das Zifferblatt für die Minuten trägt; B das

Steigrad, mit der ruhenden Hakenhemmung nach Graham. Bei

C ist die Aufhängung des Sekundenpendels sichtbar.

d, d sind Vorsteckstifte, zur Zusammenhaltung des

Gestells, und e, e, e, e Theile der Schnur ohne Ende,

welche zur Aufnahme der Klobenrolle, als auch des Gewichts und Gegengewichts dient.

Bei f ist eine horizontal liegende Schraube zum Behuf

der Verschiebung des Gabelblechs und zur Richtung des Abfalls angebracht. g ist das Sperr- oder Aufziehrad. Unter dem

Stundenzifferblatt h, h befindet sich das gewöhnliche

Stundenrad mit seinem Rohr zur Aufnahme des Stundenweisers, welches jedoch auf der

Zeichnung nebst dem Sperrkegel und dem Stundentrieb nicht sichtbar ist. Der Rinken

bei i ist das Secundenblatt.

Die erste Anwendung der helikoidischen Verzahnung auf den

Bau von Uhrwerken machte ich im Jahr 1828, und fand, daß diese Verzahnung mancherlei

Vereinfachungen gestatte und Vortheile darbiete, welche der Hauptsache nach in

Folgendem bestehen:

Die Zähne können ungewälzt bleiben, weil hier die Berührung derselben nur in

einzelnen Punkten stattfindet, und nur eine rollende

Reibung entsteht, welche bekanntlich die wenigste Abnutzung der Maschinentheile bewirkt und somit bei

dieser Verzahnung die Reibung auf den Eingriffsflächen fast auf Null reducirt

wird.

Der Eingriff der Zähne kann tief oder seicht seyn, das Auflegen der Zähne auf einander

geschieht immer in der Mittelpunktslinie; die Räder

werden demnach mit einer sehr gleichmäßigen

Geschwindigkeit fortbewegt, was jedoch bei den epicykloidisch verzahnten Rädern fast niemals

oder in den seltensten Fällen dann nur so lange stattfindet, bis der Abstand der

Mittelpunkte nur um das Mindeste verändert wird.

Auch ist diese Verzahnung für solche Räderwerke, wo zwischen den Rad- und

Triebzähnen der Spielraum (todte Gang) vermieden werden soll, und ebenso für Kegelräder anwendbar.

Ferner, zur Ersparung des Raumes, und wo eine größere Dauer und Festigkeit

hinsichtlich des verzahnten Räderwerks, Einfachheit im Bau, ein genauer und

regelmäßiger Gang, und ein leichteres Zuggewicht etc. erzielt werden soll.

Eine der wichtigsten und interessantesten Eigenschaften der helikoidischen

Verzahnungsart ist jedoch diese: daß sich die Bewegung eines so gezahnten Rades auch

auf ein anderes übertragen läßt, dessen Achse nicht wie gewöhnlich, mit der des

ersten Rades in einer und derselben Ebene liegt, sondern die Bewegung sich durch

dasselbe in jedem beliebigen Winkel, bis zu 90 Graden fortpflanzen läßt, und die

Achsen der Räder sich kreuzen.

Was jedoch die Berechnung, regelrechte Anordnung – wodurch bei Maschinen der

Reibungscoefficient noch bedeutend herabgesetzt wird und die Anfertigung

helikoidisch verzahnter Räder und Getriebe, welche letztere oft nur aus einem

einzigen schraubenförmigen Zahne bestehen, wie hier ein solcher auf der Zeichnung am

Steigrade sichtbar ist, anbelangt, so muß dieses der Einsicht und Geschicklichkeit

eines jeden Künstlers überlassen bleiben und verweise daher nur auf den im

polytechnischen Journal mitgetheilten trefflichen Aufsatz von Breguet und Boquillon über diesen Gegenstand.

Beide haben das ursprünglich von Wight herrührende

Verfahren, die helikoidische Verzahnung an Rädern zu schneiden, nach zwei

verschiedenen Systemen ausgeführt.

Ich bemerke nur noch, daß das Minutenrad meiner Normaluhr (siehe bei A die Abbildung) auf einer großen Theilmaschine mittelst

einer von mir an derselben angebrachten Vorrichtung fertig geschnitten worden ist,

und daß es weiter keiner Nachhülfe, z.B. Ausstreichen und dergleichen, bedurft

hatte. – Die Räder und Triebe können übrigens in jedem beliebigen Maaße, wie

man sie für kleine und große Werke gebraucht, ausgeführt werden. Was jedoch die

Breite der Räder an ihrer Stirn anbelangt, so wird diese bei einem einmaligen Umschwung des Schraubenganges – sofern

man nämlich, statt eines mehrzahnigen Triebes sich einer Schraube bedienen will

– gleich der Breite resp. Länge des Triebes gemacht; weßhalb man bei deren

Anfertigung die nöthige Sorgfalt hierauf zu richten nicht verabsäumen darf.

Wie nun aber auch manchmal eine lange Zeit hingehen muß,

ehe dem neuen Guten Eingang verschafft wird, so will ich beispielsweise zum Schluß

noch folgendes erwähnen: schon vor mehreren Jahrhunderten (etwa um das Jahr 1642)

wurde von P. Schirlei de Rheita, einem Capuziner (siehe

Kaspar Schott's

Technica curiosa. 1664 in 4.) eine neue, nur aus wenig

Rädern und Schraubengetrieben zusammengesetzte Planetenuhr nicht nur construirt, sondern von ihm auch wirklich in

Ausführung gebracht. Sie stellte auf drei übereinander angebrachten kreisförmigen

Zeigertafeln, nächst den Stunden, die Bewegung der Planeten und den Lauf des Mondes

dar. Die Berechnung, wie auch eine Abbildung der Uhr, ist in dem hier angeführten

Werke enthalten, und obgleich diese Uhr noch nach den Principien der gewöhnlichen Schraube ohne Ende angefertigt worden war,

so geht doch daraus hervor, daß man schon damals die Vorzüge der Helikoide (Schrauben- oder Schneckenlinie) zur

Verzahnung der Räder für Uhrwerke jeder Art erkannt haben

mußte.

Tafeln