| Titel: | Verbesserungen an Taschenuhren und Chronometern, worauf sich Adolphe Nicole, Uhrmacher zu London, am 14. Oct. 1844 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. XIX., S. 92 |

| Download: | XML |

XIX.

Verbesserungen an Taschenuhren und Chronometern,

worauf sich Adolphe

Nicole, Uhrmacher zu London, am 14.

Oct. 1844 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, März 1846,

S. 151.

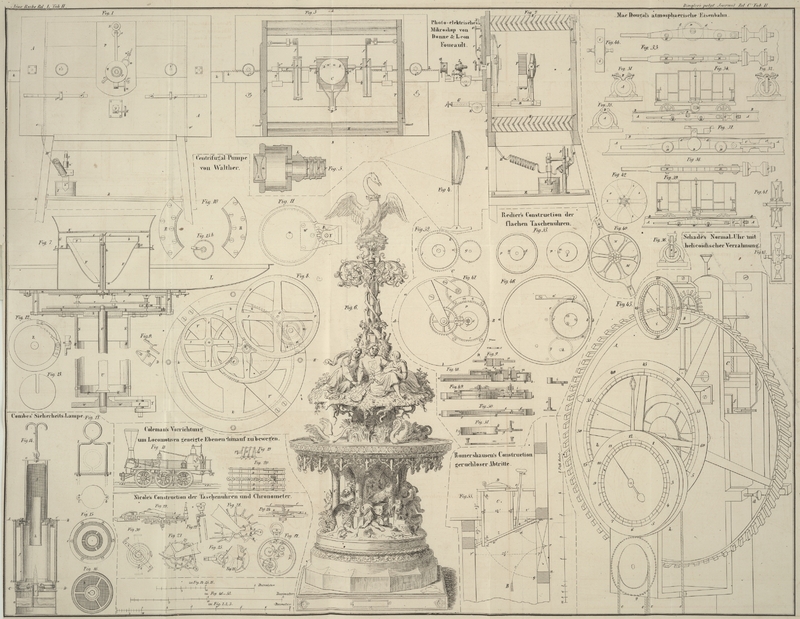

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Nicole's Verbesserungen an Taschenuhren und

Chronometern.

Den Gegenstand meiner Verbesserungen bildet

1) das Aufziehen der Uhr und die Bewegung der Zeiger mit Hülfe eines Griffes und

geeigneter Räder, wobei die Uhr stets geschlossen bleiben kann, was in Betracht der

Abhaltung des sonst durch das Schlüsselloch eindringenden Staubes von großem

Vortheil ist;

2) die Anordnung eines Hülfszeigers an dem Secundenzeiger einer Uhr;

3) die Einrichtung der Hemmung;

4) die Anbringung von Anschlagstiften (banking pins).

Die Figuren 21

und 22

stellen die Erfindung in Anwendung auf eine Schneckenuhr (fusee watch) dar. a ist ein Knopf, welcher an

einer Stange a' befestigt ist. Diese Stange trägt an

ihrem Ende ein Winkelgetriebe b, das in ein anderes Rad

c greift. Letzteres ist in einer Stahlplatte d gelagert und greift in ein Rad e, das gleichfalls in der Stahlplatte d

gelagert ist. Diese Platte ist zwar mittelst Schrauben befestigt, jedoch um die

Achse d dergestalt drehbar, daß das Rad e die Bewegung entweder dem an die Schnecke f befestigten Rade, oder dem Rade h mittheilen kann, welches die Bewegung mit Hülfe der Räder i und k auf die Zeiger

überträgt. Eine Feder g hält die Stahlplatte in dieser

Lage zurück, so daß das Rad e mit den Rädern f, h außer Eingriff bleibt. Die Platte d umfaßt das Getriebe in der Art, daß man beim

Herausziehen oder Hineinschieben des Knopfes a die Uhr

entweder aufziehen oder die Zeiger drehen kann. Beim Hineindrücken des Knopfes

greift nämlich das Rad e in das Rad f, so daß nun durch Drehung des Knopfes die Uhr

aufgezogen wird; beim Herausziehen des Knopfes dagegen greift das Rad e in das Rad h und gestattet

nun die Bewegung der Zeiger mittelst Drehung des Knopfs.

Ich komme nun an die Beschreibung der dem gewöhnlichen Secundenzeiger beizufügenden

Zeigervorrichtung, welche von irgend einem Punkt aus augenblicklich in Bewegung

gesetzt und an jeder Stelle angehalten werden kann.

Die Figuren 24

und 25

stellen einen Theil des zum Secundenzeiger gehörigen Getriebes nebst Lager und Fig. 26 einen

Theil der Uhrplatte in vergrößertem Maaßstabe dar. a,

Fig. 24,

ist ein Theil des Getriebes mit dem daran befestigten Secundenzeiger; b die Platte mit dem Rubinloche c: d ein kleines an der Achse befestigtes Stahlrad; e ein frei um die Achse bewegliches Excentricum mit dem Hülfszeiger f: g eine Feder, welche das Excentricum e leicht gegen den festen Theil h andrückt, wenn der Zeiger f angehalten

werden soll; sonst drückt die Feder g das Excentricum

e gegen das Rad d, so

daß beide in Folge der Rotation der Achse sich mit einander drehen. Der Hebel l, welcher von der äußeren Seite der Uhr aus bewegt

werden kann, besitzt eine Hervorragung, welche, unter die Feder g tretend, dieselbe hebt, wodurch das Excentricum von

der Fläche d entfernt wird. Die Zurückbewegung des

Hebels l gestattet der Feder g wieder das Excentricum gegen die Fläche d zu drücken. Das

Excentricum e ist herzförmig und dreht sich mit Hülfe

des Hebels i, Fig. 25 und 26, um seine

Achse. Der Hebel i bringt daher den Zeiger f, Fig. 24, an den

Anfangspunkt; f' ist der gewöhnliche seinen Lauf

fortsetzende Secundenzeiger. Die punktirten Linien in Fig. 25 und 26 zeigen die

Theile e und i in ihrer

natürlichen Lage, die ausgezogenen Linien in derjenigen Lage, welche sie einnehmen,

nachdem sie durch die Hand bewegt worden sind.

Ich gehe nun zur Beschreibung der Hemmung mit constanter

Kraft über, wonach der Impuls, welcher der Unruhe ertheilt wird, stets

derselbe ist, und unabhängig von den Veränderungen der Feder, von der Reibung und

den Unvollkommenheiten des Räderwerks.

Fig. 27

stellt die erste dieser Hemmungen dar, welche wegen ihrer Aehnlichkeit mit der

gewöhnlichen Hebelhemmung eine Hebelhemmung genannt werden mag. a ist die Unruhspindel; b

ein ähnliches Rad wie bei der Hebelhemmung; c ein um

eine Achse drehbarer Hebel mit zwei Einschnitten p, p',

um das Rad in seiner Bewegung zu erhalten; die gabelförmigen Arme und der kurze

Flügel sind jedoch wie bei einem gewöhnlichen Hebel beschaffen. d ist eine Feder, welche durch den Zahn q des Rades gehoben wird; der Zahn q drückt gegen einen an dieser Feder befestigten Rubin

r. e ist ein ähnlicher Flügel, wie bei der

Duplexhemmung, nur nach der entgegengesetzten Richtung gewendet. Dieser Flügel sitzt

an der Unruhspindel und empfängt den Impuls von der Feder d. Fig.

27 stellt den Moment dar, wo der Flügel seinen Impuls empfängt und sich

von der Linken zur Rechten wendet. Beim Beginn der Bewegung läßt p den Zahn q'' los; q''' schlägt gegen p',

welches den Rubin r losläßt und ihn in den Stand setzt

seinen Impuls zu ertheilen; die Feder d schlägt gegen

eine an der Unruhe angebrachte Schraube s und läßt einen

kleinen Zwischenraum zwischen dem Rubin r und dem Zahn

q'. Wenn die Unruhe von der Rechten zur Linken an

den Anfangspunkt der Schwingung zurückkommt, so läßt der Punkt p des Hebels den Zahn q''

des Rades los, und der Zahn q' bringt die Feder d in ihre ursprüngliche Lage zurück.

Die Secundenhemmung gleicht rücksichtlich der Feder und der Art, den Impuls dem

Flügel mitzutheilen, der obigen Hemmung und differirt von derselben nur in der Art

das Rad anzuhalten. Die Figuren 28 und 29 stellen

dieselbe in dem Momente dar, wo die Feder ihren Impuls gibt. Der Flügel e bewegt sich von der Rechten zur Linken; der Zahn des

Rades g tritt in die Vertiefung der Walze i und setzt sie in Bewegung; der senkrechte Zahn q' verläßt den Flügel r der

Feder d, theilt dem Flügel e

seinen Impuls mit, drückt gegen eine Schraube s, und tritt aus dem von der

Spitze des Flügels e beschriebenen Kreis. Wenn die

Unruhe von ihrer Schwingung zurückkehrt, so gestattet die Vertiefung der Walze dem

Zahne g an dem Zahn g'

vorüberzugehen und drängt die Feder d in ihre

ursprüngliche Lage zurück.

Fig. 29

stellt die Hemmung in einer perspectivischen Ansicht dar. Die Befestigungsweise der

Feder d in Fig. 29 ist die nämliche,

wie in den Figuren

27 und 28. a ist die Achse, b das Rad, c die Feder; u eine Spiralfeder mit einem Zeiger v, um die

der Feder d zu gebende Kraft zu reguliren.

Die Duplexhemmung, welche bei guten Taschenuhren gewöhnlich angewendet wird, hat den

Uebelstand, daß sie bei einer plötzlichen Bewegung der Uhr leicht umschnappt. Zur

Beseitigung dieses Uebelstandes hat man Anschlagstifte angebracht, jedoch mit

geringem Erfolge. Ich bringe an den Armen der Unruhe a,

Fig. 30,

einen Stift b an, welcher, wenn die Unruhe still steht,

dem am meisten sich öffnenden Theile d der Feder

gegenüber liegt, so daß der Stift ihn berühren würde, wenn die Reibung nicht

hinreichend wäre, um der Schwingung der Unruhe ein Ziel zu setzen. Ich biege die

Spiralfeder so, daß sie gegen den Stift b' an dem Arm

der Unruhe stößt und bei d' als ein Aufhälter wirkt,

welcher nicht, wie bei Anschlagstiften, einen zweiten dem Gange der Uhr schädlichen

Impuls gibt.

Tafeln