| Titel: | Bericht von Seguier über die flachen Uhren von Rédier. |

| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. XX., S. 95 |

| Download: | XML |

XX.

Bericht von Seguier über die flachen Uhren von Rédier.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Dec. 1845, S. 571.

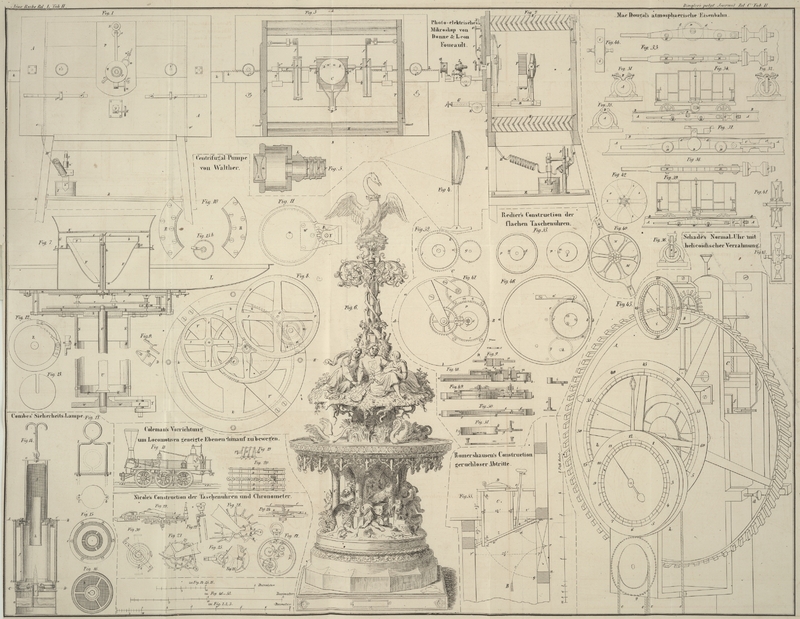

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Ueber Rédier's flache Uhren.

Die außerordentliche Flachheit, welche bei den neueren Taschenuhren verlangt wird,

war der Grund, warum man von der früheren Construction derselben abgehen mußte; die

Uhrmacher mußten auf Mittel sinnen, um die Triebfedern wenigstens so breit machen zu

können als es die Dicke der Uhr gestattet.

Unter den verschiedenen Lösungen dieses Problems scheint diejenige von Rédier eine der besten zu seyn. Um die Vortheile

seiner neuen Anordnung gehörig schätzen zu können, wird es das beste seyn, einen

Vergleich zwischen dem neuen Federhause und Gesperre von Rédier

(Uhrmacher in Paris, place du Châtelet No. 2) und den früher

gebräuchlichen anzustellen.

Die gewöhnlichen Federhäuser mit dem Gesperre bestehen aus dem eigentlichen Gehäuse

mit einem gezahnten Rande, aus einer stählernen Achse mit dem Sperrrade und aus

einem Stege, in welchen das Sperrrad auf der stählernen Achse eingelassen ist.

Während die Uhr im Gang ist, bleibt die Achse stehen. Das Federhaus dreht sich dabei

um die Achse, und zwar liegt dasselbe bloß mit seinen zwei dünnen Böden an der Achse

an. Die Achse selbst hat eine unsichere Lage, und diese wird durch die Biegsamkeit

des Steges, in welchem ihr eines Ende liegt und der oft nur durch eine einzige

Schraube auf der Bodenplatte befestigt ist, noch vermehrt. Der gezahnte Rand an dem

Federhause, welcher das erste Triebrad bildet, ist wie gesagt, nur durch die dünnen

Böden des Federhauses mit der Achse in Berührung. Die Feder selbst kann nur sehr

nieder oder schmal seyn, weil die beiden Böden Platz wegnehmen, und außerdem über

dem Federhause und unter dem Zifferblatte noch das Sperrrad mit dem Stege und der

Schlüsselstift angebracht seyn muß, abgesehen von den Stellsternen auf der

entgegengesetzten Seite.

Die Erfindung von Rédier bezieht sich vorzüglich

auf eine Abänderung dieser Anordnungen. Sein Federhaus bleibt, während die Uhr im

Gang ist, stehen, und auf der Mitte seiner Höhe ist das Sperrrad, welches einen

vorspringenden Rand bildet, angebracht. Dieser ist in die Bodenplatte der Uhr

eingelassen, und die Reibung des Federhauses in der Bodenplatte läßt sich durch

einen Stellring mit vier Schrauben ganz gleichmäßig und sanft machen. Die

Federhausachse ist fest mit dem Boden des Federhauses verbunden. Das erste Triebrad

dreht sich um diese Achse und dient zugleich als oberer Boden für das Federhaus,

während die Triebfeder an seine Nabe angehängt ist. Die Feder kann nun wirklich so

breit gemacht werden, als die Uhr zwischen dem Gehäuse und dem Zifferblatt dick ist,

nur geht von dieser Breite die Bodendicke des Federhauses und die Dicke des ersten

Rades ab.

Die Vortheile der Anordnung von Rédier sind

demnach:

1) eine größere Federbreite, was eine Hauptsache ist. Denn nur wenn die Feder Kraft

genug hat, um eine schwere Unruhe in großen Schwingungen zu bewegen, und dabei die

Zähigkeit des Oehles zu überwältigen, kann eine Uhr gut regulirt werden;

2) Stabilität des Federhauses, weil dasselbe mit seinem Umfang in einer Höhlung der

Bodenplatte anliegt, statt auf einer lockeren Achse zu stecken, deren Ende durch

einen mehr oder weniger biegsamen Bügel nicht stabil genug gehalten wird;

3) gute Erhaltung der Büchse in dem ersten Rade, weil sie eine große Oberfläche hat,

indem das Rad mit einer langen Nabe versehen ist, an der die Feder eingehängt

ist;

4) Länge des Schlüsselstiftes zum Aufziehen, den man so lang machen kann als die

halbe Uhr dick ist, weil er, statt eine Verlängerung der Federhausachse zu seyn,

eine besondere Achse bildet, die ein Sperrrad trägt, das in die Bodenplatte

eingelassen und mit dem Sperrrad auf dem Federhause im Eingriff ist;

5) endlich Festigkeit der Schraube, welche dem Stellsterne als Achse dient, da sie in

die Nabe des ersten Rades eindringt, statt bloß durch einen dünnen Boden des

Federhauses zu gehen.

Die praktische Ausführung, welcher Hr. Rédier

vollkommen gewachsen ist, wird zeigen, inwiefern sich seine Neuerungen bewähren, und

es ist zu wünschen, daß man seine Abänderungen allgemein annehmen kann.

Beschreibung der Abbildungen.

Fig. 46

stellt die Bodenplatte der Uhr und das Federhaus im Grundriß dar, und zwar von der

Zifferblattseite aus gesehen.

Fig. 47

Grundriß der Bodenplatte, des Federhauses und des mittleren oder großen Bodenrades

von der Seite der Unruhe aus gesehen.

Fig. 48

verticaler Durchschnitt nach der Linie AB, Fig. 47.

Fig. 49

Durchschnitt nach der Linie CD, und Detail des

Federhauses.

Fig. 50

Durchschnitt der Bodenplatte ohne Federhaus und Gesperr.

Fig. 51

Durchschnitt des Federhauses und Gesperres allein;

Fig. 52

dasselbe im Grundriß.

Fig. 53 das

Federhausrad von unten und oben gesehen;

Fig. 54Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden. verticaler Durchschnitt desselben und seines Mittels oder seiner Nabe.

Die Zeichnung ist in doppelt so großem Durchmesser ausgeführt, als gewöhnlich die

Uhr, um die einzelnen Theile deutlicher daraus ersehen zu können. Die Dicke der

Gegenstände ist in den Abbildungen dreimal so groß, als die Dicke der ausgeführten

Gegenstände.

a, b Bodenplatte der Uhr, welche bei c, d ganz durchgedreht ist.

e, f ist eine andere cylindrische Höhlung, deren Tiefe

die halbe Dicke der ganzen Platte beträgt. g kleines

Sperrrad, das in diese Höhlung eingelegt ist und dessen Zapfen sich einerseits in dem Loche h der Bodenplatte, andererseits in dem Stege i dreht.

j, k Durchschnitt eines stählernen Federhauses, dessen

Zähne l, ungefähr auf die Mitte seiner Höhe, Sperrzähne

sind, die in das Sperrrad g eingreifen. Das Federhaus

wird in der Bodenplatte durch einen flachen Ring mit vier Schrauben an seiner Stelle

erhalten, und so gestellt, daß es mit dem Sperrrad g im

Eingriff ist, und sich, ohne Spielraum zu haben, sanft drehen läßt. n Federhaken in dem Federhause.

o Achse des Federhauses, welche mit drei oder vier

Schräubchen auf den Boden desselben aufgeschraubt ist.

p Rad auf dem Federhause, dessen Zähne q, r, Fig. 47, mit dem

mittleren oder großen Bodenrad, das wie gewöhnlich angebracht ist, im Eingriff sind.

Das Federhausrad ist mit der Oeffnung s auf die Achse

o aufgesteckt. t

Federhaken, in welchen das innere Ende der Triebfeder eingehängt wird. u Loch mit einem Gewinde, in welches das sternförmige

Stellrad eingeschraubt wird. v, x gewöhnliche

Stellsterne. y Stift, der durch die Achse des

Federhauses geht, um den Stellstift zu befestigen. z

viereckiger Schlüsselstift. a', Fig. 46, Sperrfeder mit

einem Haken, der in die Sperrzähne des Federhauses einfällt.

Die Uhr wird an dem Schlüsselstifte z nach links

aufgezogen. Das kleine Sperrad g, welches mit dem

Schlüsselstifte z fest verbunden ist, greift in das

Sperrrad l des Federhauses und wickelt die Feder um die

Nabe b' des Rades p, an

welche sie mit dem Haken t eingehängt ist. Während

dieses Aufwickelns um die Nabe b' wirkt die Elasticität

der Feder auf das Rad p, und dreht dasselbe also auch

während des Aufziehens der Uhr fort. Die Zähne q, r,

welche mit dem großen Bodenradgetriebe in Eingriff sind, setzen das Räderwerk der

Uhr in Bewegung.

Die Stellsterne wirken gerade wie bei den gewöhnlichen Federhäusern.

Tafeln