| Titel: | Das photo-elektrische Mikroskop der HHrn. Donné und Léon Foucault. |

| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. XXII., S. 101 |

| Download: | XML |

XXII.

Das photo-elektrische Mikroskop der HHrn.

Donné und

Léon

Foucault.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Sept. und Dec. 1845.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Donné's und Foucault's photo-elektrische

Mikroskop.

Jedermann weiß heutzutage, daß es ein Instrument gibt, um auf einem Schirm (einer

großen Weißen Fläche) sehr kleine Gegenstände mittelst des Sonnenlichts groß

abzubilden; es ist dieß das von Lieberkühn im J. 1738

erfundene Sonnenmikroskop, welches damals großes Aufsehen erregte. Durch dieses

Instrument können viele Personen mit einander die kleinsten Details betrachten, die

am gewöhnlichen Mikroskop nur immer ein einziges Individuum beobachten kann.

Bei seinem ersten Entstehen war das Sonnenmikroskop noch sehr unvollkommen, seitdem

erhielt es große Verbesserungen; allein je mehr es sich vervollkommnete, desto mehr

schien es sich auf eine bloße Curiosität zu reduciren. Nichtsdestoweniger begriff

man in den letzten Jahren, wo die Mikroskopie große Fortschritte machte, welches

Interesse es gewähren müsse, das Sonnenmikroskop aus seiner Vergessenheit zu ziehen,

nicht sowohl um ein Instrument für Untersuchungen daraus zu machen, sondern um die

Resultate der Wissenschaft dem Publicum vor Augen zu legen.

Leider aber ist in unserm Klima der Sonnenschein etwas seltenes; einen großen Theil

des Jahres hindurch findet er kaum statt und selbst in der schönen Jahreszeit ist es

nicht möglich, den Tag im voraus zu bestimmen, an welchem man sich versammeln kann,

um die Wirkungen des Sonnenmikroskops zu beobachten.

Dieß mußte zu Versuchen veranlassen, das Sonnenlicht durch ein künstliches Licht zu

ersetzen, über welches man nach Belieben disponiren könne. In England wurde das

erste Gas-Mikroskop construirt, wozu man sich des

Drummond'schen Lichtes bediente; allein die Wirkung

desselben blieb zu sehr unter der Erwartung.

Schon lange vor Drummond wußte Davy mittelst einer starken Volta'schen Säule ein Licht hervorzubringen,

wovon man sagte, daß es mit dem der Sonne vergleichbar sey; allein es waren hiezu so

mächtige Apparate erforderlich, daß man das Experiment in seinem ganzen Glanze nur

in der Royal Institution zu London wiederholen konnte.

Was in unsern Hörsälen zu sehen war, war nur ein schwaches Bild davon, als Hr. Bunsen die KohlenbatteriePolytechn. Journal Bd. LXXXIV S.

379. erfand und damit eine kräftige Quelle dynamischer Elektricität in die Hände

der Physiker lieferte. Von nun an wurde das Davy'sche

Experiment allerwärts wiederholt und man wurde in unsern Amphitheatern durch die von

den Kohlenkegeln ausgehenden Lichtströme geblendet.

Es gab nun keinen Anstand mehr, und was man mit dem Drummond'schen Lichte gethan hatte, mußte auch mit dem Davy'schen, viel glänzendem, aber schwerer zu

beherrschenden versucht werden. Das Problem, welches wir uns setzten, war demnach

folgendes:

1) diese Lichtquelle regulirbar zu machen;

2) dem optischen Apparat eine der Beschaffenheit dieses Lichts angemessene

Einrichtung zu geben.

Wir wollen nun die Mittel auseinandersetzen, wie wir diesen beiden Aufgaben zu

genügen suchten.

Nach den gewöhnlichen Versuchen mit der galvanischen Säule und den Kohlenspitzen ist

das Licht zu optischen Zwecken völlig unbrauchbar: 1) weil es beständig in Farbe und

Intensität wechselt; 2) weil die Wände des gläsernen Ballons, in welchem es erzeugt

wird, sich in wenigen Augenblicken trüben, und 3) weil die unregelmäßigen

Oberflächen dieses Ballons den Laus der Strahlen bedeutend stören.

Diese Hindernisse wurden beseitigt durch Anwendung der in den

Steinkohlen-Destillations-Apparaten sich absetzenden dichten Kohle.

Diese höchst compacte und von Zerklüftungen freie Kohle läßt man durch einen

Steinschneider in prismatische Stäbe mit vierseitiger Grundfläche schneiden, welche 3 Millimeter

breit und 10–12 Centimeter lang sind.

Läßt man das elektrische Licht zwischen den Enden dieser Kohlenstäbe ausströmen, so

findet man 1) daß das Licht beständiger, weißer und intensiver geworden ist, 2) daß

diese Kohle ein sehr guter Leiter ist, und 3) daß die Verbrennung derselben an

freier Luft sehr langsam und schwierig vor sich geht.

Man braucht daher, damit die Erscheinung fortdauere, nur die Kohlenstäbchen in dem

Maaße als sie sich verzehren, einander naher zu rücken.

Durch ein Uhrwerk, dessen gleichförmige Geschwindigkeit der unregelmäßigen Abnutzung

der Kohle sich nicht anpassen läßt, kann dieser Zweck nicht erreicht werden. Bei dem

in Rede stehenden Apparate können diese Kohlen mittelst eines Mechanismus beständig

einander genähert und gegenüber gehalten werden, ohne daß ihre Verbindung mit der

galvanischen Säule nur einen Augenblick unterbrochen würde.

Man sollte nun glauben daß, nachdem das Licht so regulirt worden ist, weiter nichts

zu thun wäre, als das optische System des Gasmikroskops davor anzubringen. Dieß gibt

jedoch keine guten Resultate, und zwar aus folgendem Grunde: um sehr divergirende

Strahlen in sehr convergirende zu verwandeln, pflegt man zwei starke Linsen von

Kronglas anzuwenden; allein da das leuchtende Ende der Kohle ein sehr kleiner Punkt

ist, so unterliegt das im Focus der Linsen erzeugte Bild dieses Punkts so vielen

Aberrationen der Sphäricität und der Brechbarkeit, daß man hätte neue Krümmungen

versuchen und die Collectiv-Objectivgläser achromatisiren müssen. Es schien

aber einfacher, sich eines belegten Hohlspiegels so zu bedienen, daß der vor diesem

Spiegel und etwas über seiner Achse angebrachte Leuchtpunkt in etwas größerer

Entfernung und unterhalb dieser Achse ein deutlicheres und achromatisches

vergrößertes Bild hervorbringen kann.

Es wurde demnach ein Hohlspiegel von 8 Centimeter Brennweite und 10 Centimeter

Durchmesser construirt. 15 Centimeter von den Kohlen angebracht, erzeugte er in

einem Abstand von beiläufig 20 Centimetern ein etwas vergrößertes, achromatisches

und hinlänglich deutliches Bild derselben, obgleich die entgegengesetzten Strahlen

des convergirenden Kegels unter sich einen Winkel von 25 bis 30 Graden bilden; auf

diese Art kann man die Gegenstände gehörig erhellen, was mit Linsen schwer zu

erreichen wäre.

Das von der positiven KohlePositive Kohle wird die genannt, an welcher sich

die positive oder Glaselektricität der Säule anhäuft, und aus gleichem Grund

negative Kohle die, an welche sich die

negative oder Harzelektricität begibt. ausströmende Licht, so auf einem weißen Papier in einen Focus gesammelt, ist

so glänzend, daß das Auge den Glanz desselben kaum ertragen kann; aber auch die

denselben Weg gehenden Wärmestrahlen erhöhen hier die Temperatur so, daß die

organischen Substanzen darin beinahe sogleich verkohlt werden. Bei näherer

Betrachtung jedoch fand man, daß diese strahlende Wärme nicht identisch ist mit der

von der Sonne ausgehenden, und daß ihr der Weg viel leichter zu versperren ist.

Zu diesem Behufe brachten wir vor dem Hohlspiegel ein Gefäß mit parallelen Seiten aus

weißem polirtem Glase an, welches mit einer gesättigten klaren Alaunauflösung

gefüllt war. Bei dieser Einrichtung verliert das die flüssige Masse durchdringende

Licht größtentheils seine Wärme, daher die Beobachtungen so lange fortgesetzt werden

können als man will.

Bei der Ausführung des Apparats wurde auf Beibehaltung der Beweglichkeit des

Hohlspiegels vor- und rückwärts gesehen, um den Abstand, in welchem sich der

Focus bildet, in derselben Richtung verändern zu können, wodurch das Focus glas der Sonnenmikroskope ersetzt wird; ferner

gestattet die Leichtigkeit, mit welcher der Hohlspiegel um seinen horizontalen

Durchmesser gedreht werden kann, den Verrückungen zu begegnen, welche der

Leuchtpunkt nach der Senkrechten erfahren könnte; hinsichtlich jener aber, die er in

horizontaler Richtung erfahren würde, bewegt sich das ganze Linsensystem sammt dem

Objectträger des Mikroskops als eine Masse und stellt sich vor den Lichtfocus.

Alles was zur Erzeugung des Lichts gehört, wurde in einen Behälter eingeschlossen,

woran man Oeffnungen anbrachte, die mit sehr dunkel gefärbten Gläsern versehen sind,

durch welche dem Experimentator die Ueberwachung dieses Lichts möglich gemacht ist,

das er übrigens nach Belieben auslöschen und wieder anzünden kann.

Um der Anhäufung der durch das Weißglühen der Kohlen entwickelten ungeheuren Hitze

vorzubeugen, wurde ebenfalls eine unten zu beschreibende Vorkehrung getroffen.

Der den Apparat speisende Strom wird, wie schon gesagt, durch eine Bunsen'sche Kohlenbatterie hervorgebracht. Es sind

wenigstens 60 Paare erforderlich. Da diese Batterie nicht von constanter Wirkung ist

und in den ersten

Augenblicken eine zu große Menge Elektricität geben würde, später aber nur mehr die

nöthige, so mußte auf dem Wege des Stroms ein unter der Hand des Experimentators

befindlicher Regulator angebracht werden (siehe unten).

Nachdem wir diesen Apparat speciell zu mikroskopischen Demonstrationen bestimmt

hatten, widmeten wir uns einigen optischen Versuchen, nach deren Resultaten wir

glauben, daß er keiner bedeutenden Veränderungen mehr bedarf, um damit die Versuche

wiederholen zu können, wozu bisher das Sonnenlicht nöthig war.

Der ganze Apparat, mit Ausnahme der Batterie, wurde von Hrn. Ch. Chevalier hergestellt und die Mitwirkung dieses

geschickten Technikers war uns bei unsern Bestrebungen sehr behülflich.

Im Wesentlichen beruht unsere Anwendung des galvanischen Lichtes zu mikroskopischen

Demonstrationen auf folgenden Principien:

1) Anwendung von Kohlenprismen statt der bisherigen Kohlenkegel, damit sie in der

ganzen Länge, in welcher sie weißglühen müssen, einen gleichen Querschnitt

darbieten.

2) Vornahme des Processes an freier Luft und nicht im luftleeren Raume, nicht einmal

in geschlossenem Gefäß mit parallelen Glasseiten.

3) Anwendung der sogenannten Gaskohle, welche am besten

leitet und zugleich am wenigsten schnell verbrennt, zur Lichtentwickelung.

4) Unausgesetztes Ausgleichen des Kohlenverbrauchs, wobei sie durch einen dem

Experimentator zur Hand befindlichen Mechanismus fast in Berührung mit einander

erhalten werden.

5) Sammeln des so erzeugten Lichts in einem auf den zu beobachtenden Gegenstand

convergirenden Kegel mittelst eines belegten Hohlspiegels.

6) Mäßigung der Intensität der an denselben Punkten, wie das Licht, concentrirten

Wärme durch Dazwischenbringen eines mit gesättigter Alaunlösung angefüllten

Gefäßes.

7) Einschließen der weißglühenden Kohlen in ein der Luft sehr zugängliches Gefäß,

damit kein anderer Strahl, als die zur optischen Wirkung beitragenden, sich nach

außen verbreite.

8) Erzeugung des Stroms mittelst einer Bunsen'schen

Batterie von wenigstens 60 Paaren.

9) Regulirung des Stroms durch einen aus zwei dreieckigen, in schwach angesäuertes

Wasser getauchten Platinblechen, bestehenden Regulator.

Wir schreiten jetzt zur genauen Beschreibung des photo-elektrischen

Mikroskops.

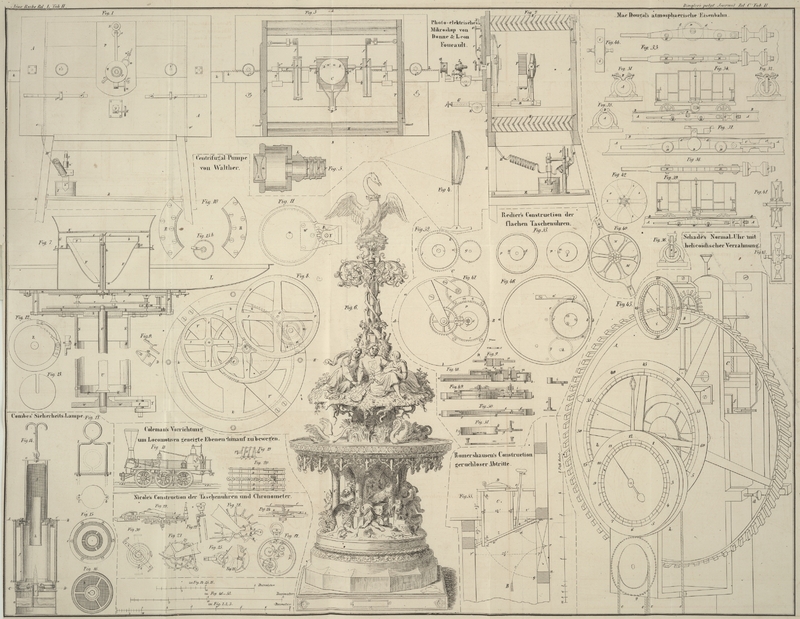

Fig. 1 zeigt

das Mikroskop in der Vorderansicht. Fig. 2 ist ein senkrechter

und Querdurchschnitt auf der Linie AB des

Längendurchschnitts Fig. 3.

Fig. 4 ist ein

senkrechter Durchschnitt des Hohlspiegels und Fig. 5 zeigt das

Objectivglas und die Zusammenstellung derachromatischen Linsen, welche das Mikroskop

vervollständigen; beide letztere Figuren sind in einem größern Maaßstab

gezeichnet.

Ein Theil des Apparats ist dazu bestimmt, den zu beobachtenden Gegenstand lebhaft zu

beleuchten; der übrige bewirkt die Vergrößerung nach schon längst bekannten

Principien und wurde dem gewöhnlichen Sonnenmikroskop entlehnt.Eine gute Beschreibung des Sonnenmikroskops findet man im Manuel du micrographe von Ch. Chevalier.

Die verschiedenen Theile, aus welchen der neue Apparat zusammengesetzt ist, befinden

sich theils innerhalb, theils außerhalb des Kastens A;

die zur Beleuchtung des Objects beitragenden sind vorzüglich in das Innere

verwiesen; dieselben sind in den Figuren 2 und 3 zu sehen. Sie

sollen hier zunächst aufgezählt und ihr Zweck erklärt werden.

Das von der galvanischen Säule erzeugte Licht kömmt am Punkte a, am Ende des Kohlenstäbchens, welches mit dem positiven Pole einer

starken Batterie in Verbindung steht, zum Vorschein. Dieser Kohle gegenüber sieht

man eine andere ähnliche a', die mit dem negativen Pole

in Verbindung steht; diese sehr dünnen Kohlenstäbchen stecken jedes in einer Art

Bleistiftrohr durch Vermittelung zweier Halbcylinder von zusammengeklebten Kohks b, b', welche in metallene Zwingen c, c eingepaßt sind; diese Zwingen werden jede von

Stäben c, d gehalten, welche sich bis c', d' verlängern.

Die Kohlenträger sind vom Apparate nicht unzertrennlich und können, so oft die Kohlen

gewechselt werden sollen, von Hand heraus genommen werden: doch sind sie während des

Versuchs mit einem der Pole der Säule in Verbindung; außerdem müssen sie, um die in

Folge des Abbrennens der Kohle eintretende Entfernung von einander wieder

aufzuheben, und um den Durchgang des Stroms nach Belieben herzustellen oder zu

unterbrechen, zweierlei Bewegungen zu machen im Stande seyn. Diesen Bedingungen

wurde durch folgende Vorrichtung entsprochen.

k, l, Fig. 3, sind die Stützen

der Kohlenhälter, deren jede mit zwei Rändern e, e'

versehen ist; an den Punkten, wo diese Buchstaben stehen, wurden Kerben

angebracht, in welchen die Stäbe der Kohlenhälter stecken; bei der senkrechten

Stellung des Apparats würden diese in das Innere des Kastens fallen, wenn sie nicht

an ihrer Stelle gehalten würden durch die Federn f, f,

die in directer metallischer Verbindung stehen mit den Ringen o, o', welche selbst mit den Polen der Säule communiciren. Sobald demnach

zwischen den beiden Kohlenenden der Contact hergestellt wird, tritt die Elektricität

in Circulation.

Obwohl durch die Federn gedrückt, können die Kohlenhälter sich doch auf verschiedene

Weise bewegen. Der Träger l ist auf einer senkrechten

Achse i' befestigt, um welche er sich drehen kann, wenn

der Experimentator einen kleinen daran befestigten Hebel in Bewegung setzt; dieser

Hebel, welcher an der Vorderseite des Kastens hervortritt, endigt mit einem Knopfe

v, Fig. 1; die Folge davon

ist, daß das Kohlenende a' den Bogen eines Kreises,

dessen Mittelpunkt in der Achse i' liegt, horizontal

beschreibt.

Der Träger k hingegen dreht sich um eine sehr kurze

horizontale Achse j', wenn der Experimentator den Knopf

v'' ergreift, der außerhalb des Kastens am Ende

eines an demselben Träger befindlichen kleinen Hebels angebracht ist. In Folge

dieser Bewegung beschreibt das Ende der Kohle a in einer

senkrechten Ebene einen Kreisbogen, dessen Mittelpunkt mit x bezeichnet ist.

Sind nun die Spitzen a, a' hinlänglich lang, so können

sie vermöge der zwei so eben beschriebenen Bewegungen natürlich aneinanderstoßen;

allein sie verzehren sich in Folge der lebhaften Verbrennung, deren Sitz sie sind,

und obwohl sie am Anfang des Versuchs in Contact gebracht werden, sind doch schon

ein paar Augenblicke hinreichlich, um einen solchen Abstand zwischen ihnen

hervorzubringen, daß derselbe dem Strom ein unübersteigliches Hinderniß wird. Diesen

Abstand mußte man daher wieder auszufüllen suchen, was auf folgende Weise gelang. Da

die Stäbe der Kohlenhälter cylindrisch sind, so können sie, obwohl durch ihre resp.

Federn gedrückt und ohne daß sie aufhören mit ihnen in Berührung zu seyn, in den

Kerben der Träger gleiten. Wenn sich demnach in Folge der Verbrennung die

Kohlenspitzen a, a' von einander entfernen, so braucht

man nur auf die freien Enden c', d' der Stäbe zu

drücken, um diese Wirkung sogleich wieder aufzuheben. Dieß bewirkt man von außen

mittelst eines Mechanismus, welcher aus zwei an ihrem obern Rande gezahnten

Metallstangen h, h besteht, in welche Getriebe

eingreifen, deren Köpfe i', i' vorne an dem Kasten

hervortreten. Diese gezahnten Stangen bewegen sich horizontal, indem sie sich von

einander entfernen oder einander nähern.

Auf der gegen das Innere des Kastens A gekehrten

Oberfläche der Stangen sieht man zwei Metallflächen g, g

sich senkrecht erheben, welche genug hervorstehen, damit sie durch die Bewegung der

Stange fortgezogen, die Kohlenhälter nach Bedarf vor sich her treiben. Der Lauf der

Verzahnung muß natürlich der Länge der Kohlen gleich seyn.

Dieß also sind die Anordnungen, welche zur Erzeugung und Unterhaltung des

elektrischen Lichts am Punkt a getroffen wurden.

Wir wollen nun zur möglich nützlichsten Anwendung dieses Lichtes schreiten.

Das Mikroskop, welches man in Fig. 2 im Profil vor dem

Kasten stehen sieht, erfordert, daß ein conischer Büschel intensiven Lichts in die

Oeffnung m trete, dessen Achse mit der des Instrumentes

zusammenfällt. Doch sieht man, daß der Punkt a ziemlich

über dieser Achse liegt; auch soll derselbe kein directes Licht liefern, und erst

nachdem sie sich auf dem Hohlspiegel C reflectirt haben,

vereinigen sich die Strahlen in einem Focus m und fallen

auf den zu beobachtenden Gegenstand.

Die Lage des Focus m ist sehr wichtig; auch hängt sie von

derjenigen des Punktes a ab, welchen aber der

Experimentator nicht ganz fixfir erhalten kann; es muß sonach den möglichen Verrückungen begegnet

werden.

Mag der Focus m vor- oder rückwärts zu gelangen

streben, so kann auch der Hohlspiegel C, von der

horizontalen Säule D getragen, mittelst des Getriebes

E, welches in eine Verzahnung eingreift, zurück oder

vorwärts geschoben werden; geht der Focus m nach oben

oder unten, so wird der Hohlspiegel, welcher sich um seinen horizontalen Durchmesser

n', n' drehen kann, mittelst einer in der

viereckigen Röhre G, die durch die Säule D hindurch geht, verborgenen endlosen Schraube mehr oder

weniger geneigt; diese Schraube greift in einen an der Fassung des Spiegels

befestigten Sector ein. Die Drehung wird der Schraube durch den geränderten Kopf j gegeben.

Es bleibt nun noch eine mögliche Verrückung des Focus m

übrig, nämlich zur Rechten oder Linken der Achse des Mikroskops. Deßhalb ist das

Mikroskop auf einem Brett P angebracht, welches durch

einen Bolzen N gehalten wird, der der Mittelpunkt der

kleinen Bewegungen ist, die nöthig sind, um dem Focus bei dieser letzten Art von

Verrückung zu folgen. Hiemit ist nun das Object lebhaft beleuchtet; man hat nun, um

ein vergrößertes Bild zu erhalten, nur mehr das System achromatischer Linsen (mit

kurzer Brennweite) des Sonnenmikroskops vorn anzubringen; das Object muß genau in

die Mitte des Gesichtsfelds gebracht und in eine Zange gesteckt werden, die es hält;

man stellt das

Instrument genau ein, das Licht dabei wohl überwachend durch Zurücktreiben der

Kohle, Wiederherstellen des Focus etc. Allerdings hat ein einziger Experimentator

damit genug zu thun; doch ist die Sache möglich und wir haben es mehreremale

bewiesen. Auch kann man sich durch Vertheilung der Verrichtungen die Operation

erleichtern. Zu diesem Behufe wurden noch einige Theile hinzugesetzt, von welchen

bisher noch nicht die Sprache war.

So sieht man bei i'', i''', Fig. 3, zwei Getriebköpfe,

ähnlich jenen an der Vorderseite des Kastens; mittelst ihrer kann eine hinter dem

Kasten stehende Person, wenn sie die Arme mäßig ausstreckt, sich ausschließlich der

Unterhaltung und Direction des Lichts widmen.

Unterhalb dieser Getriebköpfe sieht man in Fig. 3 zwei kleinere

Knöpfe l', l'', die durch die Stängelchen p', p'' mit den Knöpfen v',

v'' verbunden sind, welche sich ebenfalls auf der Vorderseite des Kastens

befinden und wie sie dazu dienen den Kohlenträgern die Bewegungen, deren sie fähig

sind, zu ertheilen. Die hinter dem Kasten stehende Person hat demnach diese vier

wichtigen Theile unter Händen und dirigirt mittelst derselben die Kohlenstäbchen,

vorausgesetzt jedoch daß sie sehen kann was sie thut.

Zu diesem Behufe wurde bei O ein kleines Thürchen

angebracht, in welches schwarzes Glas eingesetzt ist, das den Lichtglanz beinahe

ganz ertödtet und nur so viel Licht hindurchläßt, als man braucht um die Lage und

den Zustand der Kohlen zu beurtheilen. Wenn die Person, welche das Licht regiert,

ihr Geschäft gut verrichtet, so hat die vor dem Kasten befindliche und das Mikroskop

handhabende Person nicht mehr zu thun, als wenn sie mit einem Sonnenmikroskop

operirte.

Bei unserm Apparat besteht das eigentliche auf dem Brette P angebrachte Mikroskop L aus einer

viereckigen verzahnten Säule t, Fig. 2, auf welcher sich

vermöge eines Getriebes u ein Gehäuse v bewegt, welches eine Reihe achromatischer Linsen y, y enthält, deren Zusammensetzung Fig. 5 im Detail

ersichtlich ist.

Da die von der Verzahnung mitgetheilte Bewegung etwas rasch ist, wurde noch eine

langsame Bewegung hinzugesetzt, mittelst welcher genau auf den Punkt eingestellt

werden kann, was man durch Drehen der Kopfschraube x'

bewerkstelligt.

Auf dem Ende der Säule t gleitet mit Reibung ein zweites

viereckiges Gehäuse, welches eine kreisrunde Blendung p

trägt, die das Beobachtungsfeld begränzt und die schiefsten Strahlen aufhält; auf

der Vorderseite dieser Blendung ist ein Schirm q

befestigt.

Bei n sieht man eine Art Guckloch, mit einem beinahe

schwarzen Glas versehen; es entspricht einer im Brett P

angebrachten Oeffnung und gestattet die Kohlen zu beaufsichtigen, ohne daß man sich

blendet; will man direct in den Apparat hineinsehen, so braucht man nur auf die

Stange zu stoßen, damit sie sich um die Schraube n''

drehe, und dann ist die darunter liegende Oeffnung vollkommen frei gestellt.

Um alle Arten Gegenstände, die man beobachten will, zu halten, bedient man sich der

verschiedenen Federzangen r, r', aller oder einzelner,

welche alle ihren Stützpunkt auf dem Brette P haben.

Die ungeheure Menge strahlender Wärme, welche das Licht begleitet, würde sich wie

dieses im Punkte m concentriren, wenn nicht ein Gefäß

F mit parallelen Seiten, von weißem polirtem

Spiegelglas, dazwischen gesetzt würde, in welches man eine wasserhelle, gesättigte

Alaunauflösung gießt. Indem auf diese Weise das Licht zweimal durch die flüssige

Masse geht, hält diese die strahlende Wärme zum großen Theil auf, welche ohne diese

Vorsichtsmaaßregel die Substanzen desorganisirt und die in den Focus gebrachten

Gläser springen macht.

Eben diese Wärmeentwickelung bestimmte uns auch, den Kasten nicht ganz zu schließen

und ihn oben und unten mit zwei doppelten Reihen schräg stehender Eisenbleche K, Fig. 2, zu versehen. Das

Licht kann demnach nicht nach außen gelangen und dennoch erneuert sich die Luft und

circulirt frei im Innern des Kastens.

So vorgerichtet wäre der Apparat vollständig, wenn wir eine Batterie mit kräftigem

und constantem Strom besäßen. Die Bunsen'sche Batterie,

welche bis jetzt allein zu dieser Art von Versuchen ausreicht, erzeugt in den ersten

Augenblicken ein Feuer, welches gemäßigt und sogar sparsam angewendet werden

muß.

Zu diesem Behufe befindet sich unter dem Kasten ein Regulator, der aus zwei

Platinblechen b'', b''', Fig. 2, besteht, die in

eine Spitze auslaufen und durch einen verzahnten Träger S in veränderlicher Höhe gehalten werden; das eine dieser Bleche b''' steht durch einen Metallstreifen H und den Ring o'' mit dem

positiven Pol der Säule, und das andere, b'', durch

einen Metallstreifen H' mit dem Ring o in Verbindung; diese beiden Bleche können folglich

mehr oder weniger tief in das im Gefäß I enthaltene

schwach angesäuerte Wasser tauchen. Es ist von Wichtigkeit, daß diese Platinbleche

an einem nicht metallischen und nicht leitenden Stücke u' befestigt seyen, weil der Strom, welcher von einem Blech zum andern

durch den zwischen ihnen eingeschlossenen flüssigen Leiter zu gehen gezwungen ist,

mit dem Querschnitt dieses Leiters im Verhältniß steht.

Wir wollen den ziemlich complicirten Weg, den der galvanische Strom zu machen hat,

noch einmal durchnehmen; fangen wir bei seinem Austritt aus der Säule am positiven

Pol an, welcher sich am Ring o'' einhängt. Von da

gelangt er in den Regulator, begibt sich auf einem durchaus metallischen Wege bis

zum Bleche b''', verläßt dieses, geht durch die

Flüssigkeit, um sich auf das Blech b'' zu werfen, und

dann seinen Weg durch den Kupferstreifen bis zum Ring o

fortsetzend, findet er abermals einen ununterbrochenen Weg bis zum Punkt x, wo er die Feder verläßt, um in den Kohlenhalter und

in die Kohle selbst zu treten; an deren Ende gelangt, springt er auf die

entgegengesetzte Kohle über und bringt da die beabsichtigte Wirkung hervor. In die

zweite Kohle gelangt, geht er auf analogem Wege zurück, durch Kohlenhalter, Feder,

metallischen Conductor bis zu o', wo der negative Pol

der Säule eingehangen ist.

Der Apparat befindet sich auf einem Gestelle B, durch

welches er auf die geeignete Höhe gebracht wird. R ist

ein Fach, welches den Regulator trägt, und auf das alle zu den Versuchen

erforderlichen kleinen Gegenstände gelegt werden.

3 Meter weit vor dem Apparat spannt man einen weißen Schirm von wenigstens 1,50 Meter

Durchmesser aus; am besten bedient man sich hiezu eines etwas starken, gut

gespannten, weißen Papiers.

Um einen hinlänglich starken Strom zu erhalten, benützten wir bis jetzt eine Bunsen'sche Batterie von wenigstens 60 Paaren, wie Hr.

Deleuil sie construirt. Wollte man diese Zahl noch

überschreiten, um eine noch etwas größere Intensität zu erzeugen, namentlich aber

länger fort operiren zu können, so müßte man sie wenigstens auf 120 vermehren. In

diesem Falle würde man zwei Batterien machen, deren jede ihren negativen und

positiven Pol hätte; die gleichnamigen Pole würde man dann unter sich vereinigen und

die vier Leiter würden sich auf zwei reduciren, welche man, wie die einer

gewöhnlichen einfachen Säule anwenden würde. Bei der Bunsen'schen Batterie ist der positive Pol das mit einem Kohlenelement

schließende Ende, der negative Pol aber das Ende, welches mit einem Zinkelement

schließt.

Dieses Verfahren, zwei gleich starke Batterien mit einander zu verbinden, bringt

dasselbe Resultat hervor, als wenn man die Oberfläche der Elemente verdoppelte, ohne

ihre Anzahl zu vergrößern.

Die kleinen Kohlenstäbchen a, a' müssen von einer Kohle

ganz eigenthümlicher Art verfertigt werden; man muß sie aus jenen dichten und

compacten Massen nehmen, welche sich an den innern Wänden der Cylinder (Retorten) absetzen, worin die

Steinkohlen behufs der Gewinnung des Leuchtgases destillirt werden.

Diese Kohlenblöcke sind sehr hart und werden schwer angegriffen; um sie

zuzuschneiden, muß man daher das Verfahren anwenden, dessen man sich bedient um die

Edelsteine anzuschneiden. Man macht viereckige Stäbchen von 10 Centimeter Länge und

nur 3 Millimeter Breite auf jeder Seite daraus.

Will man operiren, so ist es wesentlich, daß man den Apparat vorher centrirt. Ich

nehme an, daß der Zeitpunkt da sey, wo die Säule in Thätigkeit ist und die Pole an

ihren respect. Ringen o' und o'' eingehangen sind. Man hält die mit frischen Stäbchen versehenen

Kohlenhälter in der Hand; um sie an ihre Stelle zu bringen, entfernt man zuerst die

Metallstangen h, h mittelst der Knöpfe i, i möglichst weit aus einander; hiedurch kommen die

kleinen Flächen g, g in großer Entfernung von einander

zu stehen, so daß sie sich an die Wände des Kastens anlegen. Oeffnet man nun eine

der Thüren T oder T', welche

an den Seiten des Kastens angebracht wurden, so sieht man frei in das Innere. Es ist

daher leicht die Kohlenhälter zu ergreifen, die Enden c',

d' ihrer Stäbe unter die Federn f, f zu

bringen, sie etwas zu erhöhen und den Gegenstand, wenn er sich den Kerben e' gegenüber befindet, zu verlassen; zu gleicher Zeit

stößt man diese Kohlenhälter zurück, bis die Enden c',

d' an den Flächen g, g anstehen.

Wenn die Kohlenstäbchen von rechter Länge genommen wurden, so muß ein gewisser

Abstand zwischen ihren Enden a, a' stattfinden; dieß ist

der Augenblick, sich vor den Kasten Fig. 1 zu stellen, das

Brett P um den Bolzen N zu

drehen oder ganz wegzunehmen, um die Oeffnung V, Fig. 2, und

folglich auch die Kohlen von ihrer Verdeckung zu befreien. Man erfaßt die Köpfe der

Getriebe und setzt sie in Bewegung, um den Zwischenraum, welcher die Enden a und a' der Kohlen trennt,

auszufüllen läßt aber die Wirkung des einen oder andern dieser Getriebe in der Art

vorwalten, daß der Contact der Kohlen ziemlich genau in der mittlern Ebene des

Apparats stattfindet.

Ist alles so vorgerichtet und findet der Contact statt, so muß das Licht erscheinen;

um es wieder verschwinden zu machen, braucht man nur, indem man an den Knopf v' stößt, die negative Kohle auf eine dem Strome

unüberspringbare Entfernung zu rücken. Um es wieder zu erzeugen, braucht man auf

diesen Knopf nur in entgegengesetzter Richtung zu wirken, um die negative Kohle

wieder mit der andern in Berührung zu bringen, und wenn dieß nicht hinreichen

sollte, auf einen der Knöpfe i'', i''' zu wirken.

Hierauf bringt man das Brett P wieder an seinen Platz in

eine beinahe senkrechte Lage, läßt sodann das Licht erscheinen und sieht durch die

Thüre T zu, ob der reflectirte Büschel in die Oeffnung

m fällt; sollte er nicht hineinfallen, so würde man

ihn dazu bringen, indem man entweder mittelst des Knopfes j die Neigung des Hohlspiegels verändert, oder das um den Bolzen N bewegliche Brett P etwas

schief stellt.

Geht der reflectirte Lichtbüschel durch die Oeffnung m,

so sieht man das Feld des Instrumentes sich leuchtend auf die Schirmwand

projectiren, und um das Maximum von Intensität zu erhalten, braucht man nur den

Hohlspiegel C mittelst des Knopfes E vorwärts oder rückwärts zu stellen.

Während aller dieser Vorbereitungen dürfen die Bleche des Regulators kaum ins

angesäuerte Wasser des Gefäßes I tauchen, und erst wenn

der wirkliche Versuch beginnt, läßt man sie etwas tiefer hinein.

Bei der ersten Anwendung des Apparats ist einiges Probiren nöthig, um die Intensität

kennen zu lernen, welche man dem Strom geben muß, die zum Theil von der Kraft der

Batterie, zum Theil aber von der Stellung des Regulators abhängt.

Ist die Intensität zu stark, so consumiren sich die Kohlen sehr schnell und

entwickeln eine solche Hitze, daß sie dem zunächstbefindlichen Theile des Apparats

schädlich wird; ist die Intensität zu schwach, so ist auch das Licht schwach,

vorzüglich aber unstät, indem die geringste Spur von Unreinigkeit oder Asche dem

Durchgang des Stroms ein Hinderniß wird.

Wegen der Leichtigkeit, mit welcher das elektrische Licht nach Belieben ausgelöscht

und wieder entzündet werden kann, läßt man dasselbe niemals unnöthig fortdauern;

während dieser Unterbrechungen aber wären der Apparat und die Versammlung in

vollkommene Finsterniß versetzt. Diesem Uebelstand begegnet man dadurch, daß man ins

Innere des Kastens ein brennendes Wachslicht bringt; die Vorkehrung mit den schrägen

Blechen K gestattet demselben recht gut fortzubrennen

und bewirkt selbst, daß es nicht durch die Hitze schmelzen kann. Man kann dadurch

auch jederzeit im Innern des Kastens sehen, wo sich die einzelnen Dinge befinden,

selbst wenn ihn die Elektricität nicht erhellt; man braucht zu diesem Behufe nur das

Guckloch n aufzudrehen oder das kleine Thürchen O zu öffnen.

Ist alles vorbereitet, und soll der Versuch wirklich angestellt werden, so stellt

sich der eigentliche Experimentator vor den Apparat rechts hin; in dieser Stellung

hat er alle wichtigen Theile zur Hand; er sieht, was innen vorgeht durch das

Guckloch n und kann auch auf die Schirmwand Hinsehen; er

läßt sonach mittelst des Knopfes v' das Licht

erscheinen, indem er dafür sorgt, daß die positive Kohle a etwas vor der negativen Kohle a' bleibt und

bringt sie durch die verschiedenen oben angegebenen Handgriffe auf die höchste

Intensität. Man bringt das Object in die Zange r,

nöthigenfalls unter Beihülfe anderer kleinerer Zangen r',

r' und setzt in den Punkt ein, wie bei jedem optischen Instrument.

So lange die Beobachtung dauert, müssen die Kohlen oft und in kleinen Rucken einander

genähert werden, was der Experimentator, wenn er allein ist, mittelst der

Getriebknöpfe i', i' bewerkstelligt.

Bedient er sich eines Gehülfen, so stellt sich dieser hinter den Kasten und erreicht,

die Arme ausbreitend, die Getriebknöpfe i'' und i''' und die Knöpfe l', l'';

zu gleicher Zeit sieht er durch das schwarze Glas der Thüre O die Verbrennung der Kohlen und kann das Resultat derselben, über den

Apparat hin die Schirmwand betrachtend, beurtheilen; er kann sogar über den Strom

nach Belieben disponiren, weil er den Regulator zu Handen hat.

Ein in dieser Weise construirter Apparat wurde vor der Société d'Encouragement in ihrer Sitzung am 12. März 1845

producirt und diente der zahlreichen Versammlung nicht nur vergrößerte Bilder vorher

präparirter und aufbewahrter Gegenstände vorzuführen, sondern auch die der

Krystallisation der Salze, lebende Thierchen und die Circulation des Bluts bei einem

lebenden Thiere zu zeigen.

Auch zeigten wir mit diesem Apparate auf dem Schirme das vergrößerte Bild der

glühenden Kohlenenden; bei diesem neuen Versuche wurde der Focus des Lichts selbst

der zu beobachtende Gegenstand.

Das elektrische Licht besitzt eine trügerische Eigenschaft, die man wohl kennen muß;

in den ersten Augenblicken wo man es erblickt, blendet es sehr und man kann es nicht

unverwandt betrachten; nach und nach aber gewöhnt man sich daran und hierin liegt

die Gefahr; wer die blendenden Strahlen des elektrischen Lichts lange fort

betrachtet, wird in der Nacht, welche darauf folgt, von einer heftigen und sehr

schmerzhaften Augenentzündung ergriffen. Durch mehr oder weniger dunkel gefärbte

Gläser kann man sich vor solchen Anfällen schützen.

Tafeln