| Titel: | Verbesserungen an Dampfmaschinen, worauf sich Richard Haworth, Ingenieur zu Bury in der Grafschaft Lancaster, am 10. Febr. 1845 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. XXXI., S. 161 |

| Download: | XML |

XXXI.

Verbesserungen an Dampfmaschinen, worauf sich

Richard Haworth,

Ingenieur zu Bury in der Grafschaft Lancaster, am 10.

Febr. 1845 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Jan. 1846, S.

389.

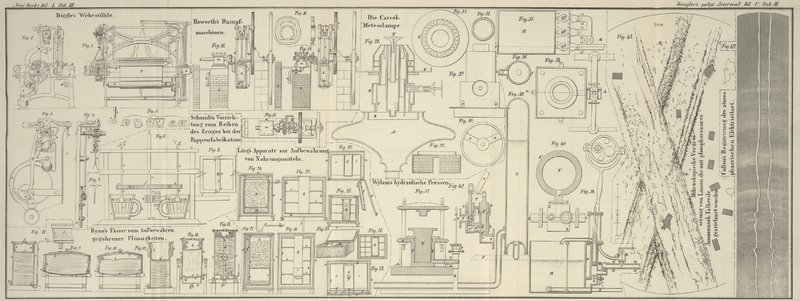

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Haworth's Verbesserungen an Dampfmaschinen.

Vorliegende Verbesserungen an Dampfmaschinen bestehen in einer eigenthümlichen

Construction und Anordnung der Maschinentheile, wodurch eine bedeutende

Brennmaterialersparniß erzielt und an Kraft und Geschwindigkeit gewonnen wird. Das

wesentliche Neue an der Erfindung ist folgendes. Die Maschine besitzt sowohl die

gewöhnliche wechselnde geradlinige Bewegung, als auch eine kreisförmige Bewegung um

die Treibwelle. Der Dampfcylinder ist nämlich an dem einen Ende eines Hebels

befestigt, während die Kurbel lose in einem Lager am andern Ende des nämlichen

Hebels rotirt. Die Büchse oder der Mittelpunkt dieses Hebels ist an der Treibwelle

festgekeilt; sie hat den Zweck, die Bewegung der Maschine dieser Welle mitzutheilen,

und zwar auf folgende Weise. An dem einen Ende der Kurbelwelle ist ein Stirnrad

festgekeilt; der Halbmesser seines Theilrisses ist gleich dem halben Abstand des

Mittelpunkts der Kurbelwelle von der Haupttreibwelle der Maschine. Dieses Rad greift

in ein anderes stationär befestigtes Rad von gleichem Durchmesser. Da die Hauptwelle

lose um ihren Mittelpunkt rotirt, so hat das Rad an der Kurbelwelle eine doppelte

Bewegung zu vollbringen, nämlich eine rotirende um seine eigene Achse in Folge der

Kolbenbewegung, und eine planetarische um die Hauptwelle, während das andere Rad,

durch dessen Mitte die Hauptwelle geht, vollkommen stationär bleibt. Da beide Räder

gleichen Durchmesser haben, so vollendet das „Planetenrad“

seinen Umlauf um die Hauptwelle und das „Sonnenrad“ genau in

Verseiben Zeit, in welcher die Kurbel eine Umdrehung um ihre Achse macht. Der

Kraftgewinn steht bei dieser Anordnung im Verhältniß des Unterschieds zwischen der

Kurbellänge und der Länge des Hebels, an dessen Ende die Kurbel rotirt; die

Geschwindigkeit wird durch die Kürze der Kurbel gewonnen, indem der Kolben eine

geringere Strecke bei jedem Hub zu durchlaufen hat.

Fig. 15

stellt einen Grundriß und Fig. 16 einen Frontaufriß

der verbesserten durch Hochdruckdampf zu betreibenden Dampfmaschine dar. Die Ansicht

Fig. 17

ist zum Theil im Durchschnitt gegeben, um die Vorkehrung für den Ein- und

Austritt des Dampfs in und aus dem Cylinder deutlicher zu zeigen. a, a ist das Mauerwerk, auf dem die Hauptwelle b, b* gelagert ist; c das

Schwungrad; d der Dampfcylinder; e die Verbindungsstange; f die Kurbel und g die Kurbelwelle. Letztere rotirt in Lagern an dem

einen Ende der Hebel h, h*; die Büchse des Hebels h ist an die Hauptwelle b

festgekeilt und der Dampfcylinder d an das andere Ende

der Hebel h, h* befestigt. Der Dampf gelangt auf

folgende Weise in den Cylinder. Das Ende b* der Welle

Fig. 17

ist hohl und in seiner Mitte mit einer Scheidewand versehen, welche die

Eintrittröhre k von der Austrittröhre l trennt; sie rotirt in einer mittelst Stopfbüchsen

dampfdicht geliederten Kammer m. Der Dampf tritt in

diese Kammer durch die Röhre n, durch die Oeffnung o in die Röhre k und von da

durch das Schieberventil in den Dampfcylinder. Der Kolben setzt mit Hülfe der

Verbindungsstange e und der Kurbel f die Kurbelwelle g in

Rotation. An dem einen Ende der letztern ist das Planetenrad p festgekeilt, welches in ein stationäres Sonnenrad q von gleichem Durchmesser greift und um dasselbe rotirt. Durch die Büchse

des Rads q geht das Ende b

der Hauptwelle, sich lose drehend. Da nun das Rad q

vollkommen stationär bleibt, so veranlaßt die Rotation der Kurbelwelle g das Planetenrad p in

derselben Zeit einen Umlauf um das Sonnenrad zu machen, in welcher es um seine

eigene Achse rotirt, und setzt somit die Maschine um die Welle b, b* in Umdrehung. Um bei dieser Einrichtung das

Schieberventil in Thätigkeit zu setzen, ist das Excentricum r stationär und durch eine Reihe von Hebeln s, s,

s mit dem Ventile verbunden. Die Rotation der Maschine theilt dem Ventile

die nöthige Bewegung eben so mit, wie dieses die Umdrehung des Excentricums thun

würde, wenn die Maschine stationär wäre. Fig. 18 stellt ein

Excentricum in der vordem Ansicht und im Durchschnitt dar, dessen man sich anstatt

des Excentricums in Verbindung mit der in Rede stehenden Anordnung bedienen kann,

wenn die Maschine mit Expansion arbeiten soll. Man kann dieses Excentricum so

berechnen, daß es den Dampf beim halben Hub abschneidet.

Tafeln