| Titel: | Verbesserte Vorrichtung zum Reiben des Zeuges, welcher zur Pappenfabrication dient; erfunden von E. O. Schmidt. |

| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. XXXIV., S. 168 |

| Download: | XML |

XXXIV.

Verbesserte Vorrichtung zum Reiben des Zeuges,

welcher zur Pappenfabrication dient; erfunden von E. O. Schmidt.

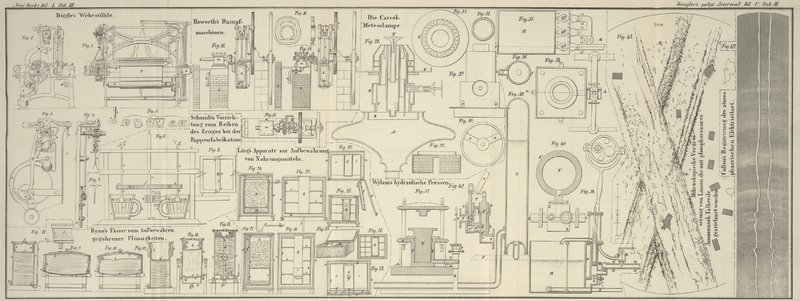

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Schmidt's Vorrichtung zum Reiben des Zeuges welcher zur

Pappenfabrication dient.

Ehe ich zur Beschreibung des Apparats selbst übergehe, bemerke ich, daß die von mir

gemachte Verbesserung sich darauf beschränkt, daß nicht jeder Reiber für sich

besonders durch Menschenhände bewegt wird, sondern daß vier Reiber zugleich durch

Wasserkraft oder durch irgend eine andere Triebkraft in Bewegung gesetzt werden.

Eine zweite von mir beanspruchte Verbesserung betrifft eine bequemere und leichtere

Stellung der Reiber.

In Fig. 6 sieht

man einen kegelförmigen Kübel a, der 3 Fuß 4 Zoll hoch

ist. Der Kübel muß wasserdicht seyn und die Dauben desselben werden durch zwei

eiserne Reife zusammengehalten. Das Innere des Kübels ist mit Eisenblech bekleidet,

das wie ein Reibeisen durchschlagen ist. In diesem Kübel macht eine Welle b ihre Bewegung, an deren unterem Ende sich ein

vollkommen runder hölzerner Kegel c befindet. Die ganze

Oberfläche dieses Kegels ist mit dünnen eisernen Streifen besetzt. Um diese zu

befestigen, macht man einen nicht zu tiefen Sägeschnitt in den Kegel und setzt in

diese Schnitte die eisernen Streifen ein; in Folge der Feuchtigkeit schwillt das

Holz auf und das Eisen rostet und beide Ursachen genügen, um die Eisenstreifen

festzuhalten. Alle Eisenstreifen müssen gleichhoch über dem Kegel vorstehen. Am

untern Theil der Welle b befindet sich ein Zapfen, der

in einer Pfanne sich dreht, welche am Boden des Kübels angebracht ist.

An der Seite des Kübels ist eine Röhre h aus Weißblech

oder Messing befindlich, die 4 Zoll im Durchmesser hat und im halben Zirkel

ausgearbeitet ist, dessen beide äußere Enden oben und unten am Kübel liegen, damit

der Zeug und das Wasser ungehindert in jenem eintreten können und in einer

beständigen Bewegung erhalten werden.

Ueber dem Kegel und auf dessen großen Durchmesser sind vier Streifen i, k, i, k, die zwei Zoll hoch sind, so angebracht, wie

es in Fig. 6

angezeigt ist. Diese Streifen bilden zwei stumpfe Winkel, die in der Richtung

angebracht sind, welche die Maschine bei ihrer kreisrunden Bewegung nimmt. Auf diese

Weise wird der Zeug beständig bewegt und immer in die Röhre h, Fig.

6, gestoßen, welche ihn unter den Kegel trägt, von wo er durch die

Centrifugalkraft von unten nach oben getrieben wird. Die Materien werden durch den äußeren

Umfang des Kegels an der innern Wand des Kübels zermalmt und zerrissen. Die eisernen

Streifen, womit der Kegel ausgestattet ist, müssen sich den innern Wänden des Kübels

sehr nähern, ohne sie jedoch zu berühren; sie gleiten in einer geringen Entfernung

von denselben hin, damit sich die Masse zwischen den Wänden und den eisernen

Streifen drehen kann.

Bei e ist die Welle b mit

einem Triebstock versehen, in welchen das Kammrad f

eingreift. Dieses Kammrad selbst ist fest auf einer Welle n befestigt, die an ihrem untern Ende einen Zapfen hat, der in der

metallenen Pfanne m, die am Boden des Etablissements

eingelassen ist, sich bewegt. Das obere Ende der Welle n

geht durch das Balkenlager o, Fig. 8, hindurch, das aus

zwei an einander anstoßenden Balken besteht, die in die Balken r unbeweglich befestigt sind und von denen ein jeder an

der Stelle, wo das obere Ende der Welle n, Fig. 6, durch

das Lager gehen soll, einen halbrunden Ausschnitt hat, wie dieses bei p, Fig. 8, sichtbar ist. Bei

q, Fig. 6, ist an der Welle

n ein Triebstock befindlich, in dem das Rad s eingreift welches von der Welle t getragen wird, die ihre Bewegung durch ein Triebrad empfängt; zur

Umdrehung dieses Rads wendet man entweder Wasser oder jede andere Triebkraft an. Was

die hölzernen Wellen b anbetrifft, so bewegt sich deren

unteres Ende, wie ich schon erwähnt habe, in der Pfanne des Kübels a, während ihr oberes Ende, durch das auf Strebepfeilern

ruhende Balkenlager r hindurchgeht, welches zu diesem

Zweck an der Durchgangsstelle durchbohrt ist. Dieses Loch wird mit Messing

ausgefüttert und muß groß genug seyn, um der Welle b

eine leicht drehende Bewegung zu erlauben. Am obern Theil ist die Welle bis zu der

punktirten Linie v ausgebohrt und diese Oeffnung mit

einer eine metallene Schraubenmutter enthaltende Büchse ausgefüttert. Das Stellstück

x, welches aus Eisen ist und durch eine in dem

Balken r befindliche Oeffnung hindurch geht, die

ebenfalls mit Messing gefüttert seyn muß, ist von seinem unterem Ende an bis zur

Hälfte seiner Länge mit Schraubengängen ausgestattet, die in die Schraubenmutter der

Welle b eingreifen.

In Fig. 7

befindet sich eine besondere Abbildung dieses Stellstücks, das die Form einer nur

zur Hälfte mit Schraubengängen geschnittenen Spindel hat, und dessen Kopf mit Armen

versehen ist, um das Stellstück leicht umdrehen zu können. Das Stellstück muß so

groß seyn, daß es immer noch 4 bis 6 Zoll über der oberen Fläche des Balkens r hervorsteht, wenn die Welle b ganz heruntergelassen ist. Um den Kegel der Welle b in dem

Kübel zu erheben, braucht man nur das Stellstück x

mittelst der Arme umzudrehen, denn durch das tiefere Eintreten der Schraubengange in

die Schraubenmutter der Welle b wird natürlich die Welle

b gehoben. Das Spiel des ganzen Apparats ist höchst

einfach folgendes. Beim Umdrehen des Triebrads wird die Welle t und das an dessen äußerem Ende befindliche Rad s in Bewegung gesetzt, das vermöge seiner besonderen Construction in den

Triebstock q der Welle n

eingreift und jenen wie letztere umdreht. Dieser drehenden Bewegung muß natürlich

auch das Kammrad f folgen, welches auf der Welle n unbeweglich sitzt und das in den Triebstock e einer jeden der vier Wellen eingreift, wodurch diese

ebenfalls eine drehende Bewegung mitgetheilt erhalten.

Tafeln