| Titel: | Die Carcel-Meteorlampe. |

| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. XXXV., S. 170 |

| Download: | XML |

XXXV.

Die Carcel-Meteorlampe.

Aus dem Mechanics' Magazine, 1845, Nr.

1165.

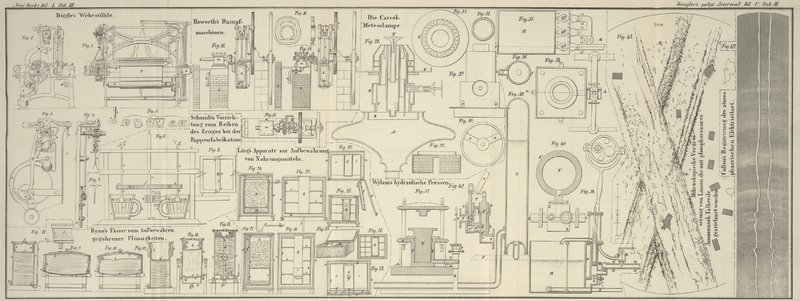

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Carcel's Meteorlampe.

Unter den neueren Lampen verdient die verbesserte Carcel-Lampe besonders

Erwähnung. Sie eignet sich zum Brennen von einer Mischung aus Terpenthinöl und

Weingeist und unterscheidet sich von andern Spirituslampen insbesondere dadurch, daß

anstatt des gewöhnlichen soliden Brechers (breaker) eine

hohle Röhre mit einem schalenförmigen Obertheil angeordnet ist, durch welche

fortwährend Luft in das Innere der Flamme strömt. Durch diese einfache Vorrichtung

erhält man ein Licht von sehr intensiver Helligkeit.

Fig. 28

stellt einen Seitendurchschnitt dieser Lampe dar. A ist

das Reservoir; C der (Fig. 29 abgesondert

gezeichnete) Brenner, welcher in einen Hals B geschraubt

ist, der an dem oberen Theil des Reservoirs festsitzt. N

ist der neue hohle Brecher; a, a sind zwei Luftröhren,

welche von der äußeren Seite des Brenners C in einer

geneigten Richtung nach der inneren Luftröhre D sich

erstrecken. Diese Luftröhre mit ihren beiden Seitenröhren ist Fig. 30 abgesondert im

Grundrisse dargestellt. E ist ein Windschirm von der

Fig. 31

und 32 im

Grundriß und Durchschnitt dargestellten eigenthümlichen Form; F der Glashälter, welcher aus zwei Theilen 1 und 2 besteht; der Theil 1

ist unten durchlöchert und der Theil 2, wie der separate Grundriß Fig. 33 zeigt, mit

durchlöcherten Ringen umgeben.

Tafeln