| Titel: | Construction von Fässern für Wein, Bier und andere gegohrene Flüssigkeiten, um deren weitere Zersetzung durch die Einwirkung der Luft zu verhindern; worauf sich John Ryan zu London am 7. Sept. 1844 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. XLIII., S. 198 |

| Download: | XML |

XLIII.

Construction von Fässern für Wein, Bier und

andere gegohrene Flüssigkeiten, um deren weitere Zersetzung durch die Einwirkung der

Luft zu verhindern; worauf sich John Ryan zu London am 7. Sept.

1844 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, März 1846, S.

88.

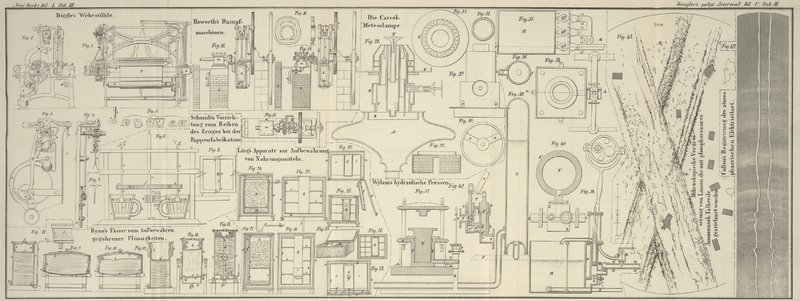

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ryan's Construction von Fässern für Wein, Bier und andere gegohrene

Flüssigkeiten.

Der Patentträger gibt verschiedene Mittel an die Luft von Wein, Bier oder anderen

Flüssigkeiten auszuschließen, welche durch die Einwirkung der Atmosphäre eine

Gährung oder Zersetzung erleiden könnten.

Fig. 9 zeigt

ein Faß zum Export gegohrener Flüssigkeiten im Durchschnitt. a, a ist das hölzerne Faß und b, b ein

biegsamer Sack, welcher im Innern des Faßes einen luftdichten Ueberzug bildet. In

diesen Sack gießt man die Flüssigkeit durch eine Oeffnung bei c, welche durch einen Spund oder ein Ventil geschlossen wird. Während der

Sack mit Flüssigkeit gefüllt wird, entweicht die Luft aus dem Faß durch das Windloch

d; und wenn die Flüssigkeit abgezogen wird, tritt

Luft in das Faß an dem Loch d. e ist ein gewöhnlicher

Zapfen zum Abziehen der Flüssigkeiten.

Fig. 10 zeigt

eine andere Anordnung im Durchschnitt; der Luftsack schwimmt auf der Flüssigkeit in

dem Faß und communicirt mit der Atmosphäre vermittelst des Hahns c. Angenommen die Flüssigkeit sey aus dem Faß a abgezogen worden und dasselbe soll nun wieder gefüllt

werden, so richtet man das Faß an seinem Ende aufwärts und öffnet den Hahn c; man gießt dann die Flüssigkeit in das Faß durch das

Spundloch d und die in dem biegsamen Sack b enthaltene Luft wird durch den Druck der Flüssigkeit

in dem Maaße ausgetrieben werden, als letztere in dem Faß steigt. Wenn dann das Faß

voll Flüssigkeit und folglich luftleer ist, so bringt man den Spund wieder an seine

Stelle und das Faß Bier etc. kann nun in jedes Klima exportirt werden. Wenn die

Flüssigkeit aus dem Faß abgezogen wird, füllt sich der Raum, welchen sie einnahm,

sogleich durch die Ausdehnung des Sacks aus, in welchen man die Luft frei zulassen

muß: dieses Faß kann wie die gewöhnlichen verspundet werden.

Fig. 11 ist

ein cylindrisches Gefäß zur Aufbewahrung von Bier etc. Man zieht die Flüssigkeit des

Fasses f durch Oeffnen des Hahns g in der Röhre c ab; sie fließt dann in das

cylindrische Gefäß a und treibt den schwimmenden Kolben

b*, an welchem der biegsame Sack b angebracht ist, in die Höhe; in dem Maaße als der

Kolben b* steigt, wird die Luft aus dem Sack bei d ausgetrieben und man zieht die Flüssigkeit, wenn sie

verbraucht werden soll, am Hahn e ab. Wenn das Gefäß von

dem Faß getrennt werden muß, kann man ein bei c*

ersichtliches Ventil anbringen, welches die Oeffnung zum Einlassen der Flüssigkeiten

verschließt, so daß sich das Rohr c beseitigen läßt.

Fig. 12 zeigt

ein cylindrisches Gefäß, welches der Patentträger „Gährtonne“

nennt. In diesem Gefäß soll die Gährung vorgehen und wenn die Decke (Oberhefe)

fällt, oder wenn man aus irgend einem Grund die Gährung aufhalten will, bringt man

den biegsamen Sack b, welcher mit einem Kolben b* versehen ist, in dem Gefäße an; der obere Rand des Sacks wird durch einen

Strick oder auf sonstige Weise an dem Gefäß befestigt, wie man bei c, c sieht; da der Kolben oben auf der Flüssigkeit

schwimmt, so schließt er alle Luft aus und unterbricht dadurch die Gährung.

Beim Abziehen gewisser Flüssigkeiten aus einem vollen Gefäß erhält man sie oft von

verschiedener Güte, je nach der Tiefe, in welcher man abzieht; die reinste

Flüssigkeit kommt gewöhnlich in der Mitte vor, während die schweren Theile oder

Hefen sich am Boden absetzen und die leichten Theilchen oder der Schaum oben auf der

Flüssigkeit schwimmt.

Fig. 13 ist

ein senkrechter Durchschnitt eines Apparats, um den reinsten Theil einer Flüssigkeit

in der Mitte abzuziehen. Er besteht aus einem Cylinder a, welcher mit einem biegsamen Luftsack b versehen

ist, an dessen Boden sich ein Kolben b* befindet,

welcher oben auf der Flüssigkeit schwimmt. c ist ein

falscher Boden mit einer kreisförmigen Oeffnung in seiner Mitte, welche zur Aufnahme

der biegsamen Röhren d und d* und des kegelförmigen Seihers e dient. Das

obere Ende der biegsamen Röhre d* ist in der Mitte des

Kolbens b* befestigt und das untere Ende der Röhre 6 an

dem Boden des Gefäßes a; die biegsamen Röhren sind an

ihrer Vereinigungsstelle mit dem Seiher e versehen. f ist das Ventil, durch welches die Flüssigkeit in das

Gefäß eingelassen wird und g ein Hahn zum Abziehen

derselben. Die biegsamen Röhren werden durch eine gewundene Feder h, h am Zusammensinken verhindert; die Flüssigkeit tritt

durch die Löcher in dem Seiher e, fließt das Faß d hinab und durch den Hahn g. Da der Kolben b* in dem Maaße sinkt als die

Flüssigkeit abnimmt, so werden die Federn h, h die

Röhren d und d* gleichmäßig

zusammenziehen und den Seiher e in der Mitte der

Flüssigkeit erhalten.

Fig. 14 zeigt

ein Gefäß zum Aufbewahren thierischer und vegetabilischer Substanzen, welche

nöthigenfalls in kleiner Menge daraus genommen werden können. Das Gefäß a, a ist zur größeren Bequemlichkeit mit Zapfen

versehen, welche im Lagern auf dem Gestell b spielen, so

daß man den Boden des Gefäßes aufwärts drehen kann. An dem Deckel c ist der biegsame Sack d

angebracht, welcher für die Atmosphäre offen ist. Der Boden e des Gefäßes hat eine Oeffnung, welche durch ein mit dem Arm g verbundenes Schieberstück f verschlossen wird; h ist eine mit dem Hahn

i versehene Kammer; dieselbe ist an dem Boden des

Gefäßes a, a durch Stifte oder auf sonstige Weise

befestigt. Um das Gefäß zu füllen, beseitigt man die Kammer h und dreht den Boden e aufwärts; der Schieber

f wird dann von dem Loch weggezogen und die Substanz

(was sie immer seyn mag) in das Gefäß gebracht; man verschließt dann das Loch

und macht das Gefäß mittelst einer Luftpumpe luftleer, die mit dem Hahn j communicirt; hierauf kann man die Kammer wie vorher am

Gefäß anbringen. Will man einen Theil der im Gefäß enthaltenen Substanz

herausnehmen, so bringt man an dem Hahn i eine Luftpumpe

an und zieht die Luft in der Kammer h aus; dann zieht

man den Schieber f zurück, worauf die Substanz

herabfällt und den luftverdünnten Raum ausfüllt; der Schieber wird dann wieder

vorwärts gestoßen, um das Loch in dem Boden zu bedecken und die so in der Kammer h abgesetzte Substanz kann weggenommen werden. Es ist

wohl unnöthig zu bemerken, daß der Sack d sich ausdehnen

und den von der Substanz, welche aus dem Gefäß a

genommen wurde, leergelassenen Raum ausfüllen wird. Auf diese Weise können

Vegetabilien jeder Art, ferner Butter, Speck etc. lange Zeit frisch und rein

erhalten werden.

Um das Füllen der oben erwähnten Fässer zu erleichtern, kann man an der Oeffnung,

welche die Luft zuläßt, eine Luftpumpe befestigen und den biegsamen Sack oder die

Luftkammer schnell auspumpen.

Tafeln