| Titel: | Verbesserungen an Maschinen zum Behauen der Steine und zum Schneiden und Schnitzen des Holzes, worauf sich George Myers, Architekt in Laurie-terrace, Lambeth, am 8. Jul. 1845 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. LII., S. 254 |

| Download: | XML |

LII.

Verbesserungen an Maschinen zum Behauen der

Steine und zum Schneiden und Schnitzen des Holzes, worauf sich George Myers, Architekt in

Laurie-terrace, Lambeth, am 8. Jul. 1845

ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, April 1846,

S. 193.

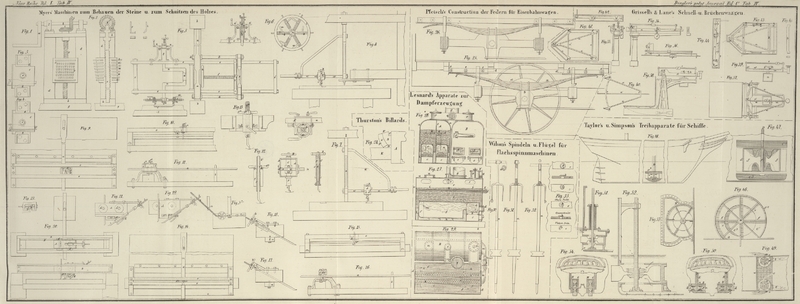

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Myer's Maschinen zum Behauen der Steine und zum Schneiden und

Schnitzen des Holzes.

Fig. 1 stellt

die Frontansicht,

Fig. 2 den

Verticaldurchschnitt und

Fig. 3 und

4 zwei

Querschnitte einer Maschine zum Behauen von Steinen dar, die sich zur Herstellung

ornamentaler Formen oder Vertiefungen eignet. Die beiden letzteren zeigen zwei

verschiedene Ansichten von Schneidwerkzeugen, deren Gestalt von der Beschaffenheit

der zu liefernden Arbeit abhängt. Die Werkzeuge a dienen

zur Ausarbeitung ins Grobe, das Werkzeug b zur

Vollendung. Die Werkzeuge a sind, wie man bemerkt, so

eingesetzt, daß die Abstände ihrer Schneiden von der Achse stufenweise zunehmen, und

bei abwärts erfolgender Bewegung das Instrument b

zuletzt angreift. Der Werkzeughälter besteht aus einem Metallblock c, mit vielen Löchern, in welche die Schneidinstrumente

so eingekeilt werden, daß die gröberen zuerst in Thätigkeit kommen; auch haben diese

eine solche Gestalt, daß sie eine Form hervorbringen, die sich der letzten von dem

feineren Werkzeuge zu vollendenden Figur stufenweise nähert. Der Werkzeughälter c bewegt sich zwischen zwei Führungen d, d; die Bewegung wird durch die Rotation einer

Schraube e vermittelt, welche durch eine an dem

Werkzeughälter angebrachte Mutter f geht. Der Stein

bleibt an der Vorderseite der Maschine unbeweglich, so daß die Instrumente bei ihrer

Auf- oder Niederbewegung durch Abschaben die verlangte Form am Stein

hervorbringen. Die Maschine ist auf einer Unterlage g

befestigt und die Enden der Schraube e drehen sich in

geeigneten Lagern h. Das obere Ende der Schraube e enthält ein Winkelrad i,

in welches ein anderes Winkelrad j greift; die Achse k des letztern ist mit einer Kurbel m versehen, durch deren Umdrehung die Maschine in

Wirksamkeit gesetzt wird. Ich gehe nun zu der Beschreibung eines andern Theils

meiner Erfindung über.

Fig. 5 zeigt

den Aufriß einer Maschine zum Schneiden von Holz, Stein oder anderem Material

mittelst eines rotirenden mit Schneidinstrumenten besetzten Gestells. Die Anordnung

ist so getroffen, daß die Schneidinstrumente von dem Mittelpunkt des rotirenden

Gestells aus adjustirt werden können. a ist eine

verticale oben und unten in b gelagerte Welle. An diese

Welle ist mit Hülfe der Schraubenbolzen und Muttern d, d

der Theil c befestigt, wodurch ein in den Lagern b, b bewegliches Gestell gebildet wird. Durch die

Verticalwelle a treten zwei Stangen e, e, die an ihren Enden durch die Stangen e', e' verbunden sind und auf diese Weise einen

viereckigen Rahmen bilden. Dieser Rahmen ragt mehr oder weniger an der einen Seite

der Welle a heraus, je nachdem das in den Stein

einzuschneidende Muster von der Welle a mehr oder

weniger entfernt ist. Die Stellung des Rahmens wird mit Hülfe der Schraube f regulirt. An dem Ende der letzteren sind Achsen

angebracht, die sich in Lagern f¹ drehen, und in

dem Querstück g befindet sich ein Lager f³ mit einer Mutter zur Aufnahme der Schraube f. Da sich nun die Schraube frei in ihren Lagern f¹, f¹ drehen

kann, so bewegt sie das Querstück g hin und her, je

nachdem sie nach der einen oder der andern Richtung gedreht wird. Das Querstück g ist an den Stangen e, e

befestigt, so daß sich diese durch die Verticalwelle a

vor- oder zurückbewegen, wenn ersteres sich dieser Welle nähert oder von ihr

entfernt. Die Schraube f wird mit Hülfe des an ihrem

einen Ende befindlichen Rads h gedreht. Das rotirende

Gestell i mit den Schneidwerkzeugen ist Fig. 5 im senkrechten

Durchschnitt und Fig. 6 im Grundriß dargestellt. Dieses Gestell eignet sich zur Aufnahme

von sechs Schneidinstrumenten; die Anzahl der letzteren läßt sich jedoch abändern.

In Fig. 5

bemerkt man zwei solcher Instrumente; das eine vorbereitende x bearbeitet die horizontale Fläche 1, 1 und den verticalen Umfang, das

andere y vollendet den durch das erstere gemachten

verticalen Schnitt und gibt ihm die verlangte Form. Die Schneidwerkzeuge sind in den

Hältern k, k befestigt, welche mittelst Schrauben l, l dem Mittelpunkt des Gestells genähert und von

demselben entfernt werden können. Die Befestigung der Hälter geschieht mit Hülfe der

aufgeschraubten Handhaben. Das rotirende Gestell ist an der mit einer Kurbel

versehenen in den Stangen e, e gelagerten Achse n befestigt. Diese Achse läßt sich in ihren Lagern

verschieben und ist daher an ihrem oberen Ende mit einem kurzen Hals versehen, der

sich in einem an dem Kopf der Schraube p angebrachten

Lager o dreht. Auf den oberen Theil des Halses ist eine

Mutter g geschraubt, so daß die Kurbelachse, obgleich

sie von der Schraube p gehalten wird, sich dennoch frei

drehen kann, ohne die Schraube p zu bewegen. Letztere

wird mit Hülfe der an die Schraubenmutter r befestigten

Handhaben q¹ höher oder niedriger gestellt. Der

Kopf der Schraube p bewegt sich zwischen verticalen

Führungen t auf- und nieder. Die Schraube p enthält oben ein Querstück u, durch welches eine Stange v geht. Wenn die

Spitze dieser Stange bis auf die Oberfläche der Mutter herabgekommen ist, so können

die Werkzeuge nicht tiefer in den Stein eingreifen. Demnach richtet sich die Tiefe,

bis auf welche die Instrumente eindringen können, nach der Befestigung der erwähnten

Stange mittelst der Schraube. Die Stellung des Rahmens e,

e wird fixirt, nachdem die Spitze w über die

Mitte der auszuarbeitenden Figur gebracht worden ist. Der Arbeiter seht die Maschine

in Rotation, indem er die an der Kurbel n angebrachte

Handhabe ergreift.

Ich gehe nun zu der Beschreibung eines andern Theils meiner Erfindung über. Dieser

bezieht sich auf eine Maschine, welche mit Hülfe von Schneidwerkzeugen, die sich in

radialer Richtung adjustiren lassen, kreisförmige oder bogenförmige Arbeiten

liefert. Fig.

7 zeigt eine solche Maschine im Aufrisse. Die Achse a der Maschine dreht sich in Lagern bei b und

c, und geht in vorliegendem Fall durch ein in dem zu

bearbeitenden Material befindliches Loch. d ist eine

Bank, welche die Maschine und den Stein aufnimmt. Die Achse a wird zuerst in die Höhe gehoben, um den Stein an die Bank befestigen zu

können, und dann in ihr unteres Lager niedergelassen. An der Achse a ist ein mit einer Handhabe versehener Hebel a¹ befestigt, der von dem Arbeiter in Umdrehung

gesetzt wird. An diesem Hebel ist der Werkzeughälter in der Art angebracht, daß er

sich an demselben hin- und herschieben und in jeder Lage feststellen

läßt.

Fig. 8 stellt

den Aufriß einer der vorhergehenden ähnlichen Maschine dar, deren unteres Achsenende

jedoch nicht durch den zu bearbeitenden Stein- oder Holzblock geht, sondern

über demselben gelagert ist, und in eine Spitze ausgeht, welche anzeigt, wenn der

Punkt, der den Mittelpunkt der Arbeit abgeben soll, genau unter der Achse sich

befindet. Die Maschine kann jedoch im vorliegenden Fall keinen vollständigen Kreis

beschreiben. Das Schneidwerkzeug z gleitet in einer

Hülse y, die sich in dem Gestell A adjustiren läßt. Letzteres kann mittelst der Stellschrauben A¹, A¹ in

jeder beliebigen Lage am Arm a¹ festgestellt

werden. Die Hülse y enthält eine Schraubenmutter und

läßt sich mit Hülfe der in diese Schraubenmutter passenden Schraube B je nach der beabsichtigten Tiefe des Schnitts höher

oder niedriger stellen. Die Schraube B wird mittelst

eines an ihrem oberen Ende befestigten Rads B¹

umgedreht. D ist eine Schraubenspindel, welche sich in

Lagern A² des Gestells a und durch Schraubenmuttern der an der Hülse C angebrachten Lager C¹ dreht, wodurch

das Schneidinstrument, nachdem das Gestell A auf dem

Hebel festgestellt worden, der feinsten Adjustirung fähig ist. Eine Klampenschraube

E hält die das Schneidwerkzeug haltenden Theile nach

erfolgter Adjustirung fest.

Ein anderer Theil meiner Erfindung bezieht sich auf Maschinen zum Einschneiden

gerader Formen in Steine oder andere Materialien.

Fig. 9 liefert

den Grundriß,

Fig. 10 die

Frontansicht und

Fig. 11 die

Endansicht einer solchen Maschine.

Die Figuren 12

und 13

enthalten Details des Werkzeughälters nach einem größeren Maaßstabe, um die

Beschaffenheit dieser Theile deutlicher darzustellen. Das Eigenthümliche dieser

Maschine besteht in der Hin- und Herbewegung eines Werkzeughälters mit Hülfe

eines Hebels zwischen Führungen. a ist ein um b beweglicher Hebel, der zur Aufnahme der Drehungsachse

mit einem Schlitz versehen ist. Dieser Hebel endigt sich in eine Handhabe, mit deren

Hülfe der Arbeiter den durch einen Bolzen e mit dem

Hebel verbundenen Werkzeugschlitten zwischen den Führungen o,

o hin- und herziehen kann. Das Werkzeug befindet sich in der Hülse

f, und wird in derselben durch eine Stellschraube

f¹ festgehalten. An dem oberen Theil der

Hülse f befindet sich eine Schraube f², welche die mit Armen f⁴ versehene Mutter f³ aufnimmt.

Durch Umdrehung dieser Mutter hebt und senkt sich die Hülse f und mit dieser das Schneidinstrument, welches somit die erforderliche

Adjustirung erhält. Die Hülse f liegt in einer Hülse g, an deren oberem Theil Platten g¹ befestigt sind, welche in eine an der Mutter f³ angebrachte Vertiefung treten, wodurch die Mutter auf

der Hülse g festgehalten wird. Ist das Schneidwerkzeug

auf die geeignete Tiefe regulirt, so wird es in dieser Lage durch die Stellschraube

g² zurückgehalten. An der Hülse g befindet sich eine Schraubenmutter, welche die

Schraube h umfaßt, so daß das Schneidwerkzeug durch

Umdrehung der Schraube h nach der einen oder der andern

Richtung mehr vor oder zurück gestellt werden kann. Nach erfolgter Adjustirung

fixirt man diese Theile mit Hülfe der Stellschraube g³.

Fig. 14

stellt den Grundriß,

Fig. 15 die

Frontansicht und

Fig. 16 den

Durchschnitt einer andern mechanischen Anordnung dar. Hier läuft der Werkzeughälter

zwischen Führungen o, o, die im vorliegenden Fall enger

bei einander liegen. Die Hülse des Instruments geht durch den Hebel a und die Neigung desselben, sich zu verschieben, ist

nicht so groß. Das Werkzeug z wird in der Hülse y durch die Stellschraube y¹, und die Hülse y in dem Hälter A durch die Stellschraube A¹ festgehalten.

Fig. 17

liefert die Seitenansicht und

Fig. 18 den

Durchschnitt eines anders eingerichteten Werkzeughälters, welcher zwischen den

Führungen o, o läuft und durch den Bolzen e mit dem Hebel a verbunden

wird. In diesem Fall wird die Schnitttiefe durch Umdrehung der in dem Träger i gelagerten Mutter k

regulirt, indem letztere die Spindel des Gelenkstücks m

umfaßt.

Fig. 19

enthält den Grundriß und

Fig. 20 die

Frontansicht eines ähnlichen Apparats, der sich insbesondere für schwere Arbeiten

eignet. Hier liegt der Werkzeughälter A, der Fig. 21, 22 und 23 nach einem

größeren Maaßstab abgesondert dargestellt ist, auf Rädern A¹, A¹ welche auf der Eisenbahn

B¹, B¹

laufen. Der in eine Handhabe sich endigende Hebel a geht

durch eine in der Mitte des Werkzeughälters angebrachte Oeffnung A². Das Schneidwerkzeug liegt in der Hülse y und kann mit Hülfe der die Spindel z¹ umfassenden Mütter höher oder niedriger

gestellt werden. Die Stellschraube E stellt das

Instrument in jeder beliebigen Lage in der Hülfe g fest.

Die Hülse y mit dem Schneidwerkzeuge z ist auch einer Seitenbewegung fähig. Diese wird mit

Hülfe der Schraube F bewerkstelligt, welche durch eine

Mutter geht, die an der Hervorragung y² der Hülse

y angebracht ist.

Tafeln