| Titel: | Verbesserungen an Brückenwagen und Schnellwagen, worauf sich Henry Grissell und James Lewis Lane, Ingenieurs an den Regents-Canal-Eisenwerken, am 17. März 1845 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. LIII., S. 259 |

| Download: | XML |

LIII.

Verbesserungen an Brückenwagen und Schnellwagen,

worauf sich Henry

Grissell und James

Lewis Lane, Ingenieurs an den Regents-Canal-Eisenwerken, am

17. März 1845 ein Patent ertheilen

ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, April 1846,

S. 200.

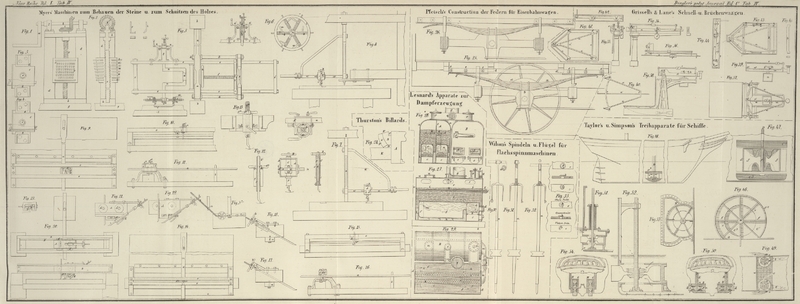

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Grissell's und Lane's Brückenwagen und Schnellwagen.

Den Gegenstand unserer Erfindung bildet eine solche Anordnung der Drehungsachse der

Schnellwage und des Wagebalkens einer Brückenwage, so wie der Stäbe, an welchen das

Laufgewicht sich bewegt, daß die Schneiden, von denen das Laufgewicht herabhängt,

bis zur Drehungsachse oder noch darüber hinaus gebracht werden können. In Folge

dieser Einrichtung braucht man an dem Ende des Wagebalkens keine Wagschale zur

Aufnahme der Gewichte, indem das Laufgewicht allein die Gewichte der verschiedenen

Artikel von den leichtesten bis zu den schwersten angibt. Bei der Adjustirung des

Wagbalkens verfahren wir auf folgende Weise.

Ist das Gewicht des größern Hebels der Schnellwage zu leicht, oder balancirt es die

Lastschale nicht, so treffen wir die Anordnung, daß die Wage ohne das Laufgewicht

frei oscillirt und daß der Indicator, nachdem die Schwingungen aufgehört haben, ein

vollkommenes Gleichgewicht zeigt. Ist nun dieses der Fall, und bewegt man das

Laufgewicht genau über die Drehungsachse, d.h. auf Null, so wird immer noch

Gleichgewicht herrschen, wie groß oder klein auch das Laufgewicht seyn mag. Dieses

Gewicht muß nun aber so regulirt werden, daß dasselbe, wenn es von Null bis zu einem

gegebenen Punkt an dem Ende des Arms bewegt wird, die größte Last, welche mit der

Maschine gewogen werden soll, aufwiegt. Der Raum zwischen diesen Punkten wird in

gleiche Theile getheilt, und jede dieser Abtheilungen stellt irgend ein Gewicht vor.

Wenn das Gewicht des Wagebalkens die Lastschale der Maschine mehr als balancirt, so

geben wir um die Adjustirung zu vereinfachen, den Theilen eine solche Anordnung, daß

das große Laufgewicht so weit nach der Lastseite bewegt werden kann, bis

Gleichgewicht stattfindet. Diese Lage des Laufgewichts bestimmt alsdann den

Nullpunkt. Bei Maschinen zum Wägen schwerer Lasten nehmen wir zwei Laufgewichte. Der

Wagebalken wird ins Gleichgewicht gesetzt, während sich das kleine Gewicht an seiner

Stange auf Null

befindet. Dieses kleine Gewicht muß so regulirt werden, daß es, von Null bis zu

einem gegebenen Punkt am Ende seiner Stange bewegt, die größte Last die abgewogen

werden soll, anzeigt. Der Raum zwischen diesen Punkten wird sodann mit einer

Eintheilung versehen.

Fig.

34–36 stellen einen Wagebalken in Anwendung auf eine gewöhnliche Wage dar.

Fig. 34

ist eine Seitenansicht, Fig. 35 eine Endansicht

und Fig. 36

ein Grundriß desselben. a ist der Wagebalken; b das Querstück, dessen eines Ende mit der Seite des

Wagbalkens fest verbunden ist, so daß der Schlitten e

und das Laufgewicht f über die Drehungsachse bewegt

werden kann. Die Tragsäule ist mit Vertiefungen zur Aufnahme der Drehachsen des

Wagebalkens versehen. Die Schneide d paßt in eine an dem

Querstück befindliche Hervorragung, von welcher eine Stange herabhängt, um den

Wagebalken auf die gewöhnliche Weise mit dem die Platform tragenden Hebel zu

verbinden. Der Schlitten e ist mit einer Schneide

versehen, zur Aufnahme des Bügels g, woran das größere

Laufgewicht f hängt. Der Theil g ist so eingerichtet, daß er an dem Querstück b vorbei über die Drehungsachse hinausgeschoben werden kann.

Fig.

37–40 zeigen einen Wagebalken nach dem Princip der Schnellwage, welcher

unsere Erfindung in Anwendung auf eine für Herbert George James patentirte Eintonnenwage darstellt. a,

Fig. 37

ist der Wagbalken; b, b sind die Schneiden, welche die

Drehungsachsen der Wagbalken bilden. Diese Schneiden ruhen auf den Trägern c in Vertiefungen. An die Wagbalken sind Büchsen

gegossen, in welche die Schneiden d, d treten, von denen

Verbindungsstangen nach der Platform hinabgehen. Die Schale am Ende des Wagbalkens

dient zur Aufnahme von Schrot zum Tariren der Maschine. Auf der Mittelstange a des Wagbalkens gleitet ein Schlitten, von dem das

große Laufgewicht herabhängt. Die Querstange a²

des Wagbalkens ist gebogen, damit der Schlitten mit dem Gewicht bis über die

Drehungsachse hinausgeschoben werden kann. Die Stange e,

Fig. 38,

ist in 112 Theile getheilt, von denen jeder 1 Pfd. vorstellt.

Fig. 39 ist

ein Längendurchschnitt des Wagbalkens, welcher die an die Mittelstange a' befestigte Zahnstange m

darstellt. Die Stange ist mit einer Eintheilung und der Schlitten g ist an seinem Ende mit einem Sperrkegel k versehen, welcher in die Vertiefungen der Zahnstange

m einfällt. Ist die Maschine für 2000 Pfd.

berechnet, so wird die Zahnstange in 20 gleiche Theile getheilt, deren jeder 100

Pfd. entspricht. Bei jeder dieser Eintheilungen befindet sich eine Kerbe, in die der

Sperrkegel

k einfällt, um eine Verschiebung des Schlittens während

des Abwägens zu verhüten.

Fig. 40 zeigt

den Grundriß eines Wagbalkens a in Anwendung auf eine

für 1 Tonne berechnete Maschine. Derselbe hat mit dem Fig. 37, 38 und 39 dargestellten

Aehnlichkeit, nur daß seine Mittelstange a' sich viel

weiter über die Drehungsachse hinaus erstreckt. Der Raum von c nach d ist in 28 gleiche Theile getheilt,

welche Pfunde bezeichnen, und der Raum von e nach f in 80 gleiche Theile, welche Viertelpfunden

entsprechen. In Folge dieser Anordnung gleiten die beiden Laufgewichte auf der

mittleren Stange a', wodurch die Stange e, Fig. 37, 38 und 39 mit dem leichten

Gewichte überflüssig wird. b, b sind Schneiden, welche

die Drehungsachse bilden; von den Schneiden m, m

erstrecken sich Verbindungsstangen abwärts nach der Platform.

Fig. 41

stellt eine andere unserer Verbesserungen an Wagen im Grundriß und Fig. 42 im

Längendurchschnitt dar. a, a, a und a', a', a' sind zwei Hebel; b, b,

b, b Vertiefungen zur Aufnahme der Schneiden e, e,

e', e' welche die Drehungsachsen der Hebel bilden. f, f, f', f' sind Schneiden, auf denen die Platform g, g ruht. An der untern Seite der Platform sind vier Vertiefungen

angebracht, welche auf die Schneiden f, f, f', f' der

beiden Hebel zu liegen kommen. Der längere Arm des Hebels a tritt über oder unter den Hebel a', wie man

dieses am geeignetsten finden mag. Die an dem Ende jedes dieser Hebel befindlichen

Schneiden c, c' ruhen auf den Lagern, welche an der

unteren Seite der die beiden Hebel a, a' mit der

Schnellwage verbindenden Stange l befestigt sind. Da die

Hebel a und a' verschiedene

Länge haben und der Hebel a länger als der Hebel a' ist, so ist der Abstand zwischen den Schneiden e, e und der Schneide c

größer als der Abstand zwischen den Schneiden e', e' und

der Schneide c' des Hebels a'. Daher muß der Abstand zwischen den Drehungsachsen der Hebel und ihrem

die Platform tragenden Lager verschieden seyn, und dieser Unterschied muß genau im

Verhältniß zu der Länge der beiden Hebel stehen. Ist z.B. die Länge des Hebels a von dem Lager e, e bis zu

dem Lager c 4 Fuß, und die Länge des Hebels a' von dem Lager e', e' bis

zu dem Lager c' nur 2 Fuß, so muß wenn der Abstand von

dem Lager e, e des Hebels a

bis zu dem Lager f, f, 6 Zoll beträgt, der Abstand von

dem Lager e', e' des Hebels a' bis zu den Lagern f', f' 3 Zoll betragen.

In Folge dieser Einrichtung drückt das Gewicht des auf der Platform liegenden

Artikels, obgleich diese beiden Hebel verschiedene Längen haben, dennoch mit

gleicher Kraft auf die Verbindungsstange l.

Fig. 43

stellt den Längendurchschnitt und Fig. 44 den Grundriß

einer Maschine mit weggelassener Platform dar, welche mit der in Fig. 41 und 42

abgebildeten Aehnlichkeit hat, nur daß wir zwischen den Schneiden f, f' und den Lagern h, h

eiserne Tragstücke einführen. Eines dieser Tragstücke ist Fig. 45 abgesondert

dargestellt. Die Tragstücke ruhen mit ihren Vertiefungen auf den Schneiden e, e, e', e' der Hebel a, a'

und ihre oberen Kanten sind abgerundet, um in die Vertiefungen an der unteren Seite

der Platform zu passen. Da diese Tragstücke keinen festen Punkt haben, so würden sie

während des Wägens aus ihrer Lage fallen. Um dieses zu verhüten, nehmen wir zwei

flache Eisenstäbe o, o,

Fig. 44,

welche an ihrem einen Ende ein Loch enthalten. Dieses Loch paßt auf den in das

Gestell befestigten Bolzen m, m. An dem andern Ende

enthalten die Stäbe o einen Haken, der in einen an die

untere Seite der Platform befestigten Bolzen n fällt.

Auf diese Weise ertheilen die flachen Eisenstäbe o, o

der Platform die erforderliche Stetigkeit.

Tafeln