| Titel: | Ueber das Blaufärben der sogenannten Guinea-Zeuge nach dem Verfahren der Indier (Pachnampett, Montrepaleum, Ellapack, Küste von Coromandel im Jahr 1829); von D. Gonfreville. |

| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. LXXIV., S. 385 |

| Download: | XML |

LXXIV.

Ueber das Blaufärben der sogenannten

Guinea-Zeuge nach dem Verfahren der Indier (Pachnampett, Montrepaleum, Ellapack,

Küste von Coromandel im Jahr 1829); von D. Gonfreville.

Aus dem Recueil de la Société polytechnique,

1845 Nr. 10 u. 11.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Gonfreville, über das Blaufärben der

Guinea-Zeuge.

Die Handelskammer zu Rouen wünscht schon seit langer Zeit daß am Senegal und auf

Bourbon die indischen Guineas verboten werden, um die ihrigen dort einzuführen. Die

Handelskammer zu Bordeaux hingegen wünscht am Senegal nur Gewebe zugelassen, die auf

französischindischem Boden erzeugt wurden, wo ihre Landsleute mechanische Webstühle

errichteten, der Generalconseil der französischen Etablissements in Indien, die

französisch-indischen und die bedeutenden Färbereien zu

PondichéryDie Färbereien im französischen Indien sind wie folgt vertheilt:Ortschaft (a)*Anzahl derFärbereien.Anzahl der Küpen.Sarompacodeam Pett 61 3689Olandé und Henri Paléom 54 2307Modeliar Pett 46 1752Packnam Pett 10 566Oulgaret 9 487Poudou Paléom 6 222Mourga Pacom 1 116Odiam Pett 2 72Arian Coupom 1 40Aressour 1 40Tiroucangy 1 40Montre Paléom „ 200Von Gonfreville selbst gegründet 1 „

–––––– ––––––– 193 9531*Coupom, Paléom, Pacom und Pett bedeuten: Vorstadt, Burg, Dorf,

Weiler. in Schutz nehmend, thut was in seinen Kräften steht, um die Bestrebungen dieser beiden

Kammern gegen die Einführung der indischen Guineas vom Ministerium abgewiesen zu

sehen.

Um über diese Privatinteressen zu entscheiden, wäre vor Allem nothwendig gewesen, das

Fabrications- und Färbeverfahren dieser Zeuge genau kennen zu lernen. Ich

wurde im Jahr 1827 in Industrieangelegenheiten vom Marine- und

Handelsministerium nach Indien geschickt, und erhielt unter andern den Auftrag, die

Fabrication der Guineas gründlich zu studiren; diese Zeuge werden so genannt, nicht

weil sie an der Küste von Guinea verfertigt werden, sondern weil sie vorzüglich zum

Tauschhandel daselbst bestimmt sind. Da die Abhandlungen, welche ich über diese

Gegenstände an die Ministerien einreichte, trotz meiner Bemühungen nicht bekannt

gemacht wurden, sehe ich mich veranlaßt sie direct der Oeffentlichkeit zu übergeben;

ich beginne mit derjenigen über die Guineas, und ziehe hier drei Abhandlungen von

den Jahren 1827, 1828 und 1829 in eine einzige zusammen, welche in drei Artikel

zerfällt, 1) die Fabrication oder das Weben, 2) das Färben und 3) das Appretiren

dieser Zeuge.

Artikel I. – Fabrication.

1. Abtheilung. – Garn, Weben,

Nummerirung etc.

Das zu den Zeugen dienende Garn ist von der geringsten Qualität; es ist in

Strähnen von 4 1/2 Metern, mit 450 bis 500 Fäden und an jedem Ende ein für den

Weber schon fertiges Kreuz (Gelese) gebildet. Diese Fäden werden vor ihrem

Verweben nicht ausgekocht, sondern nur 24 Stunden lang in kaltes Teichwasser

gelegt unter öfterm Austreten mit den Füßen; Abends werden sie ausgewunden und

in frisches Wässer gelegt und diese Operation wird nach Erforderniß 4–5

Tage lang wiederholt. Vor dem Aufspulen werden sie nicht geschlichtet. Man

haspelt sie auf pyramidenförmigen Haspeln ab; diese Gestalt derselben ist für

das Kettenaufschlagen der indischen Weber nothwendig.

Zum Zurichten der Kette bedient man sich der ganzen Länge des Stücks nach in die

Erde geschlagener Pfähle, man schlingt die Fäden, einen nach dem andern ein, und

schlichtet sie sodann mit Reiswasser, Cange

Diese Schlichte wird aus: Patchey, Areehy

genanntem oder grünem Reis perfertigt und zwar aus 20 Pfd. Wasser und 1

Pfd. Reis. Man bedient sich derselben erst am andern Tag, nachdem sie

etwas gegohren. genannt; daher das Wort canger für parer (schlichten).

Es werden 4–5 Tausend Fäden auf einmal geschlichtet; nach dem Schlichten

und Bürsten, wenn das Ganze trocken ist, trägt man mit einer Bürste etwas

Cocosnußöl auf, welches man, mit der Bürste immer in gleicher Richtung fahrend,

gleichförmig ausbreitet.

Der Conjon (ostindische Strähn) hat 120 Fäden und 24

Conjons entsprechen Nr. 36 nach Rouener Nummerirung; für Madraszeuge hat er

90–92 Centimeter im Weberkamm. Der Guinea-Zeug wird gemeiniglich

aus 1680 Fäden, oder 14 Conjons (120 × 14 = 1680) oder 2160 Fäden = 18

Conjons auf 1,14 Meter Breite im Kamm gemacht; sie müssen beim Verkaufe 1,05

Meter oder 7/8 Ellen haben. Der Zeug von 14 Conjons entspricht nahezu Nr. 18,

und der von 14 Conjons Nr. 22 Rouener Nummerirung.

Der zu diesen Conjons dienende Faden ist sehr schwer zu nummeriren, weil er in

demselben Strähn wegen seiner Unregelmäßigkeit um 6–8 Nummern

wechselt.

Die Fäden der Kette und des Eintrags sind von derselben Nummer und Qualität und

es wird so ziemlich in Vierecken gewoben; doch ist zu bemerken, daß an den

Beschaufalten (plis de visite) etwas dichter gewoben

wird, um dem Stück ein schöneres und stärkeres Ansehen zu verleihen; es ist dieß

eine kleine List für den Verkauf; man gibt auch beim Färben diesen Falten mehr

Farbe. Der 14 Conjons ist von Nr. 10 à 12,000

Meter und der 18 Conjons von Nr. 13 à 15,000

Meter. Auf dem Webstuhl behandelt der Arbeiter den Stoff in befeuchtetem

Zustand. Die Kämme, deren Zähne ungleich von einander gesetzt sind, machen das

Tuch ungleich, aber die gute Appretur und die viereckige Webung machen es

dennoch zu einem Gewebe von größerer Stärke und Dauer als das von Rouen. Das

indische Garn zu diesem Tuch kostet per Kilogr. nur

10 Frcs. 10 Cent.; das europäische kostete zu derselben Zeit 4 Frcs. 60

Cent.

Artikel II. – Färben.

2. Abtheilung. – Vorbereitung

des Zeugs zum Färben.

Man macht an den beiden Enden des Stücks, über den vom Weber gelassenen nur aus

Kettenfäden bestehenden Fransen, Risse durch einige Fäden, und zeichnet es an

den beiden Enden, in der Regel an einem Ende mit einem und am Anfang desselben

mit zwei Stempelzeichen; diese Zeichen werden mit einer Kanekai genannten Composition gemacht. Man rollt dann die beiden

Ecken, wo sich die Zeichen befinden und faltet und preßt sie fest zusammen mit

den beiden abgerissenen Bändern, so daß die Farbe nicht einbringen kann.

Hierauf legt man das Stück vierfach zusammen, nimmt nun das ganze Stück in der

Mitte, preßt es leicht, indem man es mit den beiden Ecken eines Endes umwickelt

und knüpft es auf diese Weise durch einen Knoten zusammen. Ist dieß mit einer

Courge oder 20 Stücken geschehen, so legt man sie in kaltes Wasser in einem in

die Erde eingesetzten Gefäß (Krug mit großem Bauch) A von demselben Rauminhalt wie die zum Färben dienenden (1 Meter hoch,

80 Centimeter Durchmesser in der Mitte, gegen beide Enden sich verengend), über

welchem sich eine runde, trichterförmige, gemauerte Erweiterung B befindet, wie Fig. 13 zeigt. Diese

Stücke wiegenIm Handel unterscheidet man vier Sorten von diesem Zeuge. Länge BreiteGewicht Meter Meter Kilogr.Conjons17–181,07–1,08 3,25Salem171,05 2,75Orear Paleom171,04 2,25Dasselbe geringer16–16,501,02 2 von 4 Pfd. 8 Loth bis 4 Pfd. 24 Loth oder 6 Pfd., die Schlichte zu 1 1/4

bis 1 1/2 Pfd. eingerechnet; sie haben 36 Armlängen (14 Ellen, 16–18

Meter) Länge und 2 Armlängen (1,10 Meter) Breite. Man wirft sie auf das Wasser,

auf welchem sie anfangs schwimmen, tritt sie mit den Füßen, bis sie unter Wasser

sind; die über dem Gefäß angebrachte Erweiterung verhindert, daß das Wasser

dabei überläuft. Man läßt sie in der Regel 6 bis 8 Stunden in Wasser liegen,

wodurch die vom Weber für die Kette angewandte Schlichte, welche beim Färben

nachtheilig wäre, entfernt wird.

Das Wasser, in welchem auf diese Weise das Tuch entschlichtet wurde, bleibt

milchig und wird bald sauer; es ist ein schmutziges Reiswasser und nimmt einen

sehr unangenehmen Geruch an. Nachdem die Stücke herausgenommen wurden, läßt man

sie einige Zeit abtropfen oder windet sie sogleich aus, um sie zu färben. Sie

werden, ehe man sie in die Färbeküpen bringt, nicht gewaschen, im Gegensatz mit

dem gewöhnlichen Verfahren unserer Kattundruckereien. Das auf diese Weise sauer

gewordene und stinkende Wasser zieht man dann zum Entschlichten anderer

trockener Stücke vor und bedient sich desselben fortwährend, indem man jedesmal

so viel Teichwasser zusetzt, als nöthig ist, um die durch die ersten Stücke

entzogene Flüssigkeit zu ersetzen. Dieses gegohrne Wasser nimmt bald einen

unerträglichen Geruch an, es soll dann aber auch viel besser entschlichten;

wahrscheinlicher ist es, daß dieses Wasser, mit welchem die zu färbenden Stücke

getränkt bleiben, in

den Färbebädern selbst durch die Gährung seiner Bestandtheile eine günstige

Wirkung ausübt. Diese Küpen enthalten 2–300 Liter Färbebad.

Unser Verfahren die Stücke zu laugen, auszuwaschen und zu walken, wodurch die

Stücke für die zu färbenden Böden offenbar viel besser gereinigt werden, ist für

die Küpe der Indier nicht so zweckmäßig.

3. Abtheilung. – Zubereitung

des terrirten, mit Thon präparirten Indigos vor dem Färben.

Der Indigo welchen man auf der Küste von Coromandel zum Färben der Guineas

benutzt, ist schon mit einer Art Thon präparirt, welchen man ihm zusetzt, damit

er bei seiner Bereitung vollständig niederfalle; er enthält viel von solchem

Thon und hat eine dem Schiefer ähnliche grauliche Farbe; er wird in großen

Täfelchen in den Handel gebracht, kömmt aber in dieser Form nie nach Europa. Zum

Einweichen des terrirten Indigos bedient man sich der Saals oder halbkugelförmiger Gefäße Fig. 14. Diese Form

ist zum Zerreiben desselben zweckmäßiger, denn die Indier bedienen sich dazu

keiner Maschinerie und erhalten doch einen ganz gut geriebenen Indigo; der

terrirte Indigo enthält 5–6 Proc. reinen Indigo; er wird auf der ganzen

Küste von Coromandel in großen Quantitäten, für 5–12 PagodenDie Pagode (indische Goldmünze)

von Pondichery gilt8 Frcs.40 Cent.oder 3 1/2 Rupien à

2 „40 „Die Rupie gilt 8 Fanons; der Fanon 17 Caches (indische kupferne

Scheidemünze) oder 30 Centimes. (oder 67 Frcs. 20 Cent. bis 100 Frcs. 80 Cent. das Bar à 240 Kilogr.) verkauft.

Man braucht von demselben etwa 60 Pfd. (30 Kil.) zum Ansetzen von drei Küpen und

Ausfärben einer halben Courge (10 Stück). Man bringt ihn des Morgens in ein

Gefäß Fig.

14, übergießt ihn einige Finger hoch mit kaltem Wasser und zerreibt

ihn dann am Nachmittag ganz leicht mit den bloßen Händen; Mahlsteine oder Kugeln

wären für diese erste Zubereitung des thonigen Indigos ganz unnütz. Zu

Pachnampett und Modeliarpett, Aldeen (oder Dörfern) in der Nähe von Pondichery,

wo es sehr viele Blaufärbereien gibt, bedient man sich zum Einweichen und

Waschen der gefärbten Stücke etc. des Teichwassers, zum Ansetzen der Küpen aber

Brunnenwassers.Der Boden auf mehrere Myriameter im Umkreis von Pondichery ist ziemlich

derselbe, nämlich mehr oder weniger sandig, mit Thon vermengt; der

Unterboden ist ebenfalls gleichförmig, kalkig, eine

Art Kalkmergel. Das Brunnenwasser dieses Erdreichs wird angewandt;

einige Brunnen aber in der Nähe des Meers taugen nicht für diese

Färberei. Man läßt auf diese Weise den Indigo 6 Stunden lang das Wasser ansaugen,

gießt dann alles Flüssige ab, bringt den schlammförmigen Indigo auf ein feines

Tuch, welches auf einer großen Platte liegt, und zerdrückt ihn mittelst eines

hölzernen Stößels und der Hände, wobei das Tuch, je nach seiner Beschaffenheit,

als Sieb dient. Dieses Zerreiben geht sehr leicht von statten, weil der Indigo

wegen der großen Menge Thon, den er enthält, sich zwischen den Fingern

zerdrücken läßt und zerfällt. Nachdem er so zerstoßen und geknetet wurde,

vertheilt man ihn in drei gleiche Portionen auf die drei Küpen. Behufs dieser

gleichen Vertheilung macht man drei Kugeln daraus, die dem Volum nach leicht zu

bemessen sind, in welchem Verfahren wiederum die indische Einfachheit zu

erkennen ist. Jeder Theil wird für sich noch einmal auf dieselbe Weise

behandelt; man zerreibt nun vollends die Rückstände in einer andern Saal von

Steinzeug und zwar mit einem Bruchstück von derselben Krümmung wie die Saal

(Fig.

14) und unter umsichtigem Zusatz von Färbebad aus einer schon im

gehörigem Zustande befindlichen Küpe, bis alles hinlänglich fein und möglichst

schwebend im Bad zertheilt ist; man gießt hierauf in die zum Ansetzen fertige

unten zu beschreibende Färbeküpe ab, welche zu einem Drittheil mit dem Fuße (pied), einer Art

Hefe angefüllt ist; letztere erhält man aus dem gegohrnen Bad anderer Küpen die

schon zum Ausfärben dienten und in Stand erhalten wurden, wie in der 8.

Abtheilung erklärt werden wird, wo wir das Verfahren die indische Tagarey-Verey-Küpe herzustellen, beschreiben. In dem Maaße, als man das

klare Bad abgießt, zerdrückt man den Bodensatz gehörig, rührt ihn mit neuem

Ferment an und so fort, ohne etwas in die Küpe zu bringen, was nicht gut

zertheilt und suspendirt wäre. Ebenso verfährt man mit den beiden andern

kugelförmigen Indigoportionen, welche man in die daneben befindlichen Küpen

bringt.

Einige malabarische Färber präpariren und zerreiben ihren Indigo in Zubern;

allein ich bemerkte, daß sie ihn nicht so leicht behandeln können, wie in den

Saals, daß er dadurch nicht so gut präparirt wird, und daß sehr oft Klümpchen

zurückbleiben, welche sich absetzen, zusammenhängen und verloren gehen; ein

solches Bad liefert weniger Farbe, der Bodensatz desselben bleibt gefärbter und

die darin behandelten Zeuge können nur schwärzer ausfallen. Man findet sehr oft

auf dem Boden der

Gefäße, so wie in den nach langer Zeit die Wände überziehenden Incrustationen

Stücke reinen Indigos, welche nur durch Nachlässigkeit oder schlechte Behandlung

beim Einbringen und Zerreiben desselben sich erhalten haben können, indem der

Indigo, wie viele andere Substanzen, sich nur nach vorläufiger äußerst feiner

Zertheilung auflösen kann.

4. Abtheilung. – Zubereitung

des feinen Indigos vor seiner Anwendung zum Färben.

Man präparirt diesen Indigo wie den vorhergehenden durch mehrstündiges Einweichen

in kaltes Wasser und gröbliches Zerdrücken mit den Händen, und hierauf mit einem

Stock in einem Topfe und mit einer Mulde; endlich indem man ihn mehrmals durch

immer feinere Tücher passirt, bis er sich im gegohrnen Bad gut auflöst.

Ungeachtet der Sorgfalt, welche in einigen Färbereien der Küste von Coromandel

hierauf verwendet wird, mußte ich dennoch ein vorgängiges Einweichen in stark

alkalisirtes Wasser anempfehlen, um die Auflösung des Indigos zu befördern;

gleichwohl ist dieser Indigo, da er immer frisch ist, zarter und zerreiblicher

als der nach Frankreich exportirte, welcher oft erst ein Jahr und darüber nach

seiner Bereitung verarbeitet wird, wo er dann compacter, trockner, härter und

folglich schwerer zu zerreiben ist. In der Regel wollen die indischen Färber den

schönen Indigo nicht für sich allein verarbeiten und viele haben ihn in ihren

Küpen noch niemals angewandt. Sie bringen mit ihrem unreinen Indigo eben so

schöne Farben zu Stande; übrigens modificirt sich auch die Behandlung ihrer

Küpe, wenn kein alkalischer Thon mehr hinein kommt. Der feine Indigo schien

ihnen auch im Verhältniß zu seiner Ergiebigkeit zu theuer zu seyn, und es

bedurfte sehr schlagender Versuche, um sie von ihrem Irrthum zu überzeugen.

5. Abtheilung. – Zubereitung

der Tagareykörner (von Cassia Tora

L.) vor ihrem Einbringen in

die Färbeküpen.

Um täglich 10 Stücke Zeug zu färben, nimmt mall auf 3 Küpen 5 Maaß (ungefähr 5

Kilogr.) Tagarey-Verey, und bringt dieselbe Morgens in ein Gefäß (panelle) mit 25–30 Liter Teich- oder

Regenwasser, welches in thonigem Boden aufbewahrt war; man läßt sie 3 bis 4

Stunden lang kochen und dann, bis zum Bedarf Nachmittags auf heißer Asche

stehen. Man bereitet diesen Absud alle Tage regelmäßig in diesem Verhältniß um

10 Stücke, in der doppelten Quantität um eine Courge fertig zu machen. Es

geschieht dieß in der Regel in demselben Local, wo man die Olla munnoo, eine salzige Erde, aufbewahrt, und auf Oefen von einfacher

Construction (Fig. 15). Diese Arbeit wird von Frauen verrichtet, welche außerdem

die Färberei mit ihrem Wasserbedarf zu versehen haben; sie erhalten per Tag für 12 bis 15stündige Arbeit 1/2 Fanon oder

3 Sous. Die Coulis-Arbeiter, Parias, erhalten

das Doppelte; einige Kinder werden mit 1 Rupie (2 Frcs. 40 Cent.) per Monat bezahlt.

Dieser Tagarey-Verey-Absud wird nur zum Ansetzen der Neuküpen (jarres à neuf) gemacht, worin man die Zeuge

von einer Tagesarbeit ausfärbt; man bedarf deren, nach der indischen Praxis, bei

dem mit Thon präparirten Indigo täglich frische. Nachdem ich die Anwendung des

feinen Indigos im Großen eingeführt hatte, ließ sich dieses Ausfärbungsverfahren

auf gut geleitete Küpen ausdehnen, welche schon erschöpft waren. Wenn das die

Tagarey-Verey enthaltende Wasser einmal stark aufgekocht hat, läßt man es

die vorgeschriebene Zeit langsam fortkochen, dann sind die Körner aufgeschwollen

und gut ausgekocht, wodurch man ein sehr dickes, schleimiges Bad erhält, beinahe

wie Wasser worin eine große Quantität Gummi aufgelöst wurde. Dieser Absud würde

sich von selbst sehr lange warm erhalten. Wenn die drei Küpen bereit sind,

schüttet man ihn warm oder lauwarm, wie er eben ist hinein, worauf man in diesen

Küpen ebenfalls gleichheitlich, 1) ein Drittheil ihres Hohlraums jener

gegohrenen Bäder, deren man sich schon bediente und die, so zu sagen, den

Gährungsstoff der Küpe oder des Färbebads bilden, und 2) den auf angegebene

Weise präparirten Indigo vertheilt; man schüttet endlich das Schleimbad und die

Rückstände oder Körner, mit einem Wort das Ganze zu gleichen Portionen in die

drei Küpen, bedeckt die Küpen sogleich, ohne sie umzurühren, setzt den Schwimmer

auf, legt das gewöhnliche Siegel an und beläßt alles in diesem Zustande 15

Stunden lang bis zum andern Tage.

Die Coulis-Arbeiter (Färber) waschen ihre Hände in diesem

Tagarey-Verey-Absud, um die Schmerzen der Schrunden zu mildern,

welche ihnen die Behandlung der Zeuge in den Färbebadern verursacht.

Hauptsächlich in der Anwendung dieses Samens besteht der Unterschied zwischen

dem indischen und dem in ganz Europa gebräuchlichen Verfahren des Blaufärbens.

Diese Pflanze könnte jedoch zweifelsohne in unsern Gegenden angebaut werden. Dem

Botaniker Tougard, Präsident der

Gartenbaugesellschaft zu Rouen, gelang es sie zu ziehen.

Man bedient sich bei der indischen Küpe, wie bei unseren warmen und kalten Küpen,

eines Alkalis (Olla munnoo), welches die Potasche

oder Soda, die wir zum Auflösen des desoxydirten Indigos anwenden, und den Kalk

ersetzt, welchen wir in viel größerer Menge zusetzen; gepulverter Kalk wird nur in

kleinen Portionen und nicht für sich allein, bei der indischen

Tagarey-Küpe zugesetzt; der Kalk von ausgewählten und gebrannten

Muscheln, dessen sich die Indier bedienen, übertrifft an Güte den in Frankreich

aus Kalkstein bereiteten und man bedient sich desselben hauptsächlich nur zum

Aetzendmachen der alkalischen Laugen.

Die Tagarey-Verey bringt ähnliche Wirkungen hervor wie der Eisenvitriol

(Kupferwasser) in der kalten Küpe, oder vielmehr wie Kleien und Krapp in der

warmen Küpe; man färbt aber mit der Tagarey-Küpe kalt. Indessen muß man,

obgleich diese Küpen nicht auf Oefen gesetzt sind, wohl berücksichtigen, daß die

Wärme des Klima's und das Stehen der Küpen im Sand beständig auf die Färbebäder

wirken und sie bedeutend erwärmen können; die Panikens oder Vorarbeiter der Färbereien wissen wohl, daß namentlich

das frische Bad gegen die Mittagszeit weit stärker gährt, daher sie es

gewöhnlich zu dieser Stunde beobachten und reguliren. Diese Küpen werden im

Sande ohne allen Schutz der Sonne ausgesetzt, und wenn man sie in Rouen

einführen wollte, müßte man also künstliche Wärme anwenden.

6. Abtheilung. – Zubereitung

des Karum oder der alkalischen Lauge zum Blaufärben.

Anstatt unserer Natron- und Kalisalze bedienen sich die Indier, sowohl zum

Laugen ihrer Zeuge, als zur Blauküpe, einer alkalischen Erde, welche sie Olla nennen; dieselbe kommt an mehreren vom Meer

nicht sehr entfernten Stellen im Boden reichlich vor. Das Karum ist die mit dieser Erde, oder vielmehr diesem erdigen Salze

bereitete Aetzlauge, welche auf folgende Weise dargestellt wird. In eines oder

mehrere Gefäßen, welche, wie Fig. 16 zeigt, mit

ihren in die Erde gesteckten Recipienten vorgerichtet sind, bringt man 8 Maaß

oder 100 Kil. Olla-Munnoo (Munnoo heißt: Erde) und 1 Maaß oder 5 Kil.

gepulverten Kalk von gebrannten Muscheln; alles wird vorher gut gemengt. Diese

Gefäße haben unten in der Mitte ein Loch, welches man (innerlich) mit einer

großen umgestürzten Schale bedeckt, und dann mit Nelyrinde und etwas grobem Kies

und Sand belegt, um eine Art groben Filters zu bilden und zu verhindern, daß die

Mischung das Loch verstopfe. Ist alles so vorgerichtet und das Gemenge von Olla-Erde und Kalk in das Gefäß gebracht, so

füllt man dieses mit Teichwasser an. Das untere Loch stopft man anfangs zu und

öffnet es nach 3–4 Stunden wieder, damit die erzeugte Lauge abfließt,

welche je nach dem angewandten Quantum Erde 2 1/2–2 3/4 bis 3° am

Ortally'schen

Aräometer zeigt. Eine kleine Rinne aus gebrannter Erde führt zu dem vor obigem

Gefäß stehenden Recipient; man läßt die Flüssigkeit langsam ablaufen und seht,

wenn alles abgetropft ist, einige Krüge (panelles)

frisches Wasser zu, rührt um, läßt diese Mischung noch einige Stunden stehen und

dann wieder ablaufen. Hierauf nimmt man die Erde heraus, welche dann keine in

kaltem Wasser auflöslichen Bestandtheile mehr enthält und richtet zu einer neuen

solchen Operation vor. In jedem solchen Gefäß können täglich zwei Laugen

bereitet werden. Man rechnet 3–4 Karren voll Olla-Munnoo auf eine

Courge blauen Zeugs. Die auf dem Boden des Gefäßes behufs der Filtrirung

befindliche Nelyrinde färbt die erste Lauge, welche daher verworfen werden muß,

weil sie in den Küpen angewandt, die Zeuge fleckig machen und die Reduction und

Auflösung des Indigos verhindern würde. Erst nach 2–3maligem Ablaufen

geht die Lauge, das Karum, gehörig hell, von der

Farbe und dem Ansehen des Branntweins, durch das Filter; von 12 Krügen (panelles) auf die angegebene Quantität

Olla-Munnoo aufgeschütteten Wassers erhält man 10 Krüge Lauge.

Das Karum von verschiedenen Graden dient zur Unterhaltung der Bäder in den

Färbeküpen; nach jedem Durchnehmen der Zeuge setzt man mehr oder weniger davon

zu; die erforderliche Menge hängt von dem jeweiligen Zustand des Bades ab und

man kann sie nur durch Erfahrung kennen lernen; man muß das Bad auf das

gewöhnliche Grün und den gewünschten Geruch und Geschmack treiben; in der Regel

aber ist das Aussehen dieser Indigoauflösung ganz gleich jenem der nach dem

genuesischen Verfahren bereiteten Küpe, oder der Küpe mit Kleien und Potasche;

ihr Geschmack aber ist davon verschieden.Die genuesische warme Küpe hat einen sehr unbedeutenden Bodensatz und

kann eine oder zwei Stunden nach dem Aufrühren gebraucht werden; man

setzt sie an mit4 bis 500 Liter Wasser3 Kilogr. Indigo,12 Kilogr. neapolitanischer Potasche, uneigentlich „Alaun von

Freccia“ genannt,3–4 Kilogr. Kleie oder Weizenmehl in mehreren Bädern

angewandt.In gutem Zustand zeigt sie 5 bis 5 1/2° an der Laugenspindel und

28 bis 30° an der Essigwage.

Es ist nothwendig, daß die Karum gefäße so nahe als

möglich an die Färbeküpen gestellt werden, so wie, daß die Strohhütte, in

welcher sich der Vorrath von Olla-Munnoo für ein Jahr befindet, in der

Nähe sey. Der Vorrath dieser alkalischen Erde für den Verbrauch des ganzes Jahrs

wird während der Monate Mai und Junius eingethan, der einzigen Zeit, wo diese

alkalischen Erden ihre ganze Kraft erlangen; säumt man damit, so entzieht ihnen der

Winterregen einen großen Theil ihres Salzes, und sammelt man sie zu bald nach

dem Winter, so sind die Salze noch nicht reichlich genug darin vorhanden. Manche

Färberei auf der Küste von Coromandel verbraucht jährlich 2–3000 Karren

voll oder 700,000 bis 1,050,000 Kil. Olla-Munnoo.

Diese alkalische Erde wird von Codour und Odiampett, bei Pondichery bezogen; ihr

Preis beträgt 1 Pagode oder 8 Frcs. 40 Cent. für 8–12 Karren voll, je

nach der Entfernung der Plätze, wohin sie transportirt werden muß. Sie ist

bedeutend salzig und hinterläßt den Geschmack des Seesalzes und des Salpeters;

die Einwirkung des Kalks auf dieselbe, um das Alkali ätzend zu machen, kann

daher keine vollkommene seyn und das Karum nur als ein Gemenge mehrerer

alkalischer Salze betrachtet werden.

7. Abtheilung. – Ueber die

Anordnung und Behandlung der Küpen.

Nach einigen Mutschys sind 40–60 Küpen erforderlich, um täglich eine

Courge Zeug auszufärben; der Zeug erhält 10 Passagen und für jede solche 5

Küpen, so daß täglich hiezu 50 Küpen nach diesem Verfahren erforderlich sind und

dann noch einige zum Wiederauffrischen und Speisen der Flotten. Nicht alle

Färber an der Küste von Coromandel befolgen in dieser Hinsicht, dieselbe

Methode; einige färben dieselbe Quantität Zeug mit halb so vielen Küpen, indem

sie ihre Flotten und das Aufrühren derselben zweckmäßig regeln. Die gewöhnliche

Anordnung dieser Küpen ist ein in 5 Reihen abgetheiltes Parallelogramm. Diese

Küpen fassen 2–300 Liter, sie sind aus einer Masse von Sandstein und Thon

verfertigt, gut gebrannt, aber nicht glasirt; oben sind sie durch einen kleinen

Rand verstärkt und verengen sich von der Mitte gegen jedes Ende; man deckt sie

mit einer Art Platten von 35–40 Centimeter Durchmesser von derselben Erde

zu, welche gut passen.Die Form der indischen Färbeküpen ist für die Aufbewahrung der

zugerichteten Bäder keineswegs gleichgültig. Ihr Engerwerden und ihre

geringe Oberfläche an der Mündung verhindern, daß das Bad sich

verrieche, und die grüne Farbe so bald verliere, wie bei großen

Oeffnungen; man wendet jetzt auf meinen Rath sogar noch einen Schwimmer

an, der einen zweiten Deckel bildet und sehr viel beiträgt, die

Einwirkung der Luft auf die Oberfläche während der Ruhe des Bades

abzuhalten.Ehe man sie in den Sand einsetzt und den obern Theil mit dem Pflaster

verbindet, werden sie äußerlich mit einer Schicht eines aus Kalk, Sand und rohem

Palmzucker (jagre, von borassus flabelliformis) zusammengesetzten Stucks ganz überzogen;

dieser Ueberzug macht sie um Vieles stärker, und man kann sich ihrer, wenn sie nicht sehr

heftige Stöße erleiden, nachdem sie einmal eingesetzt sind, ungemein lang

bedienen; ich sah deren, die 200 Jahre alt und ganz gut erhalten, innerlich aber

incrustirt waren. Man gräbt sie in den Sand ein und faßt die Reihe mit einer

kleinen abgedachten Mauer ein, ganz im Freien ohne Bedachung; die größten

Färbereien haben so 3 oder 4 Reihen mit 150–200 Küpen und können täglich

in jeder Reihe 3 bis 4 Courgen färben.

Außer dieser Hauptreihe von Küpen sind noch zwei krugförmige Behälter zum

Entschlichten der Zeuge, zwei Saals (große Küpen) zum

Einweichen des Indigos, ein großes Wasserreservoir von Stuck und 2 oder 3 Gefäße

mit ihren Recipienten zur Bereitung des Karum vorhanden; ferner die Saals zum

Kochen des Tagarey, einige Krüge, Töpfe, Deckel, Mulden, irdene Schöpfkannen

(tiselles), einige Bretter und hölzerne Krücken,

Weidenkörbe, grobe Tücher und Matten. Dieß sind alle Requisiten einer indischen

Blaufärberei; keine Kessel, keine Hängen, keine Apparate zum Passiren und

Waschen, weder Häspel noch Tische; die ganze Arbeit wird auf der Erde, auf

Matten im Freien oder unter einem Schirmdach verrichtet.

Man pflegt den Deckel jeder Küpe nach der Arbeit zu versiegeln, wozu man sich

eines Kitts von ausgelaugtem Olla-Munnoo, Sand und Kalk bedient; man

bringt eine Handvoll davon an die Seite, wo der Deckel mit der Küpe

scharnierartig zusammengefügt ist, und drückt den feuchten Stempel auf; dieses

Siegel widersteht dem Regen und ist in der Religion der Hindu geheiligt.

8. Abtheilung. – Verfahren

beim Blaufärben.Vergebens, bestrebte man sich zu Rouen und in der Landschaft Caux, diese

blauen Zeuge für die Küste von Guinea, die Inseln Senegal, Bourbon und

die Antillen in derselben Qualität und zu denselben Preisen

herzustellen, wie die von Pondichery bezogenen. Uebrigens war das

indische Färbeverfahren bis jetzt unbekannt, denn die von Coeurdoux, Le Goux, de Flaix, Felix Renouard

etc. darüber veröffentlichten Notizen waren zu unvollständig, es fehlten

die quantitativen Angaben und wesentlichen Details.Man fabricirte zu Rouen blaue Zeuge, welche mit Indigo die erste leichte

Färbung erhielten und nach dem Beizen mit Alaun- und

Kupfervitriol in Campecheholz ausgefärbt wurden, oder welchen man zuerst

als Grund mit Sumach und Eisenoxydlösung eine braune Farbe gegeben

hatte; es wurden 1 1/2–2 Kilogr. Baumwolle angewandt und das

gesetzliche Gewicht von 3 Kilogr. 125 Gr. bis 3 Kilogr. 150 Gr. durch

eine starke Appretur mit flandrischem Leim ergänzt, welcher diesen

Zeugen ein starkes Aussehen ertheilte, das aber beim ersten Waschen mit

warmem Wasser sammt der Farbe verschwand. Daher der Mißcredit, in welchen

die Rouener Guineas in den Colonien verfielen. Auch sah ich, als ich im

Jahr 1827 über Bourbon kam, sogar das Oeffnen der aus Frankreich

bezogenen Ballen blauen Zeugs verweigern in Folge ihrer schlechten

Qualität, auf welche frühere Käufe die Aufmerksamkeit gelenkt hatten;

der völlig verschiedene Geruch, die künstlich gegebene Stärke und

schlechte Farbe dieser Zeuge rechtfertigten allerdings die Weigerung,

sie auch nur anzusehen. Ebenso war es auf Senegal, wo die Rouener

Guineas nur nebenbei zu Geschenken für die Chefs etc. von den

Goldhändlern des Hochlands angenommen wurden.

Es gibt zwei Verfahrungsweisen, die Küpen zum Blaufärben anzusetzen; die erste

und gebräuchlichste besteht darin, daß man sich als Ferment (pied) der Küpen schon gegohrener Flotten (Bäder)

bedient; die zweite wird nur angewandt, wenn man sich keine alten Bäder

verschaffen kann (z.B. bei Begründung einer Färberei) und besteht darin, daß man

neue Bäder ansetzt und 3, 4 bis 12 Tage und darüber, je nach der Jahreszeit

wartet, bis sie alt genug und in Gährung übergegangen sind, um gehörig auf den

Indigo einwirken zu können, wozu manchmal für große Reihen von Küpen über ein

Monat Zeit erforderlich ist; tritt dieser Zustand ein, so ist man bei diesem

letztern Verfahren auf demselben Punkt, wie bei dem ersten, welches höchstens 3

bis 4 Tage Zeit erfordert und verfährt dann bei beiden Methoden gleich. Das

Wasser wird in den Reservoirs 1 oder 2 Tage zuvor aufgesammelt; diesen Dienst

verrichten Frauen, Tanigarchys genannt.

Je nach der Stärke der angewandten Küpenfermente bringt man in jede neue leere

Küpe 6–2 Krüge (panelles), also 75–150

Liter alter Bäder; man wählt hiezu ein gesättigtes und gut beschaffenes

Küpenbad, denn eine übermäßige Gährung, welche die alten Bäder zuletzt zersetzt,

wäre auch den neuen Bädern nachtheilig; das Ansehen der Geschmack, Geruch, das

Gefühl und sogar das Gehör leiten hiebei den Praktiker. Die Farbe des Bades muß

grün, der Geruch am Anfang der Einwirkung etwas fad und widerlich, später etwas

scharf seyn und mit dem bekannten der indischen Guineas übereinstimmen; das Bad

fühlt sich etwas fettig an und sein Geschmack ist alkalisch und gummiartig. Es

ist auch nicht überflüssig, das Brausen des Küpenbades beim Umrühren zu

beobachten; knistert der Schaum zu stark, hört man ihn rauschen und zerplatzen

die Blasen sogleich, dann hat das Bad zu stark gegohren. Diese verschiedenen

Merkmale leiten den Praktiker in dieser Hinsicht und bestimmen das Verhältniß

der Zusätze.

Das Zusetzen bereits gegohrener Bäder ist beim indischen Verfahren unentbehrlich,

damit die Küpe gut ankomme, oder um die Auflösung des

Indigos gehörig zu bewerkstelligen. Eine in gutem Zustand befindliche Küpe, in

zwei getheilt und wieder hergestellt, liefert leicht zwei gute, während

man mit einem schlechten Ferment Gefahr läuft alle neu angesetzten Küpen

mißrathen zu sehen.

Man unterhält sodann beständig die Reihe der Bäder durch Uebergießen aus den

einen in die andern, was das indische Färbeverfahren sehr complicirt macht. Eine

Küpe, welche zweimal zum Färben diente, wird am andern Tag immer getheilt, um

als Ferment zu einer neuen zu dienen, zu welchem Behuf man daraus die Hälfte,

sowohl vom flüssigen Bad als vom Bodensatz (Mark, Teig), nimmt, welcher letztere

durch das Abgeklärte hindurch herausgeschöpft werden kann, beinahe ohne es zu

trüben, nämlich mittelst einer Art halbkugelförmiger Kelle mit langem

Stiele.

Ich beschreibe nun die Behandlung der Tagarey-Küpen im Detail.

Man gießt von schon gebrauchten Küpen zu gleichen Theilen zuvörderst in 9 Küpen,

welche hinreichen müssen, um täglich einer halben Courge den Grund zu geben (déblanchir); um dem Zeug die eigentliche

Farbe und Vollendung zu ertheilen (corser et finir),

ist anfangs wenigstens die doppelte Anzahl erforderlich. Wenn aber die Reihe gut

hergestellt ist, sind einige entbehrlich; wenn später das Ferment schwächer

wird, muß dem befolgten System zufolge ihre Anzahl für dieselbe Arbeit bis auf

50 gebracht werden; die große Menge Thon, welche der Indigo enthält, verhindert

allein schon der Küpe mehr davon zuzusetzen, weil sich sonst zu viel Teig

absetzt. Man bringt alsdann in jede Küpe eine gewisse Menge auf besagte Weise

(3. Abthl.) zubereiteten terrirten IndigosDie Anwendung des mit Erde präparirten Indigos hat einen ökonomischen

Zweck; es lassen sich viele Rückstände und Waschwasser bei der

Indigobereitung nicht wohl anders zweckmäßig erschöpfen, als durch

Fällen in vielem Wasser mittelst eines Gemenges von Thon und Kalk,

welches alle Bäder, die davon enthalten, vollkommen klärt; außerdem

wären sie verloren. Der terrirte Indigo wechselt im Preis von 3, 10, 20,

40 bis 70 Pagoden das Barr oder Candy. etwa 10 bis 15 und selbst 20 Pfd., je nach dem Grad, dem Rang und der

Bestimmung der Küpe für die erste, zweite, oder eine spätere Färbung; die

Vorfärbe-, Färbe- und Ausfärbeküpe (avantcorseuse, corseuse et finisseuse) werden mit 20, 22 1/2 und 25

Pfd., je nach der Qualität des Indigos, und der Intensität der zu gebenden Farbe

angesetzt. Dieser Indigo muß immer wohl zerdrückt, und von dem Bodensatz,

welchen er kurz nach seiner Zubereitung bildet, gereinigt seyn; dieß ist

durchaus nöthig, um allen Farbstoff daraus zu ziehen; er wird also angerührt und

dann abgegossen, indem man ihn mit dem in der Küpe selbst befindlichen Bad

behandelt. Dieses Ansetzen der Küpen geschieht immer am Nachmittag; Vormittags

mußten zu diesem Zweck die Tagareykörner (wie in der 5. Abthl. angegeben ist) ausgekocht

werden. Man nimmt hiezu in Packnampett, der Aldee, wo die ersten Versuche

angestellt wurden, auf 100 Stücke Zeug von Salem, 9 Kalls des stehenden Wassers

aus einem benachbarten Teiche, in welchem in der Regel alle blauen Zeuge aus den

Färbereien dieser Aldee gewaschen werden, was offenbar zur Verbesserung der

ursprünglichen Rauhigkeit dieses Wassers beitragen muß, bei der geringen

Ausdehnung dieses Teiches und der bedeutenden Menge Zeuge, welche in demselben

während des Färbens täglich gereinigt werden; wozu noch die Beschaffenheit der

meisten dieser Zeuge beiträgt, welche nur deßwegen gewaschen werden, weil sie

anfänglich in den schlammigen Bädern der schwächsten Küpen gefärbt wurden, um

die letzten Indigotheilchen aus diesen zu ziehen, daher diese Zeuge das Wasser

dieses Teiches schmutzig machen und es auch mit den auflöslichen Substanzen des

Färbebades sättigen. Ich lege auf diese Beobachtung Werth, weil das Wasser in

diesem Zustand einen directen Einfluß im Färbebad ausüben muß, indem es überdieß

etwas salzig und schleimig ist.

Das gewöhnliche Verhältniß zum Kochen des Tagarey ist 5 Maaß, ungefähr 5 Kilogr.,

so präparirt, wie in der betreffenden Abtheilung angegeben wurde; man gießt es

nach dem Indigo in die Küpe und zwar schüttet man das Bad sammt den Körnern

hinein. Man rührt die Küpenbäder gut um, ehe man den

Tagarey-Verey-Absud hineinschüttet; allein man pflegt, ohne

vernünftigen Grund, nach dem Einschütten desselben sie nicht mehr umzurühren.

Die Küpen sind zu 3/4 voll; der Schwimmer Fig. 17 thut seinen

Dienst nur dann gut wenn die Küpen voll sind; man deckt sie zu und versiegelt

sie wie gewöhnlich, und erst am andern Morgen besteht man sie wieder, rührt sie

um und läßt sie dann stehen.Mit der Zeit bilden sich im Innern der Küpe Incrustationen, welche

ebenfalls zu ihrer Erhaltung beitragen.

Die Indier rühren das Bad nicht mit einer sogenannten Krücke auf, wie unsere

Färber, sondern rühren es nur mit einem Stock um, indem sie ihm stets in

derselben Richtung eine möglichst schnelle Kreisbewegung mittheilen, ohne etwas

davon zu verschütten; sie behaupten, daß unsere Art umzurühren die Küpe

verriechen mache und oxydire. Ihre Art immer den Boden der Kufe mit dem Stock zu

reiben, verhindert auch die sonst leicht eintretende Krustenbildung

daselbst.

Nach ihrem Rang und Grad werden die Küpenbäder von den Indiern matty Saal, von 1 Grad (schwache Küpe), Shedi Saal

von 1 1/2 Grad

(mittlere Küpe), Norey Saal von 2–2 1/2 Grad

(starke Küpe) genannt; was vollkommen dem entspricht, was man in unsern

Färbereien technisch Küpen für den Grund, eigentliche

Färbeküpen und Ausfärbeküpen (déblanchisseuses, corseuses, finisseuses) nennt.

Die Küpen werden am andern Tag bei ihrer Wiedereröffnung untersucht, ob sie mehr

oder weniger gearbeitet und gegohren haben, und sind von diesem Augenblick an

dem Paniken ganz überlassen; er leitet und speist sie durch Zusatz einer

Handvoll Kalkpulver, was er aber nie anfangs thut, oder nur einer Panelle mehr

oder minder starken Karums oder Ferments, oder etwas Tagareyabsud, oder durch

Auffüllen mit der gehörigen Menge Wassers, am gewöhnlichsten aber, indem er sie

bis Mittag sich noch fortbilden läßt, zu welcher Tageszeit die Hitze am höchsten

steigt und die Gährung sich beschleunigt, was die richtige Beurtheilung des

Fortschritts und Zustands der Flotte erleichtert.Der Indier steckt seine Küpen offenbar in der Absicht im freien Felde und

ohne alle Bedachung in den Sand, um die Sonnenhitze und ihre Einwirkung

auf die Gährung des Färbebads zu benützen. Die Sonne ist die einzige Wärmequelle für die Blauküpen der Indier. Das

Bad, welches Tags vorher graulich, schaumlos, ohne Häutchen, ohne Blume war, muß

am andern Mittag grün seyn, beim Umrühren blaue Adern erzeugen und in dem Maaße,

als es ein schönes kupferiges Violett annimmt, Schaum bilden, kurz alle

bekannten Anzeichen einer guten Indigküpe darbieten. Man rührt das Bad den Rest

des Tags über noch einigemal um, setzt, um die Küpen gehörig anzufüllen, klare

Flotte aus andern hiezu bestimmten, und zwar den gehaltreichsten Küpen oder wohl

auch bloß an der Sonne erhitztes Wasser zu; manchmal reicht die Quantität Karum

oder Tagareyabsud oder Ferment, welche man behufs ihrer Regulirung und des guten

Ankommens hinzusetzen mußte, schon zu ihrer Auffüllung hin. Von nun an wird der

Schwimmer von Nutzen, da er von der ganzen Oberfläche den Zutritt der Luft

abhält und deren das Grün zerstörende (oxydirende) Einwirkung vollkommen

verhindert; die Gestalt der indischen Küpe ist für diesen kleinen Apparat sehr

zweckmäßig.

Hauptsächlich durch den Geruch des Bads beurtheilt der Paniken den Zustand der

Indigoauflösung. Er taucht seine Hand hinein und riecht daran. Farbe und

Aussehen des Bads sind in der Regel dieselben wie bei unsern warmen und kalten

Küpen, der Geruch aber ist sehr verschieden davon, welcher Unterschied ganz

unstreitig der Anwendung der Tagarey-Verey zuzuschreiben ist.Die Tagareykörner desoxydiren den Indig besser als Kleien und Krapp, ihr

Anbau ließe sich in Frankreich leicht einführen. Das zur indischen Küpe

dienende Alkali „Karum“ ist von den unserigen, dem

Kalk, der Potasche, Soda, etwas verschieden, hat aber absolut dieselbe

Wirkung als ein gutes Auflösungsmittel des reducirten Indigs. Das Karum und der Thon haben nur einen sehr untergeordneten Einfluß auf

den Geruch dieser Küpe. Zuweilen setzt man jeder Küpe 1/2 Pfd. feinen Indigos

zugleich mit dem mit Erde präparirten zu, jedoch nur bei einigen schöneren

Färbungen.Wie man sieht, wenden die Indier nur wenig feinen Indigo bei ihrer

Färberei an (etwa 1 Pfd. auf 288 Pfd. terrirten Indigos für jede Courge)

und viele Färber bedienen sich desselben gar nicht und bringen dennoch

die dunkeln Farben zu Stande. Am zweiten Tag, nachdem die Küpen angelegt wurden, nach 48 Stunden ist

das Bad zum Ausfärben von Stücken geeignet, welche vorher schwächere und bann

immer stärkere Bäder passirt haben. Dieß geschieht in 8, 10, auch 12 bis 15

Operationen, je nach dem eingeschlagenen Verfahren, der Stärke der Bäder, der

Qualität des Indigs und der Intensität der verlangten Farbe; nach jeder

Operation wird das Stück getrocknet.Wegen der Wärme und Trockniß der Luft ändert sich die grüne Farbe der

Zeuge nicht leicht in Blau um, ohne daß man sie zugleich trocknet, was

Wohl diese Praxis veranlaßte; die getrockneten Zeuge saugen dann

überdieß mehr frische Küpenflüssigkeit ein.

Man passirt durch jede gut abgesetzte Küpe so viele Stücke, als sie grün machen

kann, 2, 3 (seltner 4 und 5) und befolgt die umgekehrte. Ordnung beim Passiren

durch die folgenden Küpen, indem man mit dem letzten, hellsten Stücke beginnt.

Die trocknen Stücke, obgleich gewunden, absorbiren viel von der Flotte und nach

fünfmaligem Passiren bleibt nicht mehr genug davon übrig zum Weiterarbeiten.

Nach jedem Umrühren ersetzt man das absorbirte Bad und läßt für das Karum,

Ferment etc., je nach dem Erforderniß der Küpe Raum übrig. Die noch mit der

rückständigen Flotte versehenen Küpen absorbiren offenbar nicht so viel Indigo,

als diejenigen welche man neu ansetzen müßte. Man ergänzt in einigen Tagen die

zu allen Passagen erforderliche Reihe Küpen auf dieselbe Weise, macht sie aber

immer etwas stärker.

Der Zeug wird nach jeder Passage über der Küpe von zwei Männern ausgewunden,

worauf man ihn blau anlaufen und trocknen läßt. In dem Klima von Pondichery,

11–12° Breite, geht das Trocknen so schnell vor sich, daß dasselbe

Stück in einem Tag wohl ein dutzendmal getrocknet werden kann, indem man es

jedesmal höchstens eine Stunde lang auf den Sand ausbreitet. Nach dem Umrühren

speist man jedes Bad

wieder mit Ferment, Kalk, Karum, oder Tagarey. Das Passiren, Ausheben, Lüften,

Waschen, Ausbreiten, Auswinden geschieht ohne irgend eine Geräthschaft; die

Hände und Füße, etwa auch die Zähne, reichen dazu hin.

Die Culis sind in der Regel bis 1 oder 2 Uhr Nachmittags damit beschäftigt, zu

färben und auszubreiten und den übrigen Theil des Tags die Küpen nach Bedarf

umzugießen, um die Bäder herzustellen und neue Küpen anzusetzen. Dieses

beständige tägliche Umgießen der Bäder vervielfacht die Arbeit sehr und es

finden dabei manche unnütze, dem Schlendrian angehörige Gebräuche statt.

Man pflegt dem Zeug gegen das Ende zu und zwar nur an den Beschaufalten, eine

theilweise Färbung zu geben. Nachdem nämlich die siebente oder achte Färbung

getrocknet ist, wäscht man ihn im Teich etwas aus, trocknet, und legt dann das

Stück so zusammen, daß nur die dazu bestimmten, auserwählten Theile desselben in

die Ausfärbeküpe tauchen; trocknet es nun wieder, und zieht zuletzt noch einmal

das ganze Stück durch die Küpe.

Auf den ersten Anblick ist dieser Betrug nicht leicht zu entdecken; der Zeug hat

scheinbar in allen seinen Theilen gleiche Farbe; wenn man ihn aber reibt oder

durch das Licht betrachtet, jedenfalls aber beim Gebrauch, erkennt man die

Stellen bald, wo die Farbe weniger satt ist.

Durchschnittlich kommen auf eine Küpe 100 Liter Wasser, 80 Liter Ferment, 20 1/2

Liter Karum, 10 Kilogr. terrirter Indigo und 1 1/4 Kil.

Tagarey-Verey.Botanische Benennungen:Tagarey, Cassia Tora.Varagou, Genus; Panicum.Keverou, Cynosurus coracanus Linn.; Eleusine coracana, Gærtner, zur

Familie der Gramineen gehörig, abgebildet im Hortus malabaricus, V. 12. Tab. 78.Esjetti, Gullu, lat. Nazano.

III. Artikel. – Von dem

Appretiren.

9. Abtheilung. – Appretiren

der Guineas.

Man kocht vier Maaß Keveru (ein kleiner Samen) in

Wasser auf dieselbe Weise und ebenso lange wie das Tagarey, auf jede Courge (20

Stücke) blauen Zeugs. Die Maaß dieses Samens wiegt ungefähr 5 Hektogramme. Diese

Appretur wird nur an den Enden der Stücke, ungefähr 2 Ellen lang, besonders

stark gegeben, um sie daselbst zusammenzupappen.

Gewöhnlich bereitet man dieses Appreturwasser (eau de

cange) im Schatten einiger großen Bäume; es wirkt wie unsere Schlichte

aus Mehlkleister oder Kartoffelstärke und ertheilt dem Zeuge die nöthige

Festigkeit um ihn glätten und gehörig zusammenlegen zu können. Nachdem die Enden

des Stücks allenthalben stark mit dem durch ein Tuch geseihten Keveruabsud

getränkt worden sind, legt man die Stücke zusammen und preßt sie; man läßt nun

die Feuchtigkeit eine Zeit lang in das Innere dringen und trocknet hierauf auf

dem Rasen, aber so, daß kein Staub sich anhängen kann. Hierauf bekommen diese

Stücke die Appretirer, welche sie der Länge nach vierfach und der Breite nach

einmal zusammenlegen und dann auf einem in der Erde befestigten großen Stücke

Mangobaumholz mit cylindrischen Schlägeln von Rothholz oder Shem-Marum

Der in der Erde befestigte Block, auf welchem der Zeug geschlagen wird,

ist von Tamarindenholz und der zum Schlagen und Glanzgeben dienende

Schlegel von Cotta Pouley; man braucht hiezu nur das möglichst harte

Holz zu nehmen, und bedient sich sogar bisweilen, wie ich in einer

spätern Abhandlung über die gedruckten Zitze zeigen werde, einer sehr

großen Muschel, mit welcher man sie reibt und die sie glänzend und

kupferig macht. schlagen; dieß muß auf das ganze Stück leicht geschehen, wodurch der

Zeug fest und spiegelglänzend wird. Der Indigo, welcher auf den Beschaufalten

des Zeugs viel reichlicher vorhanden ist, wird kupferig, und man erkennt daran

auch die ächten indischen Guineas, außer den Zeichen die man später erst

entfaltet. Die wenige Feuchtigkeit von der Appretirflüssigkeit, welche die Zeuge

noch haben, dringt allmählich überall gleichförmig durch und theilt so auch den

Mittlern Lagen etwas Appretur und Festigkeit mit; nur zu diesem Zweck ist jenes

Liegenlassen erforderlich. Nach 5–6 Stunden werden sie noch einmal

entfaltet, dann der Sonne ausgesetzt, um das bißchen noch darin enthaltener

Feuchtigkeit zu verdunsten; dann werden sie wieder zusammengelegt und

abgeliefert; die letzten obersten Lagen werden so zusammengekleistert, gepreßt

und getrocknet, daß aller Verband, um das Stück zusammenzuhalten, entbehrlich

ist;Ein Ballen Guinea-Zeug besteht aus 4 Courgen oder 80 Stücken, zum

mittlern Preis von 1000 Frcs. Reis und Varagu werden manchmal statt des Keveru angewandt.

Mit 10 Parias-Culis und dem Paniken oder Vorarbeiter, welche zusammen täglich

eine halbe Pagode oder 4 Frcs. 20 Cent. Lohn erhalten, können alle Arbeiten

vorgenommen werden, um jeden Tag eine Courge Zeug sehr dunkelblau zu färben. Auf

das Stück braucht man 14–20 Pfd. terrirten, entsprechend ungefähr 9 Unzen

schönen Indigos.

10. Abtheilung. – Kosten des

Färbens.

Die Kosten des Indigs belaufen sich bis er aus der Fabrik kömmt durchschnittlich

auf 3 Frcs. 40 Cent. per Kilogr. Der eigenthümliche

Geruch der indischen blauen Zeuge rührt nicht lediglich, wie man allgemein

glaubte, von dem Appret her, sondern vorzüglich von dem

Tagarey-VereyDer Tagarey-Verey (Verey bedeutet Samen) ist olivenbraun und

4–5 Millimeter lang, er wird durch die beiden Enden schief

durchschnitten, bricht leicht zwischen den Zähnen und hinterläßt einen

schwach bittern Geschmack auf der Zunge. und der sehr intensiven Färbung mit Indigo, folglich dem Indiggeruch

selbst, obgleich alle zum Weben, Färben und Appretiren angewandten Substanzen

auch mehr oder weniger dazu beitragen. 3 Hektogr. (300 Gramme) Indig, auf 20

Ellen oder 23 Meter 80 Cent. vertheilt, machen 12,5 Gramme auf den Meter des

Zeugs; eine solche Färbung würde in Frankreich für Indig allein, das halbe

Kilogr. zu 12 Frcs. gerechnet, 30 Cent. per Meter, 7

Frcs. 20 Cent. per Stück, oder 1 Frc. 80 Cent. das

halbe Kilogr. kosten; nach dem neuen Gonfreville'schen Verfahren kömmt in Indien für Indig allein das Stück nur

auf 1 Frc. 85 Cent., und in der Indigfabrik selbst sogar nur auf 1 Frc. 2 Cent.

oder auf 46 1/4 Cent., und das halbe Kilogr. auf 25 1/2 Cent. zu stehen.

In Folge zahlreicher Versuche behufs der Verbesserung des Färbeverfahrens für die

Guinea-Zeuge kam ich auf zwei neue Methoden, welche von einigen Muschys,

vorzüglich in den Indigfabriken zu Ellapack und Killinur und zu

Montre-Paleom eingeführt wurden. Von diesen Methoden besteht die erste

darin, den terrirten Indigo durch den gewöhnlichen feinen Indigo zu ersehen, und

die zweite darin, sich der Blätter der Indigpflanze zu bedienen und zwar

unmittelbar nach ihrem Ausziehen aus dem Boden und in der Inbigfabrik selbst.

Drei in den Jahren 1827, 1828 und 1829 ausgeführte Versuche mit jedesmal 100

Stücken lieferten hinsichtlich der Kosten folgende Resultate.

1. Das alte Verfahren der Indier mit

terrirtem Indigo.

Rup.

Fanons.

Caches.

5 Courgen weißen Zeugs von Salem zu 9

Kalls à 21 1/2

Pagoden

376

2

„

Zum Färben derselben kosteten der

terrirte und feine Indigo, die verschiedenen andern

Ingredienzien, die Arbeitslöhne, Miethe und andere

Spesen

134

4

1

oder 26 Rupien, 7 Fanons 14

Caches, gleich 64 Frcs. 75 Cent die Courge.

2. Das neuere Gonfreville'sche Verfahren mit feinem Indigo

Rup.

Fanons.

Caches.

5 Courgen Weißen Zeugs von Salem zu 9

Kalls à 18 3/4

Pagoden

328

1

„

Zum Färben derselben kosteten der

ordinäre feine Indigo, die Nebeningredienzien,

Arbeitslöhne und Spesen.

122

7

4

oder 24 Rupien, 4 Fanos, 11 Caches = 59 Frcs. die

Courge.

3. Färbeverfahren mit

Indigoblättern

5

Courgen weißen

Zeugs von Salem; 3 Courgen zu 8 Kalls

à 17 1/2 Pagoden =

441 Frcs. „ Cent.

5 Courgen ditto; 2 Courgen

zu 9 Kalls

20 1/2

Pagoden 344

„ 4 „

Francs

Cent

785

40

Rup.

Fanons.

Caches.

(4593 Pfd.) Indigblätter (zu

55 3/5 Pfd. Indigo angeschlagen),

Nebeningredienzien, Arbeitslöhne, Spesen etc.

105

5

13

oder 21 Rupien, 1 Fanons, 2

3/5 Caches = 50 Frcs. 75 Cent. die Courge.

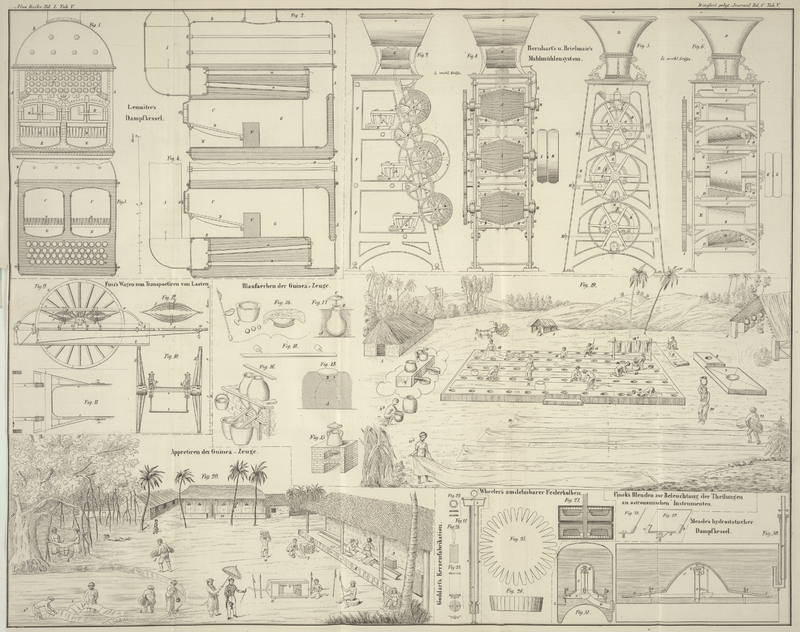

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 13 zeigt

den Apparat zum Entschlichten der Stücke; das Gefäß A

steckt ganz im Mauerwerk und auf ihm ist eine Art Trichter B angebracht.

Fig. 14

Geräthschaften zum Zerreiben des terrirten Indigos, halbkugelförmiges Gefäß, Stößel,

Kugeln, Filter von Baumwollzeug etc.

Fig. 15 Saal

und Ofen zum Auskochen des Tagarey-Verey.

Fig. 16

Apparat (tines) zur Bereitung des Karum.

Fig. 17

Färbeküpe, in die Erde A eingegraben; sie ist mit einem

Deckel C versehen, an welchem durch einen Strick der

Schwimmer B hängt.

Fig. 18

Unterlage und Schlägel zum Glänzen der Zeuge.

Fig. 19

stellt die Operationen vor, welche in der Färberei zu Packnampett, an der Küste von

Coromandel, vorgenommen werden.

1) Das Magazin für die Olla-Munnoo oder alkalische Erde; es faßt 300 Karren

von 1,050,000 Kil. Gewicht.

2) Karren, zum Messen und Transport des Olla-Munnoo dienend.

3) Kippvorrichtung zum Wasserschöpfen.

4) Apparat zur Bereitung der Olla-Munnoolauge.

4b) Arbeiter, welcher den Kalk und die

Olla-Munnoo vorläufig mengt, was von einem einzigen Arbeiter verrichtet wird.

Es ist dieß der Vorarbeiter, Paniken genannt.

5) Das Magazin für die andern Substanzen, nämlich Tagarey-Verey, Indigo, Zeuge

und Geräthschaften.

6) Werkstätte zum Kochen des Tagarey. Man sieht darin einen Theil der in einer Reihe

stehenden Oefen und die Vorräthe an Brennmaterial.

7) Küpe zum Färben der Zeuge. Ihre Gestalt ersieht man aus Fig. 13–17.

8) Saal (große ovale Küpe) zum Einweichen des Indigos.

9) Arbeiter, welcher den Indigo zerreibt und mit den in der Abhandlung angegebenen

Werkzeugen zertheilt.

10) Arbeiter, welcher die Küpe ausleert, nämlich mit einer Schöpfkanne das Bad

herausnimmt.

11) Arbeiter, welcher ein Bad umgießt, um ein neues anzusetzen.

12) Arbeiter, welcher das Bad umrührt, nachdem das Karum, Tagarey und Gährbad

zugesetzt wurden.

13) Arbeiter, welcher den Indigo mit ein wenig Karum präparirt, ehe er ihn in die

Küpe schüttet.

14) Arbeiter, welcher in der Küpe manipulirt, um den Indigo einzugießen.

15) Arbeiter, welcher das Bad nach dem Zusetzen des Indigos umrührt.

16) Arbeiter, welcher die erste Passage mit dem Zeuge vornimmt.

17) Arbeiter, welche den Zeug nach dieser Operation auswinden.

18) Arbeiter, welcher das Lüften verrichtet, damit die anfangs grüne Farbe des Zeugs

sich oxydirt und in Blau übergeht.

18b) Stelle wo der Zeug nach dem Lüften

hingebracht wird.

19) Wiese, auf welcher die Stücke nach jeder Passage ausgebreitet werden.

19b) Arbeiter, welcher ein getrocknetes

Stück behufs einer neuen Färbung wieder aufhebt.

20) Weib, welches Gährbäder und andere Bäder umherzutragen hat.

21) Arbeiter, welcher das fertige Stück zum Appretirer trägt.

22) Die Werkstätte, in welcher sich 65 Küpen befinden, nämlich 5 Reihen von je 13

Küpen. Dieselben stecken im Sand und sind oben in einen festen Boden eingeschlossen.

Das Ganze ist mit einer niedrigen Mauer eingefaßt. Der Boden ist mit dünnen

Guinea-Tüchern belegt, um jede Verunreinigung durch ihn zu vermeiden.

Das Appretiren. Fig. 20.

1) Culis-Paria genannter Arbeiter, welcher den blauen Zeug in einem Teiche

auswascht. Dieses Auswaschen geschieht während des Färbens und vor dem letzten

Eintauchen in eine Küpe.

1b) Arbeiter, welcher mit dem Klopfen und

Reiben der Zeuge zu deren Reinigung beschäftigt ist. Er verrichtet diese Arbeit auf

einem Stein im Wasser.

2) Arbeiter, der hierauf das Stück zum Färber trägt.

3) Arbeiter, welcher die Zeuge zu den Appretirern trägt.

4) Arbeiter (Culis), welche Reis- oder Keveruwasser zum Appretiren

bereiten.

5) Dieses Geschäft wird gewöhnlich unter dem Schatten eines Baumes verrichtet, dessen

sich wieder auf die Erde senkenden Zweige Wurzel fassen und dadurch dichte schattige

Lauben bilden, die sich bisweilen mehrere 100 Meter weit erstrecken.

6) Weib, welches den Appretirern Wasser zuträgt.

7) Zwei appretirende Culis.

8) Klopfen des Zeugs nach dem Trocknen und Schlichten, was zwei mit Schlägeln

versehene Männer verrichten.

9) Eine Courge oder ein Pack von 20 fertigen Stücken Zeugs.

10) Ein Culi, welcher eine halbe Courge (10 Stücke) ins Magazin trägt.

11) Magazin der fertigen Fabricate.

12) Ein Handelsmann, der das Etablissement im Palankin besucht, von Palankinträgern

(boys) begleitet.

13) Man sieht nächst der Wohnung mehrere Cocosnußbäume,

deren sauer gewordener Saft sowie auch derjenige des Palmbaums in den Färbereien

angewandt wird.

Tafeln