| Titel: | Gefäß zum Einölen von Wellen und Zapfen. |

| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. LXXXI., S. 445 |

| Download: | XML |

LXXXI.

Gefäß zum Einölen von Wellen und

Zapfen.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Gefäß zum Einölen von Wellen und Zapfen.

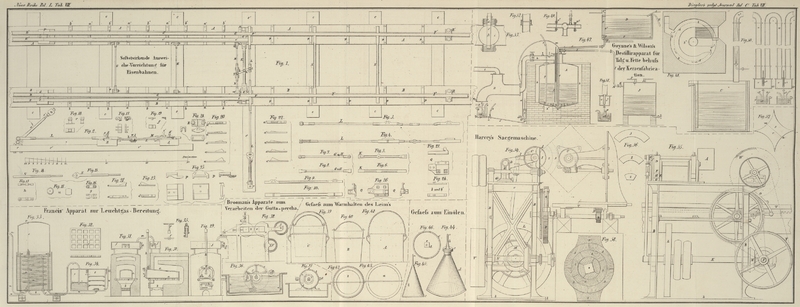

Dieses einfache aber höchst nützliche Gefäß zum Einölen von in Lagern laufenden

Wellen und Zapfen ist ursprünglich eine Erfindung der Engländer und bereits in

vielen Werkstätten Deutschlands eingeführt. Fig. 44 ist die

isometrische Ansicht eines Oelgefäßes, wie es vom Mechaniker Emil Hoffmann in Leipzig (Windmühlenstraße) gefertigt wird

(das Duzend zu 6 Thlr.).

d ist ein hohles und kegelförmiges Gefäß von

lackirtem Weißblech – unten durch einen dünnen elastischen Blechboden,

welcher federt, wenn man mit dem Daumen darauf drückt, geschlossen – das an

der Basis 4 1/2 Zoll Durchmesser und bis zu c 2 1/2 Zoll

senkrechte Höhe hat. Bei c befindet sich eine messingene

Mutterschraube im Gefäß, in welche das gedrehte messingene Mundstück a, b festgeschraubt wird; der luftdichte Verschluß wird

durch einen dazwischen gelegten Kautschukring erzielt. Das Mundstück a, b ist ein hohler Cylinder, der oben bei a eine Oeffnung hat von der Dicke einer feinen

Stecknadel. Dieses Gefäß wird nun durch die Schraubenöffnung mit dem flüssigen Oel

gefüllt, der Druck der Luft verhindert aber den Oelaustritt durch die feine

Mundstücköffnung; er erfolgt aber, wenn mit dem Daumen der Hand auf den elastischen

Boden des Gefäßes gedrückt wird. In diesem Augenblick treten nämlich, je nachdem man

mehr oder weniger stark drückt, ein oder mehrere Tropfen aus. Das Gefäß muß dabei

mit der Spitze nach unten gerichtet werden. Das dünne Mundstück gestattet das

Einträufeln in Orte, die sehr klein sind und versteckt liegen. Die Oelersparniß ist

bei Anwendung des Gefäßes nicht unbedeutend, da man durch dasselbe dem Lager das Oel

nach Bedürfniß tropfenweise zumessen kann, während bei dem offenen Schmierkännchen

man den Oelzufluß keineswegs in der Gewalt hat. Vorzüglich nützlich bewährt sich das

Instrument in Spinnereien, wo so unendlich viele Theile sich drehend reiben, so auch

in mechanischen Werkstätten. Wird mit dem Gefäß, ohne abzusetzen, viel eingeölt, so

muß man es zuweilen mit der Spitze nach oben wenden, damit aufs neue Luft durch die

Mundstücköffnung eindringe. Man führt das Gefäß mit einer Hand, den Daumen auf die

Bodenplatte gelegt. Noch einfacher, wohlfeiler und für viele Zwecke deßwegen

eingänglicher, läßt sich das Gefäß, wie Fig. 45 und 46 gezeichnet,

herstellen. Das kegelförmige Gefäß ist von Weißblech und von gleicher Form und

Größe, wie Fig.

44, nur daß es kein eigens abzuschraubendes Mundstück hat, sondern das

Gefäß selbst in eine feine Röhre mit der nöthigen Oeffnung ausläuft. Unten in dem

elastischen Blechboden e befindet sich eine viereckige

Messingmutter d luftdicht eingesetzt, durch welche das

Oel ins Gefäß gegossen und darauf mit einer Schraube, die einen kleinen runden Kopf

hat, verschlossen wird; c ist ein vorspringender

Blechrand, etwas höher wie der Schraubenkopf, damit man das Gefäß aufrecht stellen

kann. – Eine ganz einfache, wenn auch unvollkommenere Anwendung des Princips,

worauf jenes Oelgefäß beruht, läßt sich erzielen, wenn man, anstatt die

Schraubenmutter unter dem Boden des Gefäßes b, Fig. 45, anzuzinnen, gleich ein

richtig rundes Loch in den Boden schlägt oder bohrt und dieses Loch mit einem gut

passenden Stöpsel luftdicht abschließt. (Deutsche Gewerbe-Zeitung, 1846 Nr.

16.)

Tafeln