| Titel: | Ueber ein zweckmäßiges Gefäß zum Warmhalten des Leims; von H. Schröder. |

| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. LXXXIII., S. 454 |

| Download: | XML |

LXXXIII.

Ueber ein zweckmäßiges Gefäß zum Warmhalten des

Leims; von H.

Schröder.

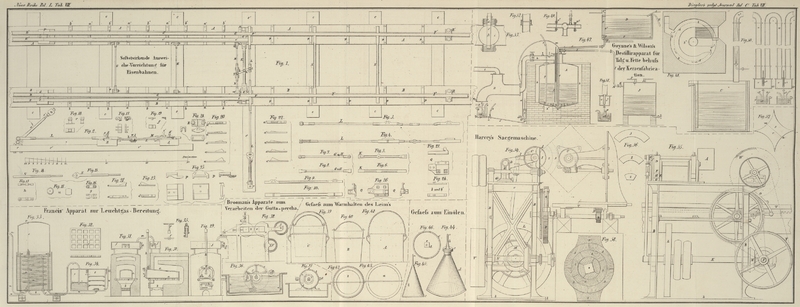

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Schröder, über ein zweckmäßiges Gefäß zum Warmhalten des

Leims.

Es ist längst bekannt, daß der Leim durch anhaltendes Kochen an bindender Kraft

verliert; man weiß daß die beste Art, den Leim aufzulösen, darin besteht, denselben

in kaltem Wasser einzuweichen bis er gallertartig aufgequollen ist, und ihn in

diesem Zustand bei einer Temperatur, welche die Siedhitze des Wassers nicht

übersteigt, unmittelbar vor dem Gebrauch zergehen zu lassen. Gleichwohl überzeugt

man sich, wenn man die Werkstätten der Schreiner, Buchbinder u.s.w. besucht, daß

diese längst bekannte Regel in der Behandlung des Leims fast nirgends befolgt wird,

fast überall sieht man, daß der Leim in eisernen oder messingenen Pfannen

unmittelbar über glühenden Kohlen oder auf den durch Hobelspäne geheizten Oefen

anhaltend gekocht und theilweise verbrannt wird, so daß derselbe einen großen Theil

seiner bindenden Kraft bereits verloren hat, wenn er verwendet wird. Ich glaube

daher den Schreinern, Buchbindern u.s.w. einen Dienst zu erweisen, wenn ich im

Nachfolgenden ein zweckmäßiges Gefäß zum Auflösen und Warmhalten des Leims

beschreibe, wie ich es in der Werkstätte des Schreinermeisters Karl Busch (zu Mannheim) in Anwendung sehe, dessen neues

Etablissement sich mehrfach durch eine zweckmäßige Einrichtung und Leitung, dessen

Magazin sich durch Geschmack und solide Arbeit der darin aufgestellten Möbel

auszeichnet. Obwohl der Gebrauch eines solchen Gefäßes nicht neu ist, obwohl

dasselbe in mehreren größeren Werkstätten schon seit langer Zeit in Anwendung ist,

so ist es doch, wie ich mich überzeugt habe, den wenigsten Gewerbsmeistern bekannt.

Hr. Karl Busch hat mir

ungefähr wie folgt die Vortheile des auf Tab. VII. im Grundriß und Aufriß

dargestellten Gefäßes geschildert.

Die Schreiner haben sich schon oft die Frage gestellt, woher es komme, daß eine Fuge

auseinanderfällt, die doch gut zusammengefügt und sorgfältig geleimt ist, daß

Furnüre, an welchen die Arbeit untadelhaft ausgeführt wurde, sich dennoch ziehen und

stellenweise losgehen? Aber meist hat man sich nicht die richtige Antwort gegeben:

daß es von der fehlerhaften Behandlung des Leims herrührt, welche darin besteht, den

Leim in Pfannen unmittelbar über den Hobelspänefeuer zu kochen, und so oft er gebraucht wird,

über demselben aufzuwärmen, wodurch derselbe in seiner Beschaffenheit verschlechtert

und theilweise verbrannt wird. In der Anwendung solchen verbrannten Leims ist die

Hauptursache des Mißlingens so mancher Schreinerarbeiten zu suchen. Soll diesem

Uebelstande abgeholfen werden, so darf der Leim nie über die Siedhitze des Wassers

erwärmt werden; er darf daher nicht unmittelbar in metallenen oder irdenen Gefäßen

über das Feuer gebracht werden, sondern er muß in einem Wasserbad erwärmt werden.

Dazu dient nun folgender Apparat. A und a, (Fig. 39 bis 43), stellt im

Aufriß und Grundriß ein cylindrisches Gefäß von verzinntem Eisenblech dar; dasselbe

hat etwa 4 1/2 Zoll Höhe und etwa 5 Zoll Durchmesser; dieß ist der Wasserkessel. In

dieses Gefäß A wird ein zweites Gefäß B und b in Aufriß und

Grundriß) von Messing eingestellt, welches durch einen an seinem oberen Ende

vorstehenden ringförmigen Ansatz auf dem kreisrunden Rande des Wasserkessels eben

aufliegt: dieß ist der eigentliche Leimkessel, dessen Wandung 2–3 Linien dick

ist, um die Temperatur des Leims immer etwas unter der des Wassers zu erhalten. Die

Höhe dieses Leimkessels beträgt etwa 4 Zoll, sein Durchmesser 4 Zoll 3 Linien. Die

Henkel an beiden Gefäßen sind von Eisendraht. Die Figur C gibt die Zusammensetzung beider Gefäße an. In den Wasserkessel A wird nun so viel Wasser gebracht, daß es denselben

nicht ganz füllt, wenn der Leimkessel B eingesetzt ist.

Das Ganze steht auf einem kleinen Herd oder Ofen von Eisenblech, oder auf einem

sogenannten Saukopf, welcher mit dem Kehrsel und sonstigen Abfällen der Werkstätte

geheizt wird. Dadurch wird das Wasser im Gefäß fortwährend heiß erhalten; die beiden

Kessel liegen mit ihrem obern Rande nicht so dicht auf einander, daß die

Wasserdämpfe nicht entweichen könnten. Der Leim im Kessel B kann also niemals eine größere Temperatur als die Siedhitze des Wassers

erleiden. Wird der Leim etwas verdünnter gebraucht, so kann das heiße Wasser des

Kessels sogleich zum Verdünnen desselben angewendet werden, ohne daß man den Leim

nach Zusatz des Wassers erst wieder aufkochen müßte. Hat der Arbeiter auf seiner

Bank etwas zu leimen, so stellt er den ganzen Apparat neben sich auf die Bank; die

das Leimgefäß B umgebende erhitzte Wassermasse und das

dicke Wassergefäß halten die Wärme so gut zusammen, daß der Leim 1 1/2 bis 2 Stunden

nicht erkaltet und fortwährend zum unmittelbaren Gebrauch geeignet bleibt, ehe er

wieder einige Minuten aufgewärmt werden muß.

Wer sich dieses Gefäßes bedient, kann sich auf die Bindekraft des Leims, wenn

derselbe nur sonst von guter Beschaffenheit ist, unbedingt verlassen; er erspart dadurch

gegen das übliche Verfahren wenigstens ein Drittheil an Leim selbst, so wie auch an

Feuerung zur Erwärmung des Leims, und wird daher, von dem Vortheil, daß seine Arbeit

zuverlässiger und besser wird, ganz abgesehen, in kurzer Zeit an bloßem

Materialwerth weit mehr erübrigt haben, als die Kosten der Anschaffung eines oder

mehrerer solcher Gefäße betragen, deren jedes, wenn es sorgfältig gefertigt ist, auf

4 bis 5 fl. zu stehen kommt. Wer immer den Werth einer solchen Vorrichtung kennen

gelernt hat, wird sich durch den Preis derselben gewiß nicht abschrecken lassen.

(Mannheimer

Gewerbvereins-Blatt, 1846 Nr. 10.)

Tafeln