| Titel: | Apparat zum Destilliren der Talg- und Oelsäure in einer Atmosphäre von Wasserdampf, um Producte zur Kerzenfabrication zu gewinnen, worauf sich George Gwynne zu Putney und George Wilson zu Belmont, Grafschaft Sussex, am 16. Nov. 1843 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 100, Jahrgang 1846, Nr. LXXXVIII., S. 472 |

| Download: | XML |

LXXXVIII.

Apparat zum Destilliren der Talg- und

Oelsäure in einer Atmosphäre von Wasserdampf, um Producte zur Kerzenfabrication zu

gewinnen, worauf sich George

Gwynne zu Putney und George Wilson zu Belmont, Grafschaft Sussex, am

16. Nov. 1843 ein Patent ertheilen

ließen.

Aus dem London Journal of arts, März 1846, S.

99.

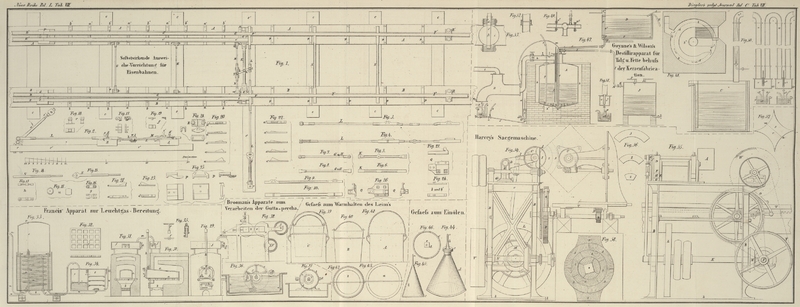

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Gwynne's und Wilson's Apparat zum Destilliren der Talg- und

Oelsäure zur Kerzen-Fabrication.

Die Erfindung besteht

1) in der Anwendung der Producte von Talg, Fett, Wallfischthran, Palmöl und andern

thierischen und vegetabilischen Fetten und Oelen (ausgenommen Cocosnußöl), welche

mit Kalk verseift und nachher in einer Atmosphäre von Wasserdampf destillirt worden

sind, zur Kerzen- und Seifenfabrication;

2) im Destilliren derselben Substanzen in einer Atmosphäre von kohlensaurem Gas oder

anderen ihnen nicht nachtheiligen Gasarten;

3) in Apparaten zum Verdichten und Sammeln der Destillationsproducte bei obigen

Processen, ferner im Reinigen der angewandten Destillirblase mittelst Wasserdampf,

so daß man sie nicht zu öffnen braucht;

4) in der Behandlung der flüssigen Säuren, welche aus diesen Fetten erhalten wurden,

durch nochmalige Destillation derselben, wobei die atmosphärische Luft in der

Destillirblase durch Wasserdampf ausgeschlossen wird;

5) im Destilliren des Harzöls in einem Gefäß, von welchem die atmosphärische Luft

durch Wasserdampf ausgeschlossen ist;

6) im Verseifen des Rückstandes, welcher bei der Destillation in der Blase

zurückbleibt und nachherigem Destilliren desselben in einer Atmosphäre von

Wasserdampf.

Fig. 47

stellt eine Destillirblase zum Destilliren der fetten und öligen Substanzen im

Durchschnitt dar. Die Blase A hält ungefähr 6 Fuß im

Durchmesser und eignet sich zu einer Füllung von ungefähr 50 Cntr. Sie besteht aus

Kupfer, ist oben und an den Seiten etwa 1/4 Zoll und am Boden 3/8 Zoll dick und in

der Mitte des Bodens mit einer kleinen Vertiefung a

verstehen. Die Art wie dieselbe über dem Feuer angeordnet wird, ist aus Fig. 48 ersichtlich.

Rings um die Destillirblase zieht sich bis nach oben ein ungefähr 4 Zoll breiter

Feuercanal, in den die Hitze aus dem Feuercanal b'

tritt; derselbe steht durch eine unten befindliche und dem Ende des Canals b' gegenüberliegende Oeffnung mit dem Rauchfang in

Verbindung. Der Boden der Destillirblase ruht auf Ziegelgemäuer. c ist der Deckel der Einfahrt; d eine unten geschlossene Röhre, beinahe ganz mit Oel gefüllt, in welches

ein Thermometer getaucht wird; e eine Röhre, durch

welche die Füllung bewerkstelligt und der Rückstand herausgeblasen wird; f ein Quecksilbermanometer zur Ermittelung des Drucks.

Eine Röhre g steht mit dem Dampfkessel in Verbindung,

welcher unter einem Druck von ungefähr 4 1/2 Pfd. auf den Quadratzoll arbeitet.

Diese Röhre endigt sich unten in eine durchlöcherte, schlangenförmig gewundene

Dampfröhre, durch die der Dampf sehr fein zertheilt in die Fettsubstanz strömt. h ist das Austrittrohr für den Dampf und die

destillirten Producte. In dieser Röhre befinden sich zwei Ventile, von denen sich

das eine nach innen und das andere nach außen öffnet. i

ist ein Drosselventil. B ist eine Art Vorlage, in der

sich das übersiedende Fett, welches die destillirten Producte verunreinigen würde,

sammelt; j eine an den Boden dieser Vorlage befestigte

Röhre, die in dem bleiernen 3/16 Zoll dicken Behälter schlangenförmig gewunden ist.

Diese Röhre steht mit einer Pumpe l in Verbindung,

welche die unreinen Producte durch die Röhre m wieder in

die Destillirblase zurückpumpt. m¹ ist ein

kleiner Hahn zum Ablassen der Flüssigkeit, die sich etwa in dem Rohre verdichtet

hat. Obgleich der Behälter B eigentlich zum Zweck hat

die überwallende Flüssigkeit aufzufangen, so condensirt er doch auch einen Theil des

destillirten Productes. Das Ueberwallen findet hauptsächlich am Anfange der

Operation statt, und wenn dasselbe aufhört, so ist es nicht länger rathsam, das

reine destillirte Fett in die Blase zurückzuschaffen. Den Stand der Operation kann

man von Zeit zu Zeit mittelst eines kleinen Hahns m² prüfen, der zugleich dazu dient, das am Anfang der Operation in dem

Behälter B condensirte Wasser abzulassen. Sobald man

bemerkt, daß das Uebersieden aufhört, stellt man das Pumpen ein und öffnet den

Dreiwegehahn n, worauf das condensirte Fett in ein

untergestelltes Gefäß fließt; zugleich füllt man den Behälter k durch die Röhre o mit Wasser, um die

Temperatur des Fettes zu reduciren. Sollte das Fett schon zu starr seyn, so daß es

die Röhre j verstopft, so kann dasselbe erwärmt werden,

indem man durch die durchlöcherte Dampfröhre p Dampf in

das Wasser strömen läßt. Der Hahn q dient zur

Untersuchung, ob in der Vorlage B eine Anhäufung von

Fett oder in der Röhre j eine Verstopfung stattfindet. r ist ein Hahn zum Ablassen des Wassers aus dem Behälter

k. Wenn die Pumpe nicht in Thätigkeit ist, so ist es

rathsam, durch die Röhre s Dampf in die Röhre j einströmen zu lassen, um zu verhüten, daß die letztere

durch das Fett verstopft werde. Fig. 49 stellt die

Verbindungsmethode der Röhren dar.

Die gemischten Dämpfe, welche in der Vorlage B nicht

condensirt werden, strömen durch die Röhre t in den

Condensationsapparat Fig. 50. Der Zweck dieses

Apparates ist folgender. Beim Destilliren der fetten und öligen Substanzen mit Dampf

sind die destillirten Producte geneigt eine seifenartige Emulsion zu bilden, welche

die gewöhnliche Schlangenröhre leicht verstopft. Die Patentträger haben jedoch

gefunden, daß wenn man die vereinigten Dämpfe die Röhren u durchströmen läßt, der größere Theil der Fettdämpfe in condensirtem

Zustande in die Büchsen v tropft, während der

Wasserdampf oder der größere Theil desselben mit einer fortwährend abnehmenden

Portion Fettdämpfen in die letzte Röhre u¹

strömt, wo die vermischten Dämpfe mittelst eines durch eine Brause w hervordringenden Wasserstrahls condensirt und in dem

Behälter C aufgenommen werden. Um die Trennung des

Fettes von dem condensirten Wasser zu erleichtern, ist der Behälter C mit einer Röhre x

versehen, welche oben ausmündet und sich bis nahe an den Boden erstreckt. Durch

diese Röhre entleert sich das Wasser beständig von unten, während sich das Fett oben

sammelt. Jede der Büchsen v ist mit einer unten

geschlossenen und oben offenen Röhre v¹ versehen,

die zum Theil mit Oel gefüllt ist und in der sich ein Thermometer befindet. Auch ein

Probehahn v² ist vorhanden, um zu ermitteln, ob

in der Büchse eine Fettanhäufung stattfindet. Mit dem Boden jeder Büchse ist eine

kupferne gewundene Röhre v³ verbunden, die in

einem Behälter y liegt, welcher mit einer Wasserröhre

o und einer Dampfröhre p

verbunden ist.

Fig. 51 ist

der Querschnitt eines der Behälter v mit seiner

gewundenen Röhre. In einer der verticalen Röhren befindet sich ein Manometer, um zu

ermitteln, ob zwischen dem Condensationsapparat und der Destillirblase eine

Differenz im Drucke stattfindet.

Fig. 52 zeigt

eine Verbindungsmethode, welche die Patentträger bei hohen Temperaturen für geeignet

halten. Das eine Röhrenstück ist in der Form eines hohlen Kegels gedreht, während

die Schulter des andern kugelförmig abgedreht ist, wodurch beim Zusammenschrauben

eine dichte Fuge entsteht. Fig. 53 stellt das

Drosselventil i, Fig. 47, in größerem

Maaßstabe dar. Die Spindel i¹ ist längs ihrer

Achse mit einem Schlitz versehen, in welchem die Ventilscheibe mittelst der Schraube

i² befestigt wird. Die Schulter i³ der Spindel dreht sich luftdicht in einem conischen Sitz;

mit Hülfe eines Ringes i⁴, an dessen Umfang eine

kleine Schraube angebracht ist, die sich in einer entsprechenden Schraubenmutter

dreht, wird die Spindel von Zeit zu Zeit adjustirt.

D, Fig. 47, ist ein

Behälter, von dem aus die Blase gefüllt wird. Derselbe faßt 50 bis 60 Cntr. Fett und

wird mit Hülfe einer Pumpe durch die Röhre E gefüllt. An

dem Boden des Behälters D befindet sich eine gewundene

geschlossene Dampfröhre F, die mit dem Dampfkessel in

Verbindung stehend, den Zweck hat, das Fett heiß zu erhalten. G ist ein Ventil, dessen Spindel G¹

durch Leitstäbe geht. Der obere Leitstab ist mit einer Schraubenmutter versehen, in

der eine an die Spindel G¹ geschnittene Schraube

spielt, so daß durch Umdrehen der Spindel G¹ mit

Hülfe der Kurbel G² das Ventil geöffnet oder

geschlossen werden kann. Der Ventilsitz ist mit der Füllungsröhre e verbunden. Ein kleiner mit dem Dampfkessel in

Verbindung stehender Dampfhahn H dient zur Erwärmung der

Röhren e und I. J ist der

Behälter für den Rückstand; derselbe ist mit zwei Ventilen versehen, von denen das

eine nach innen, das andere nach außen sich öffnet; er steht durch die gebogene

Röhre I mit der Füllungsröhre e in Verbindung. K ist ein großer Hahn,

welcher die Communication zwischen der Destillirblase und dem Behälter J öffnet und absperrt, und L

ein Hahn, um den Rückstand aus dem Behälter J

abzulassen. M ist ein kleiner Hahn, um das condensirte

Wasser abzulassen. Man schraubt ihn los, wenn der Betrieb der Blase aufhören soll,

um Luft zuzulassen und dadurch die Entstehung eines luftleeren Raumes zu verhüten,

welcher sonst ein Aufsteigen des Fettes in den Röhren veranlassen könnte. In der

Dampfröhre g befindet sich ein ähnlicher Lufthahn o.

Die Arbeit mit dem beschriebenen Apparate ist folgende. Wir wollen annehmen der

Behälter D sey mit Fett von 70° R. gefüllt; durch

die gewundene Röhre g läßt man Dampf in die Blase A strömen, um dieselbe zu erwärmen. Zugleich öffnet man

den kleinen Dampfhahn H zur Erwärmung der Röhren e und I, und den kleinen

Hahn m, um das Condensationswasser abzulassen. Bald wird

die Blase heiß genug seyn, was man daran erkennt, daß der Dampf unverdichtet in die

Vorlage B und in den Condensationsapparat strömt. Sobald

dieses der Fall ist, schließt man den Hahn H und das

Drosselventil i. Dann wird der Dampf bald einen solchen

Druck erlangen, daß er das bei der Erwärmung der Blase gebildete Condensationswasser

durch die Röhre I und den Hahn M austreibt. Sobald das Condensationswasser ausgetrieben ist, was man

daran erkennt, daß der Dampf unverdichtet durch den Hahn M strömt, schließt man diesen Hahn und öffnet das Drosselventil

i. Nun öffnet man das Ventil G und läßt das Fett in die Blase fließen. Wenn die Blase gefüllt ist,

schließt man das Ventil G und öffnet die Hähne H und M, worauf der Dampf

das in der Röhre I zurückbleibende Fett durch den Hahn

M in einen geeigneten Behälter treibt. Die Röhren

e und I läßt man während

der übrigen Operation mit Dampf sich füllen, um dieselben heiß zu erhalten. Während

der ganzen Procedur läßt man fortwährend Dampf in die Destillirblase strömen. Nun

wird unter der Blase Feuer angezündet.

Am Anfange der Operation findet in der Vorlage B eine

Condensation des Wassers statt. Dieses Wasser läßt man durch den Hahn m² ab; letzterer bleibt so lange offen, bis man

bemerkt, daß hauptsächlich Fett durch denselben entweicht, dann schließt man ihn und

öffnet den Hahn m¹, um aus der Röhre m das verdichtete Wasser zu schaffen, und wenn das

geschehen ist, so schließt man den Hahn m und setzt die

Pumpe l in Thätigkeit, um das unreine Fett wieder in die

Blase zurückzuschaffen. Dieses Zurückpumpen wird so lange fortgesetzt, bis das in

der Vorlage B verdichtete Fett hinreichend rein

erscheint. Hierauf stellt man das Pumpen ein, öffnet den Dreiwegehahn n, füllt den Behälter k mit

Wasser und läßt das Product durch den Hahn n ab;

zugleich öffnet man den an der Dampfröhre s angebrachten

Hahn zu dem oben erläuterten Zweck. Während dieses geschieht, sammeln sich Theile

des verdichteten Fettes in den Büchsen v und fließen

durch die Röhren v³ ab. Von Zeit zu Zeit werden

die Behälter y mit Wasser gefüllt und die Probehähne v² untersucht, um sich zu vergewissern, daß die

Röhren nicht verstopft sind. Kurz nach dem Anzünden des Feuers öffnet man die

Injectionsröhre w und nach einiger Zeit erreicht einiges

Fett die Röhre u' mit dem Dampf und wird in dem Behälter

C verdichtet. Wenn ungefähr 3/4 der Füllung über

destillirt ist, nimmt man das Feuer heraus und öffnet die Feuercanäle ungefähr 1/4

Stunde lang, um die Blase abzukühlen. Hierauf wird der Rückstand herausgeschafft, um

eine neue Operation zu beginnen.

Der Rückstand ist gewöhnlich von dunkler Farbe und eignet sich nicht vortheilhaft zum

Destilliren. Dieser Uebelstand scheint daher zu rühren, daß ein Theil des Fettes der

Verseifung entgangen ist; die Patentträger haben aber gefunden, daß wenn ein bei der

Destillation solcher fetten oder öligen Substanzen erhaltener Rückstand auf die

gewöhnliche Weise verseift und dann mit Dampf destillirt wird, werthvolle Producte

gewonnen werden können. Bei dieser Destillation scheint es nicht rathsam, sich einer

kupfernen Destillirblase zu bedienen, wenn man mehr als die Hälfte der Füllung überdestilliren will,

weil sonst eine Ablagerung am Boden der Blase nachtheilige Folgen haben könnte. Der

letzte Rückstand wird in einer gußeisernen Blase mit Dampf bis zur Trockenheit

abdestillirt.

Die durch den obigen Proceß gewonnenen destillirten Producte werden auf folgende

Weise behandelt. Die destillirten Säuren von Talg, Schmalz oder Palmöl, welche fest

sind, werden wie bei der Stearinsäurekerzen-Fabrication gepreßt; die

destillirten fetten Säuren von Thran etc., welche flüssig sind, filtrirt man zuerst

und preßt dann die erhaltene feste Substanz, welche man zu Kerzen verarbeitet.

Dieses geschieht auf die bei der Stearinkerzenfabrication übliche Weise, nur daß man

in Betracht der größern Brennbarkeit der destillirten Fette kleinere Dochte

anwendet. Die bei den verschiedenen obigen Proceduren gewonnenen flüssigen Säuren

können mit geeigneten Alkalien behandelt werden, um sie in Seife zu verwandeln. Auch

kann man das ganze fette Destillations-Product mit Alkalien behandeln und auf

ähnliche Weise in Seife verwandeln.

Die flüssigen Säuren der Fette und Oele enthalten eine gewisse Substanz, welche sie

zum Brennen in Lampen in hohem Grade untauglich macht. Diesem Uebelstande helfen die

Patentträger dadurch bedeutend ab, daß sie die Oelsäure (wie sie in den

Stearinkerzen-Fabriken als Nebenproduct gewonnen wird) destilliren und zwar

zuerst bei Einwirkung der Luft, um eine Veränderung ihrer Beschaffenheit

hervorzubringen, und dann noch ein- oder mehreremal in der Art, daß die Luft

mittelst Zulassen von Wasserdampf ausgeschlossen bleibt. Nach der letzten

Destillation muß die Oelsäure durch einen Sack filtrirt werden, um die in ihr

enthaltene feste Substanz zu entfernen.

Ein anderer Theil der vorliegenden Erfindung bezieht sich auf die Destillation des

sogenannten Harzöls, welches von sehr geringer Qualität ist; durch Destillation

desselben bei Ausschluß der Luft kann man jedoch bessere Producte gewinnen. Die

Patentträger finden es gut ungefähr 3/4 der Füllung überzudestilliren und dann den

Rückstand zu entfernen. Das destillirte Product wird noch einmal auf gleiche Weise

destillirt, bei dieser zweiten Destillation jedoch nur ein geringer Rückstand

gelassen. Das Oel kann nun noch öfters destillirt werden, bis es rein genug ist. Die

verschiedenen Rückstände werden vermengt und einer gewöhnlichen Destillation

unterworfen, ähnlich derjenigen, durch die man das rohe Harzöl gewinnt.

Obgleich die Patentträger bei den oben beschriebenen Proceduren dem Wasserdampf den

Vorzug geben, um den Luftzutritt abzuhalten, so können doch zu diesem Zweck auch

geeignete Gasarten, die auf das Fett nicht nachtheilig einwirken, angewendet werden;

z.B. kohlensaures Gas, welches nach der bei der Sodawasserfabrication gebräuchlichen

Methode erzeugt werden kann. Der oben beschriebene für Wasserdampf eingerichtete

Apparat eignet sich auch für kohlensaures Gas; da jedoch die Bereitung dieses Gases

kostspielig ist, so kann man dadurch eine Ersparniß erzielen, daß man die letzte der

verticalen Röhren u¹, Fig. 50, in einen großen

luftdichten Metallbehälter sich endigen läßt, welcher mit kaltem Wasser umgeben ist,

anstatt mit dem erwähnten siebartig durchlöcherten Injectionsrohre versehen zu seyn.

Das Gas wird aus dem Behälter in den Gasometer zurückgepumpt und der Behälter

gelegentlich geöffnet, um das darin verdichtete Fett zu beseitigen.

Tafeln