| Titel: | Sprachrohre für Eisenbahnwagen, worauf sich George Dutton, in Dutton-street, Grafschaft Middlesex, am 11. Nov. 1845 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 102, Jahrgang 1846, Nr. I., S. 2 |

| Download: | XML |

I.

Sprachrohre für Eisenbahnwagen, worauf sich

George Dutton, in

Dutton-street, Grafschaft Middlesex, am 11.

Nov. 1845 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Sept. 1846, S.

85.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Dutton's Sprachrohre für Eisenbahnwagen.

Wenn irgend einem Theil eines Eisenbahnzuges ein Unfall begegnet, wovon der

Locomotivführer nichts weiß, sollte man letztern davon augenblicklich

benachrichtigen können, damit er die Locomotive schnell zum Stillstand bringt; dieß

ist der Zweck vorliegender Erfindung. Sie besteht in einem Apparat, wodurch die

Reisenden in einem Wagen dem Locomotivführer Nachrichten mittheilen können. Der

Apparat besteht aus einer Reihe von metallenen oder andern Röhren, welche mit

einander verbunden sind, sich über die ganze Länge des Zugs erstrecken und an jedem

Ende, sowie auch an geeigneten Stellen, mit Ventilen oder bedeckten Oeffnungen

versehen sind; außer diesen Oeffnungen oder Ventilen ist die ununterbrochene Röhre

auch noch mit Pfeifen versehen, um durch ein lautes Signal vor jeder mündlichen

Mittheilung die Aufmerksamkeit des Locomotivführers erregen zu können. Die Röhren

können aus dünnem Messing oder galvanisirtem (verzinktem) Eisen von 1 oder 1 1/2

Zoll Durchmesser verfertigt werden. Man bringt sie entweder im Innern des Wagens,

längs der Decke oder unter dem Fußboden an; letztere Anordnung ist vielleicht

vorzuziehen, weil man die Röhren dabei leichter mit einander verbinden und

auseinander nehmen kann; jedenfalls ist es nöthig, kurze, sich aufwärts oder abwärts

verzweigende Röhren mit Mundstücken zu haben, um von jedem Theil des Zugs aus dem

Conducteur oder Locomotivführer leicht Mittheilungen machen zu können. Die

Hauptröhren, welche sich längs des Dachs oder Bodens der Wagen erstrecken, sind

starr und gerade und an ihren Enden mit Ansähen versehen, in welche die Enden der

biegsamen Verbindungsröhren gesteckt werden, um die Röhre des einen Wagens mit der Röhre des benachbarten

Wagens zu verbinden. Diese Verbindungsröhren sind biegsam gemacht, damit sie der

Wirkung der Bufferfedern nachgeben und auch dem Annähern oder Entfernen der Wagen

von einander nicht hinderlich sind. Damit die biegsamen Röhren zwischen den Wagen

mit den starren Röhren in den Wagen auf eine sichere, leichte und einfache Weise

verbunden und von denselben getrennt werden, auch nicht in Unordnung gerathen

können, ist an jedem Ende der biegsamen Verbindungsröhre ein Federfänger angebracht,

welcher, indem er in eine Häspe oder Büchse am Ende der starren Wagenröhren greift,

beide sicher in Verbindung hält.

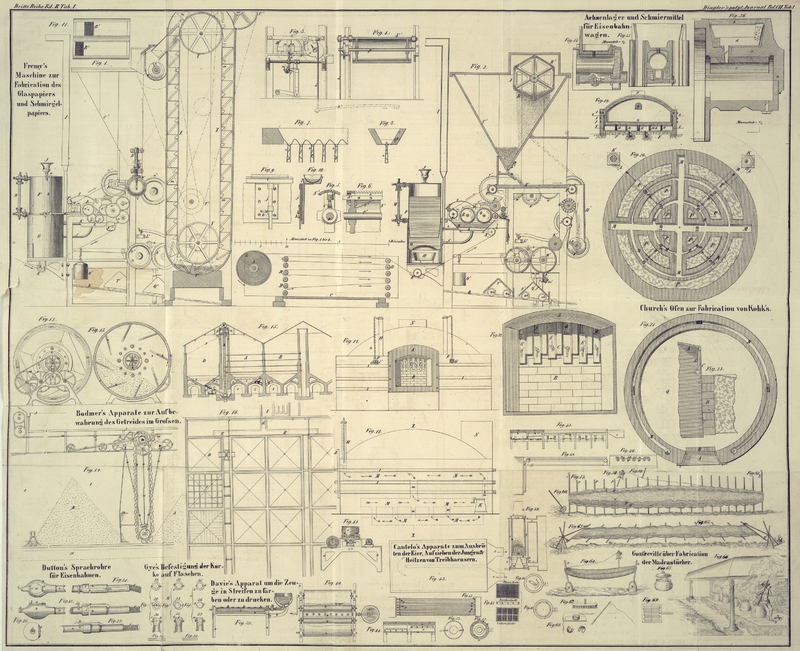

Fig. 24 ist

der Seitenaufriß einer Röhre mit dem Apparat zum Sprechen oder Pfeifen; Fig. 25 ein

Grundriß und Fig.

26 eine Endansicht derselben. a, a ist eine

starre Metallröhre, welche, um einen Verlust an Schall zu verhüten, mit Leder oder

einem sonstigen schlechten Leiter des Schalls überzogen werden muß. b, b ist das Mundstück; es ist kugelförmig, um so viel

Luft einzuschließen als nöthig ist, damit der Schall der Pfeife längs der Röhren

fortgepflanzt wird; c ist die Pfeife am Ende der Röhre

und d das Ventil, welches das Mundstück verschließt

während man pfeift. Der Schall der Pfeife tritt direct in die sphärische Kammer b, b und wirkt gegen das darin enthaltene Luftvolum; und

da das Ventil oder der Deckel d genau schließt und das

Entweichen des Schalls verhindert, so muß sich der Schall längs der Röhre

fortpflanzen. Das Ventil d paßt mit seinem geschliffenen

Rand genau auf seinen Sitz; es wird mittelst eines Federfängers e geschlossen, den man leicht zurückziehen und frei

machen kann, wenn man durch die Röhren sprechen muß. Damit die Vibration oder das

Geräusch in den Wagen auf den Schall keinen Einfluß haben kann, darf die Röhre

durchaus nicht mit dem Metall oder Holzwerk der Wagen in Berührung kommen; die

Löcher in den Enden und Abtheilungen der Wagen, durch welche die Röhren gesteckt

werden, sind daher mit Leder oder einem sonstigen geeigneten Material gefuttert.

f, f,Fig. 24 und

25, sind

Theile der biegsamen Röhre mit dem Federfänger g und dem

kegelförmigen metallenen Endstück h, welches in den

Ansatz i am Ende der starren Röhre a, a des Wagens gesteckt wird. Der Federfänger g ist an dem metallenen Endstück der biegsamen Röhre

befestigt, wie man in Fig. 24 und 25 sieht; und

wenn man die zwei Röhren zusammenbringt, dringt der Federfänger in die Häspe oder

das Oehrstück j am Ende der Röhre a, a und hält die zwei Röhren sicher in Verbindung.

Es ist noch zu bemerken, daß beide Enden der biegsamen Verbindungsröhre mit

Federfängern g und kegelförmigen Endstücken h versehen sind; die Enden der Röhre a, a sind auch mit correspondirenden Ansätzen i und Häspen oder Oehrstücken j versehen, welche, da sie alle von gleicher Größe und in denselben

relativen Lagen in allen Wagen angebracht sind, stets leicht verbunden oder getrennt

werden können. Ferner sollte ein Mundstück und Signal, wie oben beschrieben, am Ende

einer Zweigröhre an irgend einer passenden Stelle innerhalb jedes Wagens angebracht

werden oder auch in jeder besonderen Abtheilung eines Wagens, damit die Reisenden

direct mit dem Locomotivführer oder Conducteur communiciren können. Fig. 27 zeigt Theile

zweier mit einander verbundenen Röhren.

Tafeln