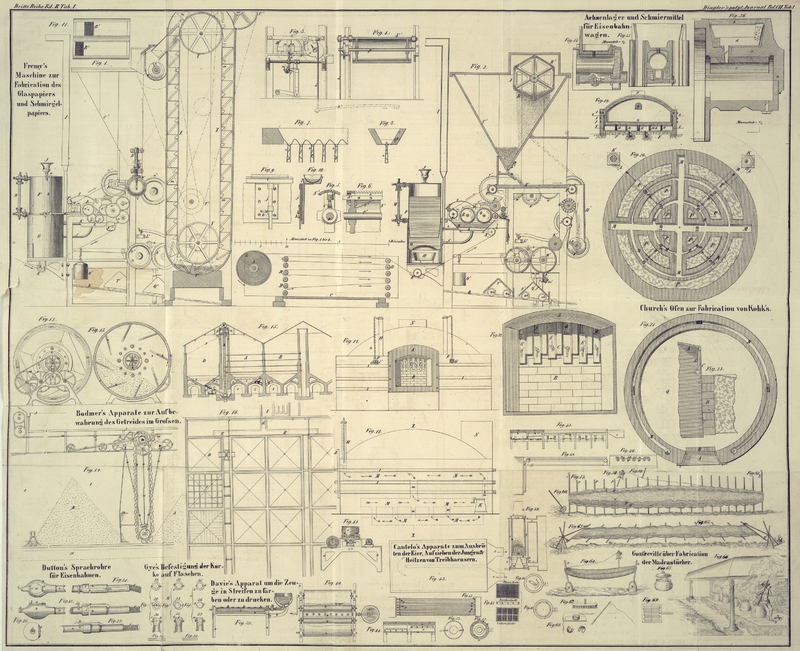

| Titel: | Beschreibung einer Maschine zum Verfertigen des Glas- und Schmirgelpapiers, welches zum Schleifen von Holz und Metallen angewandt wird; von Hrn. Frémy. |

| Fundstelle: | Band 102, Jahrgang 1846, Nr. III., S. 8 |

| Download: | XML |

III.

Beschreibung einer Maschine zum Verfertigen des

Glas- und Schmirgelpapiers, welches zum Schleifen von Holz und Metallen angewandt

wird; von Hrn. Frémy.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, April 1846, S. 172.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Frémy's Maschine zum Verfertigen des Glas- und

Schmirgelpapiers.

Hr. Frémy (rue Beautreilles

No. 21 in Paris) erhielt von der Société d'Encouragement eine Platinmedaille für die

Vervollkommnungen, welche er in der Fabrication von Glas- und Schmirgelpapier

eingeführt hat. Dieselben bestehen vorzüglich darin, daß die frühere Handarbeit

durch eine Maschine gethan wird, welche die fünf auf einander folgenden Operationen

verrichtet: 1) das Ueberziehen mit Leim; 2) das Einstäuben mit Glas- oder

Schmirgelpulver; 3) das Entfernen des überflüssigen Pulvers; 4) das Abschneiden des

Papiers, und 5) das Aufschichten desselben.

Die Vortheile dieses Apparats, welchen sich der Erfinder am 10. Oct. 1844 für 15

Jahre patentiren ließ, sind so augenscheinlich, daß sie nicht erst aufgeführt zu

werden brauchen.

Fig. 1 ist die

Längenansicht des Apparats.

Fig. 2

verticaler Querschnitt desselben durch die Mitte der Cylinder und des Rumpfes oder

der Gosse.

Fig. 3

verticale Ansicht des Apparats zum Schneiden des Papiers.

Fig. 4

Längendurchschnitt durch den Schneidcylinder auf seinem Gestell.

Fig. 5

Querdurchschnitt und Fig. 6 Längendurchschnitt des Cylinderendes, woraus die Anordnung des

Sägenblatts, das zum Abschneiden des Papiers dient, zu ersehen ist. Beide Ansichten

sind in einem etwas größerem Maaßstab gezeichnet.

Fig. 7

Längendurchschnitt und Fig. 8 Querdurchschnitt

eines Goßschuhes, welcher den Zweck hat, die Pulver zu bewegen und das

Zusammenballen derselben zu verhindern.

Fig. 9

Seitenansicht und Fig. 10 Durchschnitt eines Trogs, in welchem sich Tinte befindet, um auf

die Kehrseite des Papiers das Zeichen des Fabrikanten aufzudrucken.

Fig. 11

Metallsiebe, womit der sechsseitige Haspel überzogen ist.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Ansichten denselben Gegenstand. Die Pfeile

bezeichnen die Richtung, in welcher sich das Papier bewegt, und die Richtung, in

welcher sich die verschiedenen Cylinder drehen.

A Walze, auf welche das Papier B aufgerollt wird; sie liegt in einem Kasten C, welcher vor der Maschine steht. Das Papier geht nach dem Abrollen von der

Walze A über die Stäbe D und

unter einer Leitwalze E weg, welche unter dem

Speiseapparat für den Leimtrog liegt. Dieser Apparat besteht aus einem kupfernen

Gefäß F von cylindrischer Form, dessen Boden in ein

Wasserbad G hineinreicht, das durch einen kleinen mit

Kohlen gespeisten Herd H erwärmt wird. Die

Verbrennungsproducte entweichen durch die Röhre I. Ueber

dem Gefäß F befindet sich ein trichterförmiger Napf J, in welchen man den Leim eingießt. Die Röhre dieses

Napfs ist mit einem Hahn a, Fig. 1, versehen, welcher

durch die Stange b mit einem zweiten Hahn c verbunden ist, der sich zwischen der Röhre d befindet, die den Leim in den Leimtrog K führt. Dieser ist mit einem doppelten Boden L versehen, und unten mit heißem Wasser gefüllt, das aus

dem Wasserbad G kommt und durch die Röhre e zugeführt wird. Eine andere Röhre f leitet dasselbe wieder in den Kessel zurück, so daß es

beständig in Circulation ist. Ein gläserner Wasserstandzeiger M gibt die Höhe des Leims in dem Recipient F

an. Der Kessel G wird durch eine Röhre mit Wasser

gespeist, die mit einem Trichter versehen ist, der hinter dem Apparat angebracht

ist, und den man deßhalb in der Zeichnung nicht sehen kann.

Das Papier geht, wenn es die Rolle E verlassen hat, über

eine zweite Leitrolle N, und gelangt dann zwischen die

Cylinder O und P. Der erste

ist mit einem elastischen Körper, z.B. Leder überzogen, und erfaßt das Ende des

Papiers, welches man zwischen die Cylinder einführen will. Auf dem anderen befinden

sich etwas erhaben die Ziffern, welche die verschiedenen Sorten des Papiers

bezeichnen, und das Fabrikzeichen. Die Ziffern drücken sich auf das Papier, nachdem

sie durch die Walze g geschwärzt wurden. Gegen die Walze

g drückt eine zweite h,

und diese nimmt die Tinte oder Schwärze aus einem kleinen Trog i, Fig. 10, auf. Dieser Trog

kann mit Hülfe eines Riegels j, dessen unterer Theil mit

Sperrzähnen versehen ist, in welche eine Sperrklinke k

einfällt, höher oder tiefer gestellt werden.

Q und R sind die zwei mit

Filz überzogenen Leimcylinder. Der eine derselben ist mit seinen Lagern

verschiebbar, um dem andern nach Gutdünken genähert, oder von demselben entfernt

werden zu können. Sie nehmen den heißen Leim aus dem Trog K auf und bringen ihn auf das Papier, welches sodann unter der Walze S weggeht, auf welche es noch durch den Drücker (presseur) T aufgedrückt

wird, der selbst an einer

Feder l befestigt ist. Der Drücker ist elastisch und mit

Tuch überzogen, welches den Zweck hat, den Leim auf dem Papier auszubreiten und, was

von den Cylindern zu viel geliefert wurde, wegzunehmen.

Hr. Frémy hat in neuester Zeit den Drücker T etwas anders angeordnet, so daß er während der Arbeit

eine hin- und wiederkehrende Bewegung macht; auch kann dabei die Spannung der

Feder, welche ihn andrückt, mit Leichtigkeit regulirt werden. Der Drücker ist dabei

auch, statt wie in der Zeichnung convex, etwas concav, um sich auf einen Theil des

Walzenumfangs S anzulegen; seine beiden Zapfen sind mit

Tasten versehen, welche in eine schraubenförmige Nuth eingreifen, die an beiden

Enden in die Walze eingeschnitten ist. Es ist nun leicht einzusehen daß, wenn sich

die Walze dreht, der Drücker hin- und hergeschoben wird.

Derselbe ist an einen beweglichen eisernen Rahmen aufgehängt und dieser vorn an der

Maschine angebracht. An den aufrechten Theilen des Rahmens sind Stangen angebracht,

welche ihre Führung in Hülsen haben, die am Maschinengestell befestigt sind. Die

Enden der Stangen sind mit Spiralfedern umgeben, von deren Spannung der Druck des

Drückers auf das Papier abhängt.

Nachdem das Papier den Drücker verlassen hat, geht es über eine Leitwalze U und unter einem System von langen Bürsten weg, von

denen die erste, welche aus starken rohen Schweinsborsten besteht, den Leim

ausbreitet, und die zweite, welche längere und weichere Haare hat, die Streifen

wieder vertreibt, welche die erste Bürste hervorgebracht hat. Sobald das Papier

unter den Bürsten weggegangen ist, ist es gehörig vorbereitet, um das Glaspulver,

welches in einem gewissen Verhältniß mit Sand oder gestoßenem Sandstein gemengt ist,

aufzunehmen. Hr. Frémy bezieht dieses schon

fertige Pulver von verschiedenen Graden der Feinheit. Das Pulver wird in den

Trichter oder die Gosse C' geschüttet, entweicht am

Grund der Gosse, wenn man eine kleine regulirbare Schütze t öffnet, und fällt hierauf auf eine schiefe Ebene u und von da auf die Plattform E. Will man den

Ausfluß des Pulvers verhindern, so hebt man die schiefe Ebene u in die Höhe, und sie bedeckt dann die Oeffnung, welche von der Schütze

gelassen wurde.

Wendet man Pulver von solcher Feinheit an, daß es matt und wie Mehl aussieht und

nicht von selbst ausfließen würde, so nimmt man die Schütze t weg, und bringt den Wechselboden Fig. 7 und 8 an ihre Stelle. Dieser

Boden besteht aus einer biegsamen Haut mit kleinen Röhrchen o, deren Inneres mit Drahtstäbchen p, die sich

kreuzen, versehen ist.

Die Röhrchen liegen in einem Rechen, welcher durch ein Excentricum r, das auf der Achse D',

Fig. 1,

angebracht ist, eine schüttelnde Bewegung erhält. Unterhalb der Röhrchen o befindet sich ein horizontales Metallsieb, welches den

Röhrchen entgegengesetzt bewegt wird, und zwar durch ein zweites Excentricum s, das ebenfalls auf der Achse D' befestigt ist. Aus dieser Anordnung geht hervor daß, in dem Maaße als

das Pulver durch den Wechselboden an der Gosse C' fällt,

es in die Röhrchen o gelangt, welche durch ihre

schüttelnde Bewegung, wozu auch noch die Drahtstäbchen helfen, dasselbe auf das Sieb

ausstreuen, das seinerseits das Pulver in entgegengesetzter Richtung auf die

Plattform E' wirft, und zwar in immer gleicher

Menge.

Das auf der Plattform E' ausgebreitete und gespannte

Papier nimmt das Pulver auf, welches daran hängen bleiben muß. Es geht hierauf über

die Leitwalze F' und begegnet einem Bürstencylinder G', welcher, durch die vibrirende Bewegung, die er dem

Papier mittheilt, das überflüssige Pulver in den Kasten H abschüttelt, dessen Boden durch einen Trog I' gebildet wird. In diesem Trog dreht sich ein horizontaler, aus einem

Schraubengang gebildeter Zubringer v, der das Pulver in

den Trog V bringt, von wo aus dasselbe durch ein

Schöpfwerk oder einen Elevator x mit Schöpfeimern m, der durch die Trommeln Y,

Y in Bewegung gesetzt wird, in die Höhe gehoben, und durch eine Rinne in

den Trog Z geworfen wird. Ein dem Zubringer v ähnlicher Zubringer n, der

sich in diesem Trog dreht, bringt dann das Pulver in den sechsseitigen

Beutelcylinder A', welcher über der Gosse C' angebracht, und mit dem Metallsieb B' überzogen ist, wie Fig. 11 angibt.

Das Abschneiden des feuchten Papiers bot Schwierigkeiten dar, welche indeß Hr. Frémy durch den in folgendem beschriebenen

Mechanismus glücklich überwand. Nachdem das Papier die fünfte Leitwalze J' verlassen hat, wird es von dem Cylinder K', der durch ein Gewicht L'

an den Cylinder M' angedrückt wird, ergriffen und stark

gespannt. Letzterer bringt es gegen einen zweiten Cylinder N', auf welchen ein Gewicht O' wirkt, und

welcher an seinem Umfang in gleichen Entfernungen mit zwei Sägenblättern x, Fig. 6, versehen ist, die

das Papier der Breite nach in zwei Blätter zerschneiden, welche so groß als der

halbe Umfang des Cylinders sind. Die Sägenblätter sind beweglich, damit sie einen

raschen und kräftigen Schlag geben können, der zum Abschneiden des Blatts nothwendig

ist.

Die Achse P' des Schneidecylinders N' ist deßhalb an einem Ende mit einem doppelten Hebedaumen y, Fig. 3 und 4, versehen, welcher,

indem er sich mit der Achse dreht, den Hebel z in die

Höhe hebt. Dieser ist

durch eine Stange a' mit einer Feder b' in Verbindung, und trägt außerdem noch einen Arm c', welcher, wenn der Hebel über einen Hebedaumen

abfällt, dem Sägenblattträger d' einen raschen Schlag

ertheilt, wodurch das Sägenblatt x in dem Augenblick

vortritt, wo ihm gegenüber in dem Cylinder M' eine Nuth

liegt. Das Sägenblatt tritt in diese Nuth ein, nachdem das Papier durchschnitten

ist, geht aber in Folge der Einwirkung der Feder e'

sogleich wieder zurück. Diese Bewegung wiederholt sich nach jedem halben Umgang des

Cylinders und ist vollkommen regelmäßig.

Das feuchte und mit einer schweren Substanz überzogene Papier würde sich

zusammenbiegen, wenn es nicht auf folgende Weise von der Maschine abgenommen würde:

Ein abgegliederter Finger, der an jedem Ende des Cylinders M', und zwar nahe bei jeder Nuth angebracht ist, legt sich zwischen die

beiden Cylinder, und gerade in dem Augenblick, wo sie sich berühren. Er drückt

leicht auf das Papierblatt und hält es an dem Cylinder fest, bis das Ende dieses

Blatts unter dem Cylinder ankommt. Hierauf hebt eine Taste, die am Maschinengestell

befestigt ist, den Finger, der auf das Papier drückt, auf. Das auf diese Weise frei

gewordene Papier legt sich dann auf die schiefe Ebene f'

des Wagens Q' und wenn das andere Ende des Blatts,

nachdem es abgeschnitten ist, aus den Cylindern M' und

N' tritt, so legt es sich auf die zweite schiefe

Ebene g' des Wagens, der mit seinen Rädern h', h' auf einer geneigten Bahn R' sich bewegen läßt, und nur durch den Anschlag S' an seiner Stelle erhalten wird.

Haben sich auf diese Weise 60 Papierblätter auf den Wagen aufgelegt, so schlägt ein

Hammer i' auf eine Glocke m', und gibt das Zeichen, daß es Zeit ist, den zweiten Wagen T' unter die Cylinder zu bringen. Der Hammer i' ist an einem gezahnten Rad k befestigt, das durch eine endlose Schraube l', die auf der Achse des Cylinders M'

angebracht ist, in drehende Bewegung versetzt wird. Um den Wagen T' an die Stelle des Wagens Q' zu bringen, macht der Arbeiter den Anschlag S' los, worauf der Wagen Q' auf der Bahn R' abwärts gleitet und sogleich durch den leeren Wagen

T' ersetzt wird, der unter den Cylindern stehen

bleibt, sobald als der Anschlag S' wieder in die Höhe

gehoben ist.

Die Bewegung wird der Maschine durch irgend ein Triebwerk ertheilt, und sie geht von

der großen Riemenscheibe U' aus und von dieser mittelst

eines endlosen Riemens auf die Scheibe V' über, deren

Achse auch zugleich die Achse des Bürstencylinders G'

ist. Dieser Cylinder setzt den übrigen Theil der Maschine mittelst der Räder n', o', p' in Bewegung. Das Rad n' treibt

ein Rad s', das sich auf der Achse des Cylinders Q befindet. Auf dem anderen Ende dieser Achse ist ein

Rad t' fest, das durch die Räder u', u' das Rad v' des Cylinders R in Gang setzt. Die Räder x',

x', welche die Walzen g und h in Bewegung sehen sollten, wurden von Hrn. Frémy weggelassen, um den Mechanismus zu

vereinfachen. Die Achse D' wird durch ein Getriebe y' bewegt, welches mit einem Winkelrad z' im Eingriff ist, das selbst durch das Rad a'' in Bewegung versetzt wird. Die Schneidecylinder

erhalten ihre Thätigkeit durch die Zahnräder b'', d'',

die selbst wieder durch Räderwerk von der Riemenscheibe V' aus getrieben werden.

Um die Operation zu vollenden, ist es dann nur nothwendig das Papier in eine geheizte

Trockenkammer mit Ventilator zu bringen, worin es auf Schnüre gehängt wird und

langsam trocknet. Man überzieht es hierauf nochmal mit einer Schicht Leim, der dazu

dient, das Pulver noch mehr zu befestigen, welches ohne diese Vorsicht nicht gehörig

an dem Papier haften würde; es wird dann neuerdings getrocknet und gepreßt, worauf

es in den Handel kommt.

Tafeln