| Titel: | Verbesserungen in der Fabrication geschweißter eiserner Röhren, worauf sich Thomas Henry Russell, Röhrenfabrikant zu Wednesbury, in der Grafschaft Stafford, am 14. Aug. 1845 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 102, Jahrgang 1846, Nr. XXI., S. 108 |

| Download: | XML |

XXI.

Verbesserungen in der Fabrication geschweißter

eiserner Röhren, worauf sich Thomas Henry Russell, Röhrenfabrikant zu Wednesbury, in der Grafschaft

Stafford, am 14. Aug. 1845 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Aug. 1846,

S. 65.

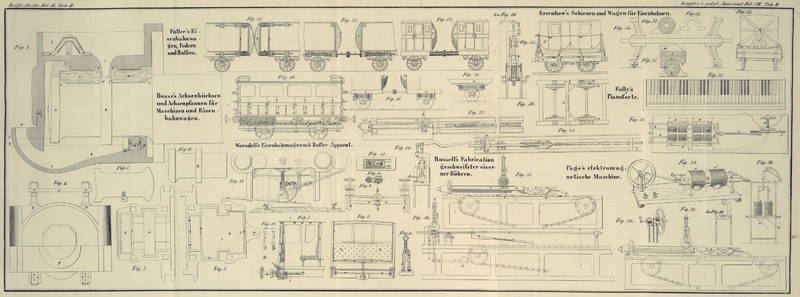

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Russell's Verbesserungen in der Fabrication geschweißter eiserner

Röhren.

Fig. 21

stellt den Mechanismus, welcher den Gegenstand meiner Erfindung bildet, in der

Seitenansicht,

Fig. 22 im

Grundriß und

Fig. 23 im

Längendurchschnitt dar. Man sieht in diesen Figuren nur die beiden Enden der

Ziehbank.

Fig. 24

liefert einen Querschnitt des Mechanismus. Die Erfindung besteht in einem geeigneten

mechanischen Apparat, mit dessen Hülfe der zum Zusammenschweißen erforderliche

äußere Druck hervorgebracht wird, eine Operation die sonst gewöhnlich ein Arbeiter

mittelst des Hammers aus freier Hand bewerkstelligt. a,

a ist das Gestell der Ziehbank; b sind die

Zangen, welche die Röhre halten; c der Haken, der die

Zangen b mit der Kette d

verbindet; e eine Stange, die ich das Schnabeleisen (beak-iron) nennen will, weil es ähnliche Dienste

leistet, wie der Schnabel eines Amboßes beim Zusammenschweißen einer Röhre aus

freier Hand. Diese Stange e ist an ihrer Arbeitsfläche

bei e verstählt und in dem festen Theil f festgekeilt. Sie ist stark genug, um einer Biegung zu

widerstehen und bietet daher einer über sie geschobenen Röhre eine genügende innere

Stütze dar, um den Röhrensaum unter Anwendung mechanischen Drucks festschweißen zu

können. g ist ein an der Ziehbank befestigtes hohles

Gesims, auf dem die zu schweißende Röhre mit ihrem unteren Theil dergestalt ruht,

daß der Saum oder die Fuge nicht auf der Stange des Schnabeleisens aufliegt; h die in einer Schweißhitze befindliche Röhre, deren

Ränder über einander greifen. Um das Schnabeleisen so kurz als möglich machen zu

können, ziehe ich es vor zuerst die eine und dann die andere Hälfte der Röhre zu

schweißen. Je größer indessen der Durchmesser der Röhre ist, desto größer kann das

Schnabeleisen seyn, ohne sich durch den angewandten Druck zu biegen. i ist eine an ihrem Umfang mit einer Rinne versehene

Walze, welche ich nebst dem mit ihr verbundenen Apparat für das beste Mittel halte,

um den für die Operation des Schweißens erforderlichen Druck von außen

hervorzubringen. Diese Walze ist in einer gabelförmigen verschiebbaren Stange j gelagert, und diese ist mit einem Hebel k verbunden, so daß der Arbeiter durch Niederbrücken

dieses Hebels einen Druck gegen die Oberfläche der Röhre hervorbringt, der

hinreicht, um die Ränder der Röhre zusammenzuschweißen, während sie längs des

Schnabeleisens unter der Walze i hinweggezogen wird.

Nachdem nämlich der Arbeiter eine gehörig vorbereitete Röhre auf etwas mehr als die

Hälfte ihrer Länge bis zur Schweißhitze erwärmt hat, nimmt er sie aus dem Ofen,

schiebt sie mit Hülfe eines oder mehrerer Gehülfen auf das Gesims g über das Schnabeleisen und drückt die Walze gegen die

übereinander greifenden Ränder, so daß diese, während die Röhre durch die Kette der

Ziehbank fortgezogen wird, zwischen die Walze und das Schnabeleisen gepreßt

werden.

Der so eben beschriebene Mechanismus eignet sich zur Anfertigung von Röhren größeren

Durchmessers. Da es jedoch wünschenswerth ist, auch eiserne Röhren von kleinerem

Durchmesser zusammenzuschweißen, bei denen die Stange des Schnabeleisens nicht dick

genug seyn würde, um einer Biegung den gehörigen Widerstand darzubieten, wenn sie

nur an dem einen Ende unterstützt wäre, so unterstütze ich das Schnabeleisen nahe an

der Stelle, wo der Druck in Ausübung kommt. Dadurch bin ich im Stande, der

Schnabelstange eine weit größere Länge zu geben, als wenn sie nur an dem einen Ende

befestigt wäre. Fig. 25

stellt den Grundriß und

Fig. 26

die Seitenansicht einer Ziehbank mit dem Apparate zur Zusammenschweißung solcher

eiserner Röhren dar. In dem vorliegenden Fall werden die Röhren direct aus dem Ofen

über das Schnabeleisen gezogen. Die Zangen b umfassen

bei diesem Apparat das äußere Ende der Röhre. Um das Zerdrücken des Röhrenendes zu

verhüten, wird ein hohler Kegel x in dasselbe geschoben.

e ist das Schnabeleisen mit seiner Stange; der

Durchmesser dieser Stange sollte so groß seyn, als es nur der Durchmesser der Röhre

gestattet, ohne jedoch die freie Bewegung der Röhre zu verhindern. w ist eine mit einer Rinne versehene Walze, auf der die

Röhre mit ihrer unteren Fläche ruht. Der Apparat zur Herstellung des äußeren Drucks

gleicht dem oben beschriebenen. Da das Schnabeleisen wegen seiner großen Länge sich

leicht biegen könnte, wenn es nur in f unterstützt wäre,

so unterstütze ich die untere Fläche der Röhre noch durch eine andere Walze y. Die Walze w ist in einem

Gestell gelagert und wird durch das Gewicht w¹

aufwärts gedrückt.

Tafeln