| Titel: | Ueber die Verfertigung der Madrastücher; von D. Gonfreville. |

| Fundstelle: | Band 102, Jahrgang 1846, Nr. XXVIII., S. 132 |

| Download: | XML |

XXVIII.

Ueber die Verfertigung der Madrastücher; von

D.

Gonfreville.

Aus dem Technologiste, Jul. 1846, S.

438.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

(Schluß von S. 70 des vorigen Heftes.)

Gonfreville, über die Verfertigung der Madrastücher.

Gelb.Fünfte Abtheilung.

Es gibt verschiedene Verfahrungsarten für die verschiedenen Nüancen des ächten

Gelb der Madrastücher; man bedient sich dazu der Capilapodie, des MyrobolanMan begann im Jahr 1829 die Anwendung des Atch-root zum Gelb-, Roth- und

Orangefärben; man erhält damit dauerhafte Farben. für dunkles Gelb, der Noona und Cassa für die Mittlern und hellen

Nüancen, und des indischen oder falschen Safrans (curcuma

longa oder rotunda) für ein unächtes Gelb,

welches den Säuren widersteht, und zwar manchmal für sich allein, gewöhnlich

aber um das ächte Gelb zu beleben.

Das Färben muß mit der Baumwolle in Strähnen vorgenommen werden und nicht in

Stücken wie bei den Guineas. Bei den Madrastüchern wird vor dem Weben schon

gefärbt und nach dem Weben noch einmal und dann ein angesäuertes Bad gegeben,

welches für alle diese Farben paßt, sie erhöht und lebhafter macht.Ein Kaufmann von Pondichery, Hr. Fondclair,

bereitete während meines Aufenthalts in Indien ein Cassa-Extract

für gutfärbiges Gelb, welches unter dem Namen gelber Indigo in den Handel kommen soll; obwohl die damit

angestellten Proben nicht allen Erwartungen entsprachen, verdient dieses

Product doch Beachtung. Mit Mühe gelang es mir, auf Seide, Baumwolle und

Wolle hübsche und dauerhafte Nüancen damit hervorzubringen, die aber

kostspielig waren, weil es nichts als ein mit Thonerde

niedergeschlagener Lack war; es ist aber nicht zu bezweifeln, daß bei

seiner Bereitung mittelst Dampf-Apparaten und der zu Puteaux

gebräuchlichen Verfahrungsweisen, um die Färbestoffe aus den

Farbsubstanzen auszuziehen, auch das Cassa-Elley-Extract

noch recht gute Anwendung finden wird.Das Verfahren beim Madura-Rothfärben will ich in einer spätern

Abhandlung beschreiben. Man bedient sich dieses Roth für Turbans, eines

bedeutenden Handelsartikels im Orient, und in der Regel für sehr feine

Musselins.

Man sammelt eine gehörige Quantität

Cassa-Elley-Blätter; für 5 Kilogr. Baumwolle sind

10–15 Kilogr. trockener Blätter erforderlich; man macht mit siedendem

Wasser ein Decoct von denselben, wie bei uns vom Wau, im Verhältniß von

20–30 Liter eingeengten Bades auf 5 Kilogr. Baumwollsträhne. Dieß alles läßt

man in großen irdenen, auf Oefen gesetzten Gefäßen (jarres) kochen, wie sie Fig. 66 zeigt;

zweistündiges Kochen ist hinreichend, um allen gelben Farbstoff der Cassa

auszuziehen; man läßt das Bad durch ein feines aber starkes Tuch laufen, um alle

Blätter und Aestchen davon abzusondern, und erwärmt es zum Gebrauch. Jeder Weber

färbt das Garn, welches er in dieser Farbe und noch einigen andern braucht,

selbst, das Rothfärben aber mit Chaya-Ver und das Blaufärben mit Indigo

wird in der Regel in den besondern Färbereien verrichtet.

Erstes Verfahren.

1) Auslaugen (débouilli) der Baumwolle. Man

legt die Baumwolle in Wasser, welchem zuweilen etwas KarumbadDas Karum wird aus 8 Körben, jeden zu 36 Pfd, oder 288 Pfd. Ollamunoo

und 1/2 Korb oder 18 Pfd. Muschelkalk bereitet. 12 Krüge (panelles) Wasser gaben nur 10 Krüge

Karum. zugesetzt wird, wovon in der Abhandlung über die Guineas die Rede

war; man taucht die Baumwolle ein, preßt und pritscht sie, bis sie sich

leicht ansaugt und ihre Rauhigkeit verloren hat. Diese Operation geht jeder

Färbung voraus; es wird ihrer daher nicht mehr erwähnt werden; nur manchmal

wird das Bad angesäuert oder wohl auch alkalisirt, je nach der Beize oder Farbe, die es

erhalten soll. Für feine Baumwollen von den besten Sorten, welche schwerer

abzulaugen sind, wird warmes, sogar siedendes Wasser genommen und die

Operation zwei- bis dreimal wiederholt, wobei man sie nach jedem

Laugen einige Tage auf der Wiese läßt.

2) Beize. Ist die Baumwolle einmal recht rein und

halbweiß, so gibt man ihr ein lauwarmes Bad von Alaunauflösung im Verhältniß

von 1/2 Liter auf 1 Kilogr. Baumwolle und 2 1/2 Grammen Alaun. Die

Behandlung, um die Beize zu appliciren, ist verschieden von der unsrigen und

viel länger; man bearbeitet die Strähne darin mit Anwendung von möglichst

wenig Bad, so daß man keine sogenannten Vorschüsse hat; bei jeder Operation muß das für jeden Strähn

bestimmte Bad davon absorbirt werden und bei der Art und Weise des

Ausringens und Behandelns bleibt alles im Strähn zurück. Man läßt die

Strähne lange Zeit, 1–2 Wochen, in ihrer Beize. Man bringt sie dann

in Gefäße (jarres), welche bedeckt und

hermetisch verschlossen werden, um ihr Austrocknen zu verhindern; dazwischen

wird eine gleiche Behandlung im Karum vorgenommen. Dieses Karumbad wird

ebenfalls zu

1/10 angewandt; man zieht die Baumwolle kalt durch und wäscht dann aus.

Nachdem so die Baumwolle mehrere Tage in den Krügen geblieben ist, nimmt man

sie heraus, windet sie mit der Hand aus und pritscht sie, um sie gleich zu

machen; das vom Auswinden zurückbleibende Bad hebt man für eine weitere

Beize auf (Vorschüsse)Es ist zu bemerken, daß das Wort Vorschüsse (avances) in

zweierlei Fällen angewandt wird, 1) für das bleibende Bad selbst

etc. und 2) für das bloß zur Behandlung von 1–2 Pfd.

Baumwolle auf einmal dienende Bad. In beiden Fällen wird das ganze

Bad, welches nach einer Operation mit einer großen Partie Baumwolle

im ersten Fall, oder nach bloßem Passiren eines oder zweier Stränge

(tors), im zweiten Fall

zurückbleibt, in den Werkstätten Vorschüsse (avances)

genannt.; man wäscht und trocknet die Baumwolle, zieht sie durch das Karum

und läßt sie noch einige Tage in den Gefäßen in diesem Bad. Bei diesen zwei

Operationen schwimmt die Baumwolle nicht in ihrer Beize, sondern wird nur in

gehörigem Grade davon befeuchtet. Das Karum, eine Art Alkali oder vielmehr

kohlensauren Alkali's, welches nach der Alaunbeize angewandt wird, bindet

einen großen Theil, wo nicht alle Schwefelsäure des mit der Baumwolle

verbunden gebliebenen Alauns und bildet damit ein auflösliches Salz, welches

durch das Auswaschen entfernt wird; nach gehörigem Waschen und Pritschen

soll mit der Baumwolle nur die reine Thonerde verbunden bleiben, die

höchstens nur eine kleine Menge ihres frühern Auflösungsmittels noch in sich

einschließt.

Ich hielt mich absichtlich bei dieser Beize länger auf, weil sie viele

Anwendung, und immer bei derselben Behandlung, findet und weil dieser,

obgleich gute und vernunftgemäße Gang in unsern Werkstätten wegen seiner

Langwierigkeit nicht befolgt wird.

Die dunklern Farben und Töne anbelangend, wiederholt man das Passiren und

wechselseitige Einlegen in die Alaunbeize, dann in das Karumbad, um in der

Baumwolle eine größere Menge Thonerde gleichförmig anzuhäufen und mit ihr zu

verbinden, damit sie nachher auch eine größere Menge Farbstoff absorbiren

kann. Die zweckmäßigen Quantitäten scheint man hier dem eigenen Ermessen

freistellen zu müssen, denn die Sättigung mit Thonerde kann nach der

verschiedenen Güte der Baumwolle eine verschiedene seyn; daher auch die

Unmöglichkeit, einige schlechte Baumwollsorten in reichen, vollkommen

satten, dunkeln Farben auszufärben. Vor dem Passiren durch das eigentliche

Färbebad muß die Baumwolle immer gut ausgewaschen und gepritscht werden, um

sie von aller nicht innig mit ihr verbundenen Beize zu reinigen, durch

welche sonst ein

Theil oder alle färbende Substanz absorbirt und niederschlagen würde, also

rein verloren ginge. (Uebrigens dürfen einige Zinnbeizen je nach den

Proportionen nicht ausgewaschen werden, und wenn man sie ein wenig im

Färbebad abspült, erhöhen sie im Gegentheil die Intensität und den Glanz der

Farbe.)

3) Färben. Die Capilapodie wird mit ihrem gleichen

Gewicht Appla-Karum behandelt, welches sie auflöst und mittelst der

BylaimbyBylaimby, Averrhoa, nach Linné, Carambolkirsche. Diese

Säure dient zum Aetzen der Flecken, welche während der Behandlung

der Zitze etc. gemacht wurden. abgezogen. Nachdem die Baumwolle gut gewaschen, geprescht, gespült,

abgetropft ist, ringt man aus und schreitet zum Färben. Behufs einer

intensiven Nüance läßt man sie sogar vorher trocknen und passirt sie

mehreremale durch einen lauwarmen möglichst concentrirten Absud von Cassa;

nach jeder Behandlung läßt man trocknen wie beim Guinea-Blau und

zuletzt gibt man ihr, wenn man einen in Orange stechenden Ton haben will,

ein schwach alkalisches, für eine mehr rein gelbe Farbe aber ein saures

Bad.

Für mittlere Nüancen braucht die aus ihrer Beize gewundene Baumwolle nur

etwas lange in dem lauwarmen Absud der Cassa behandelt zu werden, wobei man,

je dunkler die Farbe wird, immer mehr heizt. Man kann damit ohne Gefahr bis

zum Kochen steigen, denn die Farbe der Cassa hat den Uebelstand nicht, beim

Kochen man zu werden, wie die der Quercitronrinde, welche in diesem Fall

eine fahlgelbe Farbe erzeugt, die durch Zusatz von Leim nicht immer

vermieden werden kann; überdieß kann man die Quercitronrinde auch bei einem

siedenden Krappbad nicht anwenden. Die Verfahrungsweisen der Inder sind in

der Regel sehr langwierig, und hier sowohl wie in andern Fällen legen sie

ein großes Gewicht auf die Dauer der Operationen; doch scheinen mir diese in

ihrem System wohl begründet zu seyn, indem die Luft beinahe bei allen

Färbe-Processen mehr oder weniger merklich mitwirkt, und sie unsere

Mittel, deren stets langsame Wirkung zu ersetzen, noch nicht kennen. So

behandeln sie behufs dunkler Nüancen die Baumwolle zuerst mehrere Stunden

lang in einem kalten oder lauwarmen Bad von Cassa-Elley, dann in

einem zweiten Bad derselben unter Erwärmen und zuletzt noch in einem dritten

Bad, welches allmählich bis zum Sieden erhitzt wird; es ist einleuchtend,

daß es ihnen durch diese Handgriffe gelingt, sehr intensive und vollkommen

gesättigte Bäder zu erhalten, in welchen später gar keine Reaction der

sauren oder alkalischen Beize auf den mit der Baumwolle

verbundenen Farbstoff mehr stattfinden kann, und die große Beständigkeit

ihrer Farben ist ihrer außerordentlichen Sorgfalt zuzuschreiben, alle

wesentlichen Bedingungen für ein vollkommenes Product zu erfüllen. Das

Cassabad bleibt nach jeder Passage völlig erschöpft zurück; manchmal setzt

man ihm ein wenig Karum zu. Die Baumwolle wird erst nach dem Erkalten des

Bades herausgenommen; man wäscht sie hierauf aus und schönt sie entweder in

einem sehr schwachen pflanzensauren Bad (gewöhnlich bedient man sich hiezu

des Citronensafts), oder mittelst frischen Wassers, dem man etwas Karum

(etwa 1 Liter Karum von 1° und 100 Liter Wasser auf 5 Kilogr.

Baumwolle) zusetzt, und wäscht sie in diesem schwach alkalischen Wasser

gleichsam nur ein zweites Mal aus; zuweilen, besonders wenn die Baumwolle

für die Kette bestimmt ist, setzt man dem Karum etwas Gengely-Oel

zu.

Zweites Verfahren.

Alles Gesagte muß der Arbeiter wohl inne haben, um es auch in ähnlichen

Fällen in Anwendung zu bringen; wo in der Folge das Alaunen ohne besondere

Bemerkungen vorgeschrieben ist, verstehe ich darunter obige Behandlung. Das

durch etwas Curcuma erhöhte Cassagelb ist das schönste. Man erhält ein

ächtes Gelb, wenn man der reinen und trockenen halbgebleichten Baumwolle ein

schwaches Bad vom Decoct der Myrobolan, Cadoucaie-Sorte gibt; 1 Kilogr. Cadoucaie mit 5 Liter Wasser

genügt für 5 Kilogr. Baumwolle; man infundirt 36–48 Stunden lang

feingepulverte Cadoucaie, Kerne und MarkStatt der Messer von Eisen oder Stahl müßte man zum Zermalmen der Chaya-Ver, Noona-Ver,

Cassa-Elley, Jong-Ctoutong, Mungiez,

Atch-root, Camwood, Myrobolan etc. bei uns

Mühlsteine, Raspeln, oder vielmehr schwere Stampfen mit großen

Köpfen und Tröge von Marmor oder Granit anwenden. mit lauwarmem Wasser und tränkt die Baumwolle ein- oder

zweimal damit, ringt sie jedesmal stark aus, pritscht sie und trocknet sie

scharf; denn wenn man sie nicht ausringt, auflockert und scharf trocknet,

wirkt die Luft derart darauf ein, daß stellenweise kleine braune Flecken

darauf entstehen, von welchem Augenblick an die Färbung als fehlgeschlagen

und verdorben betrachtet werden kann. Wenn nun nach zweckmäßiger Behandlung

die gelbliche Hauptfarbe der Baumwolle recht rein und gleich gegeben ist, so

erhöht und belebt man sie durch Passiren in schwacher und lauwarmer

Alaunlösung (von der Wärme des an der Sonne stehenden Wassers); die erste

Farbe wird durch dieses schwach saure Bad noch gelber; man ringt

die Baumwolle aus, pritscht und trocknet sie, ohne auszuwaschen.

Dieses Gelb hat einen schwachen Ton, hebt aber die intensiven blauen, rothen

und dunkelgrünen Farben, welche in den Dessins der Madrastücher mit

Geschmack angebracht sind, und setzt sie in Harmonie; dieses Fahlgelb ist

sehr fix. Das durch dieses Verfahren erhaltene mittlere Gelb gleicht sehr

dem auf Baumwolle durch 1) einen Sumach-Grund, 2) Trocknen und 3)

Passiren durch Alaunlösung erzeugten; letzteres Gelb ist aber nicht so

beständig.

Drittes Verfahren.

Mit der Capilapodie wird auch ein Orangegelb für einige Artikel erzeugt; da

aber diese Substanz vorzüglich zum ächten Auroraroth und Capucinerbraun auf

Seide dientAuch die Chepuda (Artocarpus integrifolia) liefert ein ächtes Gelb, welches

manchmal bei diesem Verfahren benutzt wird., so behalte ich mir die betreffende Behandlung für meine Abhandlung

über die indische Seidenfärberei vor. Die Capilapodie gibt ein sehr

dauerhaftes Goldgelb.Die Capilapodie verliert beim Sieben ungefähr ein Viertel ihres

ursprünglichen Gewichts durch die Samenkörner und Blatttrümmer,

welche dieses braune Pulver enthält und die nicht nur unnütz,

sondern beim Färben sogar schädlich sind, weßhalb sie sorgfältig

davon getrennt werden. Für 1 Pagode, = 8 Fr. 40 Cent., erhält man in

Madras 5–6 Pfd. davon; zum Färben von 370 Grammen Seide in 24

kleinen Strähnchen in ächter schöner Aurora-Nüance braucht

man 500 Gramme Capilapodie. Den europäischen Landwirthen und Kaufleuten ist die reichliche

Herbeischaffung dieses schätzbaren Färbematerials nicht genug

anzuempfehlen.

Wie gesagt, werden diese verschiedenen, den Strähnen ertheilten gelben Farben

noch durch ein zweites Ausfärben der Stücke in einem Curcumabad erhöht und

gleichsam geschönt. Einige Schettys geben einen Grund mit 2 Theilen Sidaimom

und 3 Theilen Curcuma auf 5 Theile Baumwolle. Die AïvahnéDie frischen gestoßenen Aïvahné-Blätter färben

Haut und Nägel roth. dient bei diesem Verfahren mit der vorausgehenden Beize und

Avivirung als Probe; der von Pegu bezogene Sidaimom ist sehr geschätzt.

Zu manchen Tönen gibt man das Nankinggelb in einem schwachen Catechubad. Das

Gelb von Cassa-Elley dient in der Madrasrothfärberei als Grund. Seine

Haltbarkeit gestattet, es mit dem Roth der Chaya-ver zu verbinden.

Auch dient es zum ächten Grün. Dieses Farbmaterial verdient weit mehr im

Großen angebaut zu werden, als die nur unächtes Gelb liefernde Curcuma.

Die Kosten des Materials und der übrigen Ausgaben zum Gelbfärben berechnen

sich zusammen für das Kilogramm Baumwolle auf 1 Fr. 10 Cent.

Grün.Sechste Abtheilung.

Nach dem in den beiden vorhergehenden Abtheilungen Gesagten lassen sich alle zum

Grünfärben erforderlichen Operationen voraussehen, weil diese Farbe bis jetzt in

Indien nicht anders erzeugt werden kann, als durch die Verbindung von Blau und

Gelb, und nicht direct durch eine einzige Farbsubstanz, wie dieß in Frankreich

jetzt mehrere Mineralsubstanzen möglich machen.Das Grün, welches aus arsenigsaurem Kupfer besteht, wird durch ein

Alkali, gewöhnlich Kalk belebt; das Blau von schwefelsaurem, salzsaurem,

salpetersaurem und essigsaurem Kupfer wird durch Ammoniak entwickelt,

dunkler und lebhafter.

§. 1. Absieden (decreusage).

Die Strähne werden wie gewöhnlich abgesotten, wenn man satt dunkelgrün färben

will; die für Helles und lebhaftes Grün bestimmten werden gebleicht. In der

Regel bedient man sich bei den Madrastüchern weit mehr eines sehr dunkeln

als eines hellen Grüns.

§. 2. Erstes

Blaufärben.

Man färbt hierauf blau, welches bei den Tüchern in der Regel nicht über ein

dunkles Himmelblau hinausgeht; die Nüance darf nur um sehr weniges auf

einmal in sehr schwachen Küpen nach und nach gesteigert werden, mit

jedesmaligem Trocknen dazwischen, wie bei den Guinea-Tüchern. Wenn

gleich die erforderliche Nüance durch ein einziges Passiren in einer

mittleren Küpe erreicht werden könnte, darf dieß doch nicht geschehen, weil

sonst das erzeugte Blau im darauffolgenden gelben Bade Flecken bekommen

könnte, während in 4–6 schwachen Küpen gefärbt und nach jeder

getrocknet, der Faden von der blauen Farbe weit besser durchdrungen ist, und

die Farbe gleich, intensiv, satt, vollendet und frisch ist und im gelben Bad

keine Flecken bekömmt.

§. 3. Reinigung.

Die Baumwolle muß man jedesmal, so wie auch das letztemal, trocknen, dann

wird sie ausgewaschen, in Wasser gelegt und stark gepritscht; aus diesem Grunde muß

auch der Ton anfangs etwas stärker gehalten werden, als nöthig ist, weil

dieses Auswaschen etc. ihn nachher auf die bestimmte, genau erforderliche

Nüance bringen muß. Es sollen, wenn alles richtig vor sich ging, keine

Weißen oder hellblauen Punkte oder Streifchen bemerkbar seyn.

§. 4. Zweites Färben oder

Grund.

Ist die Baumwolle an der Luft wohl getrocknet und von Hand geschüttelt und

ausgeschlagen worden, um sie zu öffnen und alle Fäden zu trennen, dann

erhält sie den Grund mit Myrobolan, Cadoucaie-Poo, Myrobolanblüthen,

wovon man am liebsten mehrere Tage lang einen Aufguß oder einen Absud in

zwei Stunden macht, um das Bad zu erhalten. Man nimmt hiezu 5 Liter auf 5

Kilogr. Baumwolle und etwa 750 Gramme Cadoucaie-PooDie Körner des Cadoucaie-Poo dienen zum Röthen der Zähne., mehr oder weniger, je nach der Intensität des Grüns, das man

erhalten will. Man arbeitet die Baumwolle anfangs tüchtig durch, man

passirt, windet, öffnet sie und drückt sie wieder nieder, kurz, es wird die

ganze erste Behandlung wiederholt. Es ist zu bemerken, daß die

Beschaffenheit der von Hand gesponnenen Strähne die Anwendung der Ringpfähle

nicht gestattet, welche sonst so gute Dienste leisten; der Schetty ersetzt

dieselben, freilich unvollkommen, durch seine Geduld und verrichtet mit

jedem einzelnen Bund alle diese Arbeiten. Man läßt diesen Grund vom

Myrobolan-Blüthenbad mit der beim Gelb anempfohlenen Sorgfalt

trocknen, wobei man während des Trocknens, welches übrigens sehr schnell vor

sich geht, beständig an der Trockenstange schüttelt. Die Baumwolle aus

diesem Bad trocknet viel schneller als nach dem Blaufärben, wo sie in Folge

der Bestandtheile der Indigküpe fetter und schleimiger ist.

§. 5. Beize.

Man beizt nun die Baumwolle wie für Gelb, gibt eine oder zwei schwache

Alaunbäder und nimmt nach jedem eine Reinigung in einer sehr schwachen Lauge

von Olla-Munnoo oder Karum vor; man trocknet, wäscht, pritscht und

die Baumwolle ist dann fertig, um in das Cassa-Elley-BadSonnerat spricht von einem grünen Indigo,

Dinaxang, dessen man sich in den

indischen Färbereien bediene. Trotz meiner weit und breit

angestellten Nachforschungen gelang es mir nicht, irgend einen

befriedigenden Aufschluß über diesen Artikel zu erhalten; ich glaube

daher, daß ein grüner Indigo entweder nicht existirt, oder daß die

Angaben über ihn falsch waren. überzugehen; so angefärbt ist sie schon grün, aber noch nicht

intensiv.

§. 6. Ausfärben.

Es ist überflüssig, dieses Ausfärben hier wieder zu beschreiben, weil es

gerade so vorgenommen wird, wie das Gelbfärben; oft bringt man gelb und grün

zu färbendes Garn mit einander in dasselbe Bad, wobei jedoch immer

vorausgesetzt werden muß, daß das Blau ganz rein abgeschwemmt ist etc.,

damit es die für reines, lebhaftes Gelb bestimmte Baumwolle nicht

beschmutzen kann. Die Mengenverhältnisse des Bades sind dieselben. Es wird

auch etwas Curcuma zugesetzt, wie dieß auch beim

Chaya-ver-Roth geschieht, um den Tüchern den letzten Glanz zu

geben; dieses Bad wird ihnen aber erst dann gegeben, wenn sie außerdem

fertig sind, gleichsam als letzter Appret. Er ertheilt den Tüchern den

eigenthümlichen Geruch der Curcuma, welcher auch ein Schutzmittel gegen die

Insecten ist.

Es werden mehrere, immer concentrirtere Cassa-Bäder gegeben, und

dieses Verfahren, nach jedem Färben wieder zu trocknen, wie beim Blau, trägt

außerordentlich viel zur innigen Verbindung, Intensität und Beständigkeit

der Farben bei, abgesehen von der fixen Natur der Farbstoffe, welche die

Indier anwenden, und der Beizen, die sie sättigen und immer mit Sorgfalt entsäuern oder desalkalisiren, je nach den Eigenschaften des angewandten

Färbestoffs.

Es ist ein von den Schettys und Moutchys wohl gekannter und befolgter

Grundsatz in der Färberei und Kattundruckerei, die Farbbäder in der Regel zu

neutralisiren und die Basis des zur Beize dienenden Salzes wohl

abzuscheiden, um die Verbindung mit der Faser zu begünstigen. Das

gypshaltige Wasser, welchem sie für einige Chaya-ver-Nüancen

den Vorzug geben, ist wirklich von Nutzen, insofern es den etwas sauren

Charakter dieser Wurzel zu neutralisiren beiträgt (!).

Auch der Farbstoff der Cassa ist saurer Natur, wie derjenige der

Chaya-ver; überhaupt kann, wie ich glaube, dieser saure Charakter

chemisch allen primitiven rothen, gelben und blauen Farben zugeschrieben

werden, so wie ein alkalischer den violetten, purpurrothen, karmoisinrothen,

orangerothen und grünen Farben etc.; wenigstens scheint diese Ansicht einige

Begründung darin zu haben, daß das lebhafte Roth der Chaya-ver, wie

das des Krapps; das Gelb der Cassa, wie das der Quercitronrinde; das

Scharlachroth der Cochenille, wie das des Sidaimom; das Blau des Indigs, wie das des blausauren EisensZwar sind 1) das Violettblau der Lackmustinctur und 2) der Veilchen

alkalischer Natur; man bedenke aber, daß sie keine einfachen Farben

sind und daß im allgemeinen die violetten Farben durch die Alkalien

belebt werden und die Säuren das Gegentheil bewirken. sich in

ihrer ganzen Vollkommenheit nur durch den bloßen Einfluß einer Säure

entwickeln können, wohingegen die binären Farben, das Violett von denselben

Substanzen, dem Chaya-ver und dem Krapp, das Purpurroth, das

Karmoisinroth der Cochenille und des Lack-Dve, das Orange des

doppeltchromsauren Bleies und das Grün des arsenigsauren Kupfers, ihre volle

Intensität nur durch Einwirkung von Alkalien und Seife erlangen können.Von ähnlichen unstichhaltigen theoretischen Betrachtungen des

Verfassers haben wir mehrere gestrichen. A. d. R. Der Praktiker muß daher die eigenthümliche Beschaffenheit jedes

Farbstoffs berücksichtigen; so führt ein Alkali die durch die Säure eines

Zinnsalzes modificirte lebhaft rothe Farbe ins Purpurrothe über; das saure

Gelb der Quercitronrinde bräunt es bis zum Oliven; es zerstört das saure

Blau vom blausauren Eisen oder macht es wenigstens violett. Eine Säure

verändert den Purpurton der Cochenille und das prächtige Lilas des

Chaya-ver; sie verändert dieselben, ohne sie jedoch zu zerstören;

denn ein Alkali stellt sogleich die ursprüngliche Farbe wieder her.

Man beachte, daß der Farbstoff, z.B. des Chaya-ver, saurer Natur ist

und sie daher einer alkalischen Beize bedarf; daß hingegen derjenige der

Cochenille alkalischer Natur ist, und daher ihre Beize sauer seyn muß; daß

die Neutralität, welche aus der entgegengesetzten Natur des Farbstoffs und

der Beizen hervorgeht, in der Regel unerläßlich ist, damit die

Verwandtschaften des Zeugs, der Basis von der Beize und des Farbstoffs sich

bethätigen können.

Das Grünfärben der Baumwolle berechnet sich mit dem Arbeitslohn auf 1 Fr. 40

Cent. per Kilogr. Baumwolle.

Rosa.Siebente Abtheilung.

Zum Rosenroth-Färben nimmt man die Baumwolle nach dem ersten

EntfettenDas Illipe-, Sesam- und Gengely-Oel werden ebenfalls

zu verschiedenen Beizen etc. angewandt.; man gibt ihr eine Alaunbeize in zwei Operationen, dann ein

verhältnißmäßig schwaches Karumbad und wascht sie gut aus. Zum Ausfärben braucht

man aber statt 3 1/2 Theilen nur 1 1/2 Theile gute Chaya-ver zu nehmenDas Mahlen und Pulvern der Chaya-ver ist sehr schwer ohne Verlust

zu bewerkstelligen. Ihr Staub ist außerordentlich leicht und würde sich

ohne Vorsichtsmaßregeln fast unsichtbar in die Luft verlieren. Ich ließ

im J. 1835 6200 Kilogr. dieser Wurzel in der gut eingerichteten Anstalt

des Hrn. M. Fessard bei Rouen präpariren; das

ganze Gestell der Tröge, in welchen die xförmigen blanken und geölten Messer arbeiteten, wurde mit

Wachsleinwand eingehüllt; alle Fugen des Holzes in der Decke und am

Boden wurden kalfatert. Die Arbeit wurde des Nachts verrichtet und die

Werkstätte dabei wohl verschlossen; von Zeit zu Zeit wurde mit Wasser

ein wenig besprengt und zuletzt etwas Oel in die Tröge gebracht, wie es

auch die Schettys machen. Der Abgang betrug dann nicht mehr als

gewöhnlich. Beim Sieben mußte zuweilen etwas Wasser zugesetzt werden.

Hierauf ließ man das Pulver vor dem Abliefern an die Färber etc. in

einem Trockenapparat vollkommen austrocknen; man theilte es in Säcke von

50 Kilogr. Die Kosten dieser Arbeit betrugen 7 Fr. für 100 Kilogr. 196

Kilogr. Chaya-ver erlitten 21 Kilogr. Abgang.Das Pulver der Chaya-ver muß immer scharf ausgetrocknet erhalten

werden, weil es sonst in Gährung übergeht, sich erhitzt und seine

Eigenschaften verändert. und der Gleichheit wegen färbt man in zwei Operationen aus, zuerst kalt,

dann kochend, ohne weder Cassa noch Noona-ver zuzusetzen; Beize und

Färbebad erhält man gehörig alkalisch. Das Rosa ist anfänglich nicht sehr

lebhaft, aber gehörig avivirt und auf recht weißer vorbereiteter Baumwolle

erzeugt, sticht es mit Dunkelroth sehr gut ab, hebt dasselbe und setzt es in

Harmonie. (Für die geringern Sorten der Sacktücher bedient man sich des falschen

Rosa's von Saffran, mit dem Appla-Karum genannten Alkali und Citronensaft

behandelt.) Die Ceylan'sche Chaya-ver wird für das Rosa sehr

geschätzt.

Das Kilogramm Baumwolle rosa zu färben kömmt mit den Arbeitskosten auf 2 Fr. 57

Cent. zu stehen.

Rostgelb.Achte Abtheilung.

Der Vollständigkeit wegen ist hier unter den Farben der schönen Madrastücher auch

das Rostgelb zu erwähnen, welches übrigens keine Schwierigkeiten darbietet.

Der indische Schetty bereitet eine Art essigsauren Eisens, welches er Kalicum nennt, indem er ein unreines Eisenerz, Chiton genannt, in einer Art Essig aus dem

Cocusfruchtsaft, Calou genannt, auflöst; man passirt

die Baumwolle durch anfangs schwache und dann immer stärkere Bäder bis zur

gewünschten Nüance und gibt dazwischen ein schwaches Karum-Bad von

Olla-Munoo.

Es gibt eine Sorte Baumwolle und Baumwollenzeug von natürlicher Nankingfarbe,

welche Ysery vom Norden genannt wird.

Um 1) die Farben recht gleich zu erhalten, 2) eine recht dunkle Nüance zu

erzielen, und 3) ihr ihre volle Beständigkeit zu geben, müssen die schwachen

Karumbäder und Eisenbäder auf angegebene Weise mit einander abwechseln. Nach

jeder Entgrünung wascht und trocknet man die Baumwolle und gibt ihr 2–6

Passagen für helle und mittlere, und 10–12 für dunkle Nüancen. Auch wird

mittelst dieses Verfahrens gelegenheitlich der Baumwolle von natürlicher

Nankingfarbe eine dunklere Farbe ertheilt und diese doppelte Färbung, eine

natürliche und eine künstliche, ist so zu sagen unzerstörbar.

Zusammensetzung des Kalicums für Schwarz.

Man bringt in einen Krug (panelle) 20 Maaß Calouhefe

(lie de calou), 22 Chiton-Calou

(Eisenerz) und 11 Eisen. Die beiden letztern Ingredienzien werden als nichts

kostend betrachtet, so lange thun sie Dienste; es löst sich nur sehr wenig davon

auf, und sie machen das Calou schwarz wie Tinte. Den Krug setzt man eine Woche

lang alle Tage der Sonne aus und bedient sich dann der Komposition.

Man erhält mit Kalicum und Myrobolan (welches die besten schwarzen Galläpfel

übertrifft) Schwarz und die Nüancen von Grau. Diese Nüancen passirt man durch

ein Chaya-ver-Bad behufs ihrer Vollendung, damit sie Körper

bekommen und haltbar werden; man bedient sich derselben auch zu andern Artikeln,

aber nicht bei den Madrastüchern.

Das Färben in Rostgelb, Fahlgelb und ihren Nüancen kommt für 50 Kilogr. Baumwolle

auf 12 Fr. 15 Cent., das Kilogramm also kömmt auf 24,3 Centimes zu stehen.

Drittes Capitel. Das Weben.Es werden zu Madras auch schöne abgenähte

Bettdecken, Palampours genannt, verfertigt; sie

bilden einen Luxusartikel, und bestehen aus einem besondern, mit einer

schönen Einfassung versehenen Dessin, beinahe wie die Cachemires. Von den

dazu dienenden Farben werde ich in meiner Abhandlung über die indische

Zitzfabrication sprechen.

Neunte Abtheilung.Das Abhaspeln des Fadens für die Kette.

Das Abhaspeln ist nicht immer nothwendig, weil man Strähne hat, die gerade die

Länge der Kette für acht Tücher haben; die andern haspelt man auf Garnwinden von

der Form eines Zuckerhutes (Fig. 58) ab, welche

0,50 Meter lang sind, 0,15 bis 0,20 Meter im Durchmesser, und einen ungefähr 1 Meter

langen Stiel haben, der ihre Achse bildet und auch durch zwei kleine Kreuze

geht, um die Spitze des Kegels zu erreichen, womit er in Verbindung steht. Die

Garnwinderinnen drehen sie mit solcher Leichtigkeit in ihren Händen um, daß man

glauben möchte sie berühren sie kaum, indem sie dabei in jeder Tour zweimal die

Länge des Strähns durchlaufend, gehen und evolutioniren, so daß sie im Ganzen 2

× 400 = 800mal die Länge von 4,50 Meter = 3600 Meter durchlaufen, um

einen einzigen Strähn abzuwinden. Dieses Verfahren muß Jeden befremden, welcher

unsere mechanischen Vorkehrungen sieht, womit diese Arbeit mit einigen hundert

Fäden auf einmal, in einigen Minuten auf demselben Haspel durch ein kleines

Mädchen regelmäßiger und bequemer verrichtet wird.

Zehnte Abtheilung.Abwinden des Garns zum Verspinnen.

Hiezu bedient man sich kleiner Röhren von Schilf oder von feiner Pappe, und ein

Rädchen wie in unsern Fabriken genügt, um den zum Einschlag bestimmten Faden auf

Spulen zu wickeln. Es wird nicht mehr auf einmal abgewunden als der Weber

bestellt und der Faden wird befeuchtet, um ihn so von der Garnwinde abzuwickeln,

auf welche er vorher abgewunden worden seyn muß, denn die langen Strähne mit

Kreuzverschlingungen können nicht direct auf kleine Röhrchen für den Einschlag

gewickelt werden. Er muß daher zweimal abgewunden werden, was beim Kettenfaden

nicht der Fall ist.

Der Faden muß, wenn er einige Zeit lang nicht verwoben wird, vor dem Verweben

noch einmal auf dem Röhrchen benetzt werden, unter gleichzeitiger Befeuchtung

von ein paar Metern der Kette. Er erhält dadurch Kraft und eine gewisse

Spannung, so daß dichter und fester gewoben werden kann.

Eilfte Abtheilung.Zetteln der Kette.Man hat berechnet, daß beim Zetteln eines

einzigen Stückes Madrastücher von 40 Conjons nach dem indischen

Verfahren die Zettlerin 48 Kilometer durchläuft, nämlich 40 × 120

= 4800 Kettenfäden. 4800 × 16 Schritte, die gewöhnliche Länge

eines Stückes Sacktücher dieser Sorte, = 76,800 Schritte = 48,000 Meter,

da 16 Schritte = 10 Meter. 4 Kilometer per

Meile, macht dieß 12 Meilen.

In Fig. 60

ist die Vorrichtung für die Arbeit des Webers abgebildet; man steckt in die Erde

eine Reihe von Pfählen, 0,40 Meter von einander entfernt, auf eine Länge von 8–9

Metern für 8 Schnupftücher, die ein Stück Madraszeug ausmachen.Statt der zwei großen eisernen Pflöcke 5, 5, Fig. 62 und

63, bedient man sich hiezu gewöhnlich zweier

Palmenstöcke. Eigenthümlich ist, daß der Weber sein Dessin und sein

Farben-Assortiment nicht zusammensetzt oder in Muster aussetzt, wie dieß

bei uns sogleich an der Zettelmühle geschieht etc.; jede Farbe wird besonders

gezettelt, A, B, C, D, E, F,

Fig. 57,

und das Zusammensetzen des Dessins geschieht erst beim Befestigen der Fäden an

dem Geschirr und beim Einlegen in den Kamm. Man vereinigt alle dunkeln Farben,

um sie zu schlichten; die hellen Farben aber und einige Farben für kostspielige

Artikel, welche die gewöhnliche saure Beschaffenheit der Schlichte mehr oder

weniger verändern kann, werden getrennt und mit besonderer Sorgfalt

geschlichtet; solche sind einige helle Nüancen von Himmelblau, Rosa, Hortensia,

Lilas, Zeisiggelb, Pistaciengrün und einige gelbliche helle gemischte

Farben.

Zwölfte Abtheilung.Schlichten.

Das gezettelte Garn spannt man horizontal über zwei xförmige Gestelle oder Böcke aus Weiden (Fig. 62) von ungefähr

1 Meter Breite, mit den Pfählen oder vielmehr Stöcken, welche zum Zetteln

dienten, die man verdoppelt und eingeflochten läßt. Dieses Garn, oder vielmehr

diese Kette wird mittelst eines zu einer Schleife geknüpften Stricks an jedem

Ende gespannt, und dieser Strick an die eisernen Pfähle mit großen Köpfen (Fig. 61,

61)

befestigt, welche Pfähle so tief in die Erde gesteckt werden, daß sie

unbeweglich sind, widrigenfalls die Fäden oft brechen würden. Alles dieß

geschieht im Freien, aber unter dicht belaubten Bäumen. In Weber-Aldeen

oder -Dörfern gibt es immer hiezu bestimmte Baumgänge (buttea frondosa, porasum) vor den Argamassen.

Zubereitung der Schlichte.

Die Schlichte wird aus grünem Reis, Patchey-Arecky, bereitet; man

seht diese Körner mit so viel Wasser auf das Feuer, daß sie sich zu einem

Brei kochen, seiht durch ein Tuch, preßt mit den Händen stark aus, unter

Aufschütten von kaltem Wasser, damit er beim Durchlaufen nicht zu dünn wird;

man nimmt dazu 750 Gramme Reis und 10 Kilogr. Wasser. Dieses Wasser von

grünem Reis, oder diese Schlichte soll die Consistenz von Kuhmilch haben

und man bedient sich derselben erst am andern Tag, nachdem sie gut gegohren

hat und etwas sauer geworden ist. Sie ist in solchem Grade sauer, daß sie

das Waugelb und -Grün entfärbt. Als man nämlich mit Wau gefärbtes

blaues und gelbes Garn damit schlichtete, wurde das Grün blau und das Gelb

weiß; die Waufarbe war verschwunden wie durch eine Aetzbeize; als das Garn

aber durch ein schwaches Karumbad gezogen wurde, kamen das Grün und das Gelb

zur großen Verwunderung der Schettys intensiver und lebhafter wieder zum

Vorschein. Das Cassa-Gelb zeigte dieses Verhalten nicht.

Verfahren die Schlichte auf die Kettenfäden

aufzutragen.

Wenn das Garn, wie am Anfange dieser Abtheilung angegeben wurde, an seine

Stelle gebracht und ausgespannt ist, so nehmen die Weber einen Sack aus

grober, dünner Leinwand, welchen sie mit Schlichte anfüllen, und tragen ihn,

zu zwei Mann, schnell von einem Ende der Kette zum andern, damit die

Schlichte möglichst gleichförmig durch die Leinwand auf alle Fäden

herabfließt, bis letztere vollkommen damit getränkt sind. Dieser Sack muß

etwas länger seyn als die Kette breit ist. Da man, um die Kette auf diese

Weise zu tränken, viel mehr Schlichte braucht, als zum Schlichten derselben

im gehörigen Grabe behufs des Verwebens eigentlich nothwendig ist, so

beseitigen die Schettys das Ueberflüssige dadurch wieder, daß sie die Kette

in kleinen Portionen von einem Ende bis zum andern unter gehörigem Drücken

durch die Hände ziehen; hierauf bedienen sie sich einer BürsteLawpon-ver ist in Malabar der Name

der Pflanze, deren Wurzel zur Verfertigung dieser Bürsten dient.

Eine solche Bürste blieb 25 Jahre lang brauchbar., welche so lang als die Kette des Gewebes breit ist, nämlich über 1

Meter lang und 10–12 Centimeter dick (Fig. 67), und

bürsten von einem Ende zum andern, immer in derselben Richtung und mehrere

Stunden unausgesetzt fort, bis zuletzt alle Fäden recht glasirt, wohl von

einander getrennt, gut geschlichtet und recht trocken sind. Zur Beförderung

dieses Zweckes bewegen sie die Stöcke sorgfältig und verändern deren Plätze,

damit die Fäden beim Trocknen nicht zusammenpappen; hierauf tragen sie eine

dünne Schicht Cocusnußöl mittelst der Glättbürste auf, um die Fäden

möglichst frisch und geschmeidig zu erhalten. Diese Operation wiederholen

sich zweimal; wenn das Austrocknen zu schnell vor sich geht, so schlichten

sie, statt die ganze Länge des zu Schürzen (pagnes) etc. bestimmten stimmten Stücks, nur die Hälfte, das Drittel, oder

gar nur das Viertel auf einmal. Ist das alles vorüber, so sammeln sie jede

Farbe besonders in kleinen Bündeln oder Packeten, um dann alle Fäden, einen

an den andern, an ihr Geschirr (lame) zu

bringen, und dann erst setzen sie das Muster, welches sie machen, oder

vielmehr copiren wollen; denn sie haben dann ihr Modell oder Muster für die

Sacktücher, welches auf Pappen in einer Art Album genau gezeichnet und

colorirt ist. Auf Bourbon und Isle de France, wo die Konsumtion solcher

Sacktücher ungeheuer ist, hat man sie größtentheils mit gleichen, ungefähr 2

Centimeter breiten verschobenen Vierecken von grüner oder rosa Farbe auf

blauem, gelbem oder grünem Grund. Die Ecken der Tücher sind große

verschobene Vierecke, in deren Mitte sich ein kleines, 7–8 Centimeter

großes, von einer dieser drei Farben befindet.

Dreizehnte Abtheilung.Weben.

Der Madras'sche Strähn (conjon) hat 120 Fäden auf

90–92 Centimeter im Riet, was sie der Nummer 36 nach Rouener Nummerirung

gleichstellt. Die Nummer des von Hand gesponnenen Fadens kann indessen nicht so

genau angegeben werden, wie die des mechanisch gesponnenen; sie läßt sich wegen

seiner Unregelmäßigkeit nur approximativ angeben; bei außerordentlich feinen

Fäden jedoch ist, wie schon gesagt, diese Verschiedenheit nicht mehr merklich.

Die Fäden des Einschlags sind immer von derselben Qualität und Nummer wie die

Kettenfäden, mit Ausnahme des ersten und letzten Sacktuchs von jedem Stücke, wo

der Einschlag, um den Käufer zu täuschen, viel feiner genommen wird. Ich habe

viele dieser Fäden nummerirt und fand in einem und demselben Strähn die Nummern

40,000 und 50,000 Meter.

Die Nietkämme sind sehr ungleich abgetheilt, daher in jenen Vierecken der

Sacktücher, deren Kette andere Farben hat als der Einschlag, Streifen,

Schattirungen oder mehr oder weniger dunkle Nüancen wahrzunehmen sind.Der Arbeitslohn des Webers für 5 Stück Pondichery-Tücher ist 12

Rupien oder 18 Fr. 80 Cent, für 40 Sacktücher, wozu 2 Stück von 22

Conjons, 2 Stück von 24 Conjons und 1 Stück von 30 Conjons erforderlich

sind.

Der Webestuhl ist lediglich der alte mit einem einzigen Schiffchen, wie er in

Europa vor 100 Jahren angewandt wurde, jedoch mit einem Unterschied in der Art

ihn aufzustellen, welcher durch die außerordentliche Trockenheit des Klima's

bedingt wird. Der Weber sitzt auf dem Boden; seine Beine und die Fußtritte oder

Pedale befinden sich in einem Loch von gehöriger Größe und die Kette des Stücks

ist immer horizontal gespannt, und zwar sehr nahe über dem Boden, so daß wenn

der Boden etwas feucht erhalten wird, dieß ausreicht, um den Kettenfaden

geschmeidig genug zu machen, um mit Leichtigkeit dicht zu weben.

Man kann daher wohl behaupten daß, um die Madrastücher in Bezug auf ihr Gespinnst

und Gewebe vollkommen nachzuahmen, die Fabriken wohl daran thäten, etwas weniger

gut zu arbeiten; dagegen ist deren Nachahmung hinsichtlich der Farben eine sehr

schwierige Sache.

Der Einschuß wird auf den schon erwähnten Garnwinden abgehaspelt; man legt ihn in

WasserMan bedient sich hiezu auch einer kleinen Pumpe oder vielmehr Spritze,

wobei das Tränken durch Ansaugen geschieht., damit der Faden sich ganz ansaugt und verwebt ihn so benetzt. Die Folge

davon ist, daß der Flaum des so benetzten Garns beim Hindurchgehen durch die

zusammengedrückten Finger der Eintragerin sich niederlegt und in das starke und

dichte Gewebe eingeschlossen wird, daß also diese Sacktücher nicht haarig werden

und daher nicht gesengt zu werden brauchen.Um die Madrastücher vollkommen nachzuahmen, wenn dieß mit dem Garn und

den Farben schon gelungen ist, wäre es vielleicht gut, die ihnen eigenen

Fehler ebenfalls beizubehalten; so kommen bei ihnen hie und da große

Fäden, Därme (boyaux) vor und kurze Unterbrechungen des Gewebes, Plättchen (planchettes) genannt; längs der Sahlleiste hin bleiben auch

kleine Löcher zurück, die nur dadurch beibehalten werden könnten, daß

man an jedem Ende des Spannstocks zwei große 2 Centimeter von einander

entfernte Spitzen oder Zähne anbrächte. Ferner hat der Weber auf seinem Stuhl einen kleinen Pinsel von Palmholz,

womit er ungefähr 3–4 Centimeter Kette auf einmal benetzt, um stets

feucht zu weben, durch welche doppelte Benetzung auch der Flaum der Kette ganz

in das Gewebe eingeschlossen wird und ihm später, nachdem der Appret gegeben

ist, eine Gleichheit und einen Seidenglanz verleiht, woran es ein geübtes Auge

von den bei uns nachgemachten Madrastüchern unterscheidet.Gehalt der Madrastücher an Strähnen.Im Durchschnitt sind die Madrastücher 34 Zoll breit.Multiplicirt man daher die Anzahl der mit dem 1/4 Zoll breiten

Fadenzähler (Vergrößerungsglas) gezählten Fäden mit dem Vierfachen von

34 oder 136, so hat man die Anzahl der Fäden, wonach man dann die Anzahl

oder den Gehalt an Strähnen berechnen kann; z.B.15 × 136 = 2040/120 = 17 Strähne.25 × 136 = 3400/120 = 18 1/3 „15FädengebendemnachdieZahl2040oder17Strähne16 „ „ „ „ „2176 „18 „17 „ „ „ „ „2312 „19 1/4 „

Einige oben schon genannte sehr delicate Farben erfordern hinsichtlich des

Einschlags bei dieser Operation mehr Vorsicht; man benetzt sie nur sehr schwach

auf einmal vor dem Einschlagen, weil sie sich sonst verändern könnten; auch muß

das Einschlagen sogleich geschehen, wegen der Trockenheit der Luft in diesem

Lande, wo der Webestuhl in der Regel vor dem Hause oder unter Gängen angebracht

ist.Des Schinirens, welches bei einigen Sacktüchern stattfindet, muß hier

erwähnt werden; das Verfahren ist je nach den Artikeln, Garn oder

Geweben, verschieden; ersteres wird, wo man das Weiß erhalten will,

stark geknüpft; man bediente sich desselben Verfahrens lange in

Frankreich; allein durch die Maschinen wird das Schiniren nun viel

leichter, regelmäßiger und schneller bewerkstelligt. Die

Geschicklichkeit der indischen Arbeiterinnen zeigt sich auch darin; auf

gewissen Turbans z.B. werden Tupfen, Sterne, Kreise etc. angebracht;

durch kleine Falten und Knöpfe gelingt dieß den Arbeiterinnen mit

bewunderungswürdiger Gleichheit; doch können sie, was unsere Formen und

Walzen dem Kattundrucker leisten, unmöglich erreichen.

Die Weber der Madrastücher gebrauchen, um die Käufer zu täuschen, einen

Handgriff, oder vielmehr eine List; sie weben nämlich das erste oder das letzte

Tuch eines Stückes viel dichter und stärker als die andern und bedienen sich

dazu eines feinern und auch schöner gefärbten Einschlags; das Roth z.B.

anbelangend, nehmen sie kein zu Madras selbst gefärbtes, sondern beziehen hiezu

ein viel besseres von der Aldee Valley-Paleom.Dieses Roth von Vatley-Paleom, von dem Färber Vangayon-Noul, wird zu 1 Pagode die 60

Strähne verkauft und ist das schönste, welches in Madras verwebt wird,

und zwar, wie gesagt, nur zum Einschlag für das letzte Sacktuch; auch

Trichinapally, sechs Tagereisen von Madura, ist wegen seiner schönen

Farben berühmt. Die sieben andern Sacktücher werden aus einem an Feinheit und Farbe

geringeren Garn gewoben. In der Abhandlung über das Maduraroth werde ich die

Verfahrungsarten um in einer Farbe, aber von verschiedener Haltbarkeit zu

färben, beschreiben.Das Maduraroth wird höher geschätzt als das Madrasroth. Es ist

einleuchtend, daß die Farben für Turbans sehr dauerhaft seyn müssen,

weil sie weit mehr als die Sacktücher der Einwirkung der Sonne

ausgesetzt sind. Das Maduraroth wird ebenfalls mit Chaya-ver,

aber mittelst eines etwas verschiedenen Verfahrens gefärbt und hat einen

feurigern Ton. Ich habe bei den Guinea-Zeugen auf dieselbe Art von Betrug

aufmerksam gemacht.

Gezeichnet werden die Stücke mit einer Kalekai

Das Kalekai ist concentrirtes und sauer

gewordenes Reiswasser mit etwas Areca-(Catechu-)Saft,

welchen man über Eisenfeilspänen stehen ließ; man bezeichnet damit die

Ecken der weißen Stücke, und diese Zeichen durch Kalkwasser gezogen,

werden schwarz und unauslöschlich.Kalekai nennt man den aus dem

Cuttay-Bibo gewonnenen Saft, dessen man sich zum Zeichnen der

Wäsche bedient, und der ein ordinäres Puce (Flohbraun) gibt, welches

nicht nur der Luft, Seife, Lauge, sondern auch dem Kalk und dem Bylimby,

der gewöhnlichen Beize der Mouchys, widersteht. genannten Mischung.

Ein Stück Madraszeug, 8 Schnupftücher betragend, vollkommen appretirt, wiegt 470

bis 480 Gramme. Die Courge von 20 assortirten Stücken wiegt 9–9 1/2

Kilogr. und wurde im J. 1830 um 40–45 Pagoden oder 336–378 Fr., in

28 Strähnen; und zu 35–40 Pagoden oder 294 bis 336 Fr., in 22 Strähnen,

verkauft. Die assortirte Courge von 40 Conjons wurde um 55–60 Pagoden, =

462–504 Fr. und die 160 Sacktücher von 50–60 Conjons, welche

selten sind, um 1000 Fr. und darüber verkauft.

Viertes Capitel. Appret.

Vierzehnte Abtheilung.

Klopfen oder Ausschlagen. Das Stück von acht

Sacktüchern wird, wenn es aus dem Webestuhl kömmt, auf einem geraden, der Länge

nach entzweigeschnittenen Cylinder von Tamarindenholz ausgeschlagen; dieses Holz

wird jedem andern wegen seiner Härte und Elasticität vorgezogen. Zu diesem

Behufe legt der Arbeiter das Stück, zuerst doppelt, dann 4, 8 und 16fach

zusammengelegt auf und klopft es mit einem großen, runden Stück rothen Holzes,

einer Art eiförmigen Schlegels, Cotta poully genannt.

Dieses Klopfen geschieht nur auf den Seiten, so daß bloß das äußere Sacktuch

geschlagen wird. Er hebt hierauf die Ecke jedes Sacktuchs auf, klopft sie und

legt sie in 32 Falten und zuletzt in der andern, dieser kreuzenden Richtung

dreifach zusammen; es liegt sonach, wenn das Stück fertig ist, das Gewebe 96fach

übereinander. In diesem Zustande werden die Madrastücher courgenweise oder zu 20

assortirten Stücken in den Handel geliefert, zum Theil ganz roth, zum Theil roth

mit andern Farben, welches Roth mit Chaya-ver erzeugt ist und immer als

die beste und theuerste Qualität betrachtet wird; zum Theil roth, grün, gelb und

blau etc.; eine kaufrechte Courge soll die Hälfte ganz in Chaya-ver

gefärbte, 1/4 Chaya-ver mit Blau, Gelb, Grün etc. und 1/4 ohne Roth

enthalten.

Geruch. Die Madrastücher sind alle an einem

eigenthümlichen Geruch zu erkennen, weßhalb einige Details hierüber von

Interesse seyn dürften. Es wurde schon bemerkt, daß den in Chaya-ver

gefärbten Tüchern ein Curcuma-Bad gegeben wird, wenn sie von dem

Webestuhl kommen, und zwar nicht wegen des bessern Ansehens beim Verkaufe,

sondern des von dieser Wurzel mitgetheilten Geruchs wegen, welcher dazu

beiträgt, daß die Insecten davon abgehalten werden. Uebrigens verleiht jede

Farbe dem Garn einen eigenthümlichen Geruch, so daß der Geübte mit geschlossenen

Augen schon sagen kann, welche Farbe man ihm vorlegt; außerdem aber ertheilt man ihnen noch

besonders einen Geruch für den Verkauf, wobei man wie folgt verfährt. Man legt

zwischen die Falten der Stücke und selbst jedes Sacktuchs, verschiedene

Pflanzen, und legt solche noch in die weißblechenen oder andern Büchsen, in

welchen sie versandt werden. Viele Weber lassen diese wohlriechenden Substanzen

in demselben Wasser mitkochen, in welchem der Reis zum Schlichten gekocht wird;

durch letzteres Verfahren wird der Geruch viel besser mitgetheilt, ist weit

durchdringender und erhält sich viel länger im Gewebe, so daß zwei- bis

dreimal mit Seife gewaschene und dann gespülte Madrastücher noch durch den

Geruch von Rouener Tüchern unterschieden werden konnten; der durch das Färben

hervorgebrachte Geruch ist von beinahe unbegränzter Dauer.Den Besitzern von Madrastüchern empfehle ich, sie nach dem Waschen mit

Seife durch ein schwaches Curcuma-Wasser zu ziehen, wodurch sie

wieder wie neu werden. Folgende Pflanzen dienen zu diesem Zweck: Nr. 1 die Vety-ver,

Wurzel; Nr. 2 Patchey-Elley, Blätter; Nr. 3 Kichedy-Kelongue,

Wurzel; Nr. 4 Arronda-Elley, Rautenblätter; Nr. 5 Caroun-chirgon,

schwarzer Anis; Nr. 6 Valon-Molongon (langer Pfeffer).

Tabelle über die approximativen

Kosten der Madrastücher.

Textabbildung Bd. 102, S. 151

Die von Hand gesponnene Baumwolle zu 24 Conjons entspricht der auf der

Maschine gesponnenen Nr. 60 engl.

1) Preis verschiedener

Qualitäten Baumwolle; Von 16 Conjons das Kilogramm; Rup.; Fan.; oder; Fr.;

Cent.; Pagod; 2) Kosten verschiedener Farben; Roth das Kilogramm; Blau;

Gelb; Grün; Rosa; Rostgelb; 3) Preis eines Stückes von 8 Sacktüchern in 22

Conjons; Gram; Roth zu; das Kil; Weiß; Arbeitslohn, Schlichte etc; 4) Preis

eines Stuckes mit rothem Grund, 50 Conjons; Weiß; Preis für 8 Sacktücher

Fr

Textabbildung Bd. 102, S. 152

Es ist beinahe allgemein der Brauch, im Detail nur 2 Stücke

Chaya-ver-Rothgrund in die Courge von 20 Stücken zu legen;

allein die Käufer von erster Hand, welche direct mit den Webern handeln,

erhalten hierin Vortheile und bis zu 10 Stück auf die Courge; sie kaufen

dann andere, ganz geringe und setzen wieder Courgen zusammen, um sie so

den ausführenden Capitäns zu verkaufen.

5) Preis eines Stückes mit

blauem Grund, 16 Conjons; Gram; Fr; Cent; Blau zu; Gelb; Rosa; Arbeitslohn;

6) Preis eines Stückes mit Rosa-Grund, 28 Conjons; das Kil; Grün;

Hellrostgelb; Pagod; 7) Preis einer assortirten Courge; Stücke Roth; Conj.;

Stücke Blaugrund; Stücke Grüngrund; Benefice; Wird verkauft zu; Pag; 8)

Preis einer Courge, Conj, Sacktücher; Stück Roth; Stück Blaugrund; Stück

Gelb

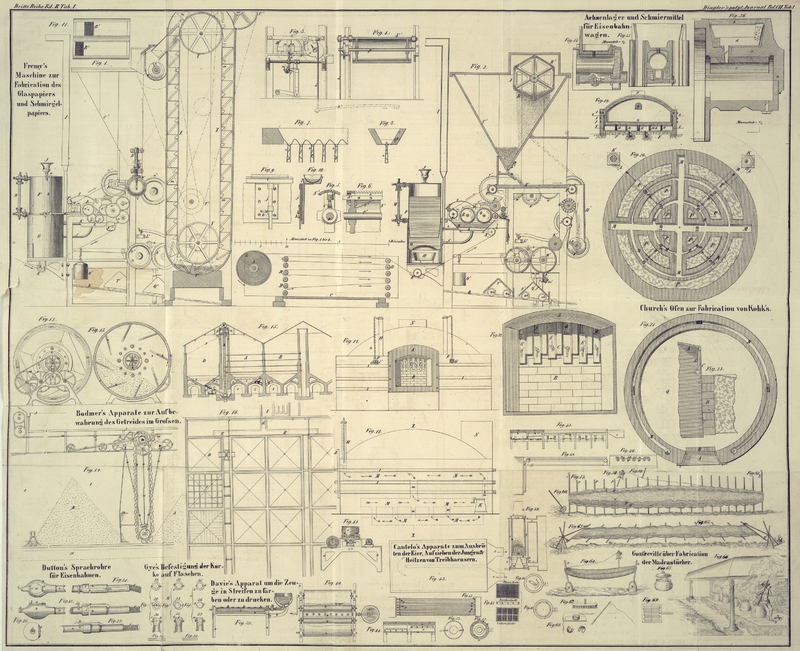

Beschreibung der Abbildungen auf Tab. I

.

Fig. 57,

Verfahren beim Zetteln der Madrastücher. Es wird zu gleicher Zeit und auf

denselben Pfählen F, F, F das Garn für mehrere

Stücke, und alle Farben besonders, gezettelt und zwar in folgender Ordnung,

Rostgelb und Flohbraun E, Blau D, Roth C, Grün und Gelb

B, und Gelb und Weiß A.

Fig. 58

Garnwinde, womit man vorher das Garn auf die Kette abhaspelte.

Fig. 59

Haken, um den Faden zu leiten und zwischen die Pfähle zu flechten; die

Arbeiterin hält die Garnwinde in der rechten und den Haken in der linken

Hand.

Fig. 60

Schlegel, um die Eisenpfähle 61, 61 in die Erde zu schlagen.

Fig. 61

eiserne Pfähle.

Fig. 62

eine Kette für mehrere Stücke, ausgespannt, um die Schlichte aufzutragen, und

auf Böcke gezogen.

Fig. 63

dünne Stäbe, um das Garn offen zu halten, damit es während des Trocknens der

Schlichte nicht zusammenpappt; zu dieser Arbeit sind zwei Schettys

erforderlich.

Fig. 64

Abhaspeln eines Strähns auf der Garnwinde (die Pfähle x,

x werden mittelst Thonklumpen y, y

zweckmäßig festgehalten); es gibt aber große Strähne, von der Länge sogar eines

Stückes zu acht Tüchern, die nicht auf diese Art nach dem Färben abgewickelt,

sondern nur mit Stäben versehen zu werden brauchen, um sie zu schlichten.

Fig. 65

Saal zur Bereitung des Cassa-Elley-Absuds.

Fig. 66

Werkstätte mit 10 Gefäßen (Küpen, jarres) oder

großen Krügen (panelles) zum Färben. a Karumtopf zu Proben und Röhre, um einige Tropfen

des Färbebads in verschiedenen Stadien der Operationen zu untersuchen, welche

der Paniken auf die Mitte seiner flachen Hand bringt.

Fig. 67

Schlichtbürste.

Fig. 68

Granitmörser, welcher in zwei Stücke auseinander geht und keinen Boden hat, zum

Pulvern der Chaya-ver; man stellt ihn auf eine Granitplatte, die in der

Mitte eine dem Mörser ohne Boden entsprechende Concavität hat. Das Pistill ist

ein hölzerner Stiel, der in ein abgerundetes Stück Granit eingepaßt ist.

Fig. 69

Rahmen mit 30 Stiftchen zum Abwinden.

Tafeln