| Titel: | Neue Wasserdruckmaschine als Motor für Eisenhämmer, Mühlen etc.; von Prof. Dr. Shoklizh in Lemberg. |

| Autor: | Prof. Shoklizh |

| Fundstelle: | Band 102, Jahrgang 1846, Nr. XXXI., S. 169 |

| Download: | XML |

XXXI.

Neue Wasserdruckmaschine als Motor für

Eisenhämmer, Mühlen etc.; von Prof. Dr. Shoklizh in

Lemberg.

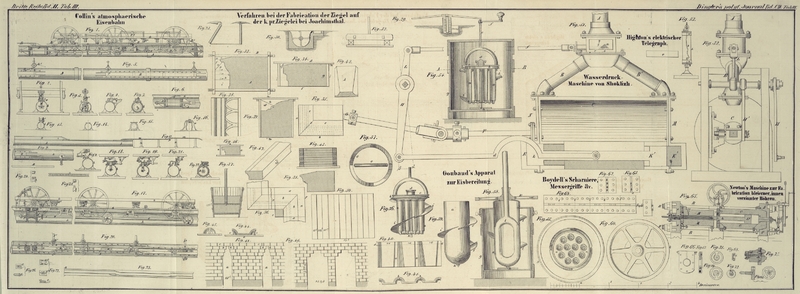

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Shoklizh's Wasserdruckmaschine.

Schon seit langer Zeit benützt man in einigen Bergwerken den Druck einer hohen

Wassersäule zur Bewegung des Kolbens in einem senkrechten Cylinder, um tiefer

liegendes Wasser auf eine gewisse Höhe zu heben; aber diese sogenannten

Wassersäulenmaschinen eignen sich weder für die rotirende Bewegung, noch für ein

niedriges Gefälle und ihr durchschnittlicher Nutzeffect beträgt nur die Hälfte der

theoretischen Kraft.

Nach dem nämlichen Principe, jedoch mit sehr wesentlichen Abänderungen, ist die

Wasserdruckmaschine des Dr. Shoklizh construirt; sie eignet sich für jedes Gefälle, welches man bis

jetzt für oberschlächtige Räder oder Turbinen geeignet fand; sie hat einen

gleichförmigen Gang, welcher auch im Winter nicht durch das Eis gehemmt wird, wie

jener der Wasserräder in den kalten Wintern; sie nimmt wenig Raum ein, ihre

Construction ist sehr einfach, und die ganze Maschine mit rotirender Bewegung kann

mit geringen Kosten hergestellt werden und gibt einen Nutzeffect von wenigstens 80

Proc., weßhalb sie vorzüglich für den Betrieb der Eisenhämmer, Mühlen und anderer

Fabriken anempfohlen zu werden verdient, wo man das Wassergefälle mit Vortheil

benützen will.

Beschreibung der Maschine. – Fig. 51 ist die

Längenansicht und Fig. 52 die vordere Ansicht derselben. A

weites Zuflußrohr des Druckwassers. a der

Vertheilungsschieber, welcher abwechselnd die Zuflußöffnungen b und c zu den Verbindungsröhren B und B' öffnet und

schließt. C der Cylinder in der horizontalen Lage. E und E' die

Ausflußmündungen des schon wirksam gewesenen Druckwassers. F die Kolbenstange. G die Bläuelstange, welche

mit der Kurbel des Schwungrades in Verbindung steht. H

der Steuerungshebel für den Ausflußschieber K, K'.

d dessen Verbindungstange. L

der Steuerungshebel für den Vertheilungsschieber a. f

dessen Verbindungsstange. e und e' die Steuerungsrollen.

In der Zeichnung (Fig. 51) ist die Zuflußöffnung b geschlossen,

das Druckwasser muß daher durch c in das Rohr B und durch dieses in den Cylinder strömen, wo es auf

die diesseitige Fläche des Kolbens den ganzen Druck der Wasserhöhe ausübt und ihn

gegen M fortbewegt; bevor aber der Kolben das Ende

seines Hubes erreicht hat, ereilt die Steuerungsrolle e

den Hebel H' und stoßt ihn von β nach α, wodurch die

Ausflußöffnung E geöffnet und E' geschlossen wird.

Der Hebel L macht aber in der nämlichen Zeit die

entgegengesetzte Bewegung, wobei c geschlossen und b geöffnet wird; alsdann strömt das Wasser durch das

Rohr B in den Cylinder und drückt den Kolben gegen N zurück, bis die Steuerungsrolle e' an den Hebel H' (siehe Fig. 52) gelangt und ihn

von α nach β

zurückschiebt, wodurch neuerdings E' und c geöffnet, E und b aber geschlossen werden etc.

Die Kolbenstange kann auch unmittelbar mit einem senkrechten Balancier verbunden

werden, dessen unterer Arm zugleich den Doppelschieber K,

K', der obere aber nebst dem Schwungrade den Schieber a bewegt, wobei man die Hebel H,

H' und L sammt ihrer Welle ersparen könnte.

Die Mündungen E, E' können auch unter dem Wasserspiegel

des Abflußcanals liegen; damit aber das schon wirksam gewesene Druckwasser aus dem

Cylinder durch seine eigene Schwere eben so schnell ausfließen kann, als der

Cylinder auf der anderen Seite (mit Kraftwasser) sich füllt, so ist es erforderlich,

daß der Querschnitt der Ausflußmündung viel größer sey als jener des Zuflusses; denn

widrigenfalls würde die ausfließende Wassermasse einen Gegendruck auf den Kolben

ausüben und so den wirksamen Druck schmälern.

Es muß, wenn m die Wassermasse des gefüllten Cylinders,

t die Zeit (in Secunden) zur Füllung desselben, H die Wasserhöhe (des Gefälles), h die lichte Cylinderhöhe von der Mitte der Ausflußmündung nach aufwärts

gerechnet, q den Querschnitt der Zufluß- und Q den Querschnitt der Ausflußmündung und a den Contractions-Coefficienten des

Wasserstrahls bezeichnet, q = m/(a . t .

√2gH) und Q = m/(a . t . √2gh) seyn (worin

2 g = 64 engl. Fuß bedeutet).

Hat man z.B. ein benutzbares Gefälle von 15 Schuh, welches per Minute 60 Kubikschuh Wasser liefert, und gibt man dem Kolben eine

Quadratfläche von 1 Schuh und eine Hublänge von 1,8', dem Schieber c 6 Quadratzoll und dem Schieber k 28 Quadratzoll, so hat man, da ein Kubikschuh 62,5 engl. Pfund wiegt,

einen Druck von 62,5 × 15 = 937 Pfd. auf die Kolbenfläche. Die Maschine

könnte demnach 937 × 60 = 56220 Pfd. per Minute

einen Schuh hoch heben. Davon ist abzuziehen: 1) die Reibung der Schieber, welche

per Minute (bei den vorerwähnten Dimensionen der

Maschine) 33,3mal thätig sind (6 × 28)/144 × 56220/33,3 = 100,36 Pfd.

per Minute; 2) Kraftverlust beim Schieberwechsel =

56220/33,3 × 0,5 = 844,1 Pfd.; 3) drückt der Kolben (von einem Radius per 6,403 Zoll) mit 40 Quadratzoll gegen die Wände des

Cylinders mit dem Drucke der ganzen Wasserhöhe, so beträgt seine Reibung per Minute 40/144 × 56220 × 0,25 = 3904,16

Pfd., somit der gesammte Kraftverlust per Minute = 7659,62 Pfd. Es bleiben also per

Minute wirksam: 56220 – 7660 = 48560 Pfd., die Maschine würde demnach per Stunde 2913600 Pfd. und in 24 Stunden 69926400 engl.

Pfd. einen Schuh hoch heben und gäbe einen Nutzeffect von 86 Proc., und selbst wenn

man zum berechneten Kraftverlust (per Minute von 7659

Pfd.) noch für unvorgesehene Reibung 3585 Pfd. (per

Minute) dazu rechnen wollte, so bleibt doch immer noch ein reiner Nutzeffect von 80

Proc., was die Leistung der bestconstruirten oberschlächtigen Räder und Turbinen

übertrifft.

Tafeln